ロスコ展 / フォンダシオン・ルイ・ヴィトン@パリ(フランス)

パリの端に現れる、純ロスコ空間

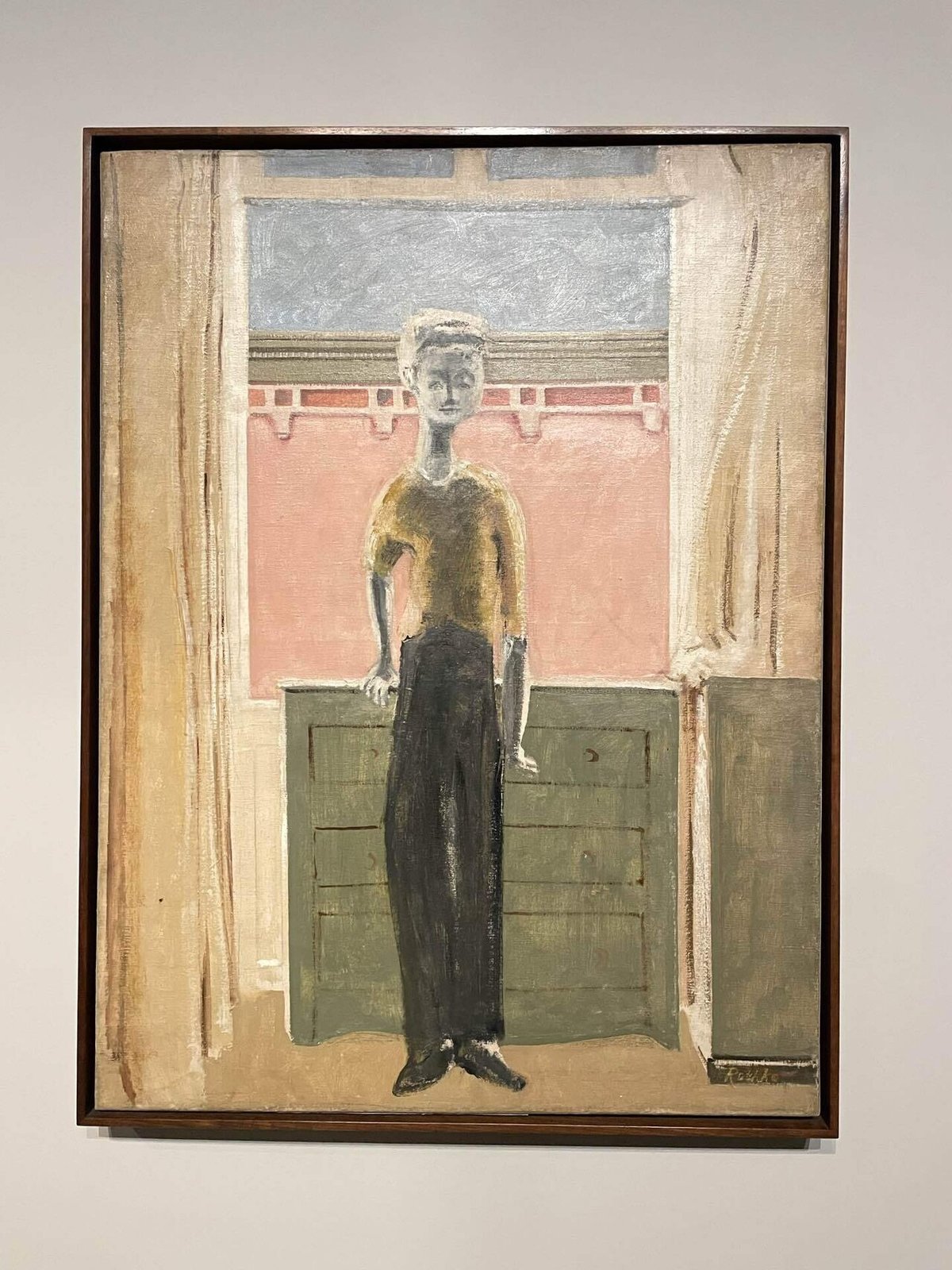

この絵の作者を聞かれて、ロスコ、と答えられる人は少ないのではないだろうか。ロスコはずっとロスコであったわけではなかったのだ。絵のスタイルも、はたまたその名前も。

今回フォンダシオン・ルイ・ヴィトンで開催されたロスコ展は、彼の生い立ちから、独特なスタイルと名声を確立するまでを、ほぼ彼の作品のみを展示することで描ききったシンプルながら力強い展覧会であった。いくつか印象的だった作品をピックアップしながら、展覧会を振り返ってみる。

ロスコがロスコになる前

このタイトルは、ブティックで購入した美術雑誌Connaissance des artsが採用していたものを拝借した。マーク・ロスコは1903年に現在のラトビア領であるロシア帝国にて、マーカス・ロスコビッチとしてユダヤ系の家庭に誕生した。その後、ポグロム等の影響でアメリカに移住し、奨学金を経てイエール大学にまで入学したが、エリート学生の多くが差別主義者であると悟り中退、美術の道を進んでいったという。第二次大戦中にナチスの影響がアメリカにも及ぶことを恐れ、アメリカ国籍を取得しマーク・ロスコに改名したそうだ。

こういった出自を知ると、絵画を宗教的・感情的表現の手段と捉え、死と向き合って精神性を追求した彼のスタイルにも納得がいく。

1940年代初期の頃は、冒頭の絵や地下鉄の風景など、都市の人間に光を当てた具象的な絵を描いていた。その後、当時亡命していたアメリカのシュールリアリズム作家たちの影響を受け、神話的な主題を扱うようになり、彼のよく知られる抽象のスタイルを確立していく。

この頃の作品はミロやバスキアぽさが見えるね、と友人と話した。

「マルチフォーム」絵画への移行が見て取れる。

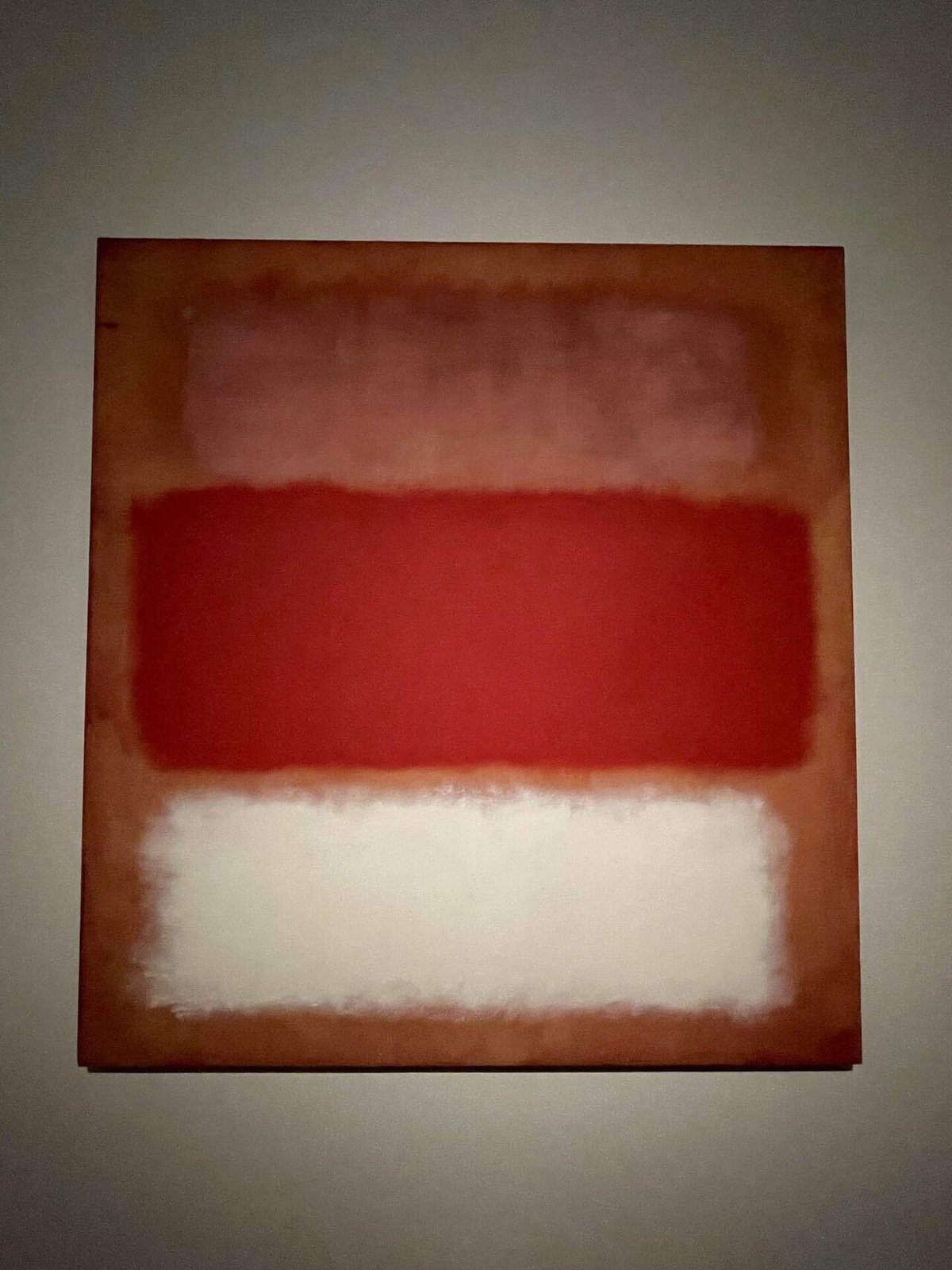

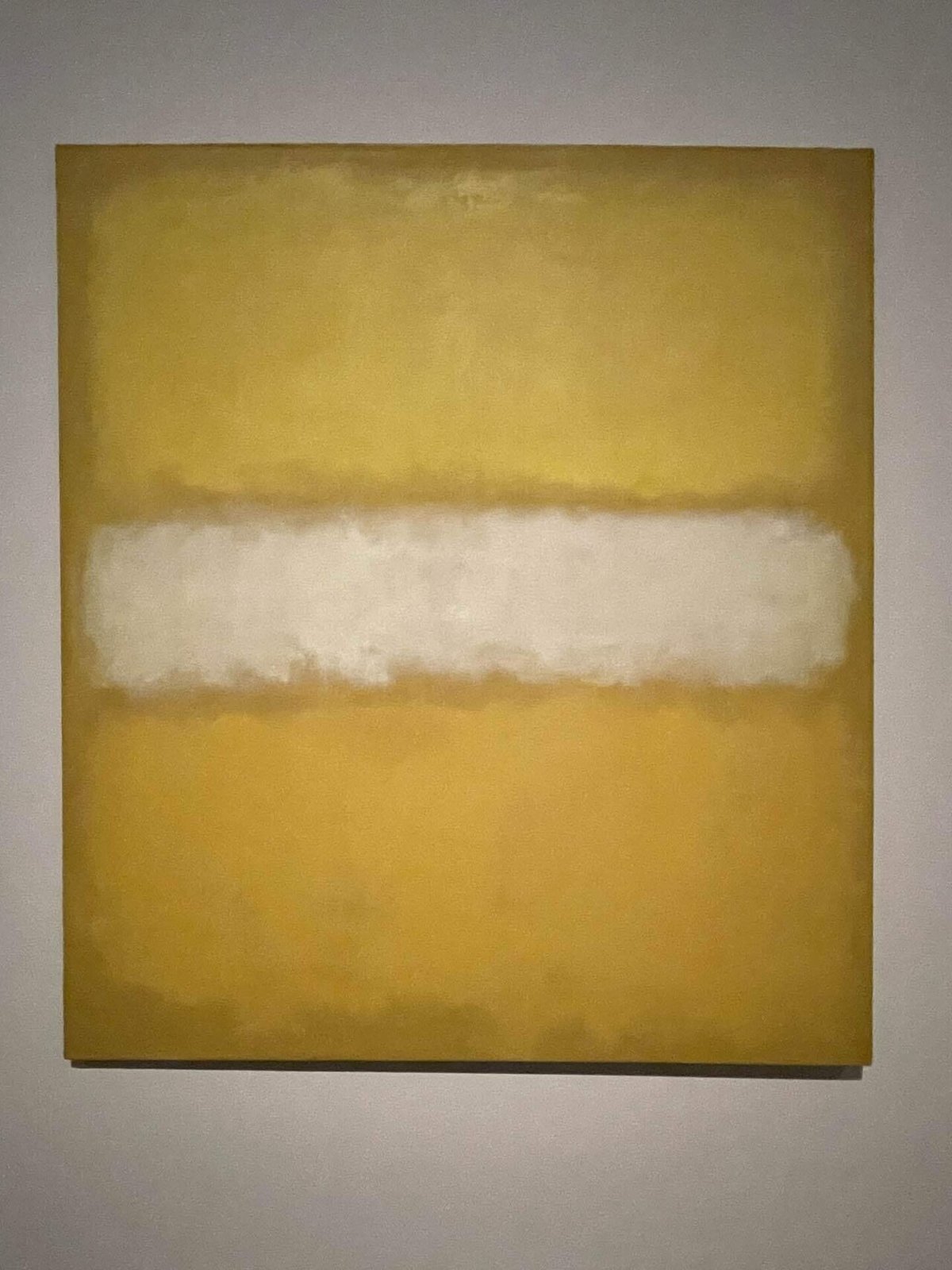

スタイルの確立 - 抽象、長方形、キャンバスの分割、色、光

1940年後半から1950年代は、長方形のキャンパスを2、3分割し、神秘的な雰囲気をもたらす光を求めて異なる色を配置するスタイルを確立していった。アメリカではカラーフィールドが発展する中で、ロスコはcoloristと呼ばれることを拒否し、色はあくまでも人間の普遍的な感情を呼び覚ます道具だという立場を貫いたという。

ロスコといえば赤と黒の使い方が印象的だが、白の使い方も面白い。

精神世界のさらに奥へ

1950年代後半から、1970年に自ら命を絶つまで、彼はますます深い色調を採用し、より悲劇的な精神性を求めた作品を制作し、建築と作品を一体として捉える身体的な体験を可能にする空間を求めるようになる。

ロスコは絵画を壁の装飾品として消費されることを拒否し、ルネッサンスの巨匠たちのフレスコ画のように、瞑想的な体験をもたらす空間を、自身の作品のみで作ることを求めていたという(特にアメリカにあるロスコの教会の空間は非常に神秘的で、訪問客が泣き出すことすらあると聞く。)。

一方、フォンダシオン・ルイ・ヴィトンの建物はフランク・ゲーリーが設計しており、一部の展示室は壁が畝っていたり、天井から太陽光が注いだり、動的な空間となっているので、この場所で彼の意図を汲み取った展覧会を行うことは難しいのではないか、という気もする。

しかし、そこは流石のフォンダシオン・ルイ・ヴィトン。鑑賞の動線、作品の配置、照明まで考え尽くされているのが伝わったし、ロスコの意図に忠実であろうとして、ワシントンDCのフィリップス・ルームの一部の展示やロンドンのテートモダンにあるロスコルームを丸ごと再現する展示もあった。

なお、日本のDIC川村美術館にあるロスコルームにも訪れたことがあるが、サイズ感、人の多さ、照明等を考えると、個人的にはDIC川村美術館の方が感情を揺さぶる空間であったと思う。

展覧会の最後、急に現れるジャコメッティの彫刻にやや面食らうが、これは1969年にパリにあるユネスコ本部に並んで設置されるべく制作が始められた作品群なのだという。ジャコメッティの彫刻にインスピレーションを受けていると言われるとのことで、興味深かった。

難解(?)な絵画鑑賞を楽しくする様々なしかけ

ロスコの抽象画は「理解」することが難しそうだと考えるひとは多いだろう。しかし、フォンダシオン・ルイ・ヴィトンでは作品をより身近に感じさせるような様々な仕掛けが準備されている。

例えば、公式サイトには、Tzelvyというチャットボットが用意されており、Votre palette Rothko 🎨というサービスを選択し今の気分や趣向を答えると、ロスコに関する豆知識とともに、自分にぴったりな絵を数枚用意して解説してくれるのだ。驚くべきことに、これはチケットを買っていなくても楽しむことができる。

このほかにも、美術館内で30分おきに無料で飛び込み参加ができるミニガイドツアーが敢行されている。これはオーディオガイドは時間もお金もかかるし食指が動かないが、作品横の説明カードの情報だけでは少し物足りない、という鑑賞客にはとてもありがたいサービスだと思う。

こういった挑戦的、実践的なカスタマーエクスペリエンス向上の試みを行えるのはさすが潤沢な資金を持つラグジュアリーブランドの美術館だなと感服せざるを得ない。ちなみに、マーク・ロスコの息子、クリストファー・ロスコ氏が今回の展覧会の中から5つの作品を選んで解説しているビデオもあり、展覧会の雰囲気を少し味わうことができる。

おわりに

ロスコといえばアメリカの抽象絵画の大御所だけあって、土日のチケットは連日売り切れ。今回は平日の昼に訪問したところ、定年後の老夫婦が多く見慣れた美術館の風景とは少し異なっており興味深かった。

印象的な出来事を最後に書き留める。ある大型の絵の前で鑑賞していたところ、アメリカ人観光客と思わしき老紳士に「写真を撮りたいのでどいてくれ。」と強めの語調で話しかけられた。反射的に「ごめんごめん」と動いた私に対し、スイス人の友人は「私は絵を見ていて、ここは美術館で写真を撮るための場所ではないのでどきません。」と言い返したのだ。

その友人の気の強さにあっぱれながら、そもそも美術館はどういう場所なのか、それを決めるのは誰なのだろうか?

伝統的には、美術館は作品を目で見て鑑賞する場所であったと思う。しかし、今ではオーディオガイドが用意され展覧会を耳からの情報でも楽しむことができる。ヨーロッパのほとんどの美術館では作品の写真撮影は可能だし、鑑賞者がSNSに投稿することで当展覧会のアンバサダーとなることを促すような仕掛けもある。そうなると、美術館の在り方は変わりつつあるだろう。

確かに、作品と自分の目のみでじっくり向き合いたい人も尊重されるべきだと思う。一方で、写真を撮りたい人、絵について両親と話したい子どもetc.も尊重されて良いのではないか。文化の民主化という使命(すべての博物館、美術館が少なからずこの使命を共有していると考えている。)に立ち返り、思いやりを持って多様な志向をもつ訪問客が共存できるような空間にするために、美術館は時代に応じた基準を設けることが求められているように思う。