発達特性って何? 発達障害との違い

1、発達特性とは

最近ちらほら言われ始めてる発達特性って何だろう。

発達障害とは違うの?

今回はそんな疑問に、放課後等デイサービスの現役児童指導員であり、保育歴約15年の2児の父で、発達特性を持つ当事者でもあるMoonchildがお答えします。

あとはオマケではありますが、心理に関する勉強を始めて8年くらい。

しかし、公認心理師資格は現任者Gルート受験最後のチャンスを、申込期限を見逃すという大失態にて逃しました……orz

そんな些細な私ごとはさておき、本題へ移りましょう。

発達特性と発達障害の違い

発達特性とは、これまで発達障害と呼ばれていたものと指すもの自体は同じです。

障害と呼ぶにはニュアンスが異なることと、障害という言葉が持つ『邪魔』というネガティブな意味が相応しくないことから、言葉が練られていって、ポジティブな個性の意味合いを持つ特性という言葉が近年呼ばれ始めていると考えられます。

【障害者】という言葉が【邪魔者】という意味にもなってしまうと考えると、どれほど相応しくない言葉か分かりやすいかと思います。

2、発達特性にはどんなものがある?

公的な文書では発達障害という言葉が一般的ですが、その他の呼び名は少しずつ変化してきています。

注意欠如多動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder:ADHD)

以前は注意欠陥多動性障害と呼ばれていました。欠陥という言葉が明らかにディスってますよね(苦笑

注意欠如多動症は、様々な外部刺激に敏感で意識が各所に散りやすく、注意力が散漫になりがちで、多感なことなども影響して、体を動かしてしまうことが多いようです。

一般的には、ここで「○○な障害です。」と名称でまとめるのでしょうが、個人差が大きいため、これがそうですとハッキリ断言出来ないのが発達特性の分かりづらさかもしれません。

衝動的な言動が目立つことが多く、脳内が多動であるケースもあります。

表面的には突然突拍子もないような言動をすると言われています。

自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)

自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害と呼ばれていたものが、近年アメリカ精神医学会(APA)の診断基準DSM-5でまとめられました。

脳機能の特性上、他者との興味関心の共有が苦手なことが多く、感情等の共感が少ないことにより、関わりが一方通行になることが目立ちます。

そのため、友人関係がうまくいかないケースが多く、トラブルや非難されることが多くなりがちで、二次障害を起こしていることもしばしば。

感覚過敏(敏感すぎる)や感覚鈍麻(感覚が浅い感じ)など、聴覚、触覚で起きやすいことも特徴のひとつです。

特に、音に関する過敏があるケースが多く、大きな音や、騒々しさ等はかなりのストレスになることが多い傾向にあります。

また、何か一つのことへの集中力が高く、関心を持ったものへのこだわりや、忌避の習慣など、自分の中でのルールを守ろうとする傾向があります。

個人差が大きく、ルールに囚われると感じて本人も苦しかったり、逆にルールを守っている方が楽だったり、人によってまちまちですが、そこが理解出来ない人たちからすると、不思議でしょうね。

限局性学習症(Specific Learning Disorder:SLD)

以前は学習障害(Learning Disability:LD)と呼ばれていて、もっと広範囲の学習に関する困難さを指していましたが、現在は読み、書き、話す、計算する、推論するといったことのうち、どれかが苦手で、学習において困難が生じるものに限定されました。

視力、聴力などは正常であり、本人が人一倍努力しているにも関わらず、見えているのに頭に入ってこなかったり、耳で聞いているのに理解に繋がらなかったりします。

文字を書くことがうまくいかなかったり、論理的思考が思うようにいかなかったり、これもまた個人差がとても大きいです。

見た文字の判別や読むことや内容を理解することが困難なものを【読字障害:ディスクレシア(Dyslexia)】

文字を書いたり、写したりすることが困難なものを【書字障害:ディスグラフィア(Dysgraphia)】

数字や、数式を扱ったり、推論したり論理的な思考作業をおこなうことが困難なものを【算数障害:ディスカリキュリア(Dyscalculia)】

と、言います。

その他

他にもチック症などの運動障害、コミュニケーション障害などがありますが、これらは割愛します。

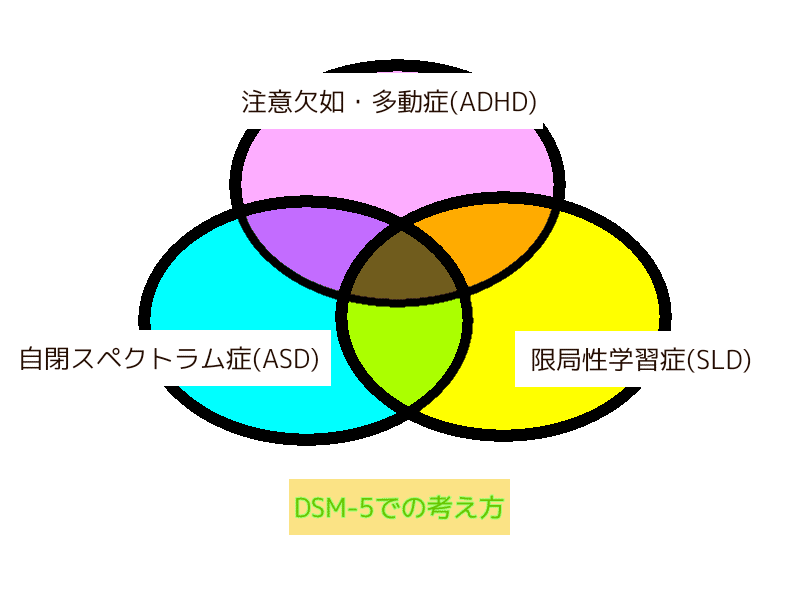

また、DSM-5では知的障害やその他神経発達障害等も含み、各種精神障害・発達障害をまとめて神経発達障害と総称されるようになっていますが、ここでは上記の3つに絞って解説します。

3、いくつも当てはまる!?併存もあり得ます

少し前までの基準(DSM-Ⅳ)では併存しないとされていましたが、研究も進んだようで、最新の診断基準であるDSM-5では、併存することもあるということが示されています。

要は、自閉スペクトラム症と注意欠如多動症と、ディスクレシアが全部あるなんてこともあるわけです。

現に、私もADHDの特性である注意力の無さに加え、触覚過敏、ASDの特性である独自ルールの構築や(自分でも抗えない)こだわりの強さ、文字は音読しないと頭に入らないとか、図にならないと理解が難しかったりします。

将棋も一手先くらいしかわからない;;

4、障害や疾患とは違うと主張する理由

昔、頑固な職人いませんでしたか?

こだわりの傑作を作る同級生とかいましたよね?

「何でそんなことするの?」とか、「何でこんなこともわからないの?」とか言われたりしたことありませんか?

世の中には、診断を受けていない人もいれば、受けている人もいます。

子どもであれば、支援学級に通っている子もいれば、クラスで問題児扱いされている子もいます。

クラスの片隅で静かに困っている子もいるし、コミュ障で片付けられている人もいます。

発達特性という一種のカテゴリに分けられていない人だらけの世の中で、たまたま本人や周囲が困ったことがあって、診断を受けていたりするだけの人なのです。

あえて、疾患と言えるのは、二次障害の部分だと思います。

では、二次障害については、また次の機会にお話ししたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!