普遍の革命家トゥールミン the uses of argument読書録 その1

アーギュメントの本質

敬愛する奥出直人先生から教えていただいた書籍に、スティーブン・トゥールミンの”The uses of Argument”(邦題『議論の技法』)がある。

正直なところずっと「つまらない」と感じていたが、下の動画に興味を掻き立てられた。

筑波大学の助教、阿部幸大氏の論文技法である。

「一番最初のキーワードはアーギュメント」

「アーギュメント(Argument)とは、『主張』の意味です」

阿部氏はAmazonで評判の書籍、『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』の著者である。

人文学の論文執筆には、基礎となる習得必須の知識と技術がある。

現在の大学教育はうまくカリキュラム化できていない。

どんな条件を満たせば論文は成立したことになるのか・・・。

学術的な論文技法の決定版とされ評価も高い。

「論文には主張が必要です」

「アーギュメントとは、『論文でなされる主張』のことです」

「『それってどういうことなの』と、疑問を引き出すもので、、」

「説明抜きに理解できるものはアーギュメントと呼びません」

アーギュメントはトゥールミンの書籍に登場する主要概念。分かりやすい説明が聞けるかもしれないと思った。

秀逸なのはこの図だ。

「プリキュアはこれまで女の子がなるものだった」

「これはアーギュメントではありません」

「『説明してみて』と思わないですから」

ある意味、手が届かない「高さ」があるものだという。

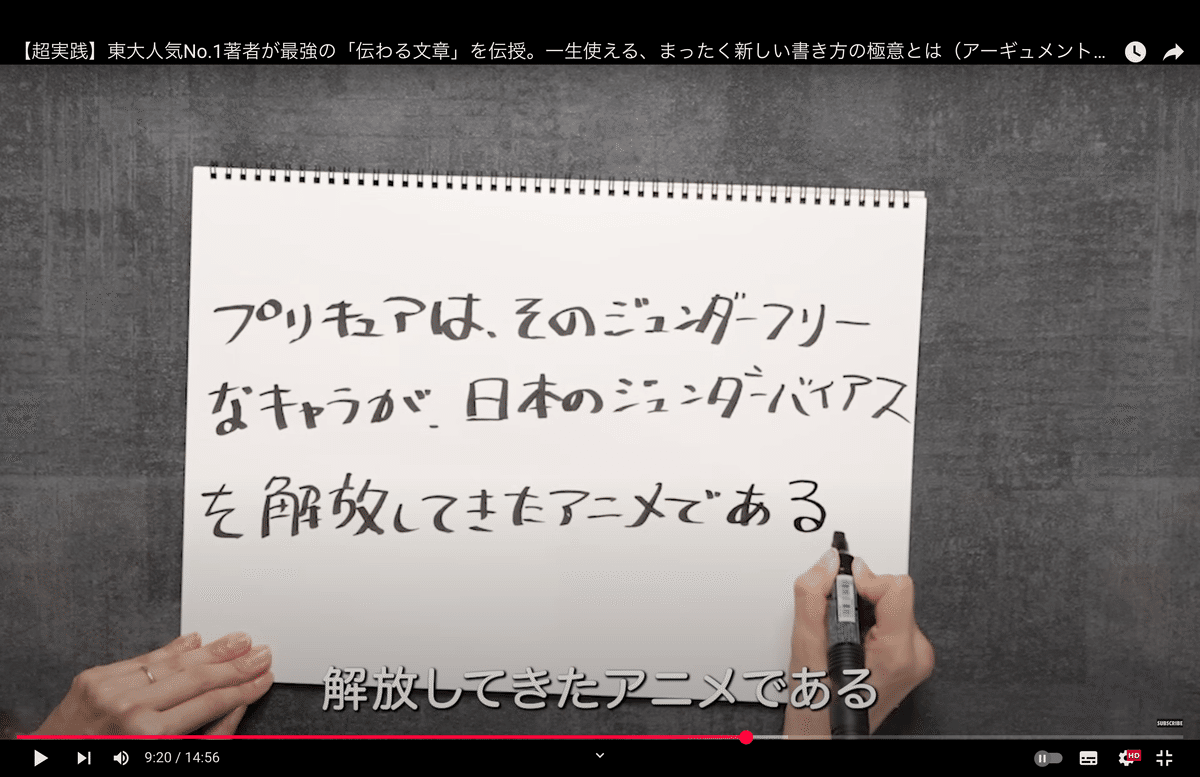

ならば以下はアーギュメントだろうか。

「これまでプリキュアは女の子だった」

これは事実に過ぎない。

「プリキュアは日本のジェンダーバイアスを解放してきた」

アナウンサーがそう問いかける。

「これなら卒論にしてもいいアーギュメントです」

「あれ? プリキュアってLGBTQのアニメだったけ?」

そう思ったが、戦う役割を男子でなく女子が担っているということのようだ。

忌憚なく言えば、阿部氏の書籍は私にとって期待外れだった。

トゥールミンの論文技法(トゥールミンモデル)が述べられていなかったのだ。フリーライティングが述べられているわけでも、デリダの脱構築に踏み込むわけでも、AIとの対話も述べられていない。

「一つのパラグラフには一つの主張」

使い古された高校生の英文解釈の授業のようである。

ただトゥールミンに目を向けさせていただいただけで至上の価値がある。売り出し中の若者に奥出先生のレベルを求める方が無理なのである。

彼には日々精進してほしい。くれぐれも「東大で売上ナンバーワンになった」などと浮かれることがないように。

ホリエモンの寿司職人

ホリエモンの寿司職人の話は、長期にわたり定期的に炎上を起こす。

「寿司職人になるのに10年も修行するヤツは馬鹿」

挑戦的に投げかけたためだ。

普段クールな生徒Aに聞いてみた。

「いや、修行は絶対にすべきだよ」

まさか彼が根性論を肯定するとは思わず一週間経った今も驚いている。そして合格おめでとう。

初出は2015年、こちらも同じく一週間前に再度炎上しニュースになった。実はアーギュメントとして極めて良い例なのだ。

noteから引用させていただく。

寿司屋の修行に10年かける意味はない。

私が提言したこの説は、一時期ネット上で大きな議論を巻き起こし炎上もした。

しかし、賢い人達はそれを実践して飲食業界に次々と参入してきている。なかにはかなりの成果を上げている人達もいるようだ。優れたセンスと頭の良さがあれば、短期間で寿司の握り方も身につけることができると証明していると思う。

魚の捌き方が簡単ではないという声もあるが、そこは専門の魚屋に任せればいい。魚の仕入れなども、寿司スクールに通えば質の高い仕入れルートを見つける方法を具体的に教えてくれる時代になっているし、オンラインからでも簡単に情報を手に入れることが可能だ。

例えば、津本流神経締めの本家はLINEグループで魚を卸したりもしており、当然のことながら注文すれば津本式で締めた新鮮な魚を送ってくれる。

では、一体なぜ、それほどまでに長い年月を要する修行制度が存在していたのか?

これをトゥールミン・モデルで分析してみたい。実に見事なアーギュメントである。

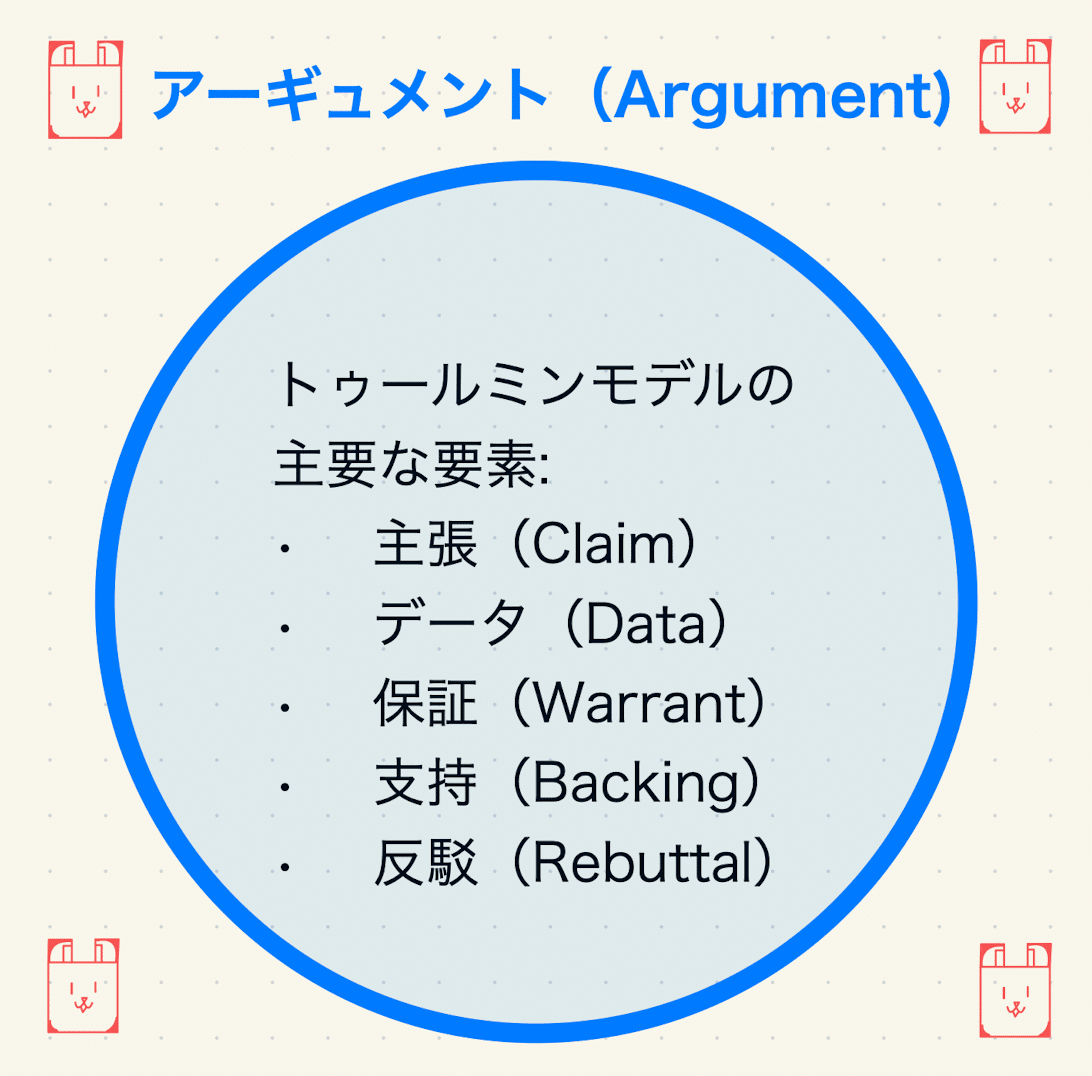

トゥールミンモデルの主要な要素は以下だ。

主張(Claim): 証明したい立場や結論。

データ(Data): 主張を支持する事実や証拠。

保証(Warrant): データが主張をどのように支持するのかを説明する論理的なステップ。

支持(Backing): 保証の妥当性を裏付ける理由や証拠。

反駁(Rebuttal): 特定の条件下で主張が成り立たない場合の反論。

基本となる要素は、

主張(Claim)

データ(Data)

ワラント(Warrant)

の三つに集約される。

(バッキングと反駁までは、まだ読み進めていない)

アーギュメントを各要素に分類してみたい。

主張(結論):

• 寿司屋の修行に10年かけるヤツは馬鹿

データ(事実や根拠):

• 魚の仕入れや捌き方は専門店に任せることができる

• 寿司スクールで質の高い仕入れルートを学べる

• オンラインで情報を入手できる

• 津本流神経締めの本家がLINEグループで魚を卸している

• 一部の人々が短期間の習得で成果を上げている

ワラント(データと主張を結びつける理由付け):

• 優れたセンスと頭の良さがあれば、短期間で寿司の握り方を身につけることができる

• 従来職人が担っていた役割(魚の目利き・捌き方など)は、現代では外部リソースで代替可能である

ちなみにトゥールミンモデルでは、「主張」にはクレイム(Claim)という用語が用いられる。

「アーギュメント」は、論旨の全体構造を指す用語だ。

アーギュメント(argument)は「議論、主張」という意味を持ち、「主張(Claim)」と混同しやすい。先の阿部氏もアーギュメントを「主張」としたが読み取りにくいため仕方がないだろう。

問い詰められそうではあるが、87年生まれの若者に負けることはない。これは能力でなく年の功であろう。

正直なところアーギュメントの定義だけでもこのブログには価値がある。それほど理解されていないのだ。

高名な論が理解されていないことは哲学にはよくある。かく言う私も間違いを多々犯す。専門家も100年単位で意見を出し合い学ぶ。そこに難しさと面白さがある。

「片田舎の塾講師に分かるはずがないではないか」

大洞吹なのか隠れた天才なのかは性急に結論せず世界史の判断を仰がれたい。人の役に立てるなら死後に評価されたとて十分である。

この図全体がアーギュメントだ。自らの中で議論し、提示し、社会全体での議論を促す。ホリエモンのように騒動を呼ぶこともあろう。

アーギュメントは議論を終わらせる真実ではない。関心を呼び議論を活性化させるもので、皆で話し合うことに価値がある。

私の研究している「エフェクチュエーション」にしても、「正しいから従え」ではなく、「本当か?」と皆で議論して試す。絆が深まれば、それは間違いなく価値なのだ。

トゥールミンモデルの真実は一人勝ちするための真実ではない。彼はここに革命を起こそうとした。

トゥールミンの哲学的革命

「アメリカでPh.D(博士号)を取得したとは、トゥールミンモデルの作法を身につけたこと」と奥出先生がおっしゃっていた。トゥールミンモデルはそこまで重要なのだ。

そんなトゥールミンモデルも曲解されており、原典にあたり議論せねばならない。なんと面白いものか。

この書籍を書いたとき、目的は極めて哲学的なものだった。

演繹、仮説を批判することが目的だったのだ。

彼の目的は論述の方法「トゥールミン・モデル」を提示することではなく、哲学的に革命を起こすことだった。トゥールミン・モデルとは誰かが勝手に名付けた彼の書籍の副産物に過ぎなかったのだ。

演繹と帰納の哲学的革命

彼の革命を探ってみたい。

「演繹は悪である」

この理解なくしてトゥールミンモデルの理解はない。学習塾の先生として知的レベルを落とさず、歴史上の大学者たちが説明できなかった哲学を万人に理解してもらうために筆を取った。

演繹

論理には大きく分けて演繹と帰納がある。

演繹は一般的な法則から結論を導き出す方法だ。

「すべての偶数は2で割り切れる」という法則を知っていれば、大きな数の約分が楽になる。解の公式を知っていれば、どんな二次関数も解くことができる。

極めて便利。便利にすぎて世界は法則で支配されていると思えてくる。

公式や法則を用いて世界を支配する。

科学とは基本的に、「演繹」で自然を支配下に置くことを目的としている。最終的にはたった一つの「究極の真実」を解明し、人は神になろうとした。

帰納

トゥールミンは逆である。彼は帰納を重視した。

帰納とは事例を観察し法則や結論を導き出す方法だ。

例えば、

・ポリネシアのマオリでは贈り物が頻繁に行われ社会的な絆を強化していた。

・アメリカ北西部のポトラッチでも贈与が地位や尊敬を築くために重要な役割を果たしていた。

・アフリカの共同体でも贈与が人間関係を維持する重要な行為だった。

結論:

ゆえに、贈り物は社会の絆を作るために重要な役割を果たす。

帰納は現実から新しい結論や法則を見出す。

プラグマティズム(現実主義)という哲学がある。「現実だけが完璧な教師」「現実こそが神」とし、人としての生き方を省みる。

演繹は神になれと人を思い上がらせ、帰納は人として生きろと我らの背中を叩いた。

天を指差したプラトンと地に手のひらを向けたアリストテレス。アリストテレスが見直されているのも人本来への回帰を意味する。

演繹の普遍性 vs トゥールミンの普遍性

トゥールミンのアーギュメントでは状況依存性を重視する。議論の正当性が分野や文脈によって変わるのだ。

「雰囲気によって議論の正当性が変わってしまう?」

「そんなものが普遍性を持つと言えるか」

かつての私にはこの点がとても不満だった。

演繹の普遍性は客観的な普遍性。とても美しい。

「1+1=2」と言えば、1000年前のアフリカでも、現代の日本でも、カーニバル中のブラジルでも同じく通じる。

歴史的にも空間的にも必ず他者へ届く。

「状況に依存した正しさなど、普遍性を持たず価値がないではないか」

そう思った。

岡本さんという麗しい人がいる。

彼女があるセミナーを評してくれたことがある。

「⚪︎⚪︎さんのセミナーって答えばっかり」

「なんのヒントも得られなかったの」

「本の内容をそのまま話してくれるだけで・・・」

極めて批判的、そして示唆的。

ちなみに私のセミナーではない。

文化人類学的に見てみよう。クリフォード・ギアツの手法で研究し、文化を理解すれば他文化を理解できる。

他者を理解する普遍は客観の普遍ではない。

状況依存的なヒントの普遍だ。

トゥールミン・モデルは、ヒントの普遍性を導く。

真実は一つか

プラグマティズムは、「真実は一つか、人の数だけ存在するか」と問う。

演繹の普遍性は真実を一つに収束させ、帰納の普遍性は真実を一人一人に分け与える。

ネットでは論破することが流行っているという。演繹は一つの真実を求め上下関係と争いを産む。

トゥールミンは帰納の哲学でここに革命を起こそうとした。上下関係や争いを産まない世界を作ろうとしたのだ。

世界は一つの真理へ閉じてゆくのか、無限の真理へ開かれてゆくのか。

ホリエモンすら真っ青になるレベルのアーギュメントである。

「アートとは共振を創起するリズム」だとアリストテレスは言った。ドラッカーもまた、「教育の本質はリズムと速さ、持続性にある」と語っている。

圧倒的な正しさで相手を言い負かす法廷で為されるようなレトリック。そんなものはレトリックの本質ではないとアリストテレスは述べる。

彼女をダンスへ誘う口説き文句。それがアーギュメントの本質である。

橋爪さんのHPは以下です。

ご覧くださいまして、誠にありがとうございます!

めっちゃ嬉しいです😃

起業家研究所・学習塾omiiko 代表 松井勇人(まつい はやと)

下のリンクで拙著『人は幽霊を信じられるか、信じられないかで決まる』の前書きを全文公開させていただきました。

あなたの墓標には何を刻みたいですか。

「死」があなたを目覚めさせる。

そんなテーマです。是非ぜひお読みくださいませm(_ _)m

どん底からの復活を描いた書籍『逆転人生』。

彼は中学の時からの親友で、中二の時に俺が陸上部全員から無視された時「もう松井を無視するのはやめた」と、皆の前で庇ってくれた恩人である。

5名の仲間の分も、下のリンクより少しづつ公開させていただきます。

是非ご覧ください(^○^)

こちらが処女作です。

トラウマを力に変える起業論。

起業家はトラウマに陥りやすい人種です。トラウマから立ち上がるとき、自らがせねばならない仕事に目覚め、それを種に起業します。

起業論の専門用語でエピファニーと呼ばれるもの。エピファニーの起こし方を、14歳にも分かるよう詳述させて頂きました。

書籍紹介動画ですm(_ _)m

いいなと思ったら応援しよう!