#34「Sentiloプロジェクト:バルセロナ市のスマートシティとデータ活用で変革をもたらすIoTプラットフォームの全貌」

オーバーツーリズムとスマートシティのリサーチで最も興味を持った事例がバルセロナの取り組みであり、Sentiloプロジェクトである。簡単にまとめたノートなので参考にして欲しい。

はじめに

バルセロナ市が2000年代から続けてきたスマートシティの取り組みの中で、最も象徴的な存在が「Sentiloプロジェクト」だといえる。自治体運営に不可欠な交通、環境、インフラ、観光といった多岐にわたる分野で大量のセンサーを導入し、それらを一元的かつリアルタイムに管理するためのプラットフォームとして構築されたのがSentiloであり、多くの自治体にとって参照モデルとなっている。以下では、時系列的にバルセロナ市がSentiloを育ててきた背景や具体的な取り組み、そしてアーキテクチャー上の特徴を整理しながら、その成果と他地域への示唆を探る。

1. バルセロナ市が抱えていた課題とスマートシティ構想の始動(2000年代前半)

1980年代から1990年代にかけてのバルセロナ市は、都市再開発や公共空間の整備に注力し、観光都市としての魅力を高めてきた。しかし、2000年代になると、年々急増する観光客への対応や交通渋滞、住宅価格の高騰といった新たな課題が浮上する。そこで、市役所内部では「ICTを活用して行政を効率化し、かつ市民・観光客の利便性を向上できないか」という議論が起こり始める。

当時は、道路交通の渋滞緩和にカメラや信号制御システムを導入する動きや、ゴミ収集ルートを最適化するためにセンサーを試験的に導入するといった断片的なプロジェクトが存在していた。しかし、それぞれ独立したシステムを使っており、データの横の連携が取られないまま運用されていたのが大きな問題だった。たとえば、交通渋滞対策のデータは交通局の管轄、環境モニタリングは環境局、観光客動向は観光局、というようにデータが完全に縦割りで管理されていて、複数分野をまたぐ課題に柔軟に対応しづらかった。

そこでバルセロナ市は「都市全体を一つのシステムと見なして、センサー情報を集中管理し、リアルタイムに活用する仕組みをつくろう」という構想を掲げる。これが後にSentiloの原型へと発展していく。

2. 部分的なICT導入から統合プラットフォーム「Sentilo」へ(2010年前後)

2010年前後、市は交通渋滞、違法駐車、ゴミ収集など分野ごとにセンサーを導入していたが、その情報をまとめる仕組みが存在しなかった。そこに着目したのが、地元企業や大学の研究機関である。彼らは自治体と連携し、複数のセンサーから得られるデータを一元的に取り扱うプラットフォームの構想を具体化し始める。

この流れの中で誕生したのが「Sentilo」だという名称のプロジェクト。オープンソースで開発が進められ、多様な通信プロトコル(Wi-Fi、3G/4G、LoRaWANなど)で送られるセンサーデータを、一括して集約・配信するブローカーを中心に据えるアーキテクチャーが提案された。

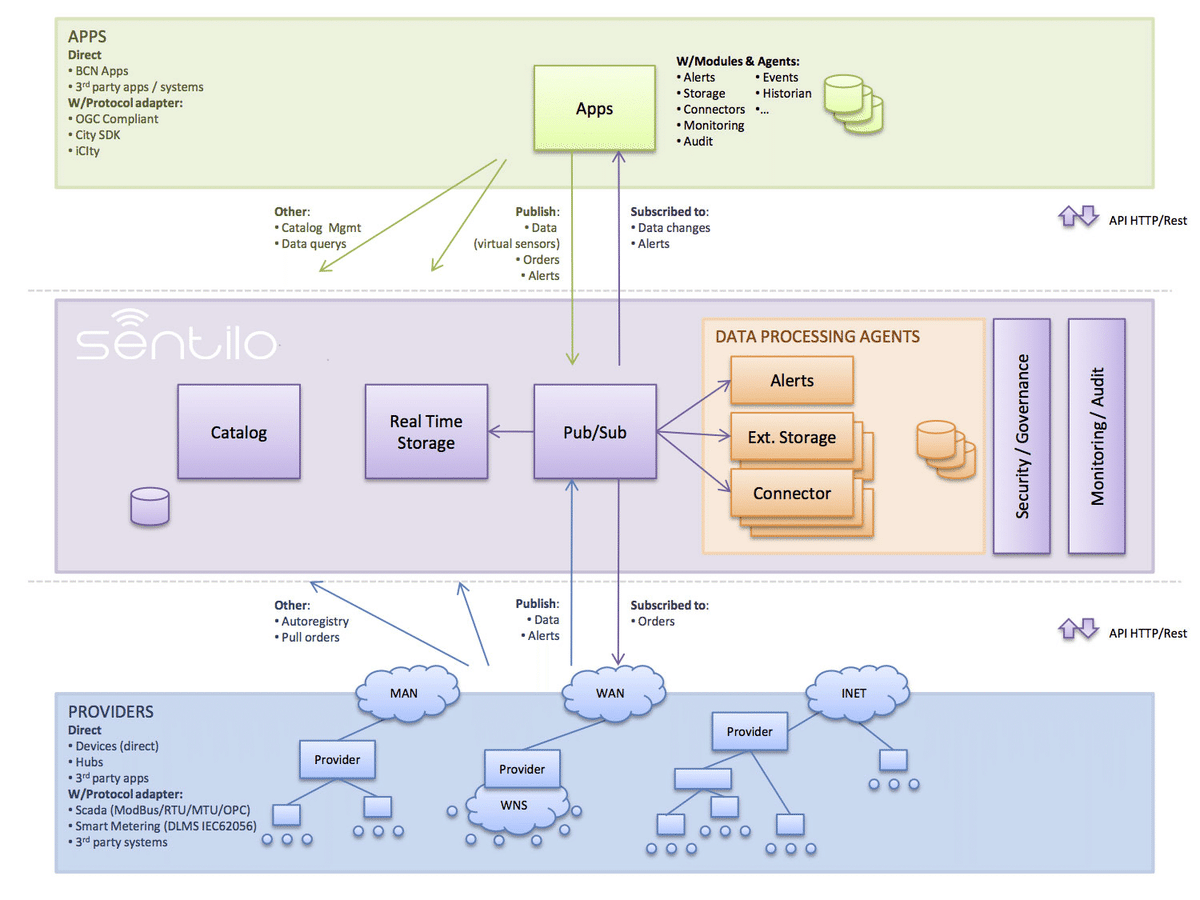

大まかには、

(1)センサー群、

(2)プロトコルゲートウェイ・エッジデバイス、

(3)Sentiloコア(ブローカー・API層・データベース)、

(4)可視化・分析レイヤー、

という四層構造を採用し、従来の縦割りを解消する仕組みが整っていく。

2012年頃にはバルセロナ市と主要ベンダーが協力してプロトタイプ開発が進み、2013年にオープンソースとして正式公開。まずは都市インフラ系のセンサー(駐車場、交通量、街灯、ゴミ箱、水道など)からデータを集め、当局内部で活用する段階へと移行した。

3. 拡張期:Sentiloによる都市管理とオーバーツーリズムの顕在化(2014〜2015年)

2014年頃になると、Sentilo導入が一部のインフラ分野だけでなく市全域へと広がり始める。

駐車場の空き状況をリアルタイムで把握してドライバーに通知する仕組みや、ゴミ収集箱のセンサーをもとに最短ルートを自動計算するなど、具体的な成果が見え始めた。

一方で、市内の観光客数はうなぎ登りに増え、オーバーツーリズムによる騒音、公共交通の混雑、住民の生活環境の悪化が深刻化。騒音や交通だけでなく、「観光客の動きをどう制御するか」という新たなテーマが台頭し、これを解決するためのデータ活用への期待が一気に高まった。

ちょうど同時期、X社(旧Twitter)が保有する位置情報ビッグデータなど、民間企業による観光客動線の可視化も注目され始める。バルセロナ市はこのビッグデータをSentiloへ連携させる形で導入し、観光地周辺のリアルタイム混雑状況やピークタイムの動きを把握しやすくなっていく。既に交通・環境モニタリングで実績を積んでいたSentiloを観光にも応用し、横断的なデータ分析を行う流れが整い始めたのがこの時期である。

4. 観光分野への本格応用と具体的対策(2016〜2017年)

2016年以降、バルセロナ市はオーバーツーリズム対策としてSentiloを本格稼働させる。サグラダ・ファミリアやパーク・グエルなど主要スポット周辺に人感センサーや混雑測定機器を増強し、同時にSNSや観光アプリの位置情報データも参照して、リアルタイムの混雑状況を収集。これらの情報は「BCN Smart City」など市が提供するアプリやウェブサイトで公開されるほか、観光客に対してピーク時間を避けるよう促すプッシュ通知が送られるシステムも整備された。

同時に、混雑ピークを緩和するために「観光スポットが混み合う時間帯には、訪問者を他の観光地へ誘導する」「観光バスを混雑しにくいルートに切り替える」「利用率が低い地域を新たな観光コースとして紹介する」といった施策を実施。結果的に、特定エリアへの訪問がピーク時で約15%ほど抑制されたという報告もある。これは観光客の満足度向上にも寄与し、市民からの騒音・混雑に対する苦情件数も一定数減少したとされる。

さらに、違法宿泊施設の監視・摘発にもSentiloと周辺のデータが活用された。位置情報と住宅の登録データを照らし合わせて違法営業の疑いがある物件を抽出し、早期に対処できる仕組みが機能し始めた。あわせてホテル立地規制のゾーン分けを行う都市計画も策定され、中心部(エリア1)での新規開業を制限する一方、周縁エリアでの拡大を許容して宿泊施設を分散する政策が打たれた。

5. Sentiloのアーキテクチャー

上述の流れを可能にしたのが、Sentiloの柔軟なアーキテクチャーだといえる。大きく分けて以下の四つのレイヤーで構成されている。

センサー層・プロトコルゲートウェイ

バルセロナ市内には駐車センサー、交通量センサー、ゴミ収集箱センサー、観光客混雑センサー、街灯の照度センサーなど、多種多様な機器が存在する。Wi-Fi、LoRaWAN、3G/4G/5G、有線LANなど通信手段もまちまち。そこで、センサー情報を標準フォーマット(JSONなど)に変換するゲートウェイを介し、Sentiloコアへ送信する体制を整えた。Sentiloコア(ブローカー/API層/データベース)

中核となるのがブローカー機能。Pub/Subモデルでセンサーデータを受け取り、認証・認可を行いながら必要なアプリケーションへ配信する。内部ではRedisやKafkaなどメッセージング基盤を利用し、リアルタイム処理と拡張性を確保。長期保存のためにSQL系またはNoSQL系のDBも活用され、履歴データや統計分析を可能にしている。外部からのアクセスはREST APIやMQTTなどを通じて行われ、外部の企業・研究機関にも公開可能な設計が特徴となっている。分析・可視化レイヤー

交通担当や観光担当など市役所各部門は、管理コンソールやBIツールでセンサー状況を監視し、異常があれば即座に対応を決定できる。街灯の故障やゴミ箱の満杯状況、観光地の人流ピークなどを可視化するダッシュボードは、オペレーションの効率化に直結する。さらに、混雑予測や交通量予測のアルゴリズムを開発し、事前対策を可能にしている。アプリケーション/オープンデータ層

バルセロナ市公式アプリ(例:「BCN Smart City」)で一般市民や観光客へ情報を提供する仕組みが整っている。また、一定のデータは市のオープンデータポータルを通じて外部公開され、研究機関やベンチャー企業が新サービス開発に活かす流れも生まれた。こうしたデータの共有とコラボレーション促進こそが、スマートシティ推進の大きな柱となっている。

6. 2018年以降の展開:持続可能な観光と都市運営へ

2018年以降、バルセロナ市はSentiloを用いて得た人流データや環境データを戦略的に活用し、観光客の分散化をさらに進めようとした。混雑が予想されるエリアには事前に交通規制や観光バスの制限をかけ、代替スポットを紹介して回遊ルートを拡散する。騒音や大気汚染が一定基準を超えた場合、アプリ通知や現地での看板表示を行うなど、住民生活への影響を減らす対策も拡充された。

こうした取り組みの成功によって、観光客と市民の摩擦がいくらか緩和され、バルセロナが目指す「サステイナブルな観光都市」の方向性が明確になっていった。同時に、Sentiloが行政の最前線で稼働している姿を国内外の多数の自治体が注目し、国際会議やスマートシティ関連フォーラムでも事例発表が増加。オープンソースとして公開されているため、複数の都市が一部コンポーネントを取り入れたり、類似の仕組みを構築したりするケースが散見されるようになった。

7. 他地域への示唆:Sentilo導入のポイント

バルセロナ市のSentiloプロジェクトは、オーバーツーリズムや交通混雑に対する即応力を高め、持続可能な都市運営を目指す良い事例となっている。だが、他地域が同様のシステムを導入しようとする際、以下の点が大きな示唆になりうる。

縦割りから横断へ

交通、観光、環境、インフラといった担当部署がそれぞれバラバラにICTを導入しているだけでは大きな成果は得られにくい。単一のブローカー基盤を整備し、すべてのセンサー情報を共有できるようにして初めて相乗効果が期待できる。オープンソースと標準インターフェイスの採用

センサーベンダーやシステムベンダーごとに独自仕様があると、スケーラビリティが損なわれる可能性が高い。Sentiloのようなオープンソース基盤を中心に、APIやPub/Subで統一的にデータをやりとりすれば、段階的にセンサーを追加したり、外部企業とコラボしたりするハードルが下がる。セキュリティとプライバシー保護

都市全体のリアルタイムデータを集める場合、認証・認可やアクセス制御を厳格に行う必要がある。観光客や住民の行動情報を扱うなら、個人情報が混入しないように匿名化や集計処理に工夫を凝らすことが重要になる。リアルタイムの意思決定と住民参加

単にデータを集めるだけでなく、蓄積データを分析して事前に問題を予測し、必要に応じて規制や誘導を行う仕組みを確立することが鍵となる。その際、市民や観光客へのフィードバック手段(アプリやサイネージなど)を整え、双方向のコミュニケーションを促すことが効果を高める。段階的なスケールアップ

バルセロナの場合、まず駐車やゴミ収集など比較的導入しやすい分野から始め、その後交通・観光・環境へと段階的に拡張していった経緯がある。いきなり大規模プロジェクトを立ち上げるのではなく、小規模な成功事例を積み重ねて関連部門や市民の理解を得る戦略が有効だと考えられる。

8. 結び:Sentiloが示したスマートシティの未来

Sentiloプロジェクトの特徴は、膨大なセンサー情報をリアルタイムで一元管理することで、交通渋滞や観光客の偏在、騒音、ゴミ収集といった多方面の都市課題を連鎖的に解決できる点にある。オープンソースとして公開されているため、他都市が同様のプラットフォームを部分的または全面的に導入し、バルセロナの事例を参考にカスタマイズできる自由度が高い。

観光客に対する分散誘導策の実施や、違法宿泊施設の摘発強化、環境センサーを通じた騒音・大気質のリアルタイム監視などは、オーバーツーリズムと都市インフラ負荷の両面に効果をもたらした。さらに市民や民間企業へのデータ公開によって、新たなサービス開発が誘発され、さまざまなスタートアップがソリューションを提供する土台を築いたこともバルセロナらしい特徴だといえる。

スマートシティ化を推進する自治体にとって、Sentiloの経験は単なる技術モデル以上の意味を持つ。データ連携の枠組みを先に用意し、その上で観光や交通、ゴミ収集など具体的なユースケースで素早く成果を示すことで、市民・政治・企業の三者間に信頼関係が生まれ、プロジェクトが中長期的に根付いていく道筋を描けるからだ。

本質的には「データ駆動型の意思決定を自治体の中にどう根付かせるか」という問いに対する答えがSentiloにある。わずか数分単位で状況を把握し、渋滞緩和や観光客分散への対策を打ち出し、住民にも情報を還元する一連のプロセスは、今後多くの都市が必要とする行政改革の姿だと考えられる。観光需要が集中している都市や急速な人口増減に悩む自治体などは、バルセロナが築いてきたノウハウを参考にして自分たちなりのSentilo的プラットフォームを検討してみる価値があるだろう。

バルセロナ市は現在も環境負荷や住民の生活水準を考慮したサステイナブルな観光を掲げ、Sentiloプロジェクトを発展させ続けている。観光と交通の連携をさらに深める動きや、より細分化したゾーニングによる宿泊施設の管理、最新通信規格への移行など、多岐にわたる拡張が想定されている。都市が持続可能な未来を追求するうえで、Sentiloがこれからも大きな役割を果たしていくことは間違いない。

参考

補足情報

1. 概要

名称: Sentilo

由来: エスペラント語で「センサー」を意味する言葉 (参考 [8])

開発者: バルセロナ市 (Barcelona City Council)

開発開始: 2012年

ライセンス: オープンソース (Apache 2.0等)

主な利用目的: 都市内に設置された各種センサーやアクチュエータのデータ集約・共有

バルセロナのスマートシティ施策の一環として開発されたSentiloは、数多くのセンサーやアクチュエータから得られるリアルタイムデータを一元管理し、各種都市サービスに活用できるようにするためのプラットフォームです。自治体や企業、ほかの都市でも導入・拡張が行われており、国際的なスマートシティモデルとしても注目されています 。

2. 主な特徴

クロスプラットフォーム設計

異なるシステム間の情報共有を可能にし、さまざまなセンサーやアプリケーションから得られるデータを一括管理高パフォーマンス

大量のメッセージを処理できるよう設計されており、都市規模でのセンサーデータ運用を想定モジュール・拡張性

コアモジュール、APIゲートウェイ、アラート管理などが分割されており、プラグインやコネクタを介して拡張・カスタマイズしやすい水平スケーラビリティ

小規模サーバーから大規模クラスターまで柔軟に拡張可能オープンソースコンポーネントの活用

JavaやRedis、MySQL、MongoDBなどを利用して開発されており、高い柔軟性と拡張性を実現シンプルなREST API

センサーデータ、命令(オーダー)、アラーム(通知)を送受信するためのAPIが提供されており、他システムとの連携が容易フロントエンドアプリケーション

センサーの可視化やカタログ化、統計情報、アドミニストレーション機能が備わった管理コンソールを提供

3. 技術的詳細

データベース

メモリデータベース: Redis

NoSQLデータベース: MongoDB (可用性と拡張性のため)

RDBMS: MySQL なども利用可能

アーキテクチャ

前段でREST APIによるメッセージ処理を行い、アドミニストレーションコンソールでシステム構成やセンサーカタログ管理を実施

MQTTなどのプロトコルでリアルタイム通信をサポート

主要開発言語

Java

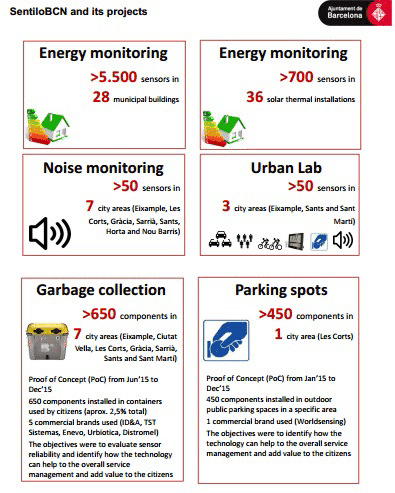

4. バルセロナにおける活用事例

バルセロナ市では、Sentiloを活用して都市内の多種多様なセンサーからデータを収集・共有し、以下のようなサービス向上を実現しています

環境モニタリング

温度、湿度、大気汚染などをモニタリングし、健康リスクの低減や観光客・市民向けの情報提供を改善。交通管理・駐車場検知

渋滞緩和や駐車場利用率の向上に貢献し、CO₂排出量削減と利便性向上に寄与。廃棄物収集の最適化

センサーを用いてごみ収集容器の満杯状況をリアルタイム監視し、収集ルート・回数を最適化。コスト削減と街の清潔度向上を実現。エネルギー管理

街路灯や公共施設の電力消費をリアルタイム監視・制御し、省エネやコスト削減に寄与。

5. 成果とインパクト

バルセロナでのSentilo導入により、以下のような成果が報告されています

廃棄物収集コストの約25%削減

街路灯のエネルギー消費を30%削減

年間約37万ユーロの節約に貢献

交通渋滞の約20%緩和、CO₂排出量を10%削減

6. 普及と影響

バルセロナ市内だけでなく、周辺300を超える自治体にも広がり、スマートリージョン(Smart Region)として展開。

他都市や企業にも採用が進み、国際的にも評価されるスマートシティモデルの一つとして知られている。

7. 関連URL・リファレンス

Sentilo公式サイト

GitHubリポジトリ

Smart City Expo World Congress (バルセロナ)