言葉や言語の代わりに鳥の鳴き声で会話をするクシュコイ村の村人たち🌈

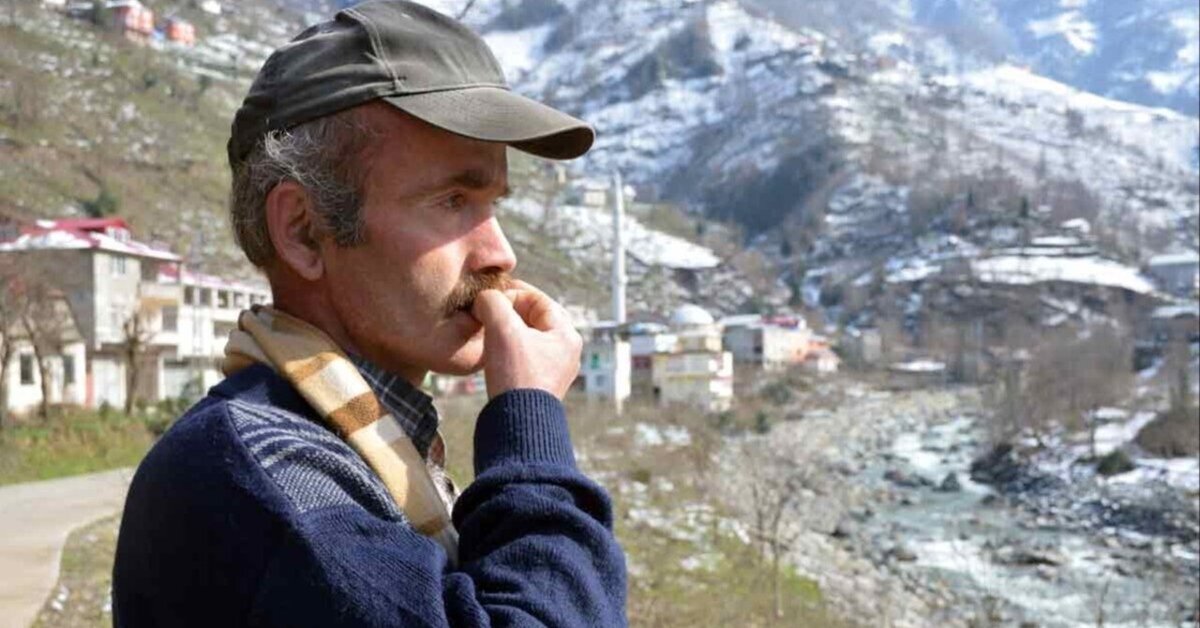

トルコの北西部にある山奥の村『クシュコイ村』。

この村で使われているのが『クシュ・ディリ』と呼ばれる口笛です。

クシュ・ディリは、「鳥の言葉」という意味の名前ですが、鳥との会話に使われるわけではありません。

クシュコイ村の村人同士の会話や交流に使われている口笛です。

トルコの黒海沿岸にある『ポントス山脈』には、無数の村が点在しています。

その中にあるのが『クシュコイ村』です。

村人は、およそ500人。

村には、パン屋と肉屋が一軒ずつ、あとは食堂が数店あるのみ。

主にお茶とヘーゼルナッツの栽培で生計を立てている村人たちは、何世代にも渡って、この『クシュ・ディリ』を使って連絡を取り合ってきました。

クシュ・ディリは、トルコ語で「鳥の言葉」という意味の言葉。

そもそも、クシュコイ村自体が「鳥の村」という意味があり、村では、村人同士が鳥の鳴き声のような言語で会話をしている光景がよく見られます。

クシュ・ディリが生まれたきっかけは、クシュコイ村の、荒地に覆われ、移動も困難な地域性。

口笛の音は、1キロメートル以上響き渡らせることができるため、およそ500年もの間、村人同士の伝達手段の一つとして代々引き継れてきました。

クシュ・ディリの一つ一つの音節は、20あるとされているトルコ語の音を使って発音されています。

口笛の主な内容は、

「ティータイムへのお誘い」や「農作業手伝いのお願い」

他にも、

「近所の人たちに収穫物を積み込むトラックの到着」や「葬式・誕生・婚礼」

などを知らせる手段でもあるそうです。

そんな伝統にも、陰りが見え始めています。

携帯電話の普及により、口笛の意味がなくなりつつあるんです。

これまでは、近代化がゆっくり進んでいたおかげで残っていた伝統も、急激なテクノロジーの発展によって、すでに過去のものになってしまっています。

また、他の農村地区同様、好況真っ只中の都会で良い仕事にありつこうと、若者たちがクシュコイ村をどんどん出て行ってしまっているそうです。

どの地域でも仕事がないのは深刻な問題。

村の復興も簡単なことではありません。

そこで、クシュコイ村は、鳥の言葉を広めるために、これまで『例祭』を定期的に開催してきました。

例祭では、「口笛のデモンストレーション」や「名人たちによる口笛コンテスト」などが行われているそうです。

他にも、口笛を言語としている国は、中米や南米、ピレネーやカナリア諸島にもあります。

日本の沖縄にも、鳥の声を真似た『指笛』の伝統があり、

・危険を知らせる(火事・水難・ハブなど)

・感情の高揚

・盛り上がりを示す

これらの伝達に使われています。

指笛だけで音楽を奏でることもでき、楽器を使わずに音階を加えて曲の演奏する技術があるようです。

皆さんも、ぜひ、奥深い口笛や指笛の世界に浸ってみてください。

何か大きな発見があるかもしれませんよ😌

最後まで読んでいただきありがとうございました🌈

いいなと思ったら応援しよう!