【医療】「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」 の資料を読んで

今まで農業の記事が多かったですが、医療についての記事も書いてみようと思いました。

テーマとして、厚生労働省の資料を読んでいこうと思います。

今回は、2024/12/10に開催された「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」第1回の資料を読んでいきます。といっても、98ページとボリュームがあるので、気になった所をかいつまむ形にしたいと思います。

資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001371239.pdf

スライド2:まとめスライド

既に高齢化が進んでいる地域・これから高齢化が一気に進む地域・それらでない地域でそれぞれ別に対策を講じる方針のようです。

研修医の頃に僻地医療研修を数週間受けましたが、僻地での医療と都市部での医療はかなり異なると感じました。地域によって人々の必要とするサービスは異なるので、分けて考えるのは良いと思います。

スライド18:

これは令和2年のデータですが、この頃から介護業界も人手不足は深刻なようです。「採用が困難である」と判断した理由も気になりますね・・

スライド21:在留資格「介護」に関する在留者数が増加

スライド22:技能実習生も増加

スライド23:特定技能の人も増加

介護に関わる外国人数は増加傾向です。外国人受入と一口に言っても、様々な形があるので、更に細かい議論が必要となりそうですね。

★在留資格による違い

・介護・・日本の介護福祉士養成校を卒業、介護福祉士の資格を所持しており日本語能力もN2程度。介護福祉士として働くためのビザで期限はない。

・技能実習・・本国への技能移転(自国へ介護技能を持ち帰る)のための在留資格。技術を学びに来てるスタンス。基本3年、場合により5年間在留可能。

・特定技能・・こちらは人手不足解消のための資格。技能実習から転職する事も可能となっている。最長5年。

こちらのページの図がわかりやすかったです。

特定技能ネット:https://sunrize-tokuteiginou.net/qa-kaigo/

スライド30:介護のタスクシフト

介護現場の業務改善のために、掃除/配膳/見守りなどの周辺業務については「介護助手」にタスクシフトしていく、というアイデアもあるようです。

スライド34:介護人材の復職支援

離職している介護人材を復職させるために、マッチングシステムを作るという内容。看護師でも似たような問題がある気がしますが、業務のしづらさ (人間関係、子供の発熱時に休みやすいか等) が改善されると機能していくかもしれませんね。

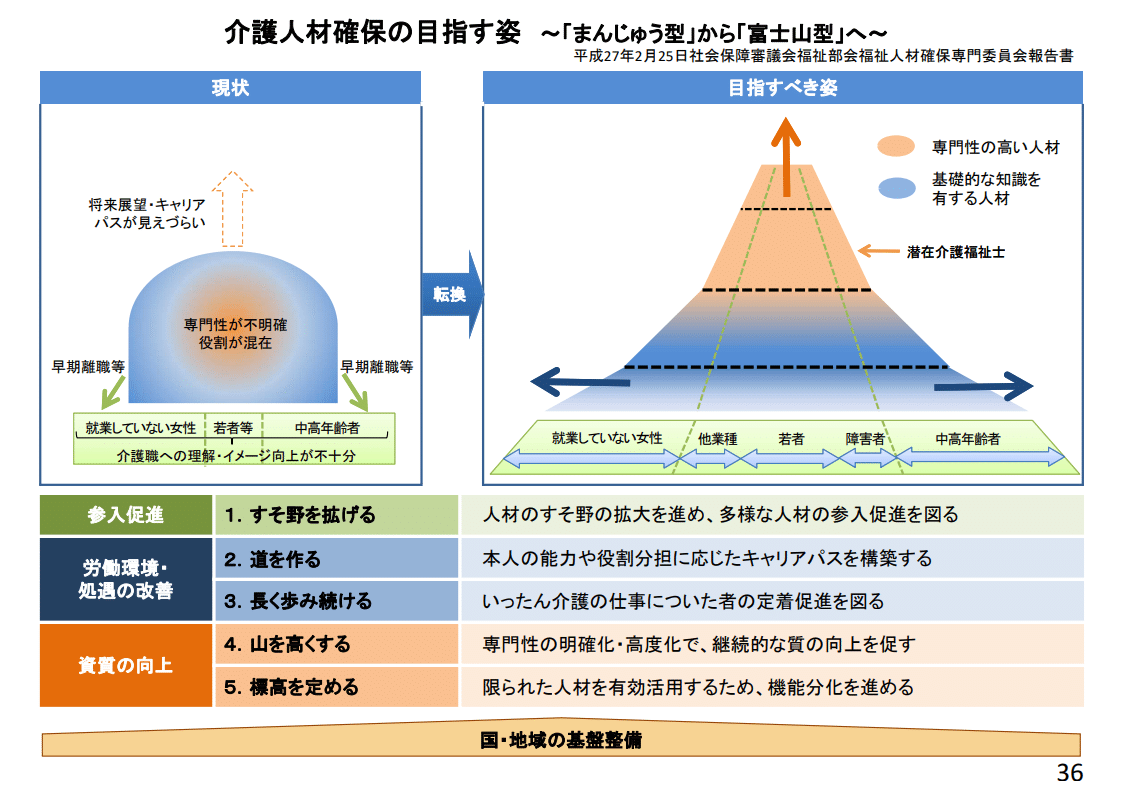

スライド36:介護人材のキャリアプラン

介護の専門性が見えづらい現状から、専門性に沿ってヒエラルキーができる形を目指しているようです。専門性に見合った待遇があれば、実現可能性が上がりそうです。「就業していない女性」という書き方は少し心に引っかかる所がありますね・・

スライド38:介護福祉士の推移

介護福祉士の合格率が平成28年度から急増しています。

理由の考察サイト:https://job.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no791/

スライド43:介護業界のDX支援

スライド44:DX支援の方向性

スライド48:介護ロボットの効果測定事業について

介護DXに関わる事業・補助金についてのスライド。

補助金を獲得するために本質的でない業務変更が行われる事が懸念されますが、そこは念頭におかれているのか、「デジタル等を単に導入している事業所」が将来的には無くなるイメージになっています。介護ロボットを使った効果測定も募集しているよう。

スライド47:人員配置基準を変更する

テクノロジーを活用している病院に関しては、人員配置の要件を緩和するというアイデア。現場の介護人材に負担がかからないようにする一定の配慮がなされた要件だと思いました。

スライド48で書かれていた実証実験の結果を含めて基準を設定するなら、より根拠のある人員配置を考えられそうですね。また、病院では医療機器の管理を臨床工学技士が担当する所も増えていますが、デジタル機材が増えてくるなら介護業界もそのような流れになるかもしれません。

スライド58:訪問看護事業所における課題と取組

事業の継続に関しても、職員の確保が最も多い課題となっているようです。

スライド66:農福連携

福祉と農業を組み合わせた取り組み。個人的に畑をしながら医師をしているのでこういう取組には興味がありますね。農業で生計を立てていくのはスキル(農業技術だけでなく経営なども含めて)・体力がかなり必要な印象ですが、農業体験レベルでの関わり方であれば負担が少なくて楽しみやすいかと思いました。

スライド86:死亡の場所の推移

病院・診療所で亡くなる人の割合は2000年代には80%を越えていましたが、最近は70%程度まで減少。介護施設等で亡くなる人の割合は漸増し10%を越えています。

スライド90:認知症基本法

昨年1月1日から「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されています。認知症カフェや認知症サポーター、本人ミーティングなど、認知症患者さんが社会で生活しやすいような取組が紹介されていました。

地域医療構想や重点医師偏在対策支援なども含まれていたのですが、長くなりそうなので今回は触りませんでした。また改めてまとめたいです(気持ちが乗れば・・)

僕自身が介護は専門ではないので、解像度が低い所もあると思います。

間違ってる箇所などあれば御指摘頂ければありがたいです!

それではこれで終わります。寒さも極まってきましたが、ご自愛ください。