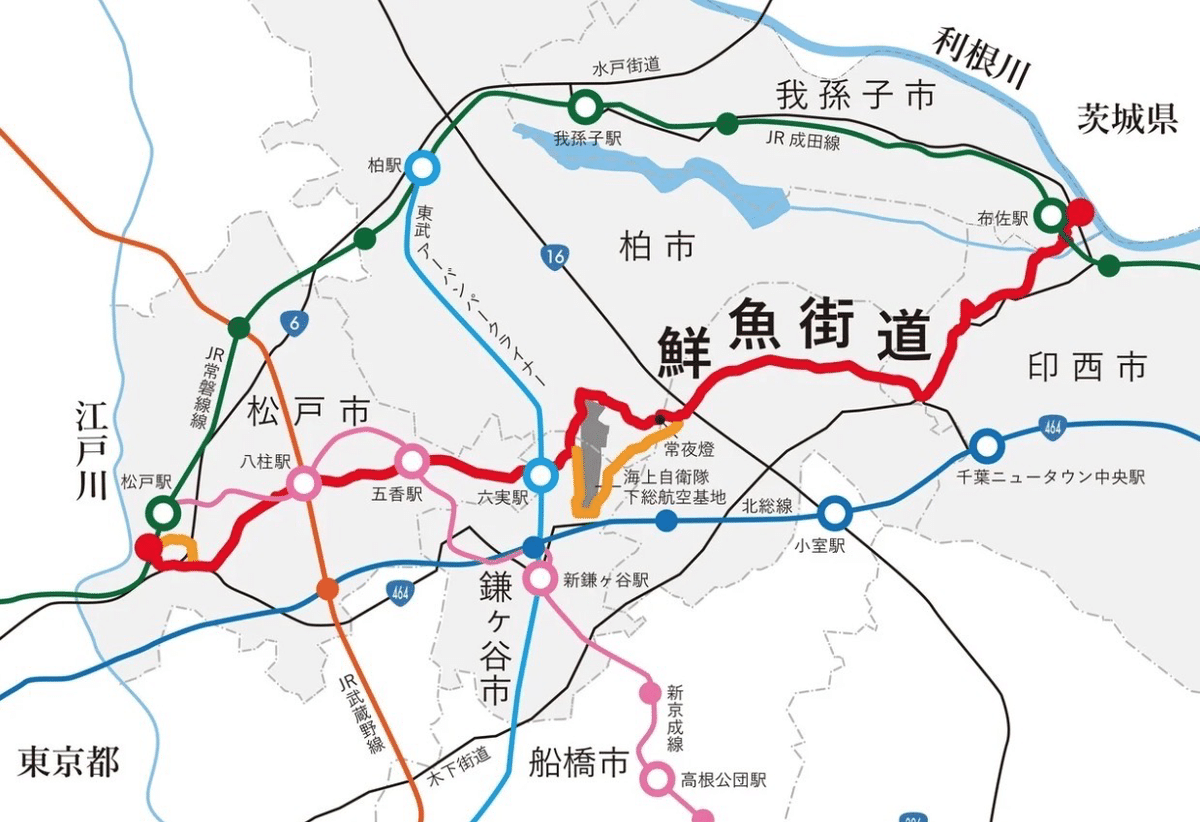

鮮魚街道七里半[二巡目]#7

-利根川から江戸川まで-

江戸時代から明治初期、銚子で水揚げされた魚をなるべく早く江戸まで運ぶため、利根川と江戸川を陸路で繋いだ鮮魚街道(なまみち)をめぐる旅の二巡目。

みのり台→松戸

二〇二一年六月三日(木)。

一〇時二二分に新京成線高根公団駅から電車に乗った。

みのり台駅で下車し、相対式のクラシカルなプラットホームを歩く。ホームの脇にある長い長いベンチは、いつでも懐かしき思い出を誘う。

前回私がトグロを巻いた美人の店員さんがいる珈琲屋が改札を抜けるとすぐ目の前にあるが、ここは断腸の思いでスルーした。なにせ、みのり台からゴールの松戸までは周辺に駅が無い。一度歩き始めたら最後、ゴールの松戸まで途中リタイヤは許されないのだ。今回は街道を遮る千葉大学キャンパスを北に迂回しようと思っている。単純に一巡目のときよりも距離が長くなる。ほら、珈琲屋で油売ってる場合ではないのだよ。轟二郎がビックリ日本新記録に挑むかのような決意を持って私は鮮魚街道を歩き始めた。

ごちゃごちゃとした稔台の駅前通りを抜け、工業団地に差し掛かると途端に周辺の空気がインダストリーに一変する。周囲が見渡せる長い坂道を下る。この坂道の左手には大きな工場や倉庫がいくつか並んでいる。坂を下り切り、スーパー銭湯の湯楽の郷(ゆらのさと)から左に入ると今度は坂を登る。

そういや一巡目は成人の日だったので、振り袖の女の子たちがいたよなぁなんて思い出す。

煉瓦造りの瀟洒な住宅街を抜けて、大きな病院の前を通り、交通量の多い国道四六四号と交差する十字路を抜け細道に入ると、いよいよ千葉大学のキャンパスが正面に見えてくる…のだが、調べると千葉大のかなり手前から北に移動しないと大学の敷地を迂回できないことに気がつく。色々とルートを調べたが、国道四六四号線と県道一八〇号線が交差する地点までUターンする。こんなところで大事な脚を使ってしまった。

しかし、この迂回路の途中、見覚えのある景色で三五年前の記憶が突如として蘇ってくる。高校の友達、牛ちゃんの住んでいたアパートの近くだった。私の名前が「あ行」、牛ちゃんが「う行」というあいうえお順の席の関係で入学して席の近い牛ちゃんとすぐに仲良くなった。彼は元々は違う苗字だったのだけど、母親が再婚して父親が変わり、日本で5世帯しかいない珍名に変わったという。牛ちゃんの話しによると、この新しい父親がとんでもなく暴力親父で、牛ちゃんは、よく顔にアザを作って登校してきていた。

一度、学校帰りに暴力親父も仕事で居ないし、牛ちゃんの家でファミコンでもやろうかと遊びに行った時、仕事で居ないはずの父親が午前中の雨で現場から帰って来てて出くわしてしまった。小柄で神経質そうな父親で、私から見たらひ弱そうだが、新しい家族とはそんなに単純なものではないのだろう、牛ちゃんは居心地悪そうにカバンだけ置いてそそくさと外に出てしまった。

その後、千葉大の農園が見えるこの付近をあてもなく一緒にブラついたのだ。

それを思い出しただけでも北に迂回してよかった。

牛ちゃんは卒業した後、何度か転職や鼠講を繰り返し、エアコンの取り付け業者として一〇年ぶりに僕の目の前に現れた。さらに一〇年後には厚木市に移住したらしいが、今では音信不通だ。

どうしているだろう。

これを見てたら連絡ください。

迂回ルートは、初めて鮮魚街道を撮るためにロケハンと称して松戸からスタートしたはいいが、開始すぐにポンポンが痛くなり雨が降りリタイアした付近に差し掛かった。その時は街道を見失い迷子になりかけたが、松戸からから行った逆ルートは概ね合っていたことになる。

JRの線路を横断し線路脇の墓地の前を撮影しながら歩いていると、白いWと書いた大洋ホエールズのベースボールキャップを被っている老人から話しかけられた。

「なにを撮影しているんですか?」

こんななにもない場所で不思議に思ったのだろう。老人は澄んだ目をしていた。

「鮮魚街道という江戸時代に存在した魚を陸路で利根川から運ぶ道を訪ねて撮影しているんです」。

我ながら明快に説明できたのは、以前写真展でステイトメントを書いたおかげだろう。老人は大層感心して歩いて行った。

JRの線路を越えるというのは、ゴールが近いという意味でもある。この線路の東には松戸駅が、そして北には江戸川が見えてくる。とりあえず駅に向かって歩いた。ゴールの江戸川は、また別の日にじっくりと撮影に来ようと思っていたのだ。恥ずかしながら一〇キロ以上歩くと途端に写欲が無くなり、シャッターを押す回数が減る。それに松戸はスナップに関しては魅力的な街である。ここに一日割いても十分撮れ高は稼げる。

なので、松戸駅に着くといつも立ち寄る珈琲屋でメモを取りながら珈琲をしばいた。本日の撮影は店じまいのルーティンである。するとどうだろう、みるみるうちに脚に力が戻ってきた。まだ陽もあるし、一巡目で有耶無耶にしていた「納屋川岸の壁」の位置だけチェックして終わろうと思った。前回の反省点である

・ゴール地点の曖昧さを解消

をクリアするためである。

これは、師、北井一夫先生から戴いた写真の十戒「説明のための写真は要らない」に反した行為ではあるが、一応写真だけ抑えておいて、写真集や展示で発表しなければいいのである。このnoteでは、いずれ、説明写真だけ発表してみたい。

珈琲屋を出て何となくここかなという辻を曲がるといとも簡単に納屋川岸の壁を見つけてしまった。鮮魚を馬から舟に積み替える陸路のゴール地点跡地である。さぞかし栄えたであろう船問屋も今ではこの黒壁だけが残っているだけに過ぎない。

不意に訪れたゴールに拍子抜けしてしまったので、とりあえず二巡目の鮮魚街道は今日で終わりにしようと思う。

三巡目はいつかまた。

私の腕のセイコーダイバーはもうすぐ一三時を指そうとしている。

小腹が減ったので帰りにラーメンを食そうと思った。私が松戸駅前でお気に入りの家系ラーメン、武蔵家である。カウンターのみの小さくストイックなお店で、家系素人を受け付けないようなオウラを纏っている。

客は終始黙々と麺を啜り、喰い終わったらサッサと出て行く。一連の流れが美しいまでの洗練された雰囲気を店と客が一体となって創造しているフルクサスアートのようなラーメン屋なのだ。

私も度々訪れるのだが、暖簾をくぐる時はいつも緊張してしまう。

通常は普通のラーメン(麺のかたさ:普通 味の濃さ:普通 脂の量:普通)をチョイスするのだが、今日は珍しく食券器でつけ麺のボタンを押した。麺が太いので少し待った後「着丼!」。

麺とトッピングのほうれん草を絡ませて、つけ汁にぶっ込んで全力で啜り上げる。悪くない。悪くないけどラーメンにしとけばよかった。

しばらくすると、明らかに酔っ払ったおじいちゃんとおばあちゃんが入店してきた。夫婦のようでもあるし、違うような気もするが、いずれにせよ完全に場違いである。どこかのスナックの「昼カラ」で遊んできたのだろう、2人とも顔が明石の茹でタコのように真っ赤っかである。この老いたアカレンジャーとモモレンジャーは案の定食券器で躓いている。

お金を入れても、メニューが決まらず、なかなかボタンを押さないもんだから、ぴーぴーぴーという警告音とともにお金が戻って出てきてしまう。それを気が遠くなるほど綿々と繰り返し、やっと普通の正油ラーメンを購入して着席したかと思ったら、今度は味の好みを店員さんに訊かれて答えられない。店員さんが気を利かせて全部普通にしましょうか?って助け舟を出してくれてるのに…。

「おにいちゃん一番美味しいのにして!」と言った後

【老いたアカレンジャー】

麺のかたさ:柔らか目

味の濃さ:普通

脂の量:脂少なめ

【老いたモモレンジャー】

麺のかたさ:普通

味の濃さ:普通

脂の量:脂少なめ

微妙に変えてきやがった。さらに我々ギャラリーを激怒させたのは無料サービスで付いてくるライスを断らず注文していた。いや、お前ら絶対ライスまで食えないだろうが!

しかし、私はこのジジババの顛末を最後まで見届けていない。すでにつけ麺を食べ終わってしまったからだ。

地元に帰って、新しく出来た駅前の珈琲屋に寄ってみた。味は微妙に普通だった。

二巡目 おわり