戦前から農業を支えていた『東京都農林総合研究センター』の展望

先日、東京都立川市にある公益財団法人東京都農林水産振興財団が運営している「東京都農林総合研究センター」へ視察に行きました。

東京都の外郭団体である公益財団法人「東京都農林水産振興財団」の施設であり、研究成果を担い手育成や経営基盤の強化、森林循環、農林業の収益性、高付加価値を生み出す畜産や漁業、都民への食と緑の生活向上など幅広く目指しています。

事業は、「農業振興、畜産」・「水産資源拡大」「森林循環と林業振興」「試験研究」

の4分類に分かれています。

組織や部署、プロジェクトで分けるとさらに細かく分かれています。

今回の立川庁舎では、スマート農業、果樹、花き、園芸、苗木、野菜などを研究されているため、それらを見せていただく機会をいただきました。立川以外には、青梅市では畜産業、奥多摩ではさかなの養殖、江戸川では花きや野菜の研究がされているようです。最初は、庁内に入って東京都農林総合研究センターの説明をしていただきました。

庁舎で説明をしていただいた後、各試験圃場を見させていただくことに。

環境制御ハウスの独自システム「東京フューチャーアグリシステム」を見させていただきました。

東京フューチャーアグリシステムは、高い生産性を実現しながら、コスト抑制と環境への配慮を念頭においた太陽光利用型の環境制御のハウスと養液栽培のシステムになります。

トマトやイチゴなどを栽培されているようです。

詳細はhttps://www.tokyo-aff.or.jp/uploaded/attachment/12674.pdf

こちらの報告書に記載されています。

またローカル5Gという法人内だけのネット環境を使って遠隔操作をし、環境制御を行っているとのことでした。

次に

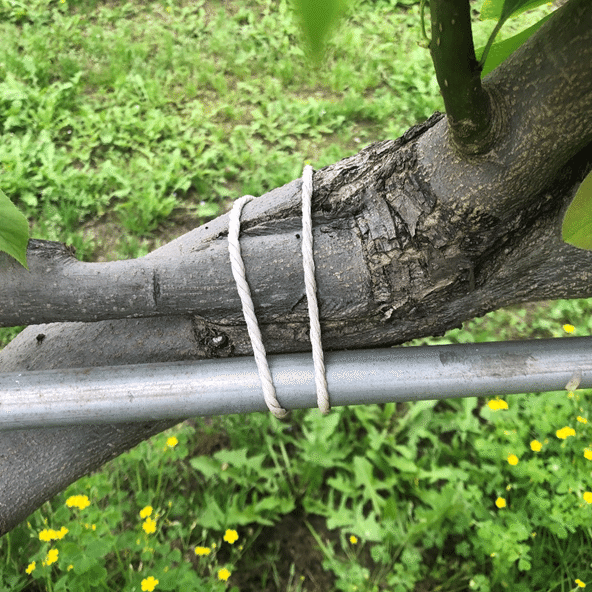

シャインマスカットや梨の着果を早める栽培技術を研究している場所を見ました。

土の量を制限して、根っこの伸びを制限することで、栄養成長から生殖成長へ移行し

6年かかるものが3年まで短縮されるとのことです。

それ以外にもY字栽培の様子や

接ぎ木の技術を利用したジョイント栽培などの様子を見ることができました。

それ以外にも細かな栽培技術がちりばめられていました。

次に

無花粉の杉の苗木などの新しい品種の木々を栽培の場所を見学。

この栽培が成功すれば、東京の森に少しずつ植え替えていくとのことでした。

もちろん、杉の木材としても使えるものになります。

花粉症に苦しむ自分としては、ぜひとも成功してほしい研究です。

また道路沿いによく見かけるイチョウの研究もされていました。

研究としてはイチョウの葉が横に広がらないよう品種改良が行われ、景観を損なわない状態で、落ち葉の処理が大幅に減らすことのできるようになります。

この廃棄処理代が減るだけでも予算の大幅削減につながります。

また野菜関連の研究では

土壌の肥料によって野菜の成長の比較研究する圃場がありました。

肥料以外は同じ条件で作り、成長度合いを比較します。

ちなみに下の写真では手前が肥料無施肥で、上の畑にいくほど肥料分が増えていきます。

上記の現場以外にも、様々な研究圃場を見させていただきました。

専門的すぎて難しい所もありましたが、とても興味深く拝見させてもらいました!

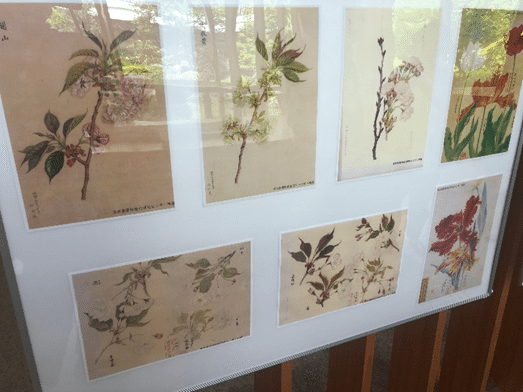

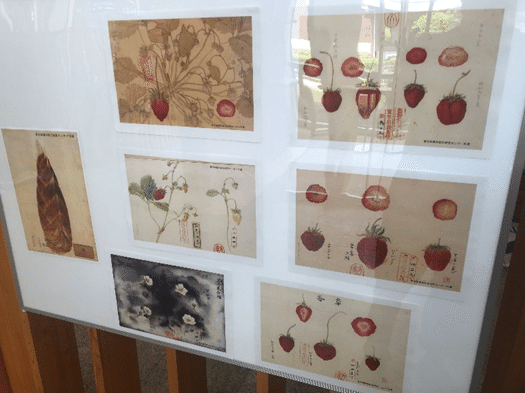

個人的に面白いなと感じたのは昔に書かれていた農作物の絵。

東京都農業試験場は歴史が古く、設立は明治33年(1900年)に東京都中野区で建てられ、大正13年(1924年)にこちらの立川に移転となりました。

つまり立川庁舎は、今年で100年目を迎えることとなります。

そんな写真技術があまり発展していない100年前は、農作物をどのように記録をしていたかというと、下記のように絵に書いて特徴を記していたそうです。

研究のために書かれているため、より写実的に書かれていることが分かります。

それがかえって、ある種の芸術性を感じてしまうという不思議な印象を受けました。

そして、当時の研究員の情熱を垣間見た気がします。

以上が東京都農林総合研究センターのお話となります。

最後に気になるところとしては、これらの研究がどれだけ農業や都民の生活に影響しているのかという点。

この点に関しては、個人的に疑問が残るところです。

これだけの予算をかけていながら、東京都の農家の関わりは聞くことがありません。

一部、民間の種苗会社との共同研究や研究報告書を閲覧できることもありますが、アンテナを張った相当意識の高い農家でもなければ、こういった情報に触れることは少ないと思います。

この点については、こちらの施設の目的と農家や都民のニーズがそもそも合っていないこと。また、知られていないだけで知ってさえいれば大きな恩恵を得る事ができかもしれない面もあります。

実際に、東京都農林総合研究センターでは、今回のような視察の機会をこれから増やしていくとの発言もありました。

まずは都民や農家がこの施設の存在を知っていく事で、双方にとって、この施設がより有意義なものになることを望みます。

こういった課題は、施設や個人の問題ではなく構造的な問題であるため、批判的にならず、もう少し複合的な観点から都市農業の可能性を建設的に語っていきたいと思います。

参照:東京都農林総合研究センター:https://www.tokyo-aff.or.jp/site/center/

【自己紹介】

非農家でありながら、東京の八王子で農業系サービス事業を展開。

専門分野は都市農業の経営、都市部での小さな農、コミュニティ農業、農のある生活、キャリア視点から見る農などで幅広く農業を語っています。

【研修事業のご案内】

東京キャリアファーム https://tokyo-c-farm.com/

年間を通じて募集中(おススメは春の時期)

ZOOMによる講座を中心として

東京八王子を中心に現場での農業体験も行っています。