101を考える

この記事は、元々は、以下のブログで2013年1月1日に公開していたものです。2012年の冬のある日、私の中で電流が走り、麻雀プロ団体の「101競技連盟」と横山光輝のSFマンガ『その名は101』をまとめて記事にして、しかも1月1日に公開すれば、一石三鳥や!、どや!😤、と勢いにまかせて書いた記事でした。

しかし、少し考えればわかるとおり、101競技連盟と『その名は101』には、まったく何の関係もないので、何だかよくわからない記事になってしまいました。

10年の時を経て、101競技連盟について、最近読み直した福地誠先生の『神眼の麻雀』(2016)を元に追記するとともに、全体的にアップデートしています。

Mリーグ以前の昔の話が多く、元々、懐古趣味的な記事ではありました。その上、上に貼った福地先生の記事にあるように、最高位戦とスリアロの蜜月が終わったことで、「麻雀の鉄人」等、ますます「あの頃は」的な記事になっています。

1.101競技連盟とは

略して「101(イチマルイチ)」と呼ばれることが多い101競技連盟は、かつて阿佐田哲也・小島武夫とともに麻雀新撰組の一員として活躍した古川凱章プロ(1938〜2016)の主宰により、1982年にはじまった由緒ある麻雀プロ団体です。1987年から、現在の団体名になっています。

1990年代までは、最高位戦、プロ連盟、101が3大プロ団体だった。その後、麻将連合、プロ協会が設立され、と同時に101は独自ルールであるためか、しだいに「麻雀界の秘境」となっていった。

現在、主要5団体と呼ばれているのは、「プロ連盟、最高位戦、プロ協会、麻将連合、RMU」になります。101は、より歴史の浅い麻将連合(1997年創設)、プロ協会(2001年創設)、RMU(2007年創設)の後塵を拝している状態です。

麻雀マンガに見る古川凱章プロ

101創設者の古川凱章プロは、「天下の小島」の伝記マンガである『はっぽうやぶれ』では、小島プロの同志にしてよきライバルとして描かれていました。作品の舞台は、東京オリンピックに沸きかえる1964年であり、古川プロはこのときまだ20代でした。

しかし、最近の『近代麻雀』に連載されている、BLマンガっぽい『安藤満物語』では、古川プロはけっこうディスられてますね😣 こちらの作品の舞台は1977年であり、古川プロは、麻雀新撰組解散後の1974年から、101の前身となる「年間順位戦」を主宰していました。

麻雀界の秘境

他の麻雀プロ団体とは隔絶した存在として「麻雀界の秘境」とも呼ばれる101競技連盟ですが、ニコニコ動画の麻雀スリアロチャンネルに紹介動画(2014/10/25投稿)がありました。

2014年当時でさえ全自動卓は広く普及していたので、Mリーグをはじめ自動配牌卓に移行しつつある現在では、なおさら、この手積みへのこだわりは謎ですね。

ってことなんですかね?

とまあ、ここまで見てきても、101がどういう団体なのかはさっぱりわかりません。時代に取り残されたさびれた団体なのかな、という印象ですよね。

101について知るための格好のサブテキストとなるのが、次に紹介する『神眼の麻雀』です。

『神眼の麻雀』に見る「勝者のゲーム」

2016年に出版された『神眼の麻雀 山を透視して勝つ技術』は、101に所属する成岡明彦プロの麻雀について書かれた本です。

元麻雀プロの堀内正人氏を題材にした『神速の麻雀』(2015)に続く、福地誠先生を聞き手とする「神○の麻雀」シリーズの2作目になります。前作は表やグラフを多用したデータ麻雀でしたが、今作はアナログ麻雀おじさんのひとり語りという対照的な内容になっています。ちなみに、3作目以降はありません。

『頑固なペンチーピン』(2000年頃連載)というエッセイマンガで、親交のある101所属プロについて描いていた押川雲太朗先生も寄稿しており、巻中マンガで「バクチ破綻者になろうとしてなれなかった男」としての成岡プロを描いています。

その『神眼の麻雀』の内容はというと

どうやら(いいプレイをした人が勝つんじゃなく、大きな失敗をした人が負ける)敗者のゲームが麻雀のすべてではなかったんだと。他の人には逆立ちしても真似できない一打を見つけ出し、そういったファインプレイによって勝つ麻雀もあるんだと。

成岡さんはこんなの他の誰もアガれないだろって魔術的なアガリをしばしば見せます。そう、勝者のゲームとして麻雀を打つ人がいたのでした。

と、かつて「雀界の狂犬」と恐れられた福地先生も前書きからベタボメ。

全編、以下のような感じで進みます。

待ちは全員がわかっている

成岡プロの神眼と101の麻雀がどういうものであるかは、「成岡生涯最高の傑作譜」と題された局(43〜54ページ)に、よく表れていると思います。

簡単に言うと、「リャンメンを鳴いた相手のテンパイと待ち牌を察知し、受けながら攻めて、相手と同じテンパイにしてアガりきった」という局です。注目すべきなのは、成岡プロだけではなく、101に所属する卓上の全員が同じ認識(テンパイ有無とどこが待ちになっているか)を有しており、互いの理解を当然のものとして打牌をしていることです。

つまり、全員がルールと同卓者の打ち筋に精通していることで繰り広げられる濃密な駆け引きこそが、101の神髄ということなのでしょう。これは確かに、押川雲太朗作品が持つイズムにあふれた場だと言えます。また、偶然性の高いルールを採用し、選手の実力や雀風がバラバラなMリーグとは対極に位置しているとも言えます。

この局を振り返って、成岡プロは次のように述べています。

でもね、だから不確かなことは考えないって姿勢では越えられない壁があると思うんですよ。今は読み外れも多くて、とても壁を越えたとまでは言えないかもしれないけど、いつか壁をゆうゆうと飛び越えていきたい。

そのために、こういう「自分の読みを信じて、強いハートでそれに従う打ち方」に挑戦し続けていきたいんですよ。だからぼくは、読み外れで損することがいくらあっても、こりずに読みを入れて打ち続けます。

Mリーグ第6の団体になる道はなかったか?

離合集散を繰り返しているプロ麻雀業界では、たったひとりの選手が、所属する団体の命運を左右することは珍しくありません。具体的に言えば、Mリーガーの所属先として指定された5団体(プロ連盟、最高位戦、プロ協会、麻将連合、RMU)のうち、2018年のMリーグ創設時に現役の選手として存在感を示していたのは、麻将連合では小林剛プロだけでしたし、RMUでは多井隆晴プロだけでした。

成岡プロは、2012年に101の最高タイトルである名翔位(3回目)を獲得。2014年には「鉄人入れ替え戦」を制し、「麻雀の鉄人」の座をつかみ取ります。この「麻雀の鉄人」は、毎回、腕に自信のある著名人と各団体のトップに君臨する鉄人3人が対戦するという麻雀スリアロチャンネルの人気番組でした。第2期鉄人となった成岡プロは、2015年の挑戦者・藤田晋戦で優勝するなど活躍し、マイナー団体である101の中では、唯一、広く名を知られる選手となります。

しかし、2017年に、仕事との両立が難しいことを理由に鉄人を辞退してしまいます。成岡プロには、元々健康問題もありましたし、Twitterでしょっちゅう炎上を起こしていたことも関係あるのかもしれません。

「麻雀の鉄人」に選ばれていた麻雀プロの大半は、現在はMリーガーとして活躍しています。運命のボタンがひとつかけ違えられていれば、101がMリーガーの母体となる第6の団体に指定され、成岡プロがMリーガーとして活躍する未来もあったのかもしれません。

2.『その名は101』とは

本記事のもうひとつの主眼である、横山光輝先生の『その名は101』についても紹介しておきます。

1977年から1979年にかけて『月刊少年チャンピオン』に連載された『その名は101』は、名作『バビル2世』(1971〜1973連載)の続編であり、「101(ワンゼロワン)」とは、CIAがつけた主人公・バビル2世(山野浩一)のコードネームです。もっとも、『バビル2世』の象徴だった三つのしもべはほとんど活躍しませんし、真の主人公だった宿敵ヨミ様も最後の方にしか出てきません。101が、輸血によって彼の力を受け継いだCIAのエージェントらと戦う、ありがちな超能力バトルマンガという感じです。

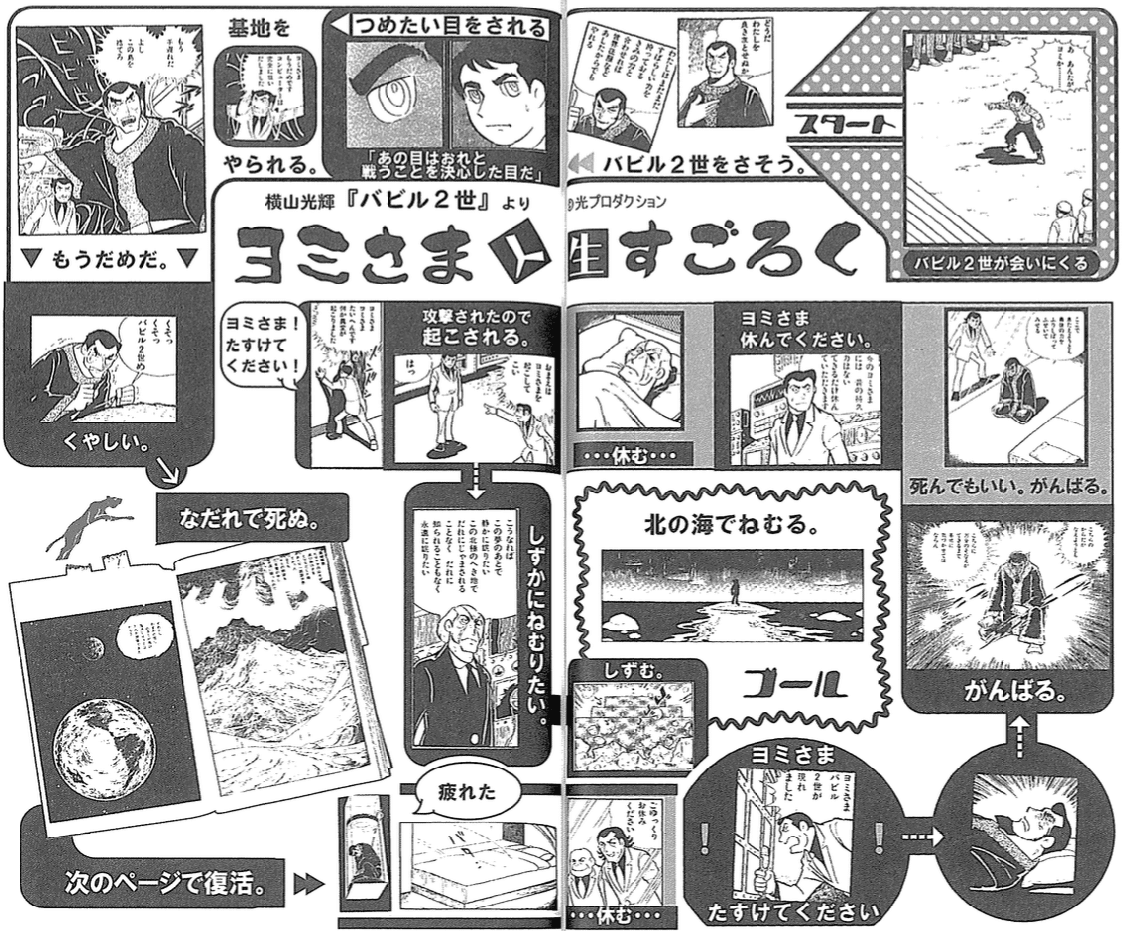

なお、名作のほまれ高い『バビル2世』も、以下の「ヨミさま人生すごろく」を見ていると、何か繰り返しが多くて冗長なんじゃないかって気がしてきますね。世界征服って大変だな。

気を取り直して、『その名は101』の特徴をまとめると

使い捨てヒロイン

充電バトル

となります。

使い捨てヒロイン

ヒロイン登場回は2話だけですが、どちらのヒロインも無残な最期を遂げます。

カタコトが魅力のインディアンの少女は、野ネズミの大群に食い荒らされて見るも無残な姿に。

OVA『ジャイアントロボ 地球が静止する日』ではヒロインに昇格した銀鈴(CV:島本須美)も、101のため組織を裏切って逃走するも、追っ手の銃弾に倒れます。

『バビル2世』の頃から、戦うたびに瀕死の重傷を負っていた(でもあっという間に回復)101には、ヒロインを守りきるのはどうやら荷が重かったようです。

充電バトル

充電バトルとは、前作『バビル2世』でのヨミ様との直接対決で編み出された戦法です。

この戦いのパターンは延々と繰り返されるので、さすがに後の巻になると退屈になってきます。

『ジョジョの奇妙な冒険』第3部の主人公・空条承太郎が、クソ暑いエジプトの砂漠でも学ランを着ているのは『バビル2世』のオマージュだというのは有名な話ですが

荒木飛呂彦先生も、『バビル2世』に比べて、101のこのバトルシーン(というより従来の超能力マンガ全般か)が単調だと感じたため、三つのしもべをバビル2世の能力の具現化とみなして、スタンドバトルを発展させたのかもしれません。

『バビル2世 ザ・リターナー』をご存知ない?

『バビル2世』とその続編である『その名は101』には、別作者(野口賢)によるさらなる続編『バビル2世 ザ・リターナー』(2010〜2017)全17巻があります。

この作品は、前作から40年後を舞台に、あいかわらずバビル2世を狙うアメリカや、アメリカと手を組んだ異星人と主人公が戦うというストーリーでした。トキみたいなヨミ様が出てきたり、あの救いのない『マーズ』のマーズも参加するなど、横山光輝オールスターズと化しますが、収拾がつかなくなって、俺たたエンドで幕を閉じています。はっきり言って、別に面白くはありません。

3.101の子ら

形象と継承

『その名は101』は、超能力者101と、輸血によりその能力を受け継いだ、いわば101の子らの戦いの物語でした。

歴史を振り返れば、1990年代にマンガ入門書として一世を風靡した『サルでも描けるまんが教室』では、「1960年代に隆盛を誇った忍者マンガが、1980年代にはエスパーマンガに進化した」という説が唱えられていました。そして、恐竜が絶滅の危機に瀕して鳥類に進化を遂げたように、エスパーマンガがさらに進化したのが、現在巷にあふれる能力バトルマンガ(スタンドが登場するジョジョ第3部は1989年連載開始)です。

つまり、こういうことですね。

このように、忍者マンガをルーツとする『その名は101』をはじめとした超能力マンガを発展させ、細分化した能力をキャラごとに固有化させることでスタンドとして開花させた『ジョジョの奇妙な冒険』とそれに続くあまたの能力バトルマンガも、101の子らだと言えます。

東風荘がつき、天鳳がこねし天下餅

それでは、麻雀プロ団体である101の子らはどこにいるのでしょうか?

101の大きな特色は、完全順位制にあります。

そして、世の中には、素点には目もくれず、順位取り(というかラス回避)に血道を上げるクソゲーオンライン麻雀ゲームが存在します。

そう、われらの天鳳ですね。

実際、『神眼の麻雀』にも次のように書かれていました。

天鳳

ネット麻雀のひとつ。ラスがすべてのマイナスを背負うシステムで、イチマルイチと似ている。麻雀廃人が集う。

2013年にはこのように書いていましたが、ご存知のように、その後、ネトマの天下は、天鳳から雀魂へと明け渡されました。ちん……、天下無双にゃ!

ただ、いずれにせよ、Mリーグなどのトップの比重が大きいルールにくらべると、天鳳も雀魂も、素点よりも順位点がはるかに大きく、ラスの比重が大きい101に近いルールを採用しています。

マンガの世界では、101の子らである能力バトルマンガは、今や爛熟のときを迎えています。

そして、麻雀の世界でも、101の子らは、ネットの中で今もなお脈々と息づいているのです。