『レジャー白書』から見る麻雀の歴史③(1990年代後半)

3.世界を変えたギャル雀(1990年代後半)

1995年のウマ娘

1990年代には、さまざまなレジャーで女性ファンが増加していました。

そうしたレジャーには、前回の記事で紹介したゲームセンターのように、従来の男性ファンだけではやっていけず、ファン層の拡大を迫られたものもありました。また、1986年に施行された男女雇用機会均等法によって女性の社会進出が進んだことで、経済力を増した女性ファンを積極的に取り込もうとしたレジャーもありました。

ゲームセンター

午前0時以降の営業を禁じた1985年施行の新風営法によって低迷したゲームセンターは、1990年代に男性中心の盛り場レジャーから脱することで復活を遂げました。

ゲームセンターの売上げは、風営適正化法が施行された直後の昭和60年(1985)からは低迷していたが、施行後の混乱が落ち着いた昭和63年(1988)頃から増加傾向に転じ、近年は著しく伸びている。(中略)これは、女性やカップルの増加により利用者層が拡大したことと、クレーンゲーム・ブームが影響している。

パチンコ

「娯楽の王様」パチンコは、1990年代には市場規模が30兆円に達する一方、80年代にくらべると徐々にファンを減らしはじめており、女性ファン獲得に舵を切っていました。

銀座に初めてオープンしたパチンコ店「ラーガ・ギンザ」は、女性向けの景品を充実させ、今までパチンコ経験のなかった女性を取り込んだ。女性客の比率は、他店より突出して高く4割を占め、換金率は通常よりやや低くなっている。この成功によって、女性客を集客するための店づくりをする店舗が増加している。

最近のパチンコホールはレジャー施設として”高度化”しており、女性ファンが増え、カップルが専用シートで楽しむ姿も見られる。

中央競馬

中央競馬も1990年代は女性ファンの増加がめざましく、参加人口のピーク(1540万人)となった1995年には、「増加要因はすべて女性ファン」とまで言われていました。今から30年前には、リアルウマ娘たちが競馬場に押し寄せていたわけです。

中央競馬は、武豊を中心とする若手騎手の人気、名馬オグリキャップの活躍と引退、レジャー性豊かで超近代的な中山競馬場がオープンしたことなどが重なって、大ブームになった。競馬は、若者や女性ファンの新規開拓に成功してファン層が拡大し、入場者数が急増している。もっとも、若い女性の1レース当たり掛け金は少なく、競馬をギャンブルとしてでなく、ゲームとして楽しんでいるようだ。

平成7年(1995)に参加率を伸ばした「中央競馬」であるが、男女別でみると増加要因はすべて女性ファンである。女性ファンは9年前の3倍以上の水準となり、依然増加傾向にある。

ギャル雀の時代

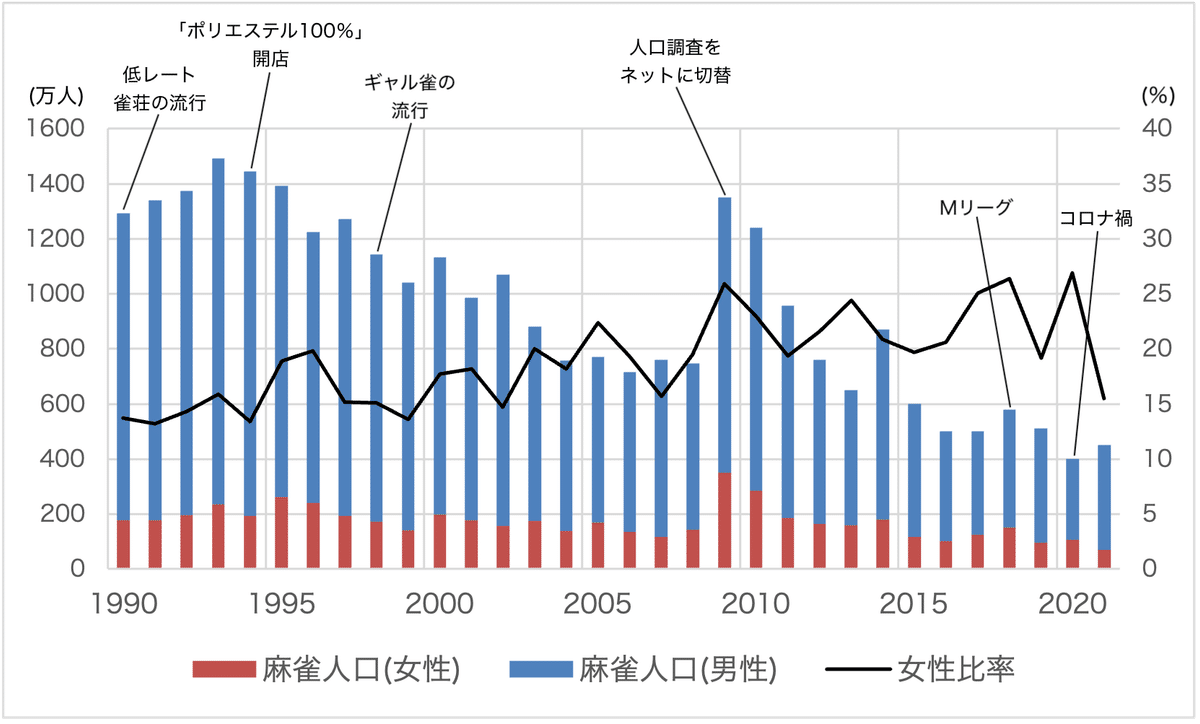

麻雀に目を向けると、男性中心には変わりありませんが、他のレジャーと同様に、1990年代後半にファン層拡大の動きがありました。女性メンバーを多数そろえた低レート雀荘である「ギャル雀」の流行です。

伝説の「ポリエステル100%」

下に貼った銀玉親方・山崎一夫氏の記事は、高田馬場にあったギャル雀の元祖である「ポリエステル100%」(1994〜2003年頃営業)の盛況を伝えています。

日本初のギャル雀、西原理恵子さんによればキャバ雀で一発当てた河本智彦さんの、バブル全開ダハハぶりを紹介します。

もちろん、芸能プロダクションやIT企業などで成功した起業家には及ばないかもしれませんが、普通の麻雀ファンから見れば羨ましい限りの大成功でした。

河本さんの雀荘「ポリエステル100%」は、裏通りにあるにもかかわらず、朝の開店前からお客さんが行列していたんです。

「ポリエステル100%」の成功を受けて、当の山崎氏本人が、追随店である雀荘「たぬ 高田馬場店」を1996年12月に開業しています(2020年に閉店)。おおむね、この辺りから似たような店がどんどん増えていったと見ていいでしょう。

しかし、ギャル雀の流行は、ゲームセンターのような業界全体の活性化にはつながりませんでした。

と2014年には書いていましたが、最近では、けっこう活性化につながったんじゃないかという考えに変わりました。

ギャル雀からMリーグへ

下に貼った近代麻雀noteでは、「ポリエステル100%」の元メンバーが当時の体験談を語っており、以下のように結ばれています。

「若い女の子が雀荘にいて、一人で行っても一緒に遊べる」というフリー雀荘は、レートを問わず今は当たり前になっている。麻雀の世界を変えた一つのシンボルとして「ポリエステル100%」の名前は忘れないでいたい。そしていつか機会があれば、オーナーの河本さんのお話を聞いてみたい。

現在は「ギャル雀」とあえて銘打ってはいませんが、こういった形態の雀荘は広く普及しています。

また、1990年代後半のギャル雀の流行からまもなくして、各麻雀プロ団体で女流プロだけのタイトル戦が次々と生まれています。

2018年に初代Mリーガーに選ばれた5人の女流プロは、全員が上に挙げた4つのタイトルのいずれかを獲っていました。また、前述の近代麻雀noteの記事では、「ポリエステル100%」出身の女性Mリーガーもいることが語られています。

まとめると、以下の流れになります。

というわけで、麻雀界でも1990年代後半から女性メンバーや女流プロをフィーチャーすることでファン層を拡大する動きがあり、ギャル雀の延長線上にMリーグもあると言えます。

「天才史観」は正しいか?

途方もない発想を持った人物が歴史を作ったという「天才史観」を取るなら、「ポリエステル100%」を始めた河本智彦さんその他が、現在の麻雀界の流れを作ったと見ることもできます。しかし、私はこうした天才史観はあまり信じてないんですよね。

福地誠先生も、以下のnoteでこうした見方をバッサリ切り捨てています。

昔、バビィという人が「名編集者は時代を動かすんだよ」と言ってて、前述の尾沢老人が『近代麻雀オリジナル』という雑誌の編集長だったころ、明るくポップに麻雀を扱ったことで、その後のギャル雀ブームを起こした話をしてました。

ぼくはそういうの信じてないんですよね。

時代を動かす人がいないとはいわないけど、そんなのは歴史上の偉人くらい。時代のニーズを先取りして感じ取った人が、時代を動かしたように見えるだけだと思ってます。

できることは、世の中のニーズを少し感じ取るだけ。メディアに社会を動かす力なんてありません。

この記事の前半で見たとおり、1990年代にはさまざまなレジャーでファン層を拡大しようという動きがあり、ギャル雀もそのひとつの表れだったと言えます。そして、女性の社会進出もあいまって女流プロが増えていったというのが実相に近いのかなと思います。