『アクロイド殺し』の麻雀シーン

この記事は、前回のnoteの「1.第1次麻雀ブーム(1920年代)」に含めて書いていた内容ですが、麻雀マンガとは別に関係ないな、と気づいたので記事を分けました。

欧米での麻雀ブーム

Wikipediaによれば、1920年に、アバクロンビー&フィッチ社によって麻雀牌が輸入されたことをきっかけに、アメリカで麻雀ブームが起こりました。

1920年代の合衆国で麻雀は全ての人種の間で流行しアメリカ式のルールや役が生まれ、多くの「マージャン・ナイト」が開かれた。人々は中国風の装飾が施された部屋に着飾って集まり、これに親しんだ。

そして、麻雀研究家・浅見了先生(故人)の以下のサイトによると、イギリスには、1923年に麻雀が伝来しています。

イギリスは、上海租界でアメリカと密接な関係にあり、上海とイギリスの往来も活発でした。麻雀の入門書である『Mahjong do's and don'ts』『How to play Mahjong』の刊行とともに、イギリスでも麻雀ブームが巻き起こり、1925、6年にはピークに達しました。

『アクロイド殺し』の麻雀シーン

そうした状況を反映して、世界的なミステリー作家であるアガサ・クリスティーの代表作『アクロイド殺し』(1926)にも、麻雀シーンが登場することになります。

麻雀の夕べ

麻雀シーンが出てくるのは、そのものズバリの「麻雀の夕べ(An Evening at Mah Jong)」という章です。アメリカでは「マージャン・ナイト」が人気ということでしたが、作品の舞台となったイギリスのお国柄なのか、ここでは「イブニング」でした。

クリスティー作品では、トランプのブリッジ(コントラクトブリッジ)もよく出てきますが、ブリッジに代わる新しい遊びとして、最近は麻雀が人気であることが章の冒頭で語られます。

ちなみに、このブリッジは、麻雀に先駆けて、IOC(国際オリンピック委員会)からマインドスポーツとして認定されています。

以前はよくブリッジをした——騒々しくおしゃべりをしながらの最低のブリッジだった。やがて麻雀の方がずっと平穏にできるということを発見した。

そして、いよいよ問題のシーンです。

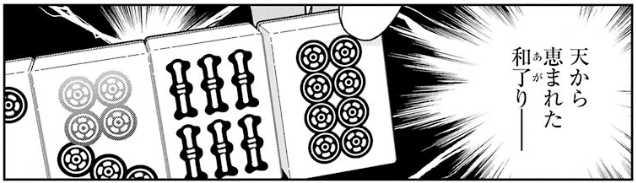

わたしは一瞬、口がきけなくなった。圧倒され、頭がくらくらしていたのだ。完璧な上がり——配牌のままで上がる天和(テンホー)という手があるということは本で読んでいたが、その手が自分にできようとは思ってもいなかった。

誇らしげな気持ちを抑えながら、わたしは手牌をテーブルにさらした。

「上海クラブでは天和と呼ばれているやつですよ。役満です!」

大佐の目は飛びださんばかりになった。

「これは驚いた。いやはや珍しいことだ。実際に見たのは、生まれて初めてだ!」

この『アクロイド殺し』は、「信頼できない語り手」の代表作としても有名ですが、ストーリーの面で、ここで「わたし」が天和をアガる意味はあるのかと言えば、あまりありません。

一応、役満をアガった興奮で余計なことを口にするという展開はありますが、読者に「そういえば、そんなことあったな」とちょっと前の出来事を思い出させる効果ぐらいしかありません。それよりも、「わたし」が役満をアガることで運を使い切ったってことなんでしょうかね。

新進気鋭の作家が、特に必然性もなく自信作に麻雀シーンを取り入れたことが、かえって当時の麻雀人気を表しているのかもしれません。

ドラマ版はどう描いたか?

ドラマ版の『名探偵ポワロ』の「第46話 アクロイド殺人事件」(2000)も見てみましたが、麻雀シーンはカットされていました😭 それだけでなく、原作のコミカルな雰囲気もなくなっていたのが残念でした。

一方、三谷幸喜脚本のテレビドラマ『黒井戸殺し』(2018)では、その辺はうまく再現されていました。それでもやはり、こちらのドラマでも麻雀シーンはカットされていました😭😭😭

見たかったなあ、大泉洋が天和アガるとこ。

『黒井戸殺し』は、配信ではFODがオススメです(というか他にありません)。

麻雀ブームの再来(ルネサンス)

『Mah Jongg: The Art of the Game』を著したアメリカの麻雀研究家であるアン・イスラエルさんと、2015年にメールを交わしたとき、最近のアメリカでの麻雀人気を指して、「麻雀ブームの再来(ルネサンス)を目の当たりにしている(experiencing a great renaissance)」と言われたことがありました。

アメリカでの麻雀人気は高まりつつあり、私のブログ「Mah Jongg and Me」には、毎日、麻雀を教えてほしいという新しい声が届いています。Mahjong Logic社のデータにある「アメリカの麻雀人口は300万人」という数字は、的を得ているのではないでしょうか。全国麻雀連盟(NMJL)のメンバーの多くはユダヤ人女性ですが、麻雀はアメリカで特定のグループにかぎらず幅広くプレイされており、今まさに麻雀ブームの再来を目の当たりにしている(experiencing a great renaissance)ように思います。

以前の麻雀ブームというのは、この1920年代の話でしょうから、およそ百年ぶりと考えると、「ルネサンス」と言いたくなる気持ちもわかります。

あれから7年経つので、そのうち各国の麻雀事情をまた調べてみたいと思っています。