『レジャー白書』から見る麻雀の歴史②(1980〜90年代前半)

2.レジャーの多様化(1980〜90年代前半)

盛り場レジャーの明暗

1980年代も半ばになると、バブル景気に沸く世間とは裏腹に、午前0時以降の営業や賞品を介した賭博を禁じた1985年施行の新風営法などによって、夜の街を彩った「盛り場レジャー」は冷え込みはじめました。

その格好の例となるのが、1978年に稼働した「スペースインベーダー」の大ヒットなどで、1980年代初頭には好調だったゲームセンターです。

盛り場レジャーとしての「ゲームセンター、ゲームコーナー」はテレビゲームのブームや新風営法による規制の影響もあって、参加率・回数とも減らしている。麻雀も同様である。

こうしてゲームセンターの市場規模は、1987年には新風営法施行前の2/3にまで縮小しましたが、数年後の1990年代初頭には復活を遂げています。

ゲームセンターの売上げは、風営適正化法が施行された直後の昭和60年(1985)からは低迷していたが、施行後の混乱が落ち着いた昭和63年(1988)頃から増加傾向に転じ、近年は著しく伸びている。(中略)これは、女性やカップルの増加により利用者層が拡大したことと、クレーンゲーム・ブームが影響している。

このように、ゲームセンターは、男性中心の盛り場レジャーから脱することで成功をおさめました。次回に紹介しますが、1990年代に女性客を増やすことで成功したレジャーには、ゲームセンターのほかに、パチンコや競馬がありました。

一方、麻雀は、技術革新や利用者層の拡大に成功することなく、40年間、右肩下がりの状況が続いています。

カラオケ行こ!

1984年にカラオケボックスが発明されたことをきっかけに、1980年代後半には、新しいレジャーとして、家庭外でのカラオケが全国的に流行するようになりました。

不況下にもかかわらず、カラオケ人口は確実に増加している。今までのヤング、女性層に加えて、中高年層の利用者も増え、利用人口の底辺は広がった。それにともない施設数、ルーム、売上高も増加した。

(中略)

平成4年(1992)は、特に都市部で中高年サラリーマンをターゲットにしたルーム型の施設が急増した。

当時の麻雀人口の多くを占めていたのは、同僚と会社帰りに麻雀を打つサラリーマン層でした。

そして、会社帰りや休日での多人数用のレジャーと考えたとき、カラオケは麻雀の上位互換だと思うんですよね。4人単位ではなく何人でもやることができ、半荘単位の時間に縛られることもありません。ややこしいルールを理解する必要もなく、女性も参加しやすく、途中抜けも容易です。

1990年代に入って、これまでは麻雀を打っていたサラリーマンの中にも、カラオケに切り替える人がけっこういたのではないでしょうか。

子供の世界から全年代へ

1980年代には、盛り場だけでなく家庭でも、新しいレジャーの台頭によって大きな転換点を迎えていました。1983年の任天堂ファミリーコンピュータの発売を大きな契機とする家庭用ゲームの普及です。

囲碁、将棋、トランプなどの旧来からあるゲームは、(昭和)50年代後半(1980年代前半)に比べ(昭和)60年代(1980年代後半)に入って参加率が低下してきている。

一方、家庭でのテレビゲームは依然として参加率・回数とも拡大。子供の世界のレジャーが、若者の世界に拡がっている。

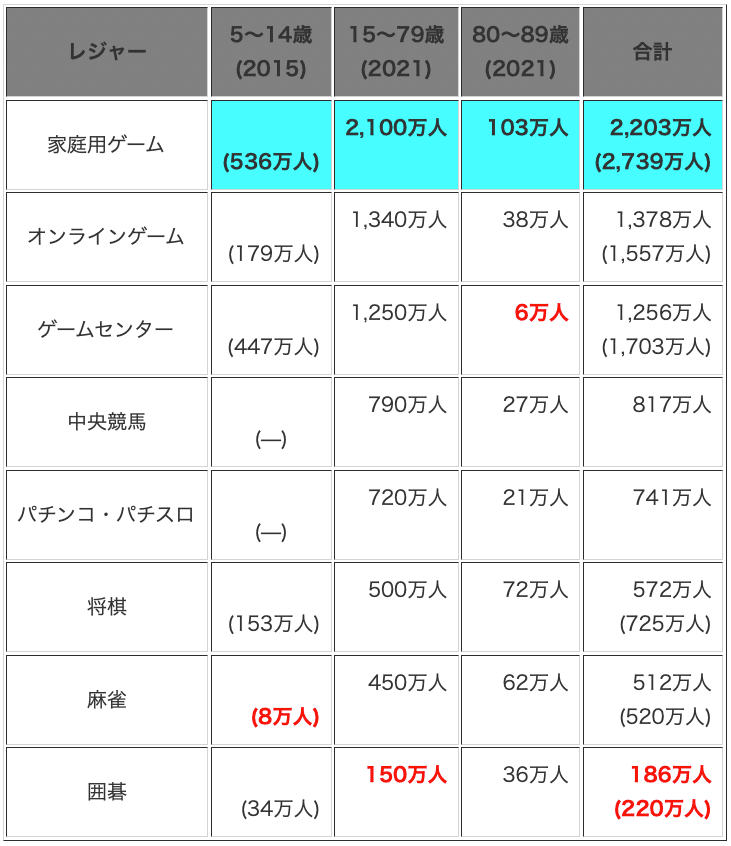

家庭用ゲームは、現在では「若者の世界」どころではなく、後期高齢者である80代の間でも主要なレジャーとなっています。40年前には子供のおもちゃとされていたことを思えば、隔世の感があります。デジタルゲームの発達によって、旧来のアナログゲームは、家庭内レジャーにおける主役の座を奪われることになりました。

さて、麻雀の歴史においては、「第一次麻雀ブーム」(1930年前後)、戦後まもなくのブーム(1950年前後)、「第二次麻雀ブーム」(1970年前後)と、20年周期で3度のブームが起きています。しかし、1990年前後に4度目のブームが起きることはありませんでした。

上に貼った福地誠先生の説では、技術革新こそがブームを生み出すのであり、第二次麻雀ブームも、大量生産によって麻雀牌が安価になったことや全自動卓が普及したことが原因だとされています。しかし、1980年代の麻雀ゲームの発達が起こしたのは「1人麻雀革命」だったため、従来の生身の人間が卓を囲む形での麻雀ブームは起きなかったとしています。

確かに、1983年に発売されたファミコンソフト「麻雀」が、国内歴代9位の213万本を売り上げたと聞けば、リアル麻雀人口も相当ゲームに流れたのではないかという気がしますね。