三大麻雀小説を読んでみた

先月、作家の伊集院静さんが亡くなりました。そこで、その著作のひとつである麻雀小説『ピンの一』を読んでみようと思ったのですが、下に貼った福地誠先生のnoteを読んでいたこともあり、著名な麻雀小説を読み比べてみようと思い立ちました。

読んだのは、以下の3作品になります。

阿佐田哲也『麻雀放浪記 青春編』(1969)

白川道『病葉流れて』(1998)

伊集院静『ピンの一』(1998)

麻雀小説はこれまで阿佐田哲也の「麻雀放浪記」、白川道の「病葉流れて」くらいしかなかった。

上記は麻雀小説を書こうとしている福地先生の知り合いの言葉ですが、この記事を通して、麻雀小説の具体的なタイトルはこの2作しか出てきません。福地先生から見ても、読めるのはこの2作くらいで残りは有象無象だと。『ピンの一』についても一応言及されていましたが、以下のような扱いでした😣

ちょい前に伊集院静さんが書いたやつもあったけど、それは全然売れず話題にもなんなかったな。

『麻雀放浪記』と『病葉流れて』はそれぞれ映画化もされたビッグタイトルですが、『ピンの一』は知名度の点でかなり劣っています。なので、三大というよりは2.5大麻雀小説くらいになりますが、粛々と読み比べていきたいと思います。

【注意】この記事には、各作品についてのネタバレがあります。

三大麻雀小説とその時代

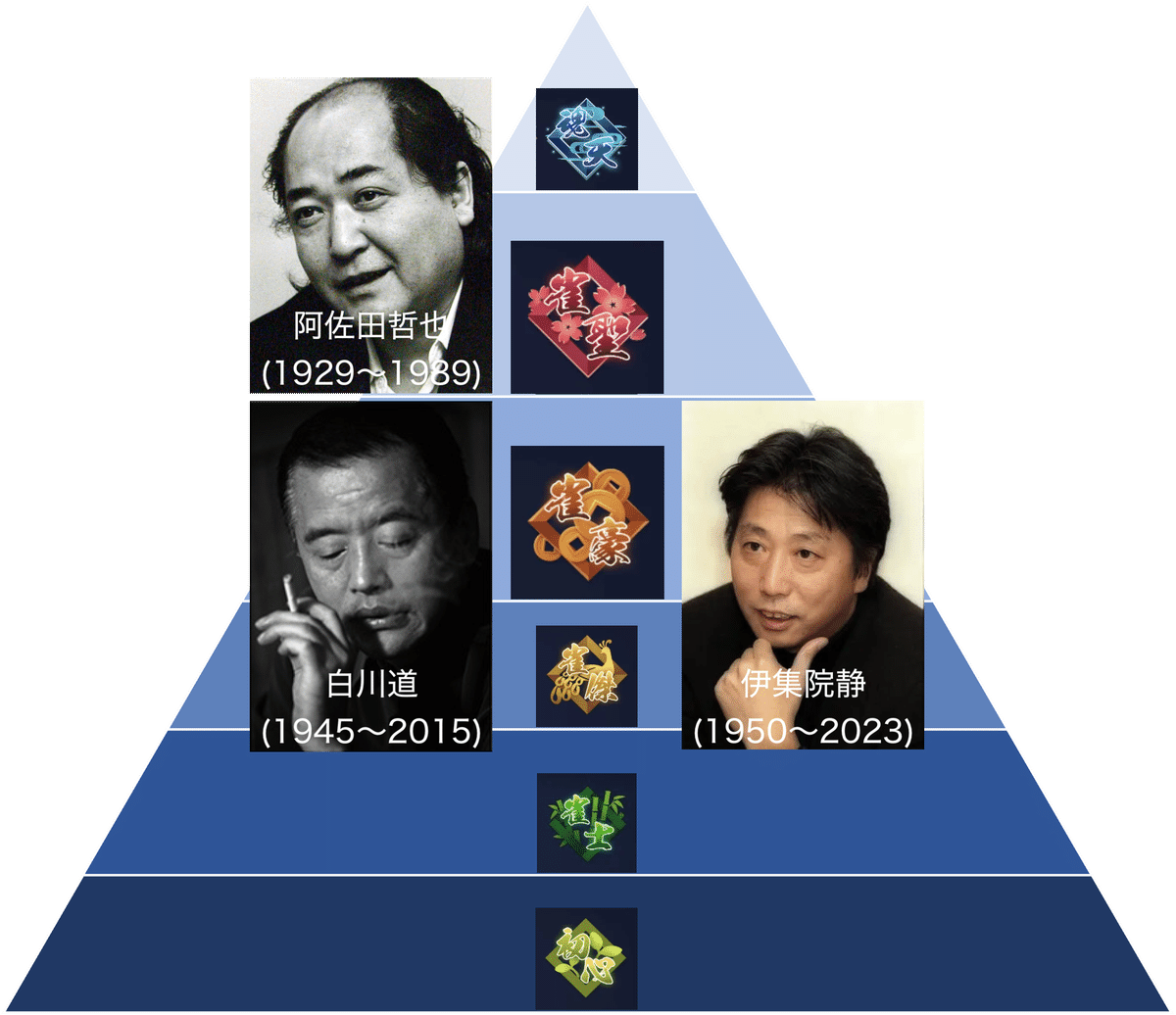

3作品のデータを簡単にまとめると以下になります。

『麻雀放浪記』と『病葉流れて』は、どちらも自伝的作品であり、作者の青年期を振り返る形で書かれています。一方、『ピンの一』は執筆当時が舞台であり、作者自身とはやや毛色の異なる青年が主人公になっています。

文豪にして雀豪!!

この3人の作家は、麻雀小説にかぎらず、文壇というか一般小説の分野でも高い評価を受けていました。すぐれた文学者であり、「文豪」と言っていいでしょう。

そして、「雀豪」というと最近ではすっかり雀魂の一段位という印象が強くなってしまいましたが、元々は「麻雀が強い人」という意味でした。著名人の紹介などで、「雀豪としても名高い」といった使われ方をしていました。

この3人は、たまたま麻雀を小説の題材に選んだというわけではなく、元々麻雀への造詣の深さで知られていました。阿佐田哲也は言わずと知れた「麻雀新選組」を結成するなど1970年代の第二次麻雀ブームの立役者でしたし、白川道は高レート麻雀で鳴らし麻雀最強戦でも独特の手筋で注目を集め、伊集院静は麻雀プロと親交が深く前原雄大プロの「雄大」という雀ネームの名付け親になったくらいでした。

つまり、この3人は全員が「文豪にして雀豪」だったわけです。と思ったら、阿佐田哲也は「雀聖」ということになっていました。そうなると、こうですね。

どんな時代を描いていたか?

それでは、この3作品はどんな時代を舞台にしていたのでしょうか。

上に貼った記事で、ハッタリのきく時代を舞台にすることで、麻雀マンガの面白さにブーストをかけることができるのではないかと書きましたが、麻雀小説にもそれは当てはまります。

『麻雀放浪記』と『病葉流れて』は、日本が一旦ゼロになった戦後や激しさを増す学生運動という激動の時代を舞台とした青春小説でした。また、当時は麻雀ブーム真っ只中であり、猫も杓子も麻雀を打っていた時代でした。つまり、麻雀を通して時代を描くことが可能だったんですね。小説としての完成度ももちろんですが、そこのところがこの2作が現在も古典として残っている理由だと思います。一方、それは、麻雀が下火になっていた時代を舞台とする『ピンの一』にとっては不利なところでもありました。

闘牌のレベルについて

麻雀小説と言うからには、麻雀シーンを具体的に描写する「闘牌」も重要になります。そこで、闘牌のレベルを以下のように定義しました。

ここで言う「一人麻雀」とは、一人で麻雀の練習をしているとかではなく、四人で打っていても主人公の手牌だけに焦点が当てられている闘牌を指します。

わたしは一瞬、口がきけなくなった。圧倒され、頭がくらくらしていたのだ。完璧な上がり——配牌のままで上がる天和という手があるということは本で読んでいたが、その手が自分にできようとは思ってもいなかった。

誇らしげな気持ちを抑えながら、わたしは手牌をテーブルにさらした。

「上海クラブでは天和と呼ばれているやつですよ。役満です!」

たとえば、アガサ・クリスティーの『アクロイド殺し』(1926)の闘牌は、具体的な牌姿はありませんが、レベル1の「一人麻雀(手牌のみ)」ということになります。まあ、天和なので、そりゃ他家の捨て牌は出てこないわけですが。

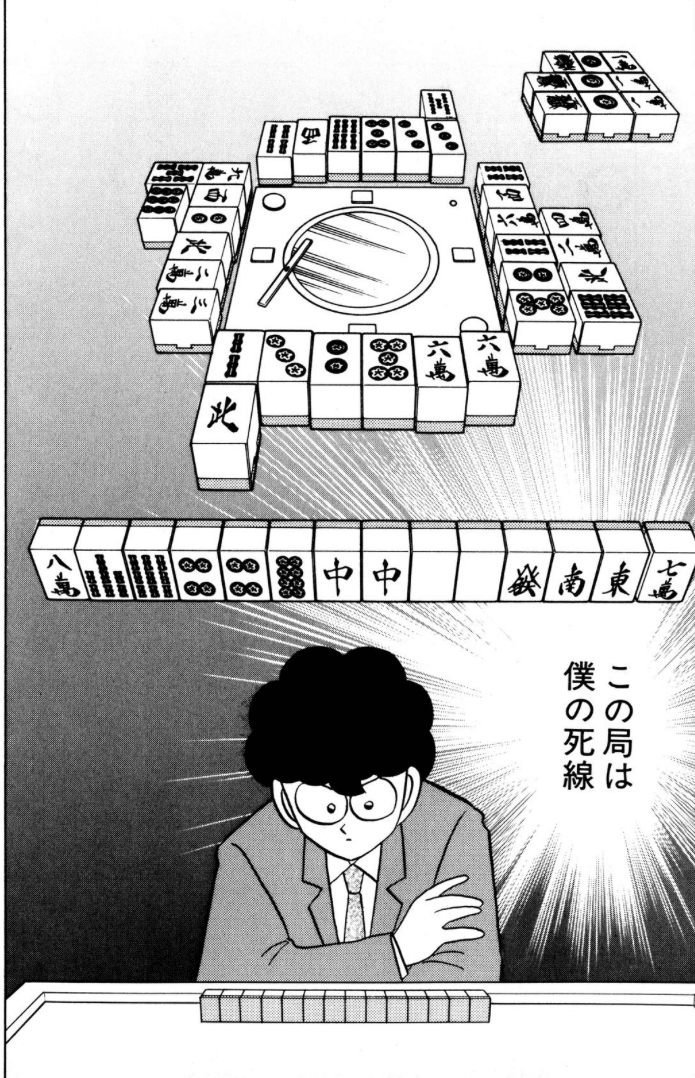

小説に比べてレベルの高い闘牌が可能な麻雀マンガでも、主人公とライバルのアガリ競争に終始する「二人麻雀」(レベル3)の闘牌にとどまっている作品が多いと思います。

余談ですが、こういうのはレベチすぎて、小説ではちょっと考えられないですね。別ページに全体牌図をつける手もありますが、リーダビリティという観点から現実的ではないと思います。

それでは、各々の小説を見ていきましょう。

『麻雀放浪記』(1969)

麻雀小説の金字塔である『麻雀放浪記』は、1960年代末から1970年代初頭にかけて、青春編から番外編までの4部作が出版されました。さらに、後年の『新麻雀放浪記 申年生まれのフレンズ』(1981)を加えて、全5作のシリーズとなります。そのほか、スピンオフで『ドサ健ばくち地獄』(1984)というのもありますね。ここでは1作目の青春編だけを扱います。

『麻雀放浪記』は、『週刊少年マガジン』で連載されていた『哲也 〜雀聖と呼ばれた男〜』全41巻(1997〜2005)を筆頭に、何度もマンガ化されています。現在も、原作小説が連載されていた『週刊大衆』で、風雲編(2作目)のマンガ版が連載されています。私は、マンガ化作品の中では、サムネ画像にも使用した井上孝重作画の『麻雀放浪記Classic』全5巻(1994〜1997)が好きですが、電子書籍化されてないんだよな。1984年に真田広之主演で映画化もされています。2019年にも斎藤工主演で映画化されていますが、あれは別物すぎるような。

話はまあみんな知ってるよね

終戦後まもなくを舞台に、アクの強い面々にもまれながらイカサマ麻雀でしのいでゆく主人公・坊や哲の姿を描いた『麻雀放浪記』は、Wikipediaからあらすじを引用すると

チンチロ部落での「ドサ健」との出会いをきっかけに賭博の世界に足を踏み入れた「坊や哲」は「ママ」や「出目徳」らによって麻雀に深くのめりこんでいく。そして、「ドサ健」、「出目徳」、「女衒の達」らとの果てしない青天井麻雀は意外な結末を迎える。

改めて読み返してみると、ライバルとの出会いに年上の女性との恋、師匠との別れなど、確かに青春小説の要素はひととおり入ってますね。よくできてるわ。

あと、半世紀も前の小説と甘く見ていたら、心に刺さるセリフの数々に圧倒されたりもします。

「博打はやっぱり麻雀さ。麻雀に限る」ドサ健はいった。「麻雀は運じゃない。腕だ。それに複雑だから遊びとしたって面白えだろ。サイコロやバッタはもうだめだ。これからは麻雀がはやる。今に日本じゅうの馬鹿がやりだすにちがいねえ」

ドサ健、お前……、はっきり言いすぎだろ!😡

ツキではなく仕込みの技の勝負

『麻雀放浪記』における闘牌は、たとえば、以下のようなものです。

ピンズの混一模様の親(下家)にベタオリしているところに、南家が⑨筒を切ってリーチ。打ち手のドサ健は安全牌に窮します。

それでも結局、打牌は⑨筒しかなかった。親がすかさず⑦⑧筒で喰い、北を捨ててきた。

リーチが2索を捨て、西家の海苔屋も安全牌を捨てた。健が次にツモった牌は、又⑨筒だった。

(――ああ、この回はピンチだな)

健にはそれがよくわかる。わかるというだけでどうにもならない。⑨筒を、今度は安全牌と思って捨てたわけではないが、捨てざるを得なかった。

親がラストチャンスの⑨筒単騎だった。

払った点数も大きい。しかしそれ以上に大きいのは、北単騎でテンパイの所を⑨筒喰いの⑨筒裸単騎という小技巧を使われ、しかもまんまと成功させてしまったことにある。

一応、三人目も捨て牌の形で参加しますが、手牌が出てくるのは親とドサ健だけなので、これは「二人麻雀」(レベル3)と言っていいでしょう。

ただ、こういった通常の闘牌は例外的であり、『麻雀放浪記』におけるほとんどの闘牌はイカサマ技の応酬です。チュートリアル的にさまざまなイカサマ技が紹介されていき、最後は、大技が乱れ飛ぶ一大イカサマバトルになります。そこで、「イカサマ技のデパート」たるラスボス・出目徳が、坊や哲やドサ健らの前に立ちはだかるわけです。

イカサマ主体であるため、積み込み技の図解なんかがつくところが独特ですが、基本的にはそのとき競っている二人の勝負として描かれているため、やはりこれも「二人麻雀」(レベル3)ということになります。

『病葉流れて』(1998)

タイトルの「病葉」という単語からして、すでにおどろおどろしい。最近では『鬼滅の刃』のキャラ名にも使われているそうですが、私の世代だと『サルまん』が紹介していた忍法「病葉の法」を真っ先に思い出します。

『病葉流れて』は、白川道の自伝的作品として7作品シリーズ化しており、作者の死で中断しなければさらに続いていたはずです。ここでは1作目だけを扱います。

有名作品だけあって、『近代麻雀』誌上で2000年(単行本なし)と2011年に、異なるマンガ家によって二度マンガ化されています。2008年には、村上淳(といっても俳優の方)主演で映画化もされました。

ギャンブル! 女! 人生論!

その『病葉流れて』の冒頭がこれ。

かつて新芽だったことがある。

かつて新葉だったことがある。

(中略)

そして自覚した。

病葉……。

そのときから時間の水脈に身を任せた。

どう流れゆこうと、しょせん、病葉は朽ちるだけだから。

上京して大学に入学した主人公・梨田が、麻雀をおぼえて身を持ち崩すストーリーであることが冒頭から強く示唆されます。

学生運動が激しい時代ではあったものの、梨田はそれを横目で見ながら、大学よりも雀荘で多くの時間を過ごします。麻雀の師匠となる先輩らと人生論やバクチ論を交わし、女性と恋に落ち、分不相応な高レート麻雀にも手を出すうち、やがて通常のコースから外れていくことになります。

『麻雀放浪記』では、坊や哲は生きる手段としてギャンブルにのめり込んでいましたが、『病葉流れて』では、梨田は大学生という身分もあり、あくまで頽廃的な遊びとしてギャンブルに耽溺しています。こういったところにも、戦後まもなくと高度経済成長時代という2つの時代の違いが表れています。

北海道からさらにその先へ

『病葉流れて』の闘牌は、現在主流のリーチ麻雀だけでなく、トップ者が一定の点数を超えたら即ゲーム終了となるブー麻雀が出てきたり、一発役が当時は目新しかったりと、随所に1960年代という時代を感じさせるものとなっています。

そして、終盤の戦いは、何と、五人麻雀になります。卓外の一人(下図のE)が、一局ごとに(卓内のメンバーには告げずに)誰がアガるかを賭けるもので、五稜郭からの連想で「北海道」と呼ばれます。阿佐田哲也作品でもわりと見かけるルールですが、ここまでゲーム展開にからんで、きっちり描写されるのを見るのは初めてでした。さらに、最終盤には、卓外の参加者がもう一人増える六人麻雀になっていました。

Eが誰に賭けるかで、アガリや振り込みの点数が2倍になるため、勝負のスリルが増すことになります。しかし、その一方、ゲーム展開が複雑になり、卓内のみで勝負している感覚がぼやけるデメリットもありました。そのため、マンガ版では削除され、通常どおりの四人の勝負となっています🙂

北海道という変則があっても、闘牌のレベル的には、おおむねレベル3の二人麻雀なんですが、最終戦は三人麻雀(レベル5)・四人麻雀(レベル6)となる局面も出てきます。しかし、闘牌が複雑さを増すと、「わかりにくいからマンガにして😵💫」と思う箇所もいくつかありました。

あと、最終戦は、最初はイカサマなしの平打ちなんですが、途中から主人公はライバルのイカサマに翻弄されることになります。最初からイカサマ勝負の『麻雀放浪記』と比べるとどうにも中途半端であり、その上、最終的にライバルはイカサマ技で自滅するため、あんまりカタルシスを感じられないんですよね。阿佐田哲也の「東一局五十二本場」を思い出しました。

2011年のマンガ版では須田良規プロが闘牌原作を手がけており、原作にあった闘牌はほぼ採用されておらず、どいーん(土井泰昭)系というかパズルっぽい現代的な闘牌に差し替えられています。しかし、人生論やバクチ論といった内省的な話が多く、キャラもあまり動かないので、マンガには向かなかったという印象です。

『ピンの一』(1998)

伊集院静の作品の中ではかなりマイナーな『ピンの一』は、最初に出たハードカバーも後に出た文庫本も絶版になって久しいです。

『近代麻雀』誌上で、2000年ごろにマンガ化されていましたが、単行本は出ていません。なお、『病葉流れて』の最初のマンガ化もちょうどこのころでした。当時は、『近代麻雀』『近代麻雀オリジナル』『近代麻雀ゴールド』の3誌が存在していたので、麻雀マンガの原作になるような小説が求められていたのでしょう。

師匠との人情あふれる旅打ち

『ピンの一』(1998)は、ギャンブルで身を立てている主人公・ピンが、老いた師匠と旅打ちし、日本各地のバクチ打ちとふれあう人情噺がストーリーの主軸になっています。ちなみに、この構図は、作者と阿佐田哲也の交流を描いた『いねむり先生』(2011)と同じです。1987年ごろに、ふたりは麻雀や競輪の旅打ちをしていますが、そのときの様子を『いねむり先生』よりもフィクションに寄せて描いたものなのかなという想像が働きます。

「じゃ何をしてる人間が役に立ってるんですか?」

「さあ、そりゃわからない。わかってることは、どんなふうに生きてもお迎えだけはちゃんとやって来るってことだ」

私は、伊集院作品はほとんど読んでこなかったのですが、こういった師匠とのやりとりも今読むとしみじみしてしまいますね。

ただ、スポーツ新聞に連載していたこともあり、麻雀・競輪・競艇・競馬・将棋と多くのギャンブルが登場しバラエティ豊かですが、話自体はとっ散らかっていた印象です。1996年の有馬記念をサクラローレルが獲ったとか時事ネタが多いので、連載で読むにはいいけれど、後から読むにはネタが風化していてキツいタイプの小説でした。

競輪は深い

『病葉流れて』と『ピンの一』は、麻雀以外のギャンブルでは、競輪に最も多くのページを割いています。一方、日本で最初の競輪は1948年の小倉競輪なので、戦後まもなくを舞台とした『麻雀放浪記 青春編』には出てきません(2作目からは出てきます)。

バクチなら手本引きが、公営ギャンブルなら競輪が深いというのは阿佐田哲也以来ずっと言われていることで、運の要素が少なく、札やワッパを通して人の思惑を読み解くことが主眼となるギャンブルだからでしょう。『病葉流れて』と『ピンの一』でも、競輪のウンチクが散々語られています。

『ピンの一』では、競輪をはじめとする他のギャンブルの割を食って、麻雀シーンは少なめです。ほとんどが地の文の描写だけで淡白に進み、牌活字が使われているところでは二人麻雀(レベル3)や三人麻雀(レベル5)になります。これが『いねむり先生』になるとさらに淡白になり、牌活字も出てきません。

そのうちの重要な勝負として、小説の序盤と終盤の2回、主人公は政財界の黒幕っぽい鷲巣様みたいなジイさんと麻雀を打つことになります。

序盤のシーンのオーラスで、前局からの槓子を引く流れに乗って、主人公は当たり牌を見逃しまくり、4枚目の⑨筒でメンチン純チャン二盃口をツモアガります。また、終盤のシーンのオーラスでは、ラス牌を引く流れに乗って、主人公はやはり4枚目の一万でフリテンの九蓮宝燈をツモアガります。

こんなふうにバリバリの流れ論闘牌なので、あまり見るべきところはありませんでした。天運とか地運とかもう聞き飽きたよ😮💨

三作品を読み比べて

どれが一番面白かったか?

3作品の中でどれが一番面白かったかと言えば、圧倒的に『麻雀放浪記』に軍配が上がります。

私も、学生時代に授業をサボって麻雀を打ったりしたことはあるんですが、当時からただの逃避だとわかっていたので、「博打に打ち込む濃密な時間は人間を大人にする」とかいう『病葉流れて』の選民意識やナルシシズムにはちょっと乗れませんでした。くだらねーこと言ってないで、永田は親に借金返せよ。

もっとも、『麻雀放浪記』にもバクチ打ちの身勝手さは散々描かれています。『病葉流れて』とどこが違うかといえば、彼らが必死に虚勢を張る姿に共感をおぼえるからでしょうか。単に好みの問題なのかもしれません。

『ピンの一』は、余分な登場人物が多すぎるので、主人公と師匠の関係によりフォーカスした方がいいのでは…というのが『いねむり先生』なんだろうな。あと、麻雀小説としては、黒幕との再戦が唐突なので、もっとそこに至るストーリーがあった方がいいと思いました。

イカサマ技は古くならない

闘牌のレベルについて言うと、麻雀は四人でやるものなので、アガリをめざす以外のアクションもあるのではないかと「レベル4」を設けたのですが、この3作品ではほとんど見当たりませんでした。

アシストや差し込みというのは、ライバル以外を助ける行為なので、いきおい三人麻雀・四人麻雀の局面になります。しかし、小説における闘牌シーンは、基本的に主人公とライバルのアガリ・振り込みが主の二人麻雀になるので、あまり出てこなかったのだと思います。「場の操作は邪道」とかそういうのもあるのかなとちょっと思いましたが、描写が複雑になるのが一番の原因かな。

この3作品は、いずれも当時の常識であった流れ論がベースになっています。また、昔は「序盤は字牌をなるべく絞る」だとか、現在とは打ち方が大きく異なっていました。そのため、昔の小説の闘牌には違和感をおぼえる部分が多いんですよね。しかし、この3作品のうちでは最も古い『麻雀放浪記』の闘牌が、最も違和感なく読めました。

それはなぜかというと、『麻雀放浪記』がイカサマ勝負だからです。流れ論やそれを元にした闘牌には合理性がないけど、イカサマ技には牌のメカニズムにのっとった合理性があるからなんですね。

あとね、私は何であれ技術というものを信奉しているので、真摯なイカサマ技の研鑽の方が、胡乱な精神論なんかよりはるかに信じられる気がするんですね。

『病葉流れて』『ピンの一』では、三人麻雀(レベル5)・四人麻雀(レベル6)となる闘牌シーンもあると書きました。しかし、三人分・四人分の手牌は出てきても、各々の手牌進行なんかはわからないので、麻雀勝負の深い綾を感じることはできませんでした。そうなると、やっぱり小説では二人麻雀(レベル3)が限界かなと。そこらへんが麻雀ファンとしては食い足りないところであり、そりゃ麻雀マンガに行っちゃうよなと実感できました。

最先端の麻雀小説はどうあるべきか?

ここまで見てきたように、麻雀小説は、小説という媒体ゆえの制限を抱えているので、レベルの高い闘牌で話を引っ張ることができません。通常の小説と同様にキャラや時代背景で魅せるしかないため、「今ならやっぱりVTuberだよ、こんもこー」というのが本記事の結論となります。

麻雀ブームが少女漫画にも到来? 「なかよし」2月号の付録は史上初となるキュートな“麻雀セット”

12月28日発売の「なかよし」(講談社)2月号に、同誌史上初の「麻雀セット」が付録として付いてくる。同誌で連載され、1月からテレビアニメも開始となる『ぽんのみち』 にちなんだ付録だ。

などと書いていましたが、「『なかよし』の付録にカード麻雀セットが付いた」という最近のニュースを見て、考えを改めました。もうね、おっさん相手にイカサマがどうとか言ってる場合じゃない。今は、バイニンをめざすピュアな女子小学生をターゲットにしたハートフルな麻雀小説が求められているわけですよ。

というわけで、急遽、対話型AI「ChatGPT」にピュアピュアな麻雀小説を書かせてみることにしました。

最初の出力で、「ユイは「三色同順」と「混一色」という複合手役を成立させ」という記述を見たときは、「複合しねーよ!」と頭がクラクラしましたが、どうにかそれっぽい内容を出力することに成功しました。

タイトル 「ひらりんの麻雀冒険」

第1章 ひらりんの初めての麻雀

小学校の5年生であるひらりんは、おばあちゃんから麻雀の面白さを聞いて興味を持ちました。彼女はおばあちゃんから麻雀のルールを教わり、友達のみおと一緒に初めての麻雀ゲームを始めました。

ひらりんが手にした牌は、赤ドラゴンという美しい牌で、彼女はそれを大切に扱いました。彼女とみおは、牌を並べ替え、役を考えながらゲームを進めました。ひらりんは「リーチ!」と叫び、みおもワクワクしながら牌を捨て、次第にゲームが熱くなっていきました。

第2章 魔法の役「一気通貫」

ひらりんとみおは、次第に麻雀の楽しさにハマり、学校が終わるたびに麻雀の練習をしました。ある日、ふたりは麻雀の中で特別な役を発見しました。それは「一気通貫」という魔法のような役で、連続する数字の牌を揃えることで得られるものでした。

ひらりんとみおは、一気通貫を狙い、何度も挑戦しました。そしてついに、ひらりんが一気通貫を達成し、みおも笑顔で祝福しました。この役を獲得する瞬間、ふたりの友情もさらに深まりました。

第3章 ひらりんの麻雀大会

ひらりんとみおは、麻雀の腕前を上げるために、地元の麻雀大会に参加することを決意しました。大会当日、ふたりは緊張しながらも、これまでの練習の成果を発揮しました。

ひらりんは赤ドラゴンを手に、みおは一気通貫の役を目指しました。大会の最後、ひらりんとみおはトップの成績を収め、友達や家族から祝福されました。彼女たちは麻雀を通じて多くのことを学び、友情とチームワークの大切さを実感しました。

つまんねー!

というのはおいといて、英語で生成してから和訳しているせいだと思いますが、英語での「中」の呼称である「赤ドラゴン」とか「魔法の役」とかはバカっぽくていいなと思いました。

今のところ、ChatGPTが出力する麻雀小説の闘牌のレベルは、牌姿のないレベル1の「一人麻雀(手牌のみ)」にとどまっています。それでも、「ChatGPTとか言ったな。奴が本格的な闘牌を書き始めたら、抜かれる日も近いかもしれねえぞ」と『天牌外伝』の黒沢さんみたいなセリフを吐きつつ、ChatGPT先生の『なかよし』連載が始まる日を楽しみに待ちたいと思います。