明治時代の小学校へタイムスリップすると、令和の小学生は大興奮

私は昭和後期の小学校を懐かしく思い出す世代ですが、さすがに明治時代の小学校についてはこれまで想像したこともありませんでした。

山梨県北杜市の「津金学校」では、明治初期に山の中に建てられた洋風の小学校が、当時の教室や教育資料をそのまま残す形で展示されています。

正直、そんなに期待もせずにふらりと見に行ったのですが、当時の教育現場がこんなにも工夫を凝らしていて、最先端の機材が揃っていたのかと感嘆しきりでした。

一緒にいった小学生の息子も、令和の小学校との比較が面白かったようで大興奮でした。

津金学校の概要

学制発布の翌年、明治6年に創立されたとのことで、最初期の小学校にあたります。廃校となったのは昭和60年なので、比較的最近(?)までは先生と生徒が集う教育の現場でした。

津金学校:明治に建てられた洋風の小学校。その校舎を忠実に復元し、昔なつかしい教室を体験できる博物館にしました (tsugane.jp)

外から見ただけででは分かりにくいですが、1階、2階のメインフロアに加えて、3階の屋根裏部分と、さらにその上に太鼓楼があります。

和洋折衷(せっちゅう)という4文字熟語を歴史の時間に習った記憶がありますが、この校舎もまさにそれ。外観は洋風に見えるけど、中は和風建築の技術を使って建てられています。

この校舎以外にも、大正時代と昭和時代に建てられた2つの校舎があり、それらの施設もレストラン、直売所、宿泊所等として活用されています。

オルガンの博物館みたい

校舎に入ると、いたるところに昔のオルガンが展示されています。

触って演奏することもできるというのが、また驚きです。

小学生の息子は、足踏み式のオルガンなんて見たことがありません。電源のスイッチが見当たらないので困っている様子。

私が小学生の時も、校舎にあったのは電子オルガンやエレクトーンでしたが、教室の片隅に足踏み式オルガンがあったような記憶があります。

これは、巨大なハーモニカみたいな仕組みです。ペダルを踏むことで内部が減圧され、さらに鍵盤を押すことでそこに空気が入り込んで音がなるのです。

試しに弾いてみましたが、一度ペダルを踏むだけで、結構長く音をならすことができて、本当によくできた構造だなあと思いました。

音も元気で力強く、全く古さを感じさせません。

さらに歴史を感じさせるオルガンもありました。

ヤマハがオルガンの製造を始めた初期の、最も古いオルガンです。

Manufactured by Yamaba とあるのですが、当時は「ヤマバ」という名前だったんですね。

茶色くすすけた鍵盤が、深く刻み込まれた老人の顔の皺のように、最長老という雰囲気を醸し出しています。

急な階段には注意

昔の建物って、こんなに階段が急だったんですね。

1階から2階に上がる階段も、かなり急勾配です。

でも、この階段は手すりがあるので、特に問題はありません。

問題は、それ以上の階段です。手すりがありません。

私は、かなり怖かったです。

なんか、見た目以上に怖いんですよね。

登るときも注意しましたが、下りるときはさらに恐々としながらゆっくり下りました。

昔の小学生は、こんな階段を平気で駆け下りていたのかなあ。そんな気がします。令和時代の私たちに比べて、明治時代の人たちは自然の中の生活で鍛えられているので、運動神経が抜群に良く、多少の怪我など平気という感じだったんでしょうね。

教育の風景

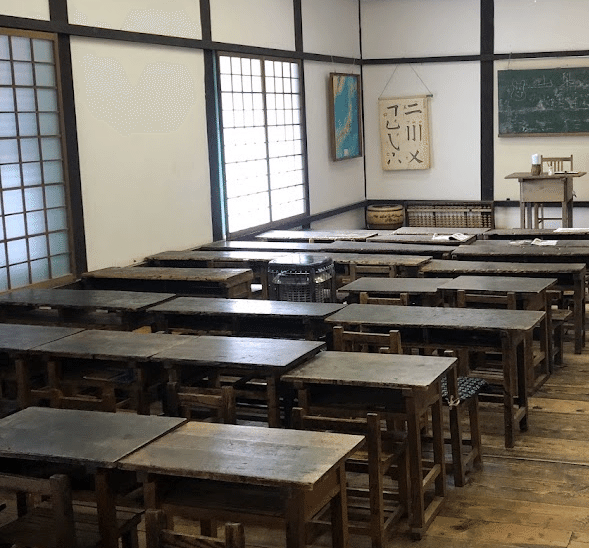

2階には、当時の教室の風景が残されています。

これまた、歴史の生き証人のような、傷だらけで趣きのある机と椅子が並んでいます。今の小学校の机よりも、かなり小ぶりですね。子ども達がここにぎゅうぎゅうに集められて、元気にうるさく騒いでいた姿が目に浮かびます。

教育用の小道具も、今は全く目にしないものばかりです。

コンピューターも、カラフルな図解本もなかった当時ですが、こういう模型を使って星座の位置や、天体の動きを学んでいたんですね。

すごく緻密に作られていて、工業技術の高さを感じます。

他にも、様々な「見慣れない」物が集められています。

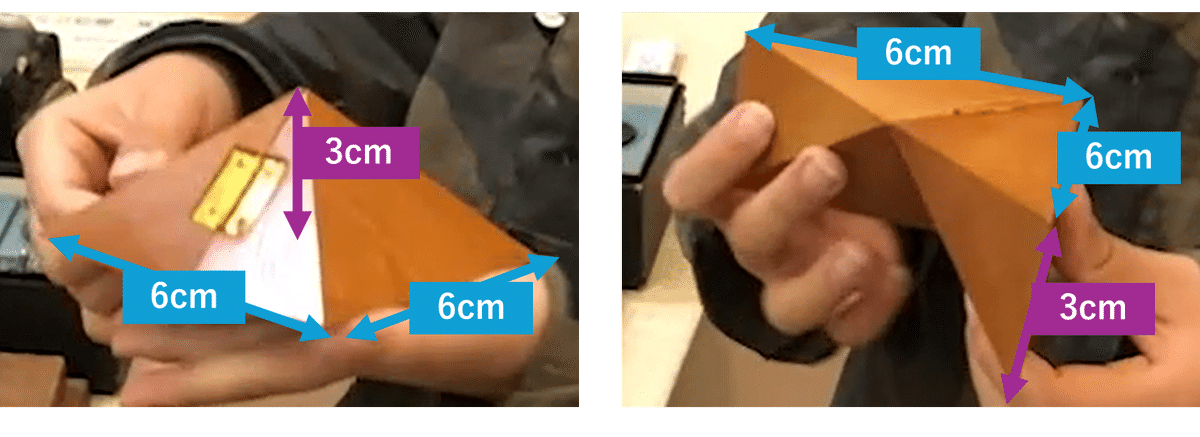

立体の体積を説明するための積み木がありました。変形するのです。三角形だった部分が四角形に変わって計算しやすくなるなど、工夫されています。

とても不思議だったのが、ピラミッド型の四角錘の積み木です。

ちょっと驚くような角度に変形するのですが、これを当時の小学生にどのように説明したのか、その方法が私には思いつきませんでした。

この四角錘は特殊な形で、立方体の各面を底面として6つの四角錘を取り出したときの1つになっています。つまり、仮にピラミッドの底辺を6cmとすると、高さがちょうどその半分(3cm)になっているという状態です。

ピラミッドの体積

= (底面の正方形) × (高さ) × 1/3

= 6 × 6 × 3 × 1/3 = 36㎤

えぐれた三角柱の体積

= (底面の三角形) × (高さ) × 2/3

= 6 × 6 × 1/2 × 3 × 2/3 = 36㎤

多分こういう計算になると思うのですが、変形前のピラミッドのほうが計算が簡単ですよね。えぐれた三角柱は、えぐれた部分が三角錐になっているので全体の1/3を取り除いた形ですが、計算がややこしいだけです。

ということで、この変形積み木の存在意義が分からなかったところです。

私は小一時間、悩んでしまいましたが、もっと良い説明方法を思いつかれた方は、ぜひ教えて下さい。

まあでも、この変形は見た瞬間驚きでしたし、いろいろと考えさせられる教材があふれていました。私も驚きの声をあげながら、息子と一緒に楽しんでいました。

明治時代の小学校、息子は大喜びでした。

好奇心の引き出しを開けてくれるものが揃っているので、特に予定がない週末などにふらりと立ち寄ってみることがおススメです。

帰りがけには百番珈琲へ

津金の方に行ったからには、帰りがけにぜひ寄りたいカフェがありました。

先月に開店1周年を迎えられた百番珈琲です。初訪問。

Instagramでも店内の写真などをアップされていて、味のある壁紙を背景に季節の草花が美しく生けられているので、実際に行ってみたいと思っていました。

ハンドドリップの珈琲とケーキを、美味しくいただきました。

駐車場もたくさんあるのですが、私が行ったときは店内も盛況でしたね。近くに行った際には、ぜひ再訪したいと思います。

八ヶ岳南麓、山梨県の北杜市。

自然環境も売りですが、歴史や人の営みも見どころが多く、いつも楽しんでいます。