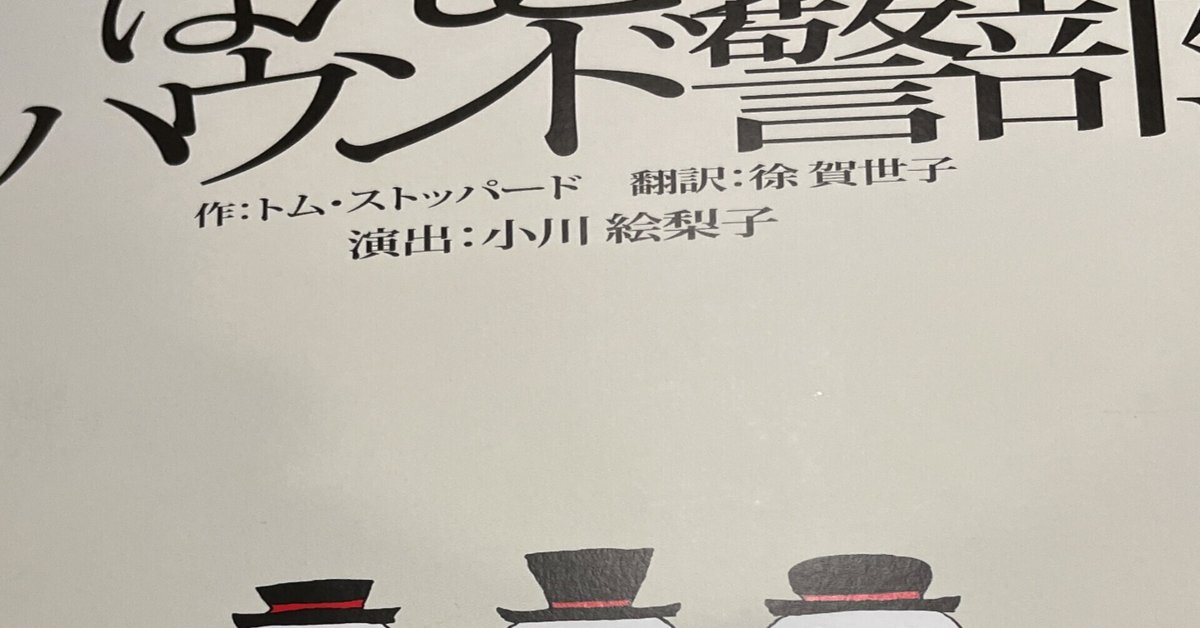

自虐的な英国演劇。『ほんとうのハウンド警部』の計略とは?

演劇の頽廃についての戯曲である。

トム・ストッパード作『ほんとうのハウンド警部』は、メタ・シアターという用語ではくるれない構造を持っている。

はじめ、舞台奥の客席には、ふたりの劇評家が座っている。全面には今、上演中の舞台が進行してる。ところが不思議なことに、舞台は奥の客席に向かってはいない。現実の観客席に向けてしつられられている。舞台のしつらえに、あらかじめ狂いが設定されているのだ。

この指定は、戯曲冒頭のト書きにある。演出家の工夫ではない。

だとすれば、客席にいる批評家が、のちに劇中に入り込む展開も、あらかじめ計算されているとわかる。

この舞台にあるのは、現実と虚構の混乱である。

あるいはこう言いかえてもいい。虚構のなかに生きることになれた演劇人の中毒、つまりは、現実と虚構の境目を失ってしまった人間の愚かさを諷刺した劇ともいえるだろう。

私は英国の新聞劇評の事情に詳しくない。

けれど、たとえばザ・ガーディアン紙には、トップの批評家としてマイケル・ビリントンが君臨し、その下に何人もの劇評家がいるくらいは知っている。

また、ウェストエンドは、いつも画期的な新作が上演されているわけではなく、アガサ・クリスティの『ねずみとり』のような推理劇がロングランを続けていた。結末はだれもが知っており、冒頭から設定の説明が役者によって語られる「筋売り」が常態となった通俗劇である。

トム・ストッパードがやりだまにあげるのは、劇場の看板に批評家の書いた言葉が抜き出されて星とともに掲げられ、その星に一喜一憂する英国演劇界の頽廃であろう。ただし、この状況は、戯曲が書かれた一九六八年とは、ずいぶん異なっていると想像がつく。英国の演劇界は、ナショナル・シアターの影響力によって、この当時の状況は変わったと私は理解している。

小川絵梨子の演出は、台詞の読み込み、スタッフ・キャストへの緻密な指示があったろうといつも想像させる。

巧いという表現があたっているかどうかはわからないが、戯曲の舞台化について手を緩めず、徹底して追い込んでいるとわかる。

その演出を受けて、ふたりの劇評家、生田斗真のムーン、吉原光夫のバードブートが軽快な台詞運びで観客を引き込む。生田は常に二番手でいる苛立ちをつのらせ、吉原は劇評を職業とすることの難しさを伝えている。

ここから先は

¥ 100

年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。