お正月の幻

(ああなるように生まれついたのだ。人間の力ではどうにもならない、運命の手にゆだねられたのかもしれない)

彼は幼いころの自分の姿を思い浮べた。

(新田次郎「アラスカ物語」より)

故郷で何日か過ごすと、こどもの頃のことをたくさん思い出ます。私は19歳のときに故郷を離れて、早26年、もう鹿児島を離れて暮らした時間の方が長くなっているわけで、昔のことは幻のようにも感じます。実際にあったことなので、本当は幻ではないのだけれど。

お正月に戻ってくると、こどもの頃のお正月を思い出します。

元日には、姶良の叔父(母の兄)の家でお正月のお祝いをしていました。魚屋を引退した祖母が、そこにいたから。いとこがいるので、何かして家の中で遊んでいた。

その夜はいったん帰宅して、2日は夕方までに父の田舎(頴娃)の家に行き、道を挟んで向かいの家に住んでいる親戚の家でお正月。その夜、大人の男たちは宴会になりカラオケをしたりしており、私も最初はそれに付き合うのだけど、すぐにつまらなくなり、別室に行くと親戚や近所の子たちが集まって焼き餅などしており、それにまざり、一緒にバカ騒ぎをしているテレビをボンヤリ眺めるのでした。

(男たちはと書いたのは、女の人たちは台所仕事に忙しかったからで、宴会の席にもいたのだろうけど記憶に残ってないんですね)

4つか5つか年上の親戚のお兄ちゃんに私は可愛がられていたので、凧を手づくりして、田舎の家に泊まった翌朝には外へ連れ出してもらったこともありました。

しかし、記憶というものはどれも断片的で、どの記憶がいつのもので、この記憶とその記憶が関係しているのかいないのか、判別がつきません。

私は鹿児島市の町の中で育ったので、たまに行く田舎のこどもたちとの遊びが楽しかったのを覚えています。向こうは逆に、町の子の話が羨ましかったかもしれないけれど。

そんな年が、日々が、永遠に続くのだろうとこどもの頃は感じていました。

いまとなっては、みんな夢の中の出来事のように感じてしまう。

人生には家族との時間、友人や恋人との時間、仕事との時間、それに加えて、自分ひとりの時間もあり、自分ひとりの時間だけは、永遠のものとすることが出来るのかもしれません。自分自身は、少なくとも死ぬまでは(その後のことはわからない)自分から離れられないのだろうから。

本を読む時間は、私にとってその「自分ひとりの時間」の最たるものでしょう。その本があれば、いつでもその時間に戻れる。やはり少しは怖い気もしますが、本を読むというフィクションの行為を通してなら、うまく正気を保って再び入ってゆくことができます。

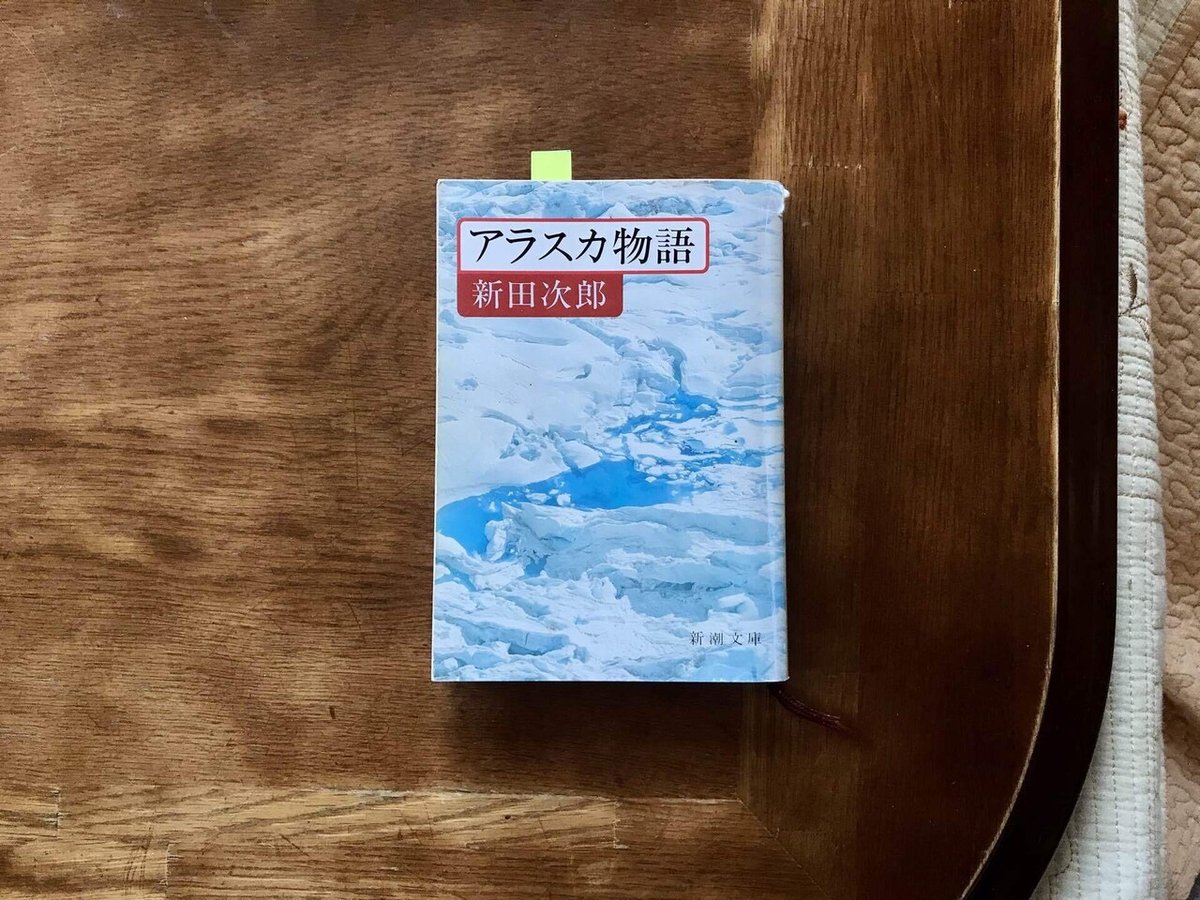

『アラスカ物語』は、中学生の頃に夢中で読んだ新田次郎の小説のひとつで、生まれ故郷の宮城県石巻を離れ、アラスカでエスキモーとして生きた「フランク安田」という人の一生を描いた作品です。

本を開くと、氷原を歩いている彼の、視界が(冒頭の文章の中に)拡がっています。長編小説なので、冒頭の方ですが、しばらく読んだところを少し引用してみます。

食糧も燃料もあと僅かになっていた。生死が決まるのは、嵐が去った直後の一日か一日半の静穏な星の下でどこまで歩けるかということだった。

青い夜明けが沈み、星の夜になり、再び青い夜明けが訪れるまで歩き続けた彼は、その青い夜明けの中に隠されている朝焼けのような薄い紅色を南の空に見た。オーロラかと思ったがそうではなく、それは青い夜明けの変形であることに気がつくまでには更にしばらくの時間の経過があった。

彼はその淡いバラ色の夜明けの地平線に、地平線とはいい難い乱れを感じた。

(つづく)

ウェブマガジン「水牛」の毎月1日更新のコンテンツ「水牛のように」で、下窪俊哉が2021年7月から連載している「『アフリカ』を続けて」の(1)から(33)までをまとめた ① が1冊になりました! 1月中旬発売予定、ご予約受付中です。

アフリカキカクのウェブサイト「オール・アバウト・アフリカン・ナイト」

アフリカキカクのウェブショップ(BASE)