第24章:ラ・トラヴィアータ (椿姫) 1853年 39歳

【目次】

サンタガタへ引っ越す・革命家マッツィーニのミラノ蜂起未遂・ ピードモント王国が北イタリア統一運動の中心へ・聖職者裁判所廃止案をピードモントの国会に通す・国会議員カヴールの手腕・カヴールの入閣、「ラ・トラヴィアータ」の初演不成功と1年後以降の大成功を分析。

【翻訳後記】

「ラ・トラヴィアータ」の人気・映画版はフランコ・ゼッフィレッリが監督・このオペラの聴きどころ、見どころ・DVDの探し方・LAオペラでルネー・フレミングがヴィオレッタを演じる録画へのリンク・この章の政治的動きについて・カヴールのポートレート

(順次掲載予定)

第25章:パリと「シチリアの晩鐘」

(1853―1855;39歳から41歳)

ローマでのイル・トロヴァトーレ初演の後、ヴェルディはジェノアまで海路を、それから陸路を経てブセットに戻る。途中リヴォルノからストレッポーニも乗船して、1月末日には二人はパラッツォ・オランドに帰還する。この時までにサンタガタの住居増改築はほとんど終わり、引っ越せる状態にはなっていた。これ以降こちらが彼らの本宅となる。と言ってもヴェルディはそれから20年くらい、増改築を続けたのだが。ストレッポーニはいつかマッフェイ夫人にこう書いている:家の改造で、何回ベッド、衣類や家具が移動したかわかりません。言えることは、キッチンと食料貯蔵室と馬屋をのぞいて、家のありとあらゆるところで寝たり、食べたりしましたね」と。またはこの家の誇り高い主婦として、「恥ずかしいことに一度はある名高い政治家にお食事を差し上げたとき、部屋にツバメが巣を作っていたこともありました」と。

しかし、その冬、ラ・トラヴィアータの初演を5週間後に控え、ヴェルディはオペラに掛かりっきりで、家のことは何もできなかった。彼はキャストが心配だった。特にソプラノのファニー・サルヴィニ・ドナテリについて。彼はフェニーチェ劇場の理事長に手紙で、パリから、彼女の悪い評判を聞いていることを伝え、もっといいソプラノを全力で探すことを依頼する。彼はトロヴァトーレでレオノラを歌ったロジーナ・ペンコを希望して、「彼女はスタイルもいいし、知的で、舞台で存在感があり、トラヴィアータにはそういうソプラノが必要」と書いている。しかし、理事会は彼女を使えなかった。その頃、ソプラノとバスの歌い手を変えないと、オペラはフィアスコになるという無名の手紙を受け取る。「私が思った通り!」とピアヴェに詰め寄る。ヴェルディの契約では、ある日付までにキャストの変更を要求する権利があったが、その日はすでにすぎていた。

2月6日、ヴェルディがまだブセットで作曲をしている時、ミラノでひどい革命未遂が起こった。マッツィーニが彼の秘密結社を通して組織したもので、1万2千の兵士が駐屯するオーストリア軍の要塞を占拠することが、ゴールだった。秘密結社は500人ほどを招集して、それぞれに占拠するための作戦の行動命令を出した。またミラノ市民に蜂起を知らせるため、長い声明文が読まれた:国民委員会の準備使命はこれで達成された。「つぎは君たちの番だ!ここに蜂起が始まる!」など。

予想された通り、500人も集まらず、また集まったものも命令された任務を果たせないものが多かった。ミラノ市民は全体に、この行為は全く無駄で馬鹿げているとして、支援の手を差し伸べなかった。町に作られたバリケードは2つだけで、蜂起開始から数時間で鎮圧された。オーストリア軍では10名の死傷者を出し、ラデッキーは即座に18人のイタリア人を絞首刑にした。さらに7月にはもっと多くが様々な刑に処せられることになった。

ミラノ市民は革命蜂起に協力したわけではなかったが、ラデッキーは危険だとして、戒厳令を敷き、城門は全て常時閉鎖、疑わしい者たちは追放された。2月13日にフランツ・ヨーセフ皇帝は革命分子の財産を没収し、死傷したオーストリア兵士の家族を援助する財務義務をミラノ市に課した。さらに蜂起のあと要塞に駐屯している兵士に特別報酬を出すため、特別資金をミラノに要求した。

この蜂起未遂は多数のイタリア人の命を無駄にしたし、当然の結果として、オーストリア軍の鎮圧政策が敷かれてしまい、惨憺たる大失敗に終わったが、長期的に見れば、非常に重要な結果を産むことになる。この事件がミラノで起こったこともあり、これについて市民の間で広く論議された。マッツィーニがたとえ遠くからにしても、直接関わっていたので、この未遂によって彼は革新的な共和国、統一イタリアの預言者ではなくなってしまっただけでなく、そこに到るまでの実践家としても、ミラノの共和党派の人々の信用を失ってしまった。このあと共和党派は、そこここでの小さい蜂起では、統一への一歩を踏み出すことは不可能だと悟ることになる。それから数年、彼らはマッツィーニをあきらめて、反オーストリア戦を共有する国々と共に、ヴィットリオ・エマヌエーレ王の管轄下で北部イタリアの統一を目指しているピードモント王国の君主派に近づいて行った。

これが一番実現性の高い方向とする理由は、いくつもあった。まず、北部イタリア地域の国々の中で、ピードモントは唯一オーストリア帝国の配下ではない独立国だった。そこだけは作戦を論議したり、武器を調達したり、軍を訓練をすることができた。ピードモントという独立イタリア王国の君主が何かを宣言すれば、全イタリア人を対象としているとして、パルマ、モデナ、トスカーナ、ロンバルディア・ヴェニスの市民も、受け入れることができた。最後にピードモントだけが、独自の外交政策を持って、反オーストリアの外国軍と連合することも可能だった。この最後の点は、この先どんどん重要な要素になっていく。

しかし、ピードモントを信用できないと、感情的に嫌悪する人々もいた。一番の要素はピードモント国の教会と国家の現状だった。ピードモントには教会が中世的レベルの数と荘厳さで存在していた。そして中世のように、教会は独自の法廷、"教会裁判所"を有していた。そこで国家の法律に違反した聖職者が裁かれた。国家機関にも法廷はあるので、2重構造となっていたわけだが、聖職者側は公平だと主張していた。実際にはそうではなく、一般市民は法律が全国民に平等でないという不満があった。法王ピオ・ノノと何度も交渉をしたが、埒があかず、とうとうピードモント政府は聖職者法廷の廃止案を議会に提出した。この案件は地元新聞社の社主であるカミロ・カヴール伯爵という貴族の演説が効を奏して、両議会を通過する。案件は非常に人気があったが、その人気は一部カヴールへの人気だった。彼はそれまでは、どちらかというと孤立した議員だった。

しかしこれが法律になってからも、問題は残り、カヴールの役割は続いた。数ヶ月後、この案件を議会に提出したピエトロ・ディ・サンタローザ大臣が亡くなった。カヴールは彼の友人だったので、臨終の友を見舞った。サンタローザ未亡人から、彼が聖職者法廷を廃止する法律を否認しない限り、終油式はしないと神父に言われたことを聞いた。サンタローザは敬虔なカソリックで、終油式なしで死ぬのは、苦しみだった。カヴールは宗教的な伝統を隠れ蓑に、この彼らの意地悪を非難する記事を彼の新聞に掲載した。大勢の怒った群衆がトリノの市街に集まったので、市の政府は大司教がもし、噂通りにサンタローザのカトリック葬儀を許可しない場合、暴徒から市内の神父たちを守ることはできないと警告した。さらに市はラモーモラ将軍に、大司教との会見を委任する。将軍はもし暴動が起きれば、責任は大司教個人になると仄めかした。さらに論議した結果、大司教はサンタローザのカソリック葬儀を認めた。

カヴールにとって、この事件が内閣に入るきっかけになる。彼はサンタローザの跡を継いで、農商大臣となり、さらに海軍大臣の位置にも就くことになる。彼は独身だったので、時間があった。それに彼は有能だった。それから10年間で、彼はイタリアが産んだ最も有能な議会制政治家だということを証明した。

ピードモントの人々にも、周りの州の人々にも、この事件は悪い兆しだった。イタリア各地で解決法を見つけられない法王領と政治権の問題が、ピードモントでも類似した形で存在していたのだ。大司教を威嚇するために将軍を送ったことは、国と教会の関係におけるひとつのやり方だが、それは良い関係ではなく、政教条約でもなかった。誰もがこれで問題は解決せず、次回はもっとひどくなると案じた。教会と国の連携について、皆感情的に鋭敏になっていた。サンタローザのような、敬虔だが、革新的な人間は皆苦しんだ。

それまで隠れていた問題が、やがて国際的なもの発展する。直接のきっかけはマッツィーニのミラノ蜂起だった。オーストリア政府が報復行為として布告した勅令のひとつは、1848年から1849年の戦争の後、ロンバルディア・ヴェニス王国からピードモントに移住した革新派愛国者の財産を差し押さえることだった。その多くはすでにピードモント市民になっていた。この勅令はオーストリア政府によるピードモントとの条約の違反だった。当時財産とは土地のことが多く、これによって、イタリアの最も有名な愛国主義者たちは、財産を失い、皆貧乏になってしまう。勅令で差し押さえた財産を国有化する場合、元所有者には代償が支払われるのが普通だが、この時は、オーストリアでなく、ピードモント市民に支払われなければならないことが問題だった。当時この勅令の扇動者はピオ・ノノの国務長官、アントネリ枢機卿だと噂されていた。

カヴールはそれまでに首相になっていて、この勅令に反対した。何回かの意見交換のあと、彼はウィーンから外交官を呼び返した。が、彼は勅令の実行を禁止することはできなかった。その代わりに、彼はピードモントのケースを、世界の国々の政府に冷静に威厳を持って訴え、北部イタリアでオーストリアが条約を尊守し、平和を維持し、規則に従う唯一の政府だというイメージを覆した。

政治的な意見表明を取り上げられた北部イタリアの一市民として、ヴェルディはピードモントからのニュースに注意を払い始めた。ピードモント王国はすでに他国ではなく、イタリアの国家政府の感があった。ヴェルディはロンバルディアからピードモントに移住した人の何人かに会っていて、ピードモント政府が彼らの失った財産にある程度の賠償をする案件を議会に通したことを知って喜んだ。さらにヴィットリオ・エマヌエーレ国王がその中の最も優秀な移住者2人を、ピードモント王国議会の上院議員に任命したことにも。ミラノでの蜂起未遂事件については、ヴェルディは詳細をムチオから直接聞いた。彼はカルカノ劇場で上演される、彼のオペラ、「クローディア」の演出に、ブラッセルからミラノに来ていたのだ。興行的には良くなかったが、批評家からは良いレビューをもらった。しかし未遂事件が起こるとオーストリア政府はすぐに劇場封鎖をしたので、翌日に予定された初演は中止になった。ムチオは、ヴェルディがヴェニスに行くことを知っていて、彼に地方は安泰で、危険や問題なしに、ヴェニスに行けるでしょうと書いている。

ヴェルディは2月21日にヴェニスに到着する。そして13日後の3月6日にラ・トラヴィアータは初演になる。初日は彼の伝記作家の言葉を借りると「歴史に残るフィアスコの中でも注記に値するフィアスコ」だったし、2日目もダメだった。

ヴェルディはこれについて、何人かに短い手紙を送っている。彼自身の士気は高かった。初演の翌朝、彼はムチオにこう書いた:昨晩のラ・トラヴィアータはフィアスコだった。問題は自分にあるか、それとも歌い手にあるか?時間が経てば回答が出る」と。同じような手紙を出版社のティトー・リコリディにも書いている。彼はミラノの楽譜ビジネスを父親から引き継ぎつつあった。さらにナポリのディ・サンクティス、ローマのルッカルディにも。ジェノアの指揮者マリアーニには「ラ・トラヴィアータはひどいフィアスコだった。それ以下で、彼らは笑いこげていた。時々、何を求めたらいいか?問う。私は気落ちはしていない。私が間違っているのか、彼らがか? 私にしてみれば、昨晩の最後のセリフでオペラ、トラヴィアータの運命は終わったとは思わない。彼らはまた観に行くだろうし、私たちも観ると思う。それまで、親愛なるマリアーニよ!このフィアスコを音楽史に記録しておいてくれ!」

最終幕では、観客は笑いっぱなしだった。水商売のヴィオレッタは結核で弱っていて、自分で着替えることすらできなくなっていた。そして最後に死ぬ。ソプラノのファニー・サルヴィニ・ドナテリは、残念にも、小太りで、健康そうで、彼女が結核の咳をする度に、観客は笑いこげた。しかし、こういう事態はそれまで多くのオペラが上手に通り抜けてきたことだが、この時は視覚的に何かおかしいだけではなかったようだ。

ヴェルディは歌い手にも問題があったと感じ、批評家たちも同感だった。ある批評家はオーケストラ演奏を褒めた後、もっと上手に歌える歌手が歌うまで、そのほかの点についての批評はできないと書いた。明らかに、ソプラノだけの問題ではなく、テノールも声が出なかったし、バリトンはこの役は自分に相応しくないとした。このバリトンはヴェルディの最初のリゴレットと最初のマクベスを歌ったフェリーチェ・ヴァレーシで、なぜ彼が理解できなかったのか?どうも初演は様々な理由でまとまった公演にほど遠いものになったようだ。

ひとつの理由はヴェルディが時間をかけなかったことがある。ヴェルディは初演の13日前にヴェニスに着いた。彼はその短い期間に全オーケストラ部分の作曲もしたはずだ。もしこれが事実なら、彼はリハーサルをして、いろいろな注文をつけたりする時間は全くなかっただろう。それでもこの時演出におけるヴェルディの行動には疑問が残る。デュマ(子)は、現代的な戯曲を書いたし、ヴェルディが初演の前に書いた手紙には、彼はこの新作オペラについて、「我々の時代が題材」と書いている。ほかの作曲家はこのオペラの背景が現代ということで、衣装、習慣とか、馬鹿げた冗談とかで取り組まなかっただろう。ヴェルディは初めは単純に、現代オペラに仕立てる気だった。ところが初演の設定は1700年代になっていた。ヴェルディはエルナニの角笛のことや、リゴレットのズダ袋について、あれほど、主張を通そうとしたのに、このオペラ初演の前にも後にも、時代を変えることについて、記述は見つからない。理由は彼はまだ作曲に忙しく、オペラの演出には時間がなかったとしか考えられない。現代物オペラとして最大の注意を払って、演出すれば、新しいタイプのオペラとして、受け入れられ方が違っただろう。ところが、内容を十分研究もしなかった人によって、時代物オペラとして、急いでまとめられて上演に至ったものと思われる。

それから1年、全く上演の機会がないままだった。ヴェルディはリコルディに、自分が演出することを条件にしてだけ、貸し出しを許可した。また、彼のオペラ・ファンが多いローマでの上演も考えて、歌い手について問い合わせた頃、ヴェニスのヴィオリンニストのアントニオ・ガロを中心にした彼の友人たちが、ヴェニスでの再上演の許可を求めてきた。ガロは彼の家族が持っているサンベネデット劇場での公演を考えていた。フェニーチェより小さい劇場だが、同じくらい有名だった。ガロは時代物のままで演出する気で、ピアヴェに演出の監督を頼み、リハーサルは十分にするとなっていた。ヴェルディは当初躊躇したが、これは友情の証だし、彼のオペラを認めるものだと気がついて、許可する。ガロはいい歌手を集め、何回もリハーサルを続け、1854年5月6日、初演から14ヶ月後に、再びヴェニス市民にラ・トラヴィアータを披露する。これが大成功になる。当時パリにいたヴェルディは、この知らせに、同じオペラを同じ観客に見せているだけだと思ったらしいが、そのあとの成功の記録は全く違うものになった。すぐに世界中で上演されるようになる。

成功の理由のひとつは、デュマのスキャンダラスな題材だった。デュマの戯曲はパリでセンセーションを巻き起こした。ピアヴェはそれと殆ど同じ台詞台本を書いた。例外は主人公の名前をヴィオレッタに変えたこと。オペラでは、若く、魅力的な高級娼婦のヴィオレッタが、田舎出身のアルフレッドに純粋に恋に落ちる。彼女は華やかな生活と友人たちをあきらめて、パリの郊外に彼と住む。彼らは結婚はしなかったが、最高に幸せな生活を営む。そこに彼の父親が現れ、ヴィオレッタと会い、アルフレッドと別れてほしいと言う。理由は彼の娘に良い結婚話しがあるのだが、兄の情事で破談になりそうだと言うのだ。会話をしていく間に、父親はヴィオレッタが純粋にアルフレッドを愛していることを理解したが、彼女の身分ではアルフレッドも正式に結婚できないから、彼の人生も、さらに彼の妹の結婚もダメにすると指摘する。ヴィオレッタは自分を犠牲にして、アルフレッドにはもう愛していないと言って別れ、虚しい社交界に戻ることにする。最終幕では、結核を病んでいるヴィオレッタがひとりでいる。アルフレッドが父親から彼女が犠牲になったことを聞き、戻ってくるのを待っている。彼が戻り、また新しい生活を始める気になるが、その興奮で病状が悪化して、彼の腕の中で死ぬ。

デュマの戯曲は当時の高級娼婦の人生と感情を扱っているので、観客にとって身近に感じられるという効果があっただろう。しかしオペラ、ラ・トラヴィアータはしばらくの間、全て1700年代を背景に演出された。それでも水商売の女が崇高な行いをしたという基本的なコントラストには影響なかった。さらに時代がいつでも、結婚に至らない恋愛でも美しく、高潔でありうるということを示した。ところが多くのちゃんとした普通の人々は、それは結婚に対する攻撃だとし、自由恋愛を求めたヴィオレッタの罪の報いは死だったことだけでは納得しなかった。オペラの中で死因は性病ではなかったので、道徳的な因果関係ははっきりされていない。品性方正な女性でも結核で死ぬこともある。ところが反対に社会の慣例に反抗する人々にとって、これは非常に‘現代的’で、興行師が喜ぶところの、「世間の注目を集める」ものになった。トーイェ(註:英国のヴェルディ研究家)はあるパリの社交界で有名な貴族の婦人が、都市から都市に、この上演を追って観劇したという。ところがその悲しい運命に耐えられず、よく上演の途中で席を立ったらしい。不義な関係にある恋人同士は、この貴族婦人と同様に、何度も劇場に足を運んだだろうし、そういう人々はそのあと、「トリスタンとイゾルデ」を観ることことになっただろう。つまり、ラ・トラヴィアータは当時社会的に認められていない性関係の叛逆のシンボルになったのだった。

当時のオペラに対する態度は現代人の目から見ると何かおかしい。多分ヴェルディもそう思っただろう、もしそのことを知っていたらだが。もっとおかしいことに、批評家の一部は、これはヴェルディの半自伝的なオペラで、バレッジが恋人たちの仲を裂いた父親ではないか書いたことだ。ヴェルディの個人的体験は、間違いなく人生を深く理解する意味で彼に貢献した。しかし、それを除けば、彼は自信を持って新しい手法を試み、その作品が誤解されても、忍耐強く待っている創作欲に溢れた39才の音楽家だった。ヴェルディはまず「椿婦人」の小説の中に、次に戯曲形式の舞台で、「逸楽の王」と同じ何かにアピールされたようだ。彼はドラマ性の高い、多様であり、バイタリティと哀感を「王様」の公爵役に感じたように、ラ・トラヴィアータにも、ヴィオレッタ役からドラマが生まれると見たようだ。彼はデュマの舞台をみて、すでにトラヴィアータの音楽が湧いてきたらしい。彼が残したこのオペラのスケッチを見ると、消したり、直したりが非常に少ないことに気づく。これは彼がインスパイアされなかったのではなく、初めからどんな音楽がいいのか、わかっていた証拠である。だから、彼がこのオペラを短期間に書くことができ、また初演が失敗に終わった後でも、自信を無くさなかった理由である。彼はこれがリゴレットと同じくらいいいものだとわかっていたのだ。

この二つのオペラのシーンに、共通点はあまりないが、基本的な音楽の展開は殆ど、ウリふたつである。開幕前のプレリュードとして、両方ともちょっと憂鬱で悲しい旋律をオーケストラが奏でる。ところが幕が上がると、打って変わって、両方とも軽薄な陽気さで溢れるパーティのシーンになる。リゴレットではそれと「呪い」の音楽がコントラストになり、トラヴィアータでは、ヴィオレッタの空虚な水商売の世界とアルフレッドの純愛がコントラストされる。両方とも、音楽的なコントラストは舞台上で実に効果的で、ドラマに忠実。何回か繰り返されることで印象は強くなる。リゴレットでは彼が初めにモンテローネを戯れからかった後、彼の家で彼の最も美しい娘との親愛の場面になる。同様にヴィオレッタはパーティシーンで、純愛な関係を小バカにするが、次の田舎の家では、アルフレッドのためなら、全てを犠牲にするシーンになる。そのあとは、オペラはそれぞれの方向に進んでいくが、同じような皮肉な状況が続く。ヴィオレッタは死の床で外から聞こえる賑やかなパレードの音楽の中で死んでいく。一方リゴレットは公爵の陽気な歌を耳にしながら、ズダ袋の中を見る。リゴレットがやっと復讐できたと、勝利の気分になったとき、娘を殺してしまったことに気づく。ヴィオレッタはアルフレッドと再び一緒になれると思ったとき、死んでしまう。

二つのオペラの基本的な音楽構成は似ているが、ミュージックのトーンはまるで違う。リゴレットは時代物で、ロマンティック期のヒーローの話。プレリュードの音楽には「呪い」が込められていて、主題は「復讐」である。ラ・トラヴィアータは近代的な背景の中のブルジュアの話。ヴィオレッタとアルフレッドの父親は、田舎の別荘の家賃を誰が払っているかの話もする。これはヴェルディが関わった最も私的で最も家庭内的な事情のセリフである。ルイザ・ミラーは田舎の村の娘の話だが、美しいチロルの山々を背景にお城が立っている。ラ・トラヴィアータのヴェルディの音楽には、親密な男女関係を暗示するものがある。メロディは勇ましく歌い上げるのではなく、特に私事のデュエットでは、どちらかというと会話のような調子が多く、そこでは感情が大きく揺れ動く。ヴィオレッタが父親の相談を聞く場面では、彼の要求に真っ向から抵抗するところから、見知らぬ女性への同情に変わり、だんだん誠意が優先し、最後には混乱した感情が狂気的に爆発する。ムードが変わるごとに違った、適切なメロディーが歌われ、ソプラノ歌手がコンサートでそれだけ抜き出すことは不可能とされている。

ラ・トラヴィアータにはアリアは多くあるが、その数はイル・トロヴァトーレより少なく、リゴレットよりは多い。このころ、ヴェルディはどのオペラが一番好きかと聞かれ、彼はプロとしてはリゴレットだが、素人なら、ラ・トラヴィアータだと答えたと言われる。真実かどうか、わからないが、理解できる回答である。リゴレットの方が、きっちり詰め込まれたオペラで、舞台上でドラマ展開が起こる。ラ・トラヴィアータはイル・トロヴァトーレと同じ問題を抱えている。それは重要な事件が幕間中に起こっていること。ヴィオレッタがアルフレッドの愛を受け入れることを決意するところ、またはアルフレッドと彼女を囲いたい男爵との決闘の結果などは皆舞台の外で起こる。形式からいくと、ラ・トラヴィアータは、二つのオペラの間にある。最初の部分では、リゴレットのようにパーティー音楽が繰り返され、誰もソロで歌わない。何が起こっているかはっきりしないが、音楽は非常に魅力的。そして、「乾杯の歌」。これは旧式なコンサートで聞かれるアリア形式。オーケストラは一時止まり、それから即興伴奏が始まり、テノールは歌い比べで、観客を驚かそうとする。ソプラノが2番で歌い話始めて、競争になる。見事なメロディーだし、音楽的パターンがドラマを優先しているにもかかわらず、上手に配置されたタイミングで、話の中に自然に収まっている。同じようにヴェルディはこの幕の最後にヴィオレッタにスロー、ファーストのアリアを歌わせている。リゴレットではジルダにこのチャンスはなかった。彼は古い形式を新しい感覚で使い、スロー、ファーストはヴィオレッタの気分によって変わり、音楽的にもドラマ性においてもコントラストが出るようにしている。パーティーの後ヴィオレッタは独りアルフレッドが言ったことを考えている。純愛について自嘲的になった時に、アルフレッドの声を舞台裏から入れることで、コントラストを作っている。トロヴァトーレの「ミゼレーレ」の場面のように、ハープのポロン、ポロンだけを伴奏にアルフレッドに歌わせている。それまでのオーケストラのメロディー伴奏から、急にハープのみの音楽で、観客は必然的にヴィオレッタの反応に注目する。それと共にヴィオレッタも彼の声に聞き入ることになり、ドラマが進行する。

このアリアはイル・トロヴァトーレスタイルの多くのトリルやランを含む華々しい声楽曲である。ほとんどのソプラノはレコーディングの時にさえ、初めはゆっくり初め、トリルをふくらまし、曲の終わりまで5、6小節続ける。そのまま終わりになることもあるが、ソプラノによってはヴェルディが書かなかったハイノートで終わらせることもあるらしい。

こうしてリゴレット、イル・トロヴァトーレ、それにラ・トラヴィアータというヴェルディの偉大さを一番よく示すと言われる3オペラが世に送り出された。面白いことに、どれも完璧ではなく、セリフ台本に問題がある箇所や、上演で常にカットされる部分もある。だが、そんなことは問題にならない。すでに100年以上、どんなひどい舞台演出ででも、またはどんなひどい歌手が歌っても、これらのオペラは偉大なオペラとして生き残った。どうしてヴェルディはこれほど華々しい3オペラを堅実に大成功導くことができたのだろうか?感傷的批評家たちはストレッポーニとの生活が情熱に深みを与え、良い作品を生み出す安定感をもたらしたという意見。芸術家タイプは1848年から1849年にかけて、ヴェルディはようやく彼の芸術を愛国的感情として売り込むことはできないことに気がついたという意見。音楽理論家はアリアとメロディックなレチタティーヴォのバランスを分析するだろう。また興行師はこれらオペラは小さめの劇場用に書かれ、大きなオーケストラを必要としないので、上演が楽で、従って、頻繁に上演されたことを指摘するだろう。しかし、こうしたさまざまな意見でも説明できない、いわゆる‘芸術の魔術’ということが起こったのではないだろうか。

【翻訳後記】

「ラ・トラヴィアータ」はヴェルディの24作のオペラの中で一番人気のあるオペラです。さらに全オペラの中の3大オペラは「カルメン」、「ラ・ボエーム」とこの「ラ・トラヴィアータ」というのが、多くの批評家たちの意見です。

ヴェニスのフェニーチェでの初演はフィアスコでしたが、1年後にもっと小規模な劇場で成功してから、その人気はずっと上昇を続けているとウィリアム・バーガーというオペラ評論家は書いています。彼はさらに「(証明は難しいが)それ以来150年以上、毎晩、世界のどこかで公演されていると言われている」と書いています。

このオペラの基になったのはアレキサンダー・デュマ、「三銃士」で有名なアレキサンダー・デュマの息子が書いた「椿婦人」という小説ということはよく知られています。彼の体験に基づいたフィクションで1824年にノルマンディーの村で生まれた女性がモデルになっています。小説の初版は1849年ですから、現代小説で、ヴェルディも現代オペラにしたかったようです。それにかなりこだわっていたようですが、初演13日前にヴェニスに着いた彼はまだ作曲も半ばで、フェニーチェ劇場と時代背景など、自身の主張を通す時間などなかったようです。当時、オペラの背景に現代のものは存在しなかったのです。初演から時代はルイ14世の世にセットされ、男女とも鬘を被っていたようです。現代版になったのは20年後でした。

なぜ「椿婦人」と呼ばれたのでしょうか? 彼女はいつも胸に白い椿の花をつけていたのです。椿1本は当時3フランで、労働者の平均的日当だったそうです。彼女の生活がどれほど豪華なものだったかを象徴しているのです。さらに椿の花は時には赤のこともあり、それは今晩はダメというメッセージだったそうです。

このオペラにはいいアリアがいくつもありますが、一番美しいメロディーは幕が上がる前のプレリュードだと思います。同じメロディーが第3幕の初めにも流れます。つまり第3幕で結核から死を前にしたヴィオレッタが昔の華やかな生活、それとアルフレッドとの出逢いを回想する構成になっています。その物悲しいそして甘美な旋律は心にジーンとくるものがあります。このオペラは筋の展開も早いし(2時間ちょっと)、舞台が華やかで、第2幕2場にはフランメンコ・ダンスも入るので、アリア集などではなく、やはり、全体が入ったDVDでの鑑賞をお勧めします。

このオペラの映画版DVDもあります。私はリゴレットでは映画版をお薦めしましたが、この映画版は行き過ぎというのが私の意見です。歌手はアルフレッドにドミンゴ、ヴィオレッタはテレサ・ストラタスというソプラノと豪華キャスト。監督とデザインにフランコ・ゼッフィレッリの名前を見て、この行き過ぎが納得できました。ゼッフィレッリはイタリア人のアーティストで、ダ・ヴィンチの唯一の子孫と言われています。彼自身はイタリア人の母親とイギリス人の父親の私生児で、第2次大戦中に成人するくらいの年齢です。彼の一生を描いた映画にその生い立ちから戦後その奇才が認められていく過程を見ることができます。イタリアでまずテレビドラマの監督、それから映画監督として有名になります。彼の「ロミオとジュリエット」は日本でも評判になったので、ご存じの方も多いと思います。彼はさらにオペラの演出と舞台デザインを手掛け、1970年代にニューヨークのメトロポリタン・オペラでも舞台デザインを担当して、その舞台は「伝説」となっています。「ラ・ボエーム」、「トスカ」、「ラ・トラヴィアータ」は特に有名でした。2005年ごろ、「トスカ」の舞台装置が古びてきたので、メトロポリタンは新しい演出家と舞台デザイン家を雇い、舞台装置を一新したのですが、観客に新バージョンは不評で、2、3年後再び新しい演出家とデザイナーを雇うハメになったことは有名です。

YouTubeやアマゾンで新しいDVDを探してみると、意外と新しいものがないのです。パンデミックで世界のオペラ興行に支障ができたこともありますが、その間にストリーミングが普及して、DVDが売れなくなったこともあります。

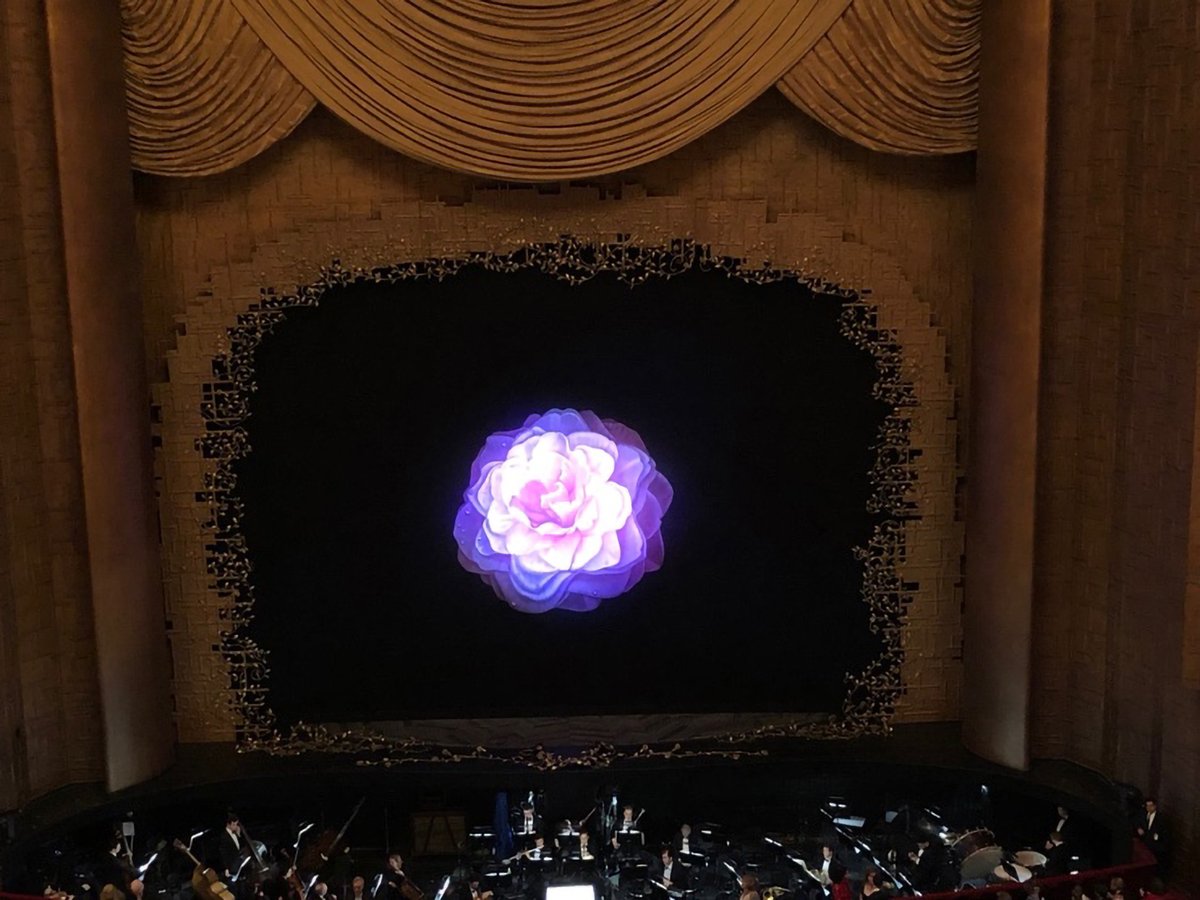

この章の冒頭に掲げたのはメトロポリタン・オペラで2018年に始まったプロダクションにおいて、幕が開く前に映し出された椿の花の映像です。新しいミュージック・ディレクター兼指揮者のヤニック・ネゼット・セギン(カナダ人)の就任第一弾として始まりました。ソプラノはドイツ人のダイアナ・ダムロウ、テノールはフォアン・ディエゴ・フロレツでした。その舞台の特徴は真ん中に1人半用のベッドがあり、奧が半円形に仕切られた基本構図が最後まで変わらないことでした。場面によって青、ピンク、赤、緑など鮮やかな色の照明で場と雰囲気を変えています。ダイアナ・ダム ロウのヴィオレッタは年恰好からとても合っていたと思いました。

このプロダクションのDVDはありませんんが、メトロポリタンのサイトからストリーミングで観ることができます。

その前のプロダクションは現代風で、サンドレスのように胸が大きくあいた真っ赤なドレスを着たヴィオレッタが特徴的で、メトロポリタンだけでなく、ウィーンなどでも上演されました。ウィーン・オペラハウスでアナ・ネトレブッコがヴィオレッタのもののDVDはあります。

DVDを選ぶときは、誰がヴィオレッタを歌っているかで決まると思います。それと第2幕に登場するアルフレッドの父ジェルモン(バリトン)です。ヴィオレッタが赤いドレスを着ていた頃はトーマス・ハンプソンも出演して、あの「プロヴァンスの海と大地」を歌って魅了しました。 2017年に亡くなったロシア人のハヴロストフッスキイが歌ったこともありました。この2人は魅力的にこのアリアを歌いますが、少し都会的で若すぎる感がありました。この役にはもっと歳いった渋いまたはじじ臭いバリトンもいいのです。なんといってもプロヴァンスから出てきた田舎紳士役ですから。ソプラノでは上に挙げた2人以外に、ヴィオレッタ役は自分のためにあるという美人のアンジェラ・グオリギュー、繊細な感情表現を得意とするルネー・フレミング、最近は若いネディーン・シエンナやプリティ・イェンデなども歌っています。皆肩や胸を露わにした扇情的なドレスと魅力的な髪型で登場し、シャンデリアがいくつも下がっている豪華な空間で悲しい運命の高級娼婦役を熱演しています。

ここではYouTubeで見つけたロスアンジェルス・オペラの公演版を入れます。ソプラノのルネ・フレミングが好演しているだけでなく、舞台も衣装もなかなかいいと思います。

この章では久々にイタリアの政治問題に進展がありました。マッツィーニのミラノ蜂起未遂をきっかけに、ピードモント王国が北イタリアの独立・統一運動の中心になっていきます。著者が書いているように、当時イタリアで唯一のイタリア人による独立国だったということからの利点は沢山ありましたが、西の端の田舎王国から脱皮する必要があり、まず中世的な聖職者法廷を議会で廃止に踏み切ります。ここで名首相カヴールが登場したのです。

この章ではピードモント王国議会での彼の行動が注目されるようになっただけですが、それから7年、彼の手腕によって、議会政治と外交を操りながらリソルジメント(復活運動)は成果を上げていきます。すでに有名だったヴェルディは自然とその動きに巻き込まれていくのです。