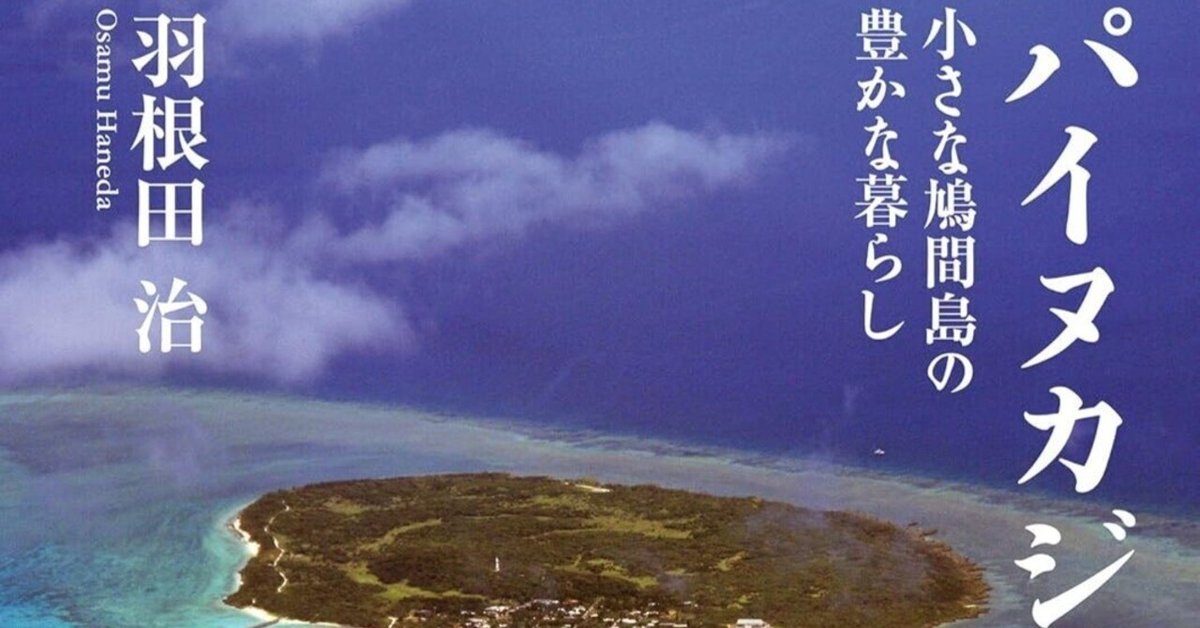

地に足つけて生きていますか?『パイヌカジ 小さな鳩間島の豊かな暮らし』

こわいくらいに透き通ったアイスグリーンの海が真っ青な空に映え、小さな島の真ん中に立つ白い灯台が、週3便しかない小型貨客船のエンジンの振動につれて、少しずつ近づいてくる。

「すごいかもしれない、もしかして、すごくいい島かもしれない!」

1997年、夏。「沖縄離島情報誌で、たまたま最初に開いたページの島に行ってみよう」――そうして私が出かけたのが、西表島の北に浮かぶ周囲4km弱の小さな離島、鳩間島であった。

「この島を書いた本が、最近出たんですよ」と泊まり合わせた一人旅の女性が見せてくれたのが、今回文庫化された本書の単行本――パイヌカジ(南ぬ風)、沖縄言葉の「南風」――である。

その本には、私と同じく、たまたま鳩間島を訪れ魅了された著者によって、島の自然や人々、そして「自分たちが食べるものは、海や畑からとってくる」「足りないものがれば、とりあえずあるもので工夫してみる」という暮らしぶりが、瑞々しく活写されていた。

鳩間島をご存知だろうか? ノンフィクション作品『子乞い――沖縄孤島の歳月』の舞台であり、『子乞い』を原作にした漫画『光の島』やテレビドラマ『瑠璃の島』などで知られるが、それは21世紀以降の話。著者がはじめて訪れた1988年には民謡「鳩間節」の舞台として知る人ぞ知る、人口40人程度の過疎の離島であった。

ちなみにどれくらい過疎だったかというと、私が訪れた97年、うっかり道に1万円札を落としたことに宿へ帰って気がついたのだが、翌朝行ってみたらそのまま道に落ちていた。(じつは誰も通らないだろうなとは思っていたのだが、島には野良ヤギがいたので、一晩中「ヤギに食われるんじゃないか?」と気が気ではなかったのだった)

そんな観光客もほとんど来なかった島の人々と、著者は親しくなってゆく。

海からの涼しい風に吹かれ、波の音を聞き、西表島の明かりを見ながら、われわれは毎晩遅くまでビールと泡盛を飲んだ。なにしろ休憩所の三メートル先はもう海なので、釣竿を投げて護岸に立てかけておけば、酒を飲みながら魚を釣ることができた。 「おい、早く刺身を釣らんと。もう酒のツマミがないさ」「10匹ぐらい釣らんと間に合わんはずよ」「待て待て。今釣るからよ。慌てるなって」 ときにそんなやりとりをしながら、ときに三線に合わせて歌い踊りながら、夕方から夜中までの長い時間を、われわれは毎日、休憩所で過ごした。 私は、酒を飲むのにこれほど理想的ですばらしい場所を、いまだ、ほかに知らない。

白砂の浜はどこもプライベートビーチで、リーフの内側はさまざまな生命の宝庫になっていた。(中略)どこぞのリゾートのような“去勢された海”ではない、あるがままの姿の海が、この島にはまだ残っていた。

自然と、人と。両方そろって、鳩間の魅力は完成する。著者が「鳩間へ行くことは旅ではなくなり、気がつけば生活の一部になっていた」ほどこの島に惹きつけられたのは、島の人の何気ないひとことだった。

ハネダさん、もし東京でなにか問題をかかえたら、すぐに連絡してきなさいね。たとえ警察に追われるようなことになったとしても、とにかく鳩間に来なさいねえ。

しかしそんな鳩間も、決して「楽園」ではない。この宝石のような島が「子乞いの島」と呼ばれるのには、事情があった。人口が減り1980年には小学生は1人だけ、島の学校が存続の危機に陥ったのだ。学校がなくなるということは、子どもが生まれても学齢期になれば島を出なければならなくなり、集落の存続自体が危ぶまれるという大事であった。

そこで鳩間の人たちは、親戚を呼び寄せたり、養護施設の子どもたちを里子として迎えることにする。預けられる子どもたちは、登校拒否や非行など問題を抱えていることも少なくない。そのため、脱走や盗みをする子どもたちと、彼らをボコボコ殴ってまでも本気で向き合おうとする大人たちとのガチンコ勝負が繰り返されることになってしまった。

だが、そうしているうちに、暗くすさんでいた子供の目からはいつしかトゲがとれて、絶対に見せなかった笑みさえこぼれるようになってくる。いつもおどおどしていた無口な子供は、島の大人たちと自然にあいさつが交わせるようになり、はじめは海に入ることさえ怖がっていた子供も、やがてはリーフへ行って魚を突いてくるたくましさを身につけるまでになっている。

それでも、どうしてもなじめずに島を去るも子もいる。きれいごとだけではない現実も綴られており、文庫化された本書の最終章には、現在に至る鳩間島のその後も付記されている。

高速船の定期運航が始まり、年に一度の「鳩間島音楽祭」には、信じがたいことに2000人も訪れるようになっていた。島、沈むんじゃないか?と心配になる。しかし「獲れるものは獲ってくる」半自給自足生活は続いていて、鳩間を「秘密の宝物にしておきたい」都会人の身勝手な思い入れと自覚しながらも、やっぱり少しほっとした。

華やかなもの、経済効果の高いものを善しとし、泥と汗にまみれるもの、小さな積み重ねによるものを疎んじるという風潮の世になって、ずいぶん久しい。そんな世の中だからこそ、私は信じていたいのである。あえて地に足を着けるかのように、第一次産業での島興しを図ろうとしているこの島の未来が明るいものであることを。

陳腐な言葉で締めくくりたくはないのだが、本書は「豊かさ」とは何かを私たちに突きつける。それでいて、読み終わったとき、豊かな気持ちに満たされていることに気がつくのである。

※写真は出版社からお借りし、著者の許可を得て掲載しました。

子乞い―沖縄孤島の歳月 作者:森口 豁

出版社:凱風社

発売日:2005-04

トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか (ヤマケイ文庫) 作者:羽根田治

出版社:山と渓谷社

発売日:2012-07-23

『パイヌカジ』の著者、羽根田治さんの著書。

おいでよ、小豆島。 作者:平野 公子

出版社:晶文社

発売日:2016-01-30

東日本大震災で東京に愛想を尽かした著者が、70歳で小豆島に移住! あの『世界屠畜紀行』『飼い喰い』の内澤旬子さんはじめ、島民のみなさんも寄稿。イラスト満載の楽しい1冊。

世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福論 作者:永崎裕麻

出版社:いろは出版

発売日:2015-11-27