保育ドキュメンテーションは、子どもと保育をつくるツールになる

あなたは保育ドキュメンテーションを書いていますか?

その目的は何でしょうか?

「ドキュメンテーションを書くこと自体が目的になっていませんか?」

この問いにドキッとする方もいるかもしれません。

「子どもからはじめる保育アセスメント」という本を読んで考えたことをお伝えしたいと思います。

前回の記事はこちら↓↓

1.保育ドキュメンテーションの目的

ドキュメンテーションの本来の目的は、

「子どもの権利を本質的に保障し、その実現を目指すこと」

これを実現するためには、

保育者が子どもと丁寧にコミュニケーションをとり、子どもを深く理解するだけでなく、

「聞き取った子どもの声を、子どもたち自身の生活や遊びの変化・発展に結びつける」

必要があります。

つまり、ドキュメンテーションを書く際には、以下の点が求められると考えます。

• 子どもの声に耳を傾けること

• 聞いた声をもとに、子どもたちの生活や遊びに変化をもたらすこと

ドキュメンテーションは、単なる記録ではなく、子どもの声を保育実践に活かすためのツールとして考えるといいと思います。

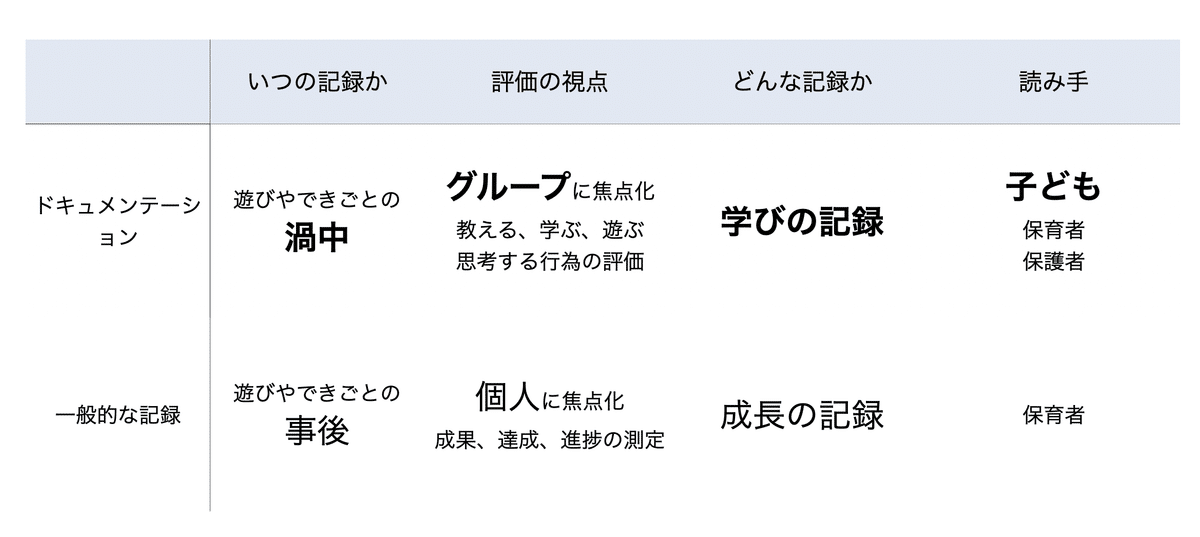

2. ドキュメンテーションと他の記録との違い

ドキュメンテーションの特徴を理解するために、

他の記録との違いを整理してみましょう。

ドキュメンテーションは、単なる「〇〇をしました」という活動報告ではありません。

むしろ、 遊びの渦中にいる子どもの行動や関係性を記録する ことが特徴です。

• 子どもが「何を」「誰と関わり」「どのような関係性を築いたのか」

• そこから「何を生み出したのか」

これらを深く記録することが、ドキュメンテーションの本質だと思います。

そして遊びの途中過程を記録して、子どもと共有することができるので、

それをみて、子どもたちが環境や遊びを変化させるきっかけになるということです。

3. 子どもと一緒に保育を考えてみよう

ドキュメンテーションとは、保育の場で「今、ここで起こっていること」を可視化し、

子どもと共有することができるツールです。

子どもたちが自分の意見やアイデアを保育環境に反映させていく過程は、

単に楽しいだけでなく、彼ら自身が未来を切り開いていく第一歩です。

そうした「ワクワクする未来」を共有することが、ドキュメンテーションの魅力だと言えるでしょう。

つまり他の記録と異なり、ドキュメンテーションは、

子どもと一緒にワクワクする未来を描きながら書くことができる 点が特徴です。

保育者だけではなく、子どもも保育の環境や活動の作り手になることができます。

このような経験をすることで、子どもたちの当事者意識を育っていくのではないかと感じました。

みなさんも、保育ドキュメンテーションを使って、子どもたちと一緒に保育を考えてみませんか?