剣客商売第5巻 第3話 手裏剣お秀

江戸そぞろ歩き・地図

タイトル画像、別のものを探していて・発見。お秀の道場だ!と思いました。読者の中にイメージを広げるのも池波マジック。イメージに出会わせてくれてありがとう。

このページをひらいてくださって、ありがとうございます。

今回は、第5巻・第3話「手裏剣お秀」です。

池波正太郎著「剣客商売」は、江戸の町を歩いている気にさせてくれます。実際に歩いてみようと、マイマップを作りはじめました。

◆お断り:「江戸散歩」がテーマなので、江戸を離れたら対象外としています(力及ばずで・・)。旅好きなかた、ごめんなさい。

地図(画像)

マーカーは1地図15カ所くらいに抑えたいと思っています。

地図1

仇討当日を中心にした地図。

※凡例内の丸数字は下の地図、場所の名前の数字は、抜書本文に対応しています。マーカー(場所)が多く4つに分けた(黒・赤・青・濃青)。

凡例:黒は浪人たち/赤は3人の若侍(当日は⑨以降)/薄青は川獺浪人

濃青:「小兵衛チーム」となっているが、説明用なども入る。

小兵衛:⑥で待機、⑤の茶屋(駕籠)、黒を尾行⑧へ

※地図2で、当日不可解な動きをした川獺浪人・増田忠六をを特集。

※地図3で、おまぬけな役割を果たした若侍三人を特集。

地図2 増田忠六・仇討日コース

⑩に着いたら、すでに各藩士が出張っており、帰宅。次の日逮捕。

地図3 三人の若侍

丸数字は下の地図のもの。場所の名前の数字は、抜書本文のもの。

②白金高輪あたりの加藤の屋敷に集まる。➀三人の通う道場

④の御殿山に行こうとして⑧杉原秀に遭遇。

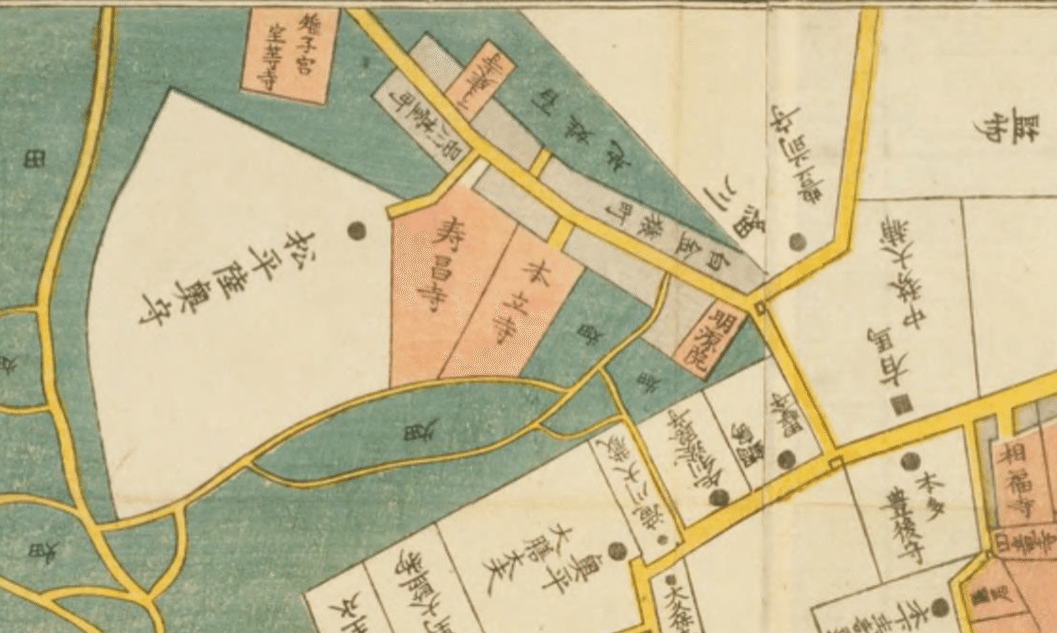

本文抜書(地図データ)+切絵図(部分)

切絵図で場所を探しながら、地図を作っています。切絵図がすばらしく、また、国会図書館デジタルコレクションは出典を示せば引用OKとのこと、使わせていただくことにしました。ありがとうございます。

以下、地図のデータです。場所を探すため、切絵図を参照しました。

ご一緒に見ていただけますと嬉しいです。

※「51)」等は、文庫本の頁数で備忘用。ちょっと煩雑でごめんなさい。

川獺浪人

133)小兵衛隠宅、

135)「深川の八幡さまへでもお詣りに行こうかえ?」

鰻売りの又六。深川の洲崎弁天の橋のたもとで、鰻の辻売りをしている。

137)又六は、老母のおみねと、➀深川島田町の裏長屋に暮らしている。隣に浪人、長屋の連中は「川獺浪人」などと、よんでいた。

138)裏長屋のことで、壁一枚をへだてたとなりの話し声は筒抜け

「女を殺すのはどうも嫌だな」

139)「場所は⑩品川台町の外れで」・・・

悪だくみ

141)その日の昼下がりに

⑭目黒不動・門前の料理屋〔稲葉屋〕の奥座敷で、若い三人の侍があつまり、酒を飲んでいる。

142)目黒の不動堂は、およそ千年もむかしに、慈覚大師が〔不動明王〕の本尊を安置し、開山となったそうだが、ものの本に、

「・・・はるかに都下を離るるといえども、参詣の人びと常に絶えず、(中略)門前5,6町が間、左右貨食店(あきないのみせ)、軒をつらねて人びとをいこわしむ」

などとあって、当時、江戸郊外の名所である。

秋山小兵衛は、目黒不動・門前の〔桐屋〕という店で売っている名物の黒飴が大好物だ。

〔稲葉屋〕は不動堂惣門(そうもん)前にある料理茶屋で、この早春に、金子伊太郎を討ち果たしたとき、・・すでにのべた。

142)加藤勝之助 33,000石 大身旗本 加藤主膳正(しゅぜんのしょう)成安の長男で、②麻布・飯倉に一刀流の道場を構える三木郷右衛門の門人である。③屋敷が芝の白金にある。

木下源太郎 千石の旗本、木下大学の次男。

川井右近の父は、四百石の旗本・川井兵庫である。

「浪人は来るんだろうな」

「本所の四ツ目にある貧乏道場でごろごろしている連中」

「よく知っているな」

144)「右近の屋敷は④本所の三ツ目にあるのです」

「その貧乏道場のあるじで、釜本九十郎というのが、④私の屋敷の近くの松平筑後守下屋敷の中間部屋へ、よく博奕を打ちにくる」

雉子の宮

148)品川台外れの⑤〔雉子の宮〕の社と道をへだてた西側の畑道をすこし入ったところに百姓家を改造した⑥剣術道場らしきものがある。

このあたりは現代の国電・⑦五反田駅前の東北の方に見える高台の住宅地になっているが、当時は、南から西へかけて一面にひろがる雑木林と田畑を見下ろす丘陵であって、大名や武家の下屋敷や寺院が多く、わずかに⑩品川台町と⑧猿町の、道をはさんだ両側が町家となっていた。

149)⑤雉子の宮は、山神の祠だったものを、慶長のころに徳川将軍が放鷹に来たとき、その祠の中に雉子が一羽、飛び入ったのを見て

「以後は、雉子の宮と名づけよ」

と言ったため、その名が残っている。別当は宝塔寺といい、丘の上の社殿を仰ぐ鳥居の右手に本堂が在る。

十日前のことだが・・・・。

加藤勝之助は、川井・木下の両名を連れて、⑨品川の御殿山へ、桜花を見物に出かけた。

坂道の途中に⑤雉子の宮の社が見え、その境内に藁屋根の茶店がある。

「や、あのあたりに道場があるらしい」

切絵図:御殿山と雉子の宮の位置。

道場の位置

151)畑道を行くと左手へ切れこむ細道が見えた。

道は下りになってい、突当りに⑥百姓家が見え、竹刀の打合う音が聞こえる。

「一刀流剣術指南 杉原佐内」

益田忠六(川獺浪人)、敵討ちの日の動き

160)その日の昼すぎに、益田忠六が深川島田町の長屋を出て行った。

161)深川から⑫永代橋をわたり⑬築地から⑭芝へぬけ、⑮目黒の行人坂へあらわれた。

行人坂を下っていくと、左側に⑯五百羅漢の石像がならんでいる。これは、すぐる明和の江戸大火に焼死した者の迷魂を弔わんがため、ある奇特の人が建立したとかで、このあたりの名所の一つになった。

このあたりは神社仏閣が多く、田園の風景を楽しみがてらの参詣人の往来もあって、目黒の谷にひろがる森や田畑をのぞむ行人坂の右側には、藁屋根の茶店が軒をつらねている。

坂を下って、目黒川に架かる石造りの⑰太鼓橋のたもとに〔正月屋〕という茶店がある。

傘屋の徳次郎(又八と尾行)

162)「先生と、うちの親分は、もう、⑱二本榎の覚真寺に来ていなさるはずだ。私は・・・紺色の暖簾を掛けた茶店(後で「七里屋」とわかる)に」

(又八)行人坂から二本榎までは、約半里の道のりである。

164)約半刻ほどして、川獺があらわれた。

外へ出て、編笠をかぶり、太鼓橋をわたって行く。

傘徳は、目黒不動へ向かってすすむ益田忠六を尾行していた。

・・傘徳が去ってから間もなく小兵衛、弥七と又六が到着

・・傘徳は結び文を残していた。弥七が傘徳を追い、小兵衛は残る。

益田は、目黒不動惣門前の料理茶屋・稲葉屋へ入って行った。

小兵衛の尾行

正月屋の座敷から4人の浪人があらわれ、行人坂をのぼって行く。

行人坂をのぼり切ると足を速めた。

⑪六軒茶屋町から白金通りへすすむ。白金11丁目の通りから右へ切れこんだ。

ゆるい傾斜に、畑道が東へのびている。

前方に、宏大な森がくろぐろと見えるのは、おそらく備前岡山31万5200石⑲松平内蔵頭の下屋敷であろう。

169)目黒不動尊前へさしかかった四谷の弥七を、稲葉屋の若い者が見つけた。

「親分さん、傘徳さんがうちに見えてます」

170)先ず、加藤勝之助・・・浪人たちが外へ出て行った。

現地到着、対決、後処理の「場所」

⑥品川台町の外れにある杉原左内の道場の戸はすべて閉ざされ、静まり返っている。・・・暗闘。

程近いところにある⑳細川山城守・㉑松平陸奥守両下屋敷から出張って

伊勢桑名10万石・・・江戸外であり・・別の物語として