推理式【記述式問題】攻略法/気象予報士試験

※ここでは、気象予報士試験・実技試験の記述式問題の攻略法として

問題文からある程度推理する方法をお伝えしています。

受験勉強お疲れ様です!晴野です。

このnote、制作途中ですが公開します。なので無料です。(誤字があっても許してください。)

完成していないにも関わらず公開する理由は、次の試験で合格してほしい方がいるから。

まぁ、手紙みたいなものです。

時間がある時に少しずつ書き足す予定ですが、今後の自分の予定に不明なところがあり、最終的に消すかもしれません。

ですので、勉強の合間にコーヒーブレイクするついでに…ご覧いただければと思います。

さて本題。

記述式問題、難しいですよね。

私は実技試験の中で、記述式問題が一番苦手でした。

慣れればそれなりに書けるようになるのですが、最初の頃は頂上が見えない山を登るような感覚で、不安で仕方なかったのを覚えています。

そしてある程度書けるようになって気付いたことがあります。

それは、「記述式問題の解答の半分以上は、問題文から推理できる」です!

それをお伝えしようと、このnoteを作りました。

それでは、始めます!

62回実技1問1(3)より

問題文から答えがわかる問題です。

【問題文】

図3(下)を用いて、九州の西の地上低気圧の850hPa面の温度移流と700hPa面の鉛直流の分布の特徴について、低気圧の中心の東側と西側を対比させて、温度移流は強弱に言及し、鉛直流は極値を付して、それぞれ35字、50字程度で述べよ。

【出題内容の整理】

九州の西の地上低気圧について

①850hPa面の温度移流の特徴を、強弱に言及し述べる。(35字程度)

②700hPa面の鉛直流の分布の特徴を、極値を付して述べる。(50字程度)

また問題文には以下の条件もあげられています。

低気圧中心の東西で比較すること

温度移流の場合は強弱に言及すること

鉛直流の場合は極値を付すこと

まず天気図を見る前に、問題文から出題者の意図を推理します。

もちろん問題文で問われていることのみ記述するのですが・・・

温度移流と鉛直流を問われるときは

「この低気圧、今から発達する要素があるんだよね!ほら!この温度移流と鉛直流、わかるでしょ!?」

という気持ちが含まれていると、私は思ってます。

まぁ試験問題なので、普通、当該低気圧は発達します。

だから解答すべき温度移流は

①「低気圧の東側に暖気移流で、西側に寒気移流」であるはず。

②「低気圧の東側で上昇流で、西側で下降流」であるはず。

さらに当該低気圧が今後も発達するとすれば、「西側の寒気移流より東側の暖気移流の方が強くなる」はず。

(鉛直流の解答には極値を添えて)

では模範解答と天気図を確認しましょう!

【模範解答】

「低気圧の中心の東側は暖気移流、西側は寒気移流で、東側の方が強い。」(32字)

「低気圧の中心の東側は最大-56hPa/hの上昇流、西側は最大+17hPa/hの下降流となっている。」(49字)

温度移流と鉛直流の様子から、この低気圧は今後も発達する可能性が高いです。

〜〜〜晴野メモ〜〜〜〜〜〜〜〜

北半球では、今後発達する低気圧の温度移流と鉛直流は、以下のようになります。

温度移流:「東側に暖気移流」,「西側に寒気移流」

鉛直流:「東側に上昇流」,「西側に下降流」

鉛直流の強さについてですが、「この値は強いのか、弱いのかわからない」と思っている方へ。

試験対策では、鉛直流の強さについて目安を覚える必要はないと思っていますが、参考になるかと思って書いておきます。

台風の中心付近では3桁程度が多いですね。

温帯低気圧の場合、強さの表記が必要であれば、2桁(例えば「-30」や「-40」)でも「強い」で良いと思います。

もし「強い」「弱い」と言い切るのが難しければ、「相対的に強い」などの比較表現を用いると乗り切れるんじゃないかな!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

62回実技1問2(3)より

問題文から答えがわかる問題です。

【問題文】

図3と図6〜図8を用いて、12時間後〜24時間後および24時間後〜36時間後のトラフと地上低気圧の位置関係やトラフの移動について、トラフの移動速度の変化に言及し、それぞれ30字程度で述べよ。なお、移動速度の変化は、12時間平均速度の変化とする。

【出題内容の整理】

以下の時間帯にわけて①②を記述します。

12時間後〜24時間後(30字程度)

24時間後〜36時間後(30字程度)

①トラフと地上低気圧の位置関係

②トラフの移動(移動速度の変化に言及)

トラフと地上低気圧の位置関係について問われるとき、出題者は何を書いてほしいのでしょうか。

トラフと地上低気圧の位置関係は、温帯低気圧の発達ステージによってお決まりのパターンがあります。

〜〜〜晴野メモ〜〜〜〜〜〜〜〜

温帯低気圧の発達ステージとトラフ・地上低気圧の関係

発生〜発達初期:トラフは地上低気圧から離れており、徐々に接近する。トラフは浅い。

発達期:トラフは地上低気圧に近づき、トラフは深まる。

最盛期:トラフは地上低気圧のすぐ西まで接近。

衰弱期:トラフは地上低気圧中心のほぼ真上に来る。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

試験でトラフと地上低気圧の位置関係を問われるということは、上記の発達ステージを理解しているかを確認されているようなもの。

とはいえ、聞かれたこと以外のことを答えるべきではないので

例えば

「トラフと地上低気圧の位置が近づいている」

「トラフが地上低気圧の西側から近づいている」

「トラフが地上低気圧に追いつき、〇時間後には真上に位置する」

などを答えてほしいのではないでしょうか。

そしてトラフと地上低気圧との位置関係を述べる際に

「トラフの移動速度」に言及することが必要ということは

「トラフの移動速度が速くなって、地上低気圧に追いつき〜」などと答えて欲しいのだと推測できます。

つまり、「当該地上低気圧の発達ステージが時間の経過と共に変化していく様子を、予想天気図から理解できているか」ということを問われていると思います。

この問題の場合、時間帯を2つにわけているので、前半と後半で低気圧の発達ステージの変化について確認したいのでしょう。

では模範解答と天気図を確認します!

【模範解答】

12時間後〜24時間後

「トラフは(前12時間と)ほぼ同じ速度で東進し、西から地上低気圧に近づく。」(28字または34字)

24時間後〜36時間後

「トラフは(前12時間と比べ)東北東進に変わり速度を速めて、地上低気圧に追いつく。」(30字または38字)

62回実技1問3(3)より

問題文から答えがわかる問題です。

【問題文】

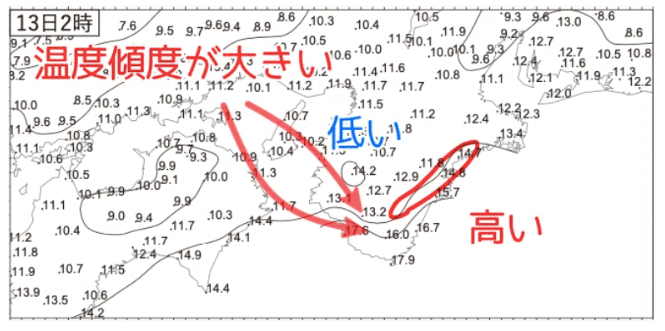

図12(右)の13日2時のレーダーエコー合成図によると、紀伊山地の南東側には北東から南西方向に帯状にのびる降水強度 20mm/h以上のエコー域がみられる。図11を基に、この帯状のエコー域とその両側における気温と風の分布の特徴について、それぞれ書き出しを含めて45字、55字程度で述べよ。

【出題内容の整理】

とある降水強度 20mm/h以上のエコー域について

帯状エコー域とその両側の①②について述べる。

①気温の分布の特徴

②風の分布の特徴

さて、帯状の強い降水が見られる領域とその両側の気温分布は、どのようになっていると考えられますか?

おそらく帯状エコー領域の両側の気温には差があり、北半球なので南東側に暖気、北西側に寒気という位置関係になっているでしょう。

また、帯状エコー領域はシアーラインでしょうから、気温傾度が大きくなっているでしょうね。

では風はどのような分布が見られるかを考えます。

エコー領域では上昇流が発生しているはずですから、風は収束している分布となっているはず。

では模範解答と実況図を確認しましょう。

【模範解答】

気温:エコー域の「北西側は南東側に比べて気温が低く、エコー域付近で温度傾度が大きくなっている。」(44字)

風:エコー域の「南東側は南または東南東の風、北西側は北北西の風又は相対的に弱い風で、エコー域付近で風が収束している。」(56字)

この問題で実況図を見ないと書けなかった内容は、風向と風速の描写くらいです。

他は実況図を見る前に予想ができた内容でした。

62回実技1問4(2)より

問題文から答えがわかる問題です。

【問題文】

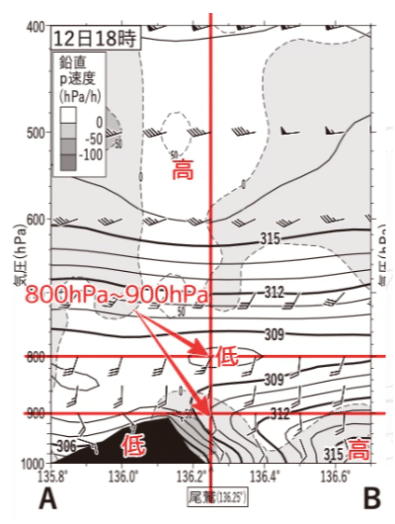

尾鷲上空950hPa〜800hPaの層における平均気温の水平温度傾度が大きいのは「12日18時」と「13日3時」のどちらか答えよ。そして、その理由を20字程度で述べよ。

【出題内容の整理】

「12日18時」と「13日3時」のどちらの時刻が「平均気温の水平温度傾度」が大きいか答えた後、その根拠を述べる。

温度風から考える問題です。

温度風の強さは気層の水平温度傾度に比例します。

つまり、この問題への解答は、「相対的に水平温度傾度の大きな時刻」であり、理由は「〇日〇時の方が温度風が強いため。」となります。

では模範解答と図を確認します。

【模範解答】

「13日3時」

理由:「13日3時の方が温度風が強いため。」(17字)

62回実技1問4(3)より

問題文から答えがわかる問題です。

【問題文】

図13(左)を用いて、12日18時の尾鷲を挟んだ東経136.0°〜136.3°の領域での下層の上昇流分布の特徴について、地形と下層風の関係を基に 25字程度で述べよ。

【出題内容の整理】

尾鷲を挟んだ東経136.0°〜136.3°の領域とは、下図の赤線で挟まれた領域のことです。

上記で示した赤線で挟まれた領域の「地形と下層風の関係を基に、下層の上昇流分布の特徴」について述べます。

尾鷲は問4(2)で強めの降水エコー付近です。

つまりシアーライン付近というわけです。

察しが良い方はもうお気付きだと思いますが

「地形・下層風・上昇流…」とくれば、「下層風が山の斜面にぶつかって強制的に上昇流が作られている」と、出題者側は答えてほしいのではないでしょうか。

そして記述式問題の解答は、見えていることを愚直に書くことが重要なので「山(斜面)の風上側で上昇流となっている」ということを書けば良いはず。

では模範解答と天気図を確認しましょう!

【模範解答】

「山頂から見て風上側の斜面を中心に上昇流が分布する。」(25字)

62回実技1問4(4)より

問題文から答えがわかる問題です。

【問題文】

図13(左)を用いて、12日18時に尾鷲上空で対流不安定となっている層の上端と下端の高度を 50hPa刻みで答えよ。そして、そのように判断するにあたってどのような特徴に着目したかを20字程度で述べよ。

【出題内容の整理】

12日18時に尾鷲上空で対流不安定となっている層(上端:800hPa,下端:900hPa)が、「対流不安定となっている」と判断した特徴を述べる。(20文字程度)

「対流不安定」とは、下層の気塊の相当温位が上層の気塊より大きい場合のことです。

よって「対流不安定となっていると判断した理由」は

「上層より下層の相当温位が高いため」などになるはず。

では模範解答と図を確認しましょう!

【模範解答】

着目した特徴:「相当温位が上方に向かって低くなっている。」(20字)

続きはまた後日・・・。