中小企業のための健康経営入門

全国の中小企業経営者のみなさんこんにちは。

健康経営エキスパートアドバイザーの和田康彦です。

今回は、中小企業のための健康経営入門というテーマで、いま注目されている健康経営についてわかりやすく解説していきたいと思います。

1.健康経営とは

ところで最近、

「健康経営ということばを良く聞くようになったけれど、一体どんな取り組みなんですか?」とか

「健康経営の取り組みを始めたいけれど、何から始めていいかわからいので教えてください」といったお悩みの声やご質問を多くいただくようになりました。

実際、健康経営に取り組む中小企業は年々増えており、こちらグラフのように、健康経営優良法人に申請・認定される中小企業も年々増加傾向にあります。

また健康経営に取り組んでいらっしゃる中小企業の経営者のみなさんからも「健康経営の実践で、従業員の満足度が高まり離職率が下がりました!」「従業員の健康意識が向上し、職場風土が改善しました!」

「従業員同士のコミュニケーションが活発になりました!」

「企業のブランド価値が向上し、自社事業の推進につながりました!」など、うれしい声をお聞きするようになりました。

そこで、今回は、中小企業のための健康経営入門というテーマで、中小企業のみなさんが健康経営に取り組む目的や効果、健康経営のはじめ方や健康経営取組みの見える化の制度などについてわかりやすく解説させていただきます。

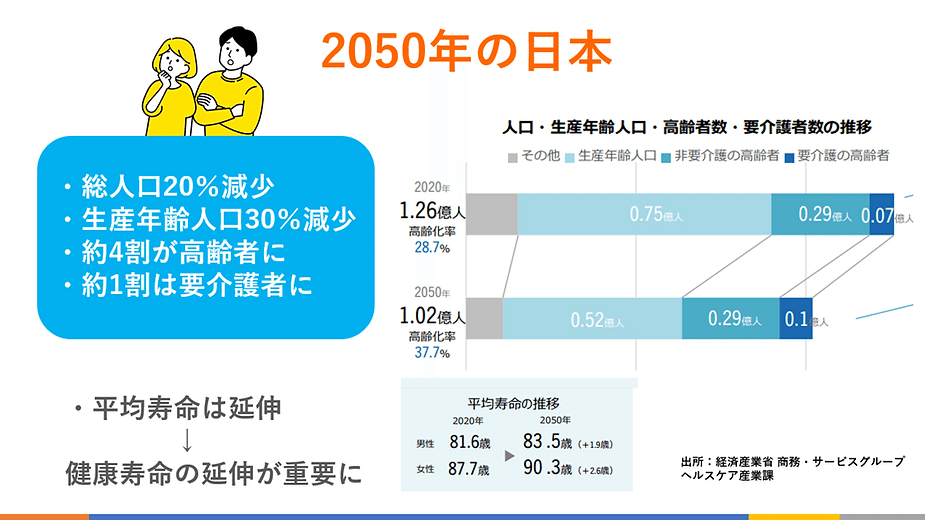

でははじめに、こちらのグラフをご覧ください。

このグラフは、2020年と2050年を比較したものです。

ご覧のように、現在から約25年後の2050年の日本では、2020年と比べて・総人口は約2割減少し、

・15歳から64歳の~産年齢人口は約30%減少

・そして総人口の約4割は65歳以上の高齢者になり、約1割は要介護者になるといわれています。

一方で平均寿命は今よりも伸びることが予測されており、健康寿命を伸ばしていくことがとても重要な課題となってきます。

とはいえ、今後健康寿命が伸びて、65歳から74歳のシニア世代の人が元気に働けるようになり、この世代も生産年齢人口に加えることができるようになると、2050年には、生産年齢人口の割合は約66%まで拡大して、2023年の59%をも大きく上回ることができるという見方もあります。

このような生産年齢人口を増やす取り組みは、大企業を中心に始まっており、例えば、明治安田生命では2027年度にも定年を70歳に延長、 ニトリHDでは70歳まで再雇用を延長し、報酬水準も現役の9割を維持することを発表しています。またYKKのように、2021年度からすでに定年制を廃止している企業もあります。

それではここからは、健康経営について具体的に解説していきたいと思います。

まず、健康経営とはどんな経営スタイルのことをいうのでしょうか。

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組をコストではなく、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することをいいます。

つまり、企業が従業員に対して健康投資を行い、従業員が働きやすい環境を整備することは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や企業価値の向上に繋がるという考え方の下で経営を行うことを健康経営と呼んでいます。

たとえば、独自の有給休暇奨励制度を設けて有給取得率向上を目指すことや、休憩用スペースの拡充、運動機会提供のためにスポーツイベントを実施する、健康相談窓口を設置するなどの施策が、健康経営の取り組みの一例です。

そして、この健康経営は、政府の日本再興戦略や未来投資戦略の国民の健康寿命延伸に関する取組の1つにも位置づけられています。

ではなぜ今健康経営に注目が集まっているのでしょうか。

それは、冒頭でも解説しましたように、生産年齢人口の減少と従業員の高齢化、深刻な人手不足、高齢化に伴う 国民医療費の増加などが背景にあります。

生産年齢人口とは、国内の生産活動を支えている人口のことです。OECD(経済協力開発機構)では15~64歳までの人口と定義され、労働力の中核を担い、社会保障を支える存在と言われています。この層の人口が減少することで、長期的な人手不足と従業員の高齢化につながります。

さらに、従業員の高齢化が進むと、病気等で働けなくなる人材が多くなるといったリスクに直面します。病院にかかる従業員が多くなると、国民医療費が増加します。同時に企業側が出している社会保険料も増加することで懸念されるのが、企業の財政的な負担増です。

このような課題を背景に、長くイキイキと働ける環境を作るための取り組みである健康経営が注目を集めているわけです。

このように健康経営を推進することは、企業、従業員、国にメリットをもたらします。

まず、企業にとっての目的は、従業員の健康増進を法令遵守にとどまらず、組織や生産性を向上させ、業績向上、企業価値向上を目指すことにあります。

次に、従業員にとっての目的は、自身の健康増進、活力向上を通じて、働きがい、生きがいの醸成につなげていくことにあります。

最後に、国にとっての目的は、人生100年時代を見据え、健康経営の推進により、健康寿命の延伸と全世代型社会保障の構築を目指すことにあります。

これまで日本企業においては、自社の従業員に「健康診断を受診させること」が重視されてきました。従業員の健康を考えるというよりも、法令遵守の観点が強かったためです。

そのため、健康管理や健康づくり、生活習慣改善のための本質的な取り組みは十分に実施しておらず、健康診断に高額な費用をかけているにもかかわらず、費用対効果が得られていないという側面がありました。

一方で、少子高齢化によって労働人口が減少し、先行きが不透明な時代に突入しました。このような変化に対応するためには、従業員の健康を守り、新しい価値を創造していくことが求められます。

したがって企業は、人材の土台となる「心と体の健康」や「働きやすさ、働きがい」に投資することが必要不可欠です。

また、医療費も増大の一途を辿っており、健康保険料の上昇が企業の経営を圧迫しています。医療費の削減という観点からも、国を挙げた健康経営への取り組みが欠かせません。

こちらは、健康経営のイメージを図式化したものです。

企業は、健康経営を通して従業員の健康投資を続けることで従業員の健康が増進し活力も向上していきます。

授業員の活力やモチベーションが向上することで企業は経営課題の解決に向けた基礎体力が向上し、それとともに、組織は活性化し生産性が向上していきます。

一方で、優秀な人材を獲得しやすくなり、人材の定着率も向上にもつながっていきます。

その結果、企業の成長ポテンシャルが上向き、イノベーションが起きやすい企業風土になって業績向上や企業価値向上をもたらしてくれます。

同時に、健康経営は国民の健康増進や持続可能な社会保障制度を構築していく上でも役立ち、結果として経済成長にもつながっていくという考え方です。

人材という資源を資本化し、新たな付加価値・企業価値を創造するためには「人の健康・企業の健康・社会の健康」を戦略的に組み立てていく必要があります。

次に健康経営に取り組むことによって生み出される具体的な効果についてみていきましょう。

具体的な効果としては、

①労働生産性が向上する

②リスクマネジメントができる

③企業のイメージをアップさせる

④離職率を低下させられる

⑤企業が負担する医療費を削減できる

の5つがあげられます。

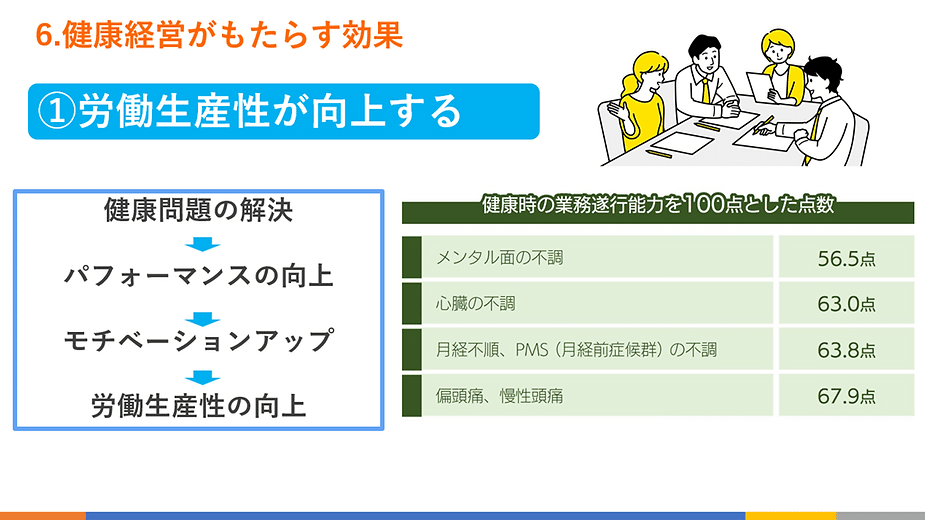

まず健康経営により、従業員の健康状態を維持・増進させることで、労働生産性の向上につながることになると言われております。ストレスや病気、ケガなどを抱えていては、誰でも思うように仕事ができないのは当然と言えるでしょう。健康日本21の「疾患・症状が仕事の生産性などに与える影響に関する調査」では、ご覧のようなデータが示されています。

健康な時の業務遂行能力を100点とした場合、メンタル面の不調があるときは56.5点に低下、また心臓の不調があるときは63点に、月経不順や月経前症候群の時には63.8点、片頭痛や慢性頭痛の場合は67.9点にまで低下するという調査結果です。

このように、心身に不調があると、業務遂行能力を大きく低下させることがわかっています。

これらの健康問題を解決するだけで、おのずと従業員のパフォーマンスも向上することがわかります。健康経営の取り組みの中で、体調が良くなり、仕事も上手くいくようになれば、モチベーションもアップすることでしょう。結果として、企業の業績アップにもつながり、好循環を生み出す可能性があります。

次に、健康経営における効果として、リスクマネジメントが可能になることが挙げられます。

従業員の健康問題を放置したまま勤務を続けることは、生活習慣病や心筋梗塞などのリスクを増加させます。結果として入院や死亡する事態になると、人材を失って生産力を低下させるだけでなく、新しく人を補充するコストも発生するのです。

また、体の不調はメンタル面にも悪影響を及ぼします。心身共に不調のままでは、物事に集中できなくなり、事故や不祥事を起こす原因になります。仕事上で起こった事故は、ともすれば企業自体を揺るがす問題になりかねません。さらに、労災が認定されれば、企業の負担が増えるのは避けられないでしょう。

従業員の健康管理を積極的に行うことは、これらのようなリスクを最小限にとどめることに役立ちます。ひいては、企業を守ることにもつながるのです。

そして、健康経営の取り組みをすることで、従業員の健康維持や回復に積極的に取り組んでいる企業、従業員を大切にしている企業といったように会社のイメージをアップさせることが可能です。

また従業員や求職者からの信頼度が上がる、取引先やビジネスパートナーからも評価されるようになる、お客様からの評判がアップする、金融機関や投資家、自治体からの信頼度も向上することが可能になります。

この後詳しく解説しますが、経済産業省では「健康経営優良法人」の認定を行っています。企業の取り組みが見えるようになることで、求職者や関係企業などにポジティブなイメージを与えやすくなります。

また健康経営の取り組みを進めることは、離職率の低下にもつながります。

健康経営によって心身の負担が軽減されれば、何事もポジティブに捉え、前向きに行動できるようになります。そうすることで、良い意味で自信が付き、生産性が向上するでしょう。目に見えて成果が現れると、モチベーションのアップにもつながり、業績も引き上げる可能性もあります。

業績が上がれば給与や賞与、役職などの待遇も改善され、より働きやすい環境を作ることが可能です。従業員が頑張った分、企業側も還元をすることで信頼関係は強化され、より業績を伸ばそうと一体となって業務に励むでしょう。結果として、従業員の離職を食い止めることにつながるのです。

健康経営に取り組む効果の1つとして、企業が負担する医療費を適正化できることが挙げられます。

健康経営は、従業員の健康を維持・増進するための取り組みです。体調を崩す従業員が多くなるほど、病院の利用者が増えるのは当然のことでしょう。さらに、従業員の高齢化によって拍車がかかる可能性もあります。

見えない人件費と言われる企業負担の医療費が増加すると、経営を圧迫することも考えられます。この課題を解決するには、労働環境の改善や従業員の健康増進が必要です。両者は健康経営が目的とするところであるため、取り組みを進めて効果が出れば、医療費の削減につながります。

経済産業省が中小企業に対して行った、健康経営に取り組んだことの効果についての調査結果でも、

従業員の健康状態の改善

従業員の生活習慣や健康リテラシーの改善向上

企業ブランドイメージの向上

組織の活性化

従業員間のコミュニケーションの改善・促進が上位に入っています。

また働く人に聞いた調査では、健康経営に取り組む企業で働きたいと答えた人が5割以上に上り、健康経営は企業の差別化戦略としても有効であり、人材採用面でもメリットがあることが明らかになっています。

また健康経営を推進している企業で働いている従業員に聞いた調査では、約6割の従業員が健康経営のメリットを感じており、2人に1人がモチベーションが向上したと答えています。具体的なメリットとしては、有休がとりやすくなった、残業が減った、育児や介護への理解度が増した といった声が聞かれました。

ではここで、中小企業が健康経営を始めるにあたっての4つのステップについて説明していきたいと思います。

ご覧のように、

2.健康経営のはじめ方

ステップ1 健康宣言をしよう

ステップ2 実施できる環境を整えよう

ステップ3 具体的な施策を実行しよう

の4つのステップではじめて行くことが重要です。

まず、健康経営への取り組みを始めることを決定したら、まず社内広報や社内会議を活用して社内全体に宣言を行いましょう。経営者をはじめ、社内全体に取り組みの重要性を認識させ、できる限り参加者を増やすのがポイントです。同時に、経営理念に基づいた具体的な指針を示すことで、取り組みに関する理解も深まるでしょう。

また、全国健康保険協会では各都道府県支部ごとに「健康宣言事業所の募集」をしている場合があります。加入する保険者などの宣言事業に参加することで、健康づくり支援策に応じたさまざまなサポ ートが受けられます。あらかじめ確認をとり、「健康宣言」に関する申請も行っておくと良いでしょう。

宣言を行い、取り組みに関する情報を周知させたら、健康経営を推進するチームを作りましょう。担当部署を新設したり、人事部などに専門資格を持つ担当者を配置したり、担当者に対する研修をするなどの工夫をして、実行力のあるチームにするのがポイントです。事業場が複数ある場合は、事業場ごとに担当者を決めます。また効果を高めるために、外部から健康経営アドバイザーを迎え入れるのも良いでしょう。

健康経営は、会社全体を挙げての取り組みにしないと意味がないため、企画段階から役員会などが関わることも重要です。

社内で健康経営の推進チームが組織されたら、自社が抱える健康課題を把握しましょう。課題を調べる方法としては、健康診断やストレスチェックの結果から、従業員の健康状態を分析し、自社が現在どのような課題を抱えているのかを明確にすることが重要です。

例えば健康診断の受診率が低い、健康診断でメタボリックシンドロームと診断された従業員が多い、休職者が増えている、有給休暇の消化率が低い、喫煙者が多いといったことが健康課題となります。

もちろん、部署や役職、担当業務などによって課題が異なることもあります。長時間残業が目立つ、平均年齢が高いなど、それぞれの課題に応じた目標を設定しましょう。課題の把握や目標の設定には、産業医や産業保健師との連携も重要です。

自社の課題を把握し、目標が決まったら、改善する計画を作成し実行に移して下さい。計画を実施するうえでは例えば、・健診の受診を推進するポスターを掲示する 朝にラジオ体操を行う 階段の利用を推進する 有給消化率を管理職の査定項目にする 禁煙を推進するポスターを掲示するなどできることから始めることが大切です。

もちろん、実施から一定期間が経過した時点で取り組みを評価・検証することも重要です。どのような結果が出ているかをしっかりと分析し、見直すべき所は見直して取り組みを継続しましょう。

この時に大切なのは、評価指標の立て方です。評価指標は①経営課題解決につながる指標であること ②改善可能であること ③数字で評価できること ④評価が難しくないことの4つのチェックポイントを参考にして立てていきましょう。

以上、中小企業が健康経営を始めるための4つのステップについてお話させていただきました。

ところで経済産業省では、健康経営に係る各種顕彰制度を通じて健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」し、社会的な評価を受けることができる環境を整備するため、各種顕彰制度を設けています。

3.健康経営の取り組みの見える化

2014年度から上場企業を対象に「健康経営銘柄」を選定。2024年は27業種53社が認定されています。また、 2016年度からは「健康経営優良法人認定制度」を推進しています。さらに健康経営優良法人大規模法人部門の上位層には「ホワイト500」、中小規模法人部門 の上位層には「ブライト500」の冠を付加しています。

健康経営銘柄の方針は、「東京証券取引所の上場会社の中から『健康経営』に優れた企業を選定し、長期的な視点からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介をすることを通じ、企業による『健康経営』の取組を促進することを目指す」こととしています。

健康経営銘柄企業に対しては、健康経営を普及拡大していく「アンバサダー」的な役割を求めるとともに、健康経営を行うことでいかに生産性や企業価値に効果があるかを分析し、それをステークホルダーに対して積極的に発信していくことを求めています。

こちらのグラフは、健康経営銘柄2021に選定された企業の平均株価とTOPIXの推移を、 2011年9月~2021年9月の10年間で比較したものです。ご覧のように、 銘柄に選定された企業の株価はTOPIXを上回る形で推移しており、投資家からも評価されていることがわかります。

次に健康経営優良法人の方針は、「健康経営に取り組む優良な法人を『見える化』することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人』として社会的に評価を受けることができる環境を整備する」こととしています。

大規模法人部門に認定されると

従業員や求職者、関係企業や金融機関などから『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人』として社会的に評価を得られます。

また認定企業に対しては、グループ会社全体や取引先、地域の関係企業、顧客、従業員の家族などに健康経営の考え方を普及拡大していく「トップランナー」の一員としての役割を求めています。

ところで

健康経営を全国に浸透させるには、特に地域の中小企業における取り組みを広げることが不可欠であり、中小規模法人部門においては、個社に合った優良な取組を実施する法人を積極的に認定することで、健康経営のすそ野を広げるツールとしています。

中小規模法人に対しては、引き続き自社の健康課題に応じた取組を実践し、地域における健康経営の拡大のために、その取組事例の発信等をする役割を求めています。

健康経営優良法人に認定されることのメリットとしては、

『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人』として社会的に評価を受けることができること

認定企業のロゴマークを企業のPR などに使用できること

中小企業向け補助金や自治体の公共調達における加点、政策金融の財政投融資支援、金融機関の低利子などの優遇措置を受けられることなどがあげられます。

冒頭にも申し上げましたが、中小企業では健康経営の重要性に対する認識が高まりつつあり、健康経営優良法人認定への申請件数・認定数は年々増加傾向にあります。

業種別での推移をみていきますと、前年に比べて認定数が多い業界は建設業や製造業、また認定増加率が高いのは娯楽業や宿泊業となっています。

また中小規模法人部門の認定数では大阪府が全国で最も多く、兵庫県も4位につけており、関西企業は健康経営に積極的であることがわかります。

健康経営優良法人(中小規模部門)に認定されるためには

「経営理念(経営者の自覚)」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント」の4つの分類ごとに設定された必須項目と選択項目の評価基準を満たすことが必要になります

それでは最後に、健康経営を進める上で効果的な施策の例をご紹介しますので健康経営を推進するための施策の具現化にお役立てください。

4.健康経営を進める上で効果的な施策の一例

定期検診の受診率100%を目指しましょう!

労働安全衛生法第66条にもとづき、企業の経営者は自社で勤務する労働者に対して健康診断を実施する義務があります。また、労働者にも、企業が実施する健康診断の受診義務があります。

ところが、実際には実施率・受診率ともに100%には達していません。特に、規模の小さい企業ほど、定期健康診断が未実施の傾向にあります。健康診断の受診は、健康経営において最も基本的な取り組みとされ、2022年度には健康経営銘柄および大規模法人部門の健康経営優良法人、中小規模法人部門の健康経営優良法人、それぞれの認定要件に「健康診断受診率100%」が設定されました。

健康経営優良法人を目指すなら、まずは健康診断の確実な実施と従業員への受診勧奨に努めましょう。

「仕事が多忙だから」「時間がもったいないから」といった理由で受診を避ける従業員には、健康診断を受けられるように業務の割り振りを考慮し、時間的な余裕を十分に与えることが大切です。

定期検診の再診を促しましょう!

検診の目的は、結果をもとに疾病の早期発見・早期治療につなげることです。定期検診の受診率を100%に近づけるとともに、異常所見があり「要精密検査」「要治療」の結果が出た従業員には再診を促しましょう。

ストレスチェックを実施しましょう!

2015年12月の労働安全衛生法改正に伴い、従業員50人以上の企業に対して毎年1回、全従業員を対象としたストレスチェックの実施が義務付けられました。

ストレスチェックは、ストレスに関する質問に選択回答し、従業員のストレスの程度を把握するものです。従業員にみずからのストレスへの気づきを促し、メンタル不調による休職、離職を未然に防ぐことを目的としています。

健康増進や過重労働防止への数値目標を設定しましょう!

自社の健康課題を改善するためには、具体的な数値目標の設定も大切です。例えば

ウォーキングイベントへの参加率を80%まで高める

健康診断の再検査受診率を100%にする

有給休暇を全員が5日以上取得できるようにするといった目標を参考にしてみてください

セミナーなどを実施し、従業員の健康意識を高めましょう!

健康診断や再検査の受診率も、メンタルヘルスの問題も、当事者である従業員の意識が低いままでは改善が進みません。

外部講師を招いて、メンタルヘルスケア講習や食生活講座などを開催したり、eラーニングの受講環境を整えたりして、従業員に健康について学ぶ機会を提供しましょう。健康診断の意義や再診の重要性については、産業医に講演してもらうのも効果的です。

労働時間や休暇日数を見直しましょう!

長時間労働や休日返上での激務は、従業員が心身のバランスを崩す原因になります。ノー残業デーを設定する、残業時間が多い従業員には産業医との面談を推奨するなど、ワークライフバランスを維持できる働き方をサポートしましょう。

社内コミュニケーションを促進しましょう!

健康経営施策の継続的な実践には、健康づくりをみんなで楽しむ前向きな職場風土が欠かせません。健診の受診や再診を呼びかけるだけでなく、従業員を巻き込むイベントを計画して社内のコミュニケーションを活性化させましょう。

例えば、歩数や歩いた距離を競うイベントは比較的簡単に導入できる上、部署を越えた交流にもつながりやすいです。

メンタル不調者に対応できる体制を整えましょう!

メンタルの不調は、本人も気づかないうちに進行し、仕事の質や生産性に大きな影響を及ぼします。従業員が精神的に追い込まれないような環境づくりに努めるとともに、不調者が出た場合に備えて社内制度を整えましょう。

医療関係者との面談の場を設けたり、勤務時間や業務内容に配慮したりして、無理のない回復をサポートすることが大切です。

治療と仕事の両立を支援しましょう!

健康経営を実践したからといって、従業員の心身の不調をゼロにできるわけではありません。病気の治療が必要な従業員が出た場合に備えて、治療と仕事が両立できる体制も整えておきましょう。

具体的には、傷病休暇を通院に利用できるようにする、治療期間中の業務内容や勤務時間について柔軟に対応する、当人および当人の上司や同僚のための専用相談窓口を作るなどの対応が有効です。

保健指導を実施しましょう!

健康診断や人間ドックで「生活習慣病の発症リスクが高い」と診断された人に対して、保健師や管理栄養士が生活習慣の改善をサポートする特定保健指導を受ける機会を提供する方法もあります。その際、指導時間を出勤認定したり、勤務シフトを調整したりして、仕事を気にせず指導を受けられるようにしましょう。

食生活改善の指導を行いましょう!

メタボリックシンドロームの改善には、食生活の見直しが効果的です。特定保健指導の受診勧奨に加えて、例えば

• 野菜摂取量が増えるよう、社員食堂のメニューを改善する

• 栄養バランスのとれた仕出し弁当を安価に導入する

などの取り組みをされてはいかがでしょうか

従業員に運動機会を提供しましょう!

仕事が忙しく、運動が不足している従業員のため、社内で運動の機会を作る方法もあります。朝礼後にラジオ体操、お昼休みにストレッチというように、全員で運動する時間を作ると、運動の好き嫌いにかかわらず体を動かすことができます。

以上、今回は、健康経営エキスパートアドバイザーの和田が、中小企業のための健康経営入門というテーマでお話させていただきました。

健康経営は、人材という資産を守り、育てる上で重要な要素です。しかし、健康経営に初めて取り組む企業は、推進計画を策定する方法や健康経営の具体的な進め方など、何から手をつけるべきかわからずに悩むことも多いと思います。

健康経営の実践を検討している方は、ぜひ「健康経営エキスパートアドバイザーの和田康彦」にご相談ください。

無料相談も行っていますので、お気軽にお声がけください。

健康経営で幸せな未来を創造していきましょう。

閲覧数:1回0件のコメント

いいね!されていない記事

最新記事

健康経営の具体的取り組み⑲ 具体的な目標設定と評価改善に取り組みましょう。

70

いいね!されていない記事

健康経営の具体的取り組み⑱ 歯・口腔の健康に取り組みましょう。

00

いいね!されていない記事

00

いいね!されていない記事

コメント

コメントを追加…

健康経営についてのご相談やお問い合わせは、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。

Tel: 090-4299-5504

Email: lifevaluelab@gmail.com

〒658-0032

神戸市東灘区向洋町中6-6-613-921

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

© 2024 ライフバリューラボ Wix.com を使って作成されました