なんやかんやで意気投合 河鍋暁斎と松浦武四郎

2024年4月某日

画鬼 河鍋暁斎×鬼才 松浦武四郎 「地獄極楽めぐり図」からリアル武四郎涅槃図まで

静嘉堂文庫美術館

「画鬼」でおなじみ、河鍋暁斎。

ジョサイア・コンドルがお弟子さんだったこともあり、丸の内近辺に縁がある。

一方「鬼才」松浦武四郎。

蝦夷地調査を敢行し「北海道」の名付け親。その後古物の蒐集にのめり込む。

そんな二人が同じ時代にご近所さんで、がっつり交流&コラボしてたんだ~

という事実を知って楽しくなる。

天神さんと観音さんを篤く信仰していたという共通点もあったそう。

暁斎先生の表現力や、なんとも言えないおもろいセンスを堪能しつつ、

松浦武四郎の蒐集癖におののきつつ。

お互いに、こだわりとかクセとかプライドがすごそうだな~とニヤニヤしながら鑑賞したのだった。

●第1章 暁斎と武四郎―『撥雲余興(はつうんよきょう)』まで

・地獄極楽めぐり図

河鍋暁斎が、知り合いの愛娘の追善供養のために描いた画。

極楽行き超特急~の場面↑が有名だけど、見どころは盛りだくさん。

結構奇想天外なんだけど、ビジュアライズの説得力というか。

おとっつあんを励ましたい!って心を込めて描いているのかな。

地獄も極楽も見てきたように描いちゃう暁斎先生。

複製本は手に取って全ページ見られる。

・撥雲余興(はつうんよきょう)

松浦武四郎の蒐集名品図録。彼の集めた古器物およそ30点が静嘉堂文庫に。

縁があったんだねえ。

ちなみに1冊では収まらず、二集も刊行された。

・金光り明最勝王経(讃岐切)

菅原道真直筆?めっちゃスッキリした字。

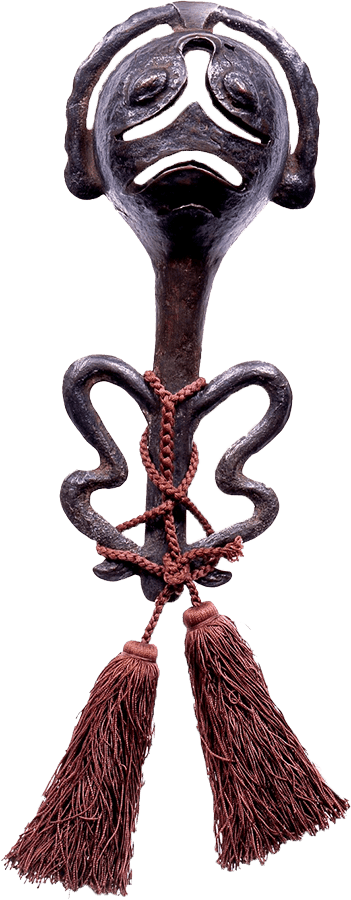

・六鈴鏡

3月に國學院大學博物館でみた「榧園好古図譜」展で同じようなのを見た。埼玉の根岸家のやつ。

鳴らしてみたい。

いい顔してる~ 密教の道具が元になっているらしいが江戸時代に作られたもの。

んー鳴らしてみたい。

・永恩具経など、お経の虫食いも完コピ

アイヌ語の地名も記すのが武四郎ならでは。めっちゃ細かい。

ロビーの床にでっかい複製が展示されている。

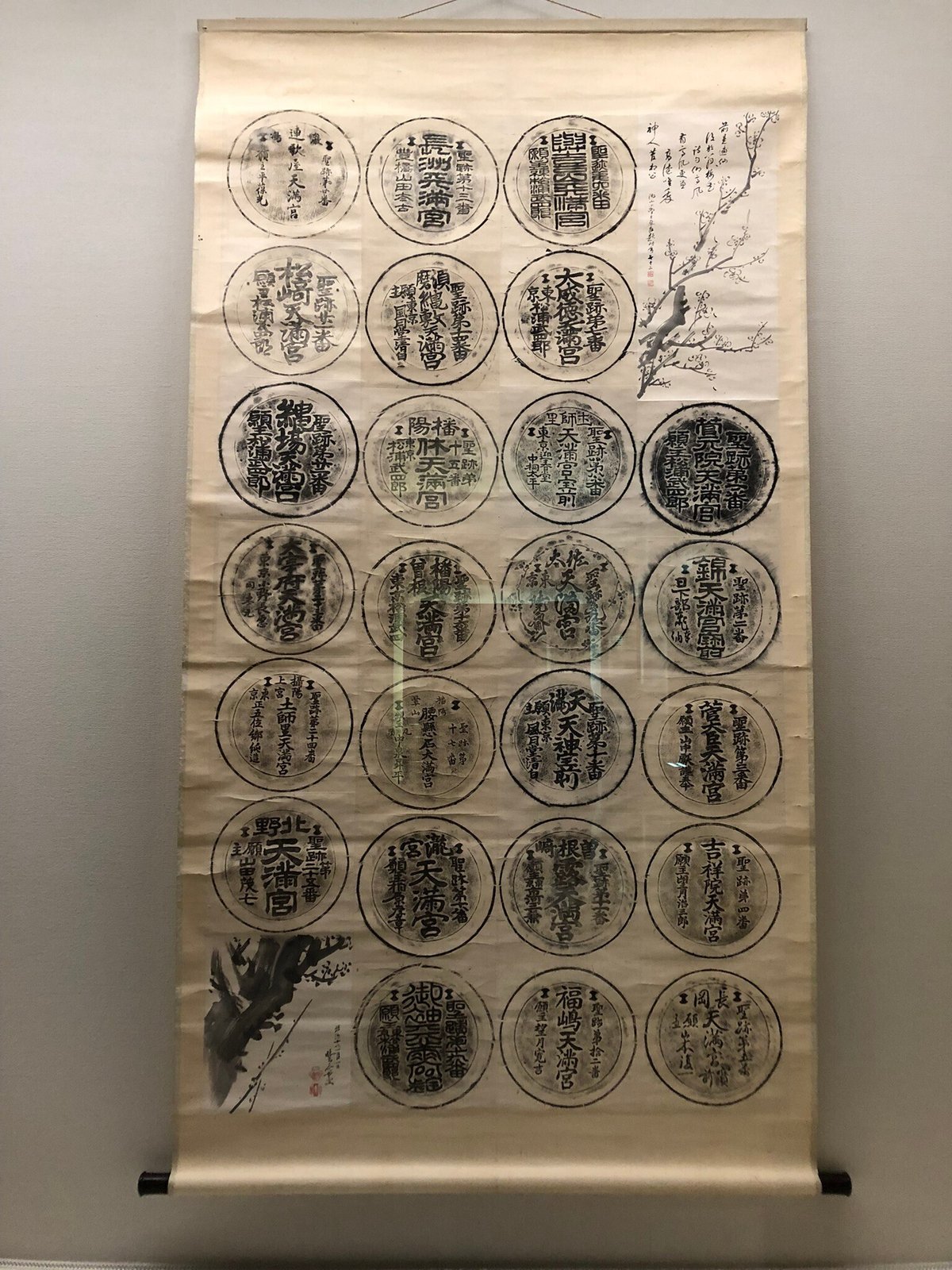

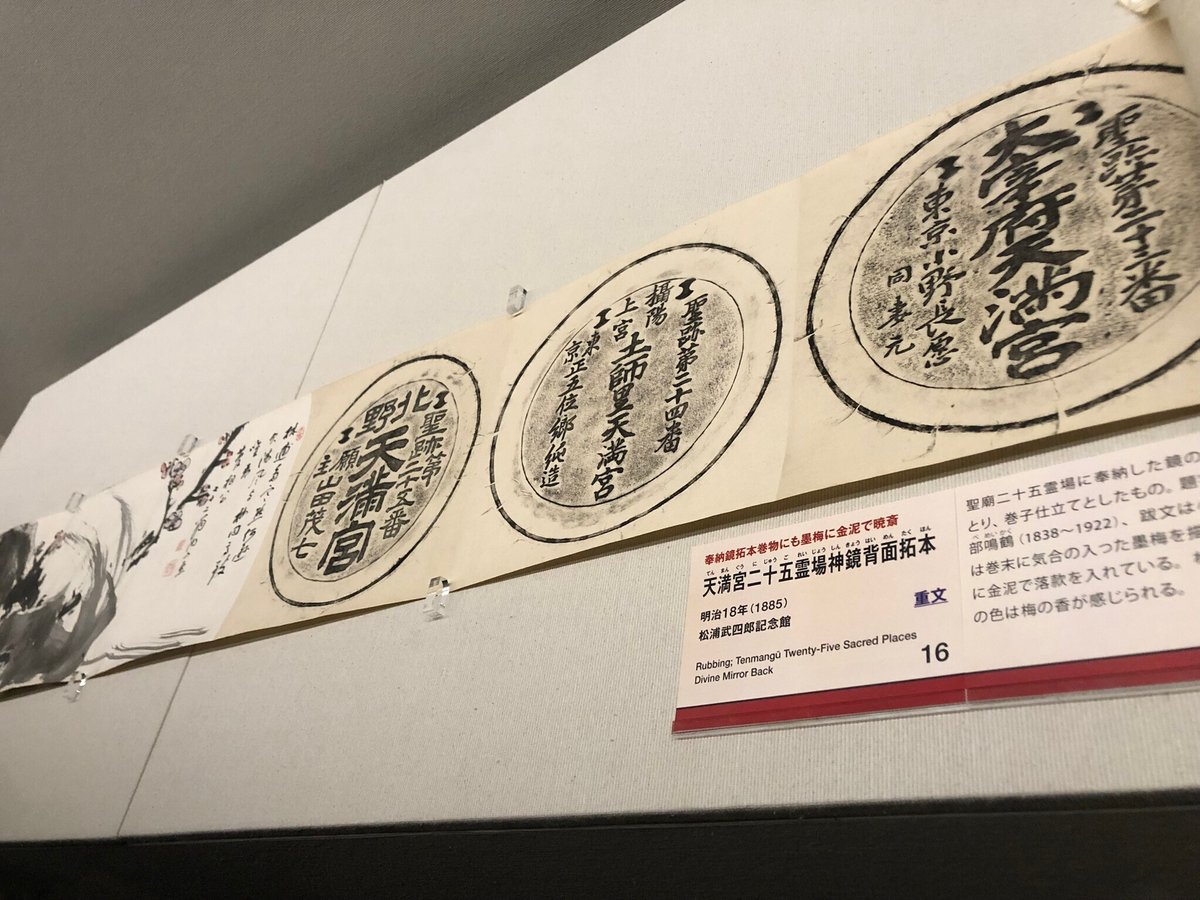

●第2章 暁斎と武四郎―天神信仰と祈りの造形

西日本の天神さんスタンプラリー。コンプリート!?

梅の絵がアクセントになってて、素敵にまとまってる。

・日課天神像

シュッとした天神さん。

暁斎先生は毎日描いて月ごとでまとめて奉納していたそう。

日課図用のハンコを作って押してあるところに本気度を感じる。

・埴輪を作る野見宿禰。相撲の神様だけど、土師氏の先祖でもあるのだとか。

武四郎は常に袋を持っていて、いろんな人に「火の用心」と書かせたらしい。

烏の方はもちろん暁斎先生によるもの。

このポーチ、欲しいわ~

ある意味、今回の展覧会で一番びっくりしたかも。

武四郎が最後の旅行に持ってったという洋傘。

絵が描かれた布を手縫いで縫いつけてるぽい。

手づくり感と同時に

「暁斎の骸骨柄の傘を差したい!」って気持ちが伝わってきて、なんかすごいなあ~って思った。

青とグレーのの組み合わせも素敵。

日本では最初期の洋傘とのこと。

●第3章 暁斎×武四郎=「武四郎涅槃図」

今回の真打ち登場~

涅槃図って、王道からアレンジまで結構バリエーションがあるけど、これまたおもしろなのがあったもんだねえ。

ただ…武四郎の蒐集品が増えると「これも描き加えよ」なんて言われたりして、依頼から完成まで6年ほどかかったらしい。

暁斎先生の絵日記では武四郎のことを「いやみ老人」って書いてたとか。

武四郎が1818年生まれで、暁斎が1831年生まれだから、まあ、ねえ。それくらい言いたくもなるわな~

というエピソードもおもしろいけど、涅槃図自体も相当おもしろい。

自宅でのお昼寝を涅槃に見立てている。

身につけているのは、お気に入りの首飾りと火の用心ポーチ。

その周りには、お昼寝だけどいちおう嘆き悲しむ様子のみなさん。

七福神や羅漢、掛け軸から飛び出してきた人たち、動物、武四郎が集めた好古物などなど…

「松浦武四郎のすべて」みたいな、コテコテ感がたまらない。

で、涅槃図に描き込まれている好古物の実物も展示されているのがいい。

松浦家と静嘉堂で35点が現存しているのだそう。

勾玉や管玉をあしらった、自慢の首飾り。

色と素材の配置にセンスを感じる。結構重たそう。

●第4章 好古趣味の系譜―静嘉堂文庫と千歳文庫

武四郎の親友・川喜田石水(川喜田家第14代)、川喜田半泥子(川喜田家第16代)、岩﨑小彌太(三菱第四代社長・静嘉堂初代理事長)との縁を紹介。

・近世蝦夷人物誌

武四郎が文も絵も手がけたくアイヌの人たち。味わい深い。

・古銭を綺麗な千代紙できちんと包んで箱につめて保存してるのに、ちょっとグッときた

・渡唐天神像

ほっこりするな~おかっぱだな~と思ったら…頭が「天」、胴体が「神」の文字が表されているのだった

●曜変天目

大トリは曜変天目。

ここに来ればいつでも観られる国宝。ありがたや~

今回も周りをぐるぐるしながらねっとりと鑑賞。

いつ観てもそのキラキラに驚く。

ちなみに曜変天目アロハ(シルク製)がちょっと気になってる。