III.ラヴェルの時代のパリ国立高等音楽院

もくじへ

著者マデリーン・ゴス(1892 - 1960)はラヴェルの死後まもなく、英語による最初の評伝を書いたアメリカの作家です。ゴスは当時パリに滞在しており、ラヴェルの弟エドゥアールやリカルド・ビニェスなど子ども時代からの友人や身近な人々に直接会って話を聞いています。『モーリス・ラヴェルの生涯』は"Bolero: The Life of Maurice Ravel"(1940年出版)の日本語訳です。

・歴史

・音楽院でラヴェルが受けた教育と教師

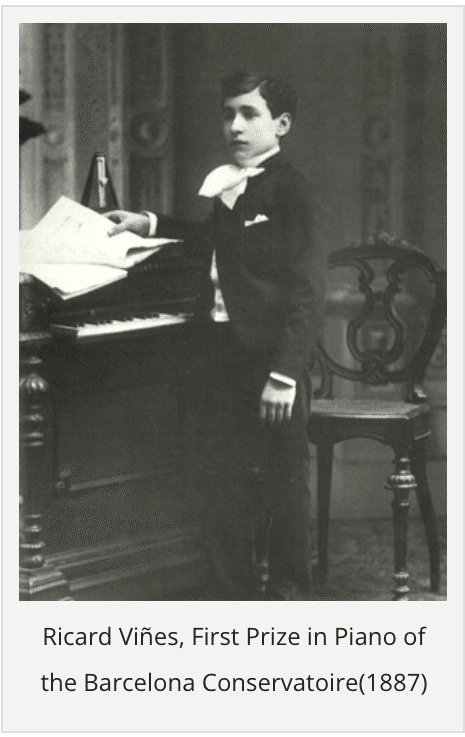

・リカルド・ビニェス

・ピアニストとしてのラヴェル

・最初のメダル

・伝統への反抗

ラヴェルの時代、パリ国立高等音楽院の入った建物は、コンセルバトワール通りにあった。建物は古い修道院、あるいは刑務所のような見映えで、鉄の門扉によって外界から遮断され、石畳の中庭を通って学生たちは教室へ向かった。教室は暗く冷えびえとしていて、小さな窓にはめられた鉄格子が刑務所のようだった。壁際には固い木の長椅子が置かれ、それが規律を守ることを促し、学生に警告を与えていた。1911年にこの建物(下の写真)の使用は廃止になり、サン=ラザール駅のすぐ後ろのマドリード通り14番へと学校は移動した。

1784年に音楽院が創設されたときは、当時ムニュ・プレズィール・ホテルとして知られていた建物の中にあった。作曲家のフランソワ=ジョゼフ・ゴセックのもと、王立歌唱学校(エコール・ロイヤル・デ・シャント)が創設され、その2年後、演劇学科が加えられ、音楽・演劇学校(エコール・ロイヤル・デ・シャント・エ・ドゥ・デクラマシオン・リリキ)となった。パリが市の楽団をつくることを決めたとき、さらなる学科が加えられ、「無料音楽学校とパリ国家警備隊」の名になった。この長い名前は、後に、国民音楽学校に縮められる。音楽と演劇の二つの学科は、最終的に一つのものとなり、学校は現在(この本が書かれた当時の1940年頃)の名前、パリ国立高等音楽・演劇学校となった。これは才能ある若い音楽家を育てることを目標とした、政府によって管理される無料の教育機関である。

最初の学校長となったのはベルナール・サレットで、その後多くの著名な音楽家たちに受け継がれた。ケルビーニ、ダニエル・オベール、アンブロワーズ・トマ 、テオドール・デュボワ、そしてガブリエル・フォーレがつづいた。この本の執筆当時はアンリ・ラボーが学校長だった。

1800年、ナポレオン・ボナパルトは音楽院を再建した。多くの変更と追加が行われ、それは1世紀半たった現在に受け継がれる。これは19世紀フランス音楽の向上にとって、重要なものとなった。

その高い名声によって何百人という学生が、毎年入学を試みた。ずば抜けて才能のある者だけが選ばれ、音楽学校への入学そのものが大きな成果となった。また「プレミア・プリ」の受賞は、若手音楽家にとっての最高の名誉であった。

パリ音楽院は音楽家のための完璧な準備機関として機能していた。器楽や声楽のレッスンの他、学生はソルフェージュの基礎(音楽のアルファベット)*やハーモニー(音楽の文法)の履修が求められた。外国語を学ぶように、音楽に関するすべての規則と用語を学校は教えた。さらに重要だったのは、実際の指導以上に、この環境の中に置かれたことで受ける影響や、芸術を追求する準備をさせるという美に対する伝統だった。(下の写真:1895年当時の学校の図書館)

ラヴェルはこの音楽学校で15年間を過ごした。1889年、アンチオームのピアノ予備クラスに14歳で入り、のちにシャルル・ド・ベリオのクラスに進んだ。ハーモニーと対位法は、エミール・ペサール、アンリ・ジェダルジュについたのち、ガブリエル・フォーレに師事した。

入学してすぐ、ラヴェルは、アンチオームのクラス全員がうらやむ、素晴らしいピアノを弾く少年と出会った。そのリカルド・ビニェスという少年がスペインからやって来たこと、それがモーリスの興味を惹いた理由の一つだった。マリー・ラヴェルの息子にとって、スペインは特別な魔力をもっていた。母親から少女時代に暮らした土地のことをたくさん聞いていたことで、モーリスはスペイン人に非常に親しみを抱いていた。

ビニェスはスペイン人ではあったが、生涯のほとんどをパリで過ごすことになった。そして、モーリスとの友人関係は入学後すぐにはじまり、またラヴェルの人生において、最も長くつづくものとなった。ビニェスはヨーロッパと南米で名高いコンサート・ピアニストになり(アメリカ合衆国には行っていない)、まだラヴェルが作曲家として知られていない初期に、その楽曲を演奏し、人々に紹介した。

当時、「近代」音楽は、古典になじみのある聴衆にとって、それほど好まれていなかった。しかしリカルド・ビニェスは熱意をもって若い作曲家たちを支援し、たとえ反対されても、自分のプログラムに作品を取り入れた。音楽評論家のG・ジャン・オーブリーはこう言っている。

最初にモーリス・ラヴェルの『鏡』を演奏したとき、ビニェスは非難の声に迎えられた、、、口ひげの影で待ち伏せするように、笑みを浮かべて、通がときに見せる頓着しない態度で、静かにあれこれ言うことなしに忍耐強く演奏し、それが価値あるものだと人々にわからせようとした。誰一人、このような報いのない任務をやり遂げた者はいなかったし、ここまでの熱意を見せることも、作品の確かな味わいを証明してみせることもできなかった。

ビニェスは現在は、小柄で背の丸まった、優しく誠実な性格の持ち主となり、仲間の音楽家たちみんなに愛されている。カイゼル髭こそないが、いまもその目には若々しい熱意が溢れている。そして64歳でありながら、その演奏には若い頃のきらめきが見える。だれひとり、音楽院時代の仲間として、ラヴェルの音楽をビニェスのように愛情あふれる理解のもとで演奏することはできないだろう。(左:ビニェス、右:ラヴェル/1905年)

ビニェスはいまも14歳の頃の生き生きとしたモーリスの写真をもっている。「モーリスはフィレンツェの若いボーイみたいだった」とビニェスは言う。「すくっとビシッと立って、長くて流れるような黒い髪で。ちょっとぎこちない用心深い歩き方をして、態度はいたって真面目。でも心は詩の世界やファンタジーとか、貴重なもの珍しいものに向けられていて、奇妙なところと洗練をあわせもっていた。くっきりとした横顔は繊細なバスク人そのもの、細い首に小さな肩だった」*(下の写真はまだ小さな頃のモーリス、髪は長かったようだ)

ビニェス夫人は息子がモーリスの家に行くとき、よく一緒についていった。マリー・ラヴェルは若いときに親しんだスペイン語を話せる相手を見つけて、とても喜んだ。というのもマリーはパリのような大きな街に来て、とまどうことが多かったからだ。両家族は親しく付き合うようになった。どちらも息子に対して、音楽の道へ進む希望をもっていた。リカルドとモーリスはピアノの前で何時間もともに過ごした。四手連弾用の曲を見つけて、つぎつぎに弾いていった。中でも近代の作曲家のものがお気に入りだった。どちらの両親も、演奏を聴いて、息子たちの才能を認めることが無上の喜びとなった。

その時期、ラヴェル一家はピガール通り73番地に住んでいた。ピガール広場を見おろす一角だった。広々としたバルコニーが、アパート6階の両サイドに張り出していて、温かな季節には、ラヴェル一家は多くのフランス人家族がそうしているように、テーブルを外に持ち出しそこで食事をした。モーリスとリカルドは下の道を歩く人々を眺めて、そこで楽しい時間を過ごした。ピガール広場にあるカフェは若い芸術家たちが好んで集まる場所で、テーブルの前を散歩するモデルたちは、画家たちのためにポーズをとる特権を競っていた。ビニェスは言う。「モーリスとぼくは、どの画家がどのモデルを選ぶか、賭けをしようとしたね」

夜になってバルコニーから見る星は、とても近くに感じられた。星座を見上げる二人の少年は、天文学を一緒に勉強することを思いつく。それにあきれば、モーリスはビニェスを緑のシェードのオイルランプがともる小さなサロンに連れていき、練習したばかりの手品をやってみせた。あるいは、後のモーリスの入り組んだ楽曲を思わせる、マッチ箱でつくった、精巧な造りの小さな家や繊細な橋を見せた。モーリスは茶目っ気にあふれ、その精神は活気に満ちていた。

一番ワクワクしたのは、階下の広場でお祭りが行なわれているときだった。バルコニーの一角に陣どって、二人の少年は回転木馬の音楽を耳にし、たくさんの人が広場を歩きまわるのを眺めた。このような晩には、お祭りの明るい灯りは、天の星より面白いものとなった。とはいえ、お祭り・天の星どちらも、ラヴェルの日々の生活の中に居場所を見つけていた。ラヴェルの音楽の中には、こういった人工物の魅力や色合いがしばしば現れる。しかし星もそこにはあり、それを求める二人のために存在していた。

モーリスはピアノを弾くリカルドをおおいに称賛し、羨ましくも思った。

「でもきみも自分で同じように演奏できるだろう」とビニェスは言った。「練習さえすればね」 モーリスはビニェスに急き立てられてピアノの前にすわると、椅子に貼り付けられたみたいに直立不動の姿勢ですわって、スケールや練習曲を弾きはじめるのだった。しかしすぐにこの退屈な作業に飽きてしまい、思いついたメロディーを即興演奏し始めるのだった。

ラヴェルの手は幅は狭かったものの、ピアノ演奏には適していた。長くよく動く指をもち、手首はしなやかだった。しかし練習については怠け者だった(モーリスは左手のオクターブの低い方の音を省いたりしていた)。またちょっとしたことにも気を散らした。モーリスの母は、勤勉さがないことにがっかりした。ときに息子をお金で釣ろうとさえした。「ちゃんと真面目に練習を1時間やったら、30サンチームあげるわ」

毎年春に音楽院で行なわれるコンクールが近づくと、ラヴェル一家に騒動が持ち上がった。「コンクールがやってくる、どうしたらいいかしら?」 しかしそのようなときには、モーリスに練習を急かす必要はなかった。コンテストの課題曲を集中して練習し、毎回望む賞を勝ち取ろうとしていた。

1891年、音楽院に入ってから2年後、音楽院のホールでコンクールが開かれた。会場は将来有望な若い音楽家の家族や友人たちでゆっくりと埋まっていった。2階のバルコニー席の中央では、審査員の人々が厳粛な面持ちでコンクールの始まりを待っていた。(下:Salle du Conservatoire)

出場者は、自分に振られた番号に従って、大きな声で呼ばれると舞台に現れ、審査員に向かって固くなってお辞儀をし、そして課題曲を弾いた。

「モーリス・ラヴェル、アンチウム門下の2年生、、、」

モーリスは課題曲をうまく演奏できたという自信があった。しかしコンテストの2部の初見演奏にはあまり自信がなかった。若き日のラヴェルは結果を不安な気持ちで待った。

「一等賞、モーリス・ラヴェル、、、」 そう、モーリスは1等賞のメダルを勝ち取ったのだ。モーリスはとても喜んだが、それは主として愛する父と母の喜びとなるからだった。この勝利獲得はその後の学生生活で最初で最後になった。少なくともピアノ演奏については。もしそのようなキャリアを積みたいと思って励めば、第一級のコンサートピアニストにもなれたはずだった。ラヴェルが進んだ上級ピアノクラスのシャルル・ド・ベリオ教授は、モーリスの気まぐれに我慢がならなかった。「一番になれるはずの君が、いつもクラス最低とは犯罪行為だ」と言い放った。しかしながら世界にとっては、ラヴェルがピアニストになる野心に欠けていたことは運がよかったといえる。「モーリスはピアノにあまりかまわなかった、音楽に心を向けていたんだ。これはみんなにとって幸せなことだったね」とビニェスは言う。

モーリスが心から興味をもっていたのは、その当時も作曲だった。パリ音楽院でラヴェルの最初のハーモニー(和声学)の教師となったエミール・ペサールは、生徒たちにオリジナリティを発揮させることが好きな進歩的な人物だった。彼の納得いく範囲においてはそうだった。当時ハーモニーのクラスにいたグスタヴ・ムシェは、ペサールのラヴェルへの反応を次のように書いている。

エミール・ペサールはハーモニーの規則によって、作曲の方法を狭めることはしませんでした。先生は音の世界の規則や文法を教えましたが、生徒の才能を発揮させることを楽しんでもいました。

「きみたちのやる気を歓迎するよ。音楽的にどんな意欲をもっているか、見るのを楽しみにしている。きみ、ラヴェルくん、わたしに見せるものはないのかな?」

ラヴェルが楽譜を(『白いセレナーデ*』だったと思う)もっていくとすぐに、エミール・ペサールはピアノの前にすわりました。ぼくらはピアノのまわりに集まりました。最初のページを弾くと、先生は驚いて手を止めました。

「きみが自分で弾いたほうがよさそうだ。きみは非常に奇妙なものをこの中に入れているね」

ラヴェルはそれに従って、この初期の作品を見事に演奏しました。

「あー、いいねぇ、きみは非常に面白い効果をここであげている。だけどファンタジーに浸りすぎだな。もう少し考えを制御したほうがいいだろう、自由さを少し減らしてね。うん、おそらくきみは、新しいスタイルを作っているんだろうね」

自分の生徒といるときは父親のようなこの教師は、そのような日が来るのを自分が予言していたとは、思ってもいなかったでしょう。

ラヴェルは先生たちをその頭の回転の速さや、(そうしたいと望んだときには)飛び抜けた率直さを見せて喜ばせた。しかし同時に、初期の楽曲ではその大胆さで先生たちを驚かせることもよくあった。ラヴェルは奔放なハーモーニーの組み合わせで、すぐに音楽院で目を引く存在となった。ペサール先生が来るのを待っている間、ラヴェルは教室でクラスメートを前に、よく知られた曲をもじったり、あまり知られていない作曲家の風変わりなフレーズを演奏してみせたりした。

ラヴェルは茶目っ気やいたずら心のある人間で、新たな演奏解釈が許されないと、そのようなしきたりに反抗をみせた。ジュール・マスネはこのときまだ、音楽院の上級作曲クラスの教授だった。このような時代がかった音楽家のスタイルは、あまりに古くて保守的だとラヴェルは考えていた。マスネのメロディは、「砂糖菓子」のようだと言って否定した。しかし、後になって、ラヴェルはこの偉大なる作曲家の作品の質に心から賛辞をおくり、中でもマスネの卓越したオーケストレーションを賞賛した。ラヴェルはしばしば、マスネのよく知られた言葉を引用した。「自らの仕事をよく知るためには、他の人の仕事を知らねばならない」

ラヴェルの伝統への反抗は、生まれもった反逆心からきているのではなく(それとは反対に、非常にきちんとしたことや秩序を好む性格だった)、保守派の人々は、形式のもつ「精神」より「教科書」を重視するといった、「おきまりのルール」を強調しすぎるという考えから出たものだった。ラヴェルは、音楽は制約にとらわれすぎるのではなく、常に多様性や新たな展開に対して柔軟性をもつべきだと感じていた。しかし音楽院での学びを通して、いくつかのルールや規制は必要だ(人生においてと同様、音楽においても)、ということを習得した。ラヴェルはもっとも革命的な作品においてさえ、伝統や形式を完全に捨ててしまうようなことはしなかった。こういうものをむしろ根拠として使い、その上に、微妙な色合いや見たことのない色の組み合わせで、新たなパターンを加えていった。ラヴェルのやり方は、やたら新奇なものを探すというより、すでに存在するものを拡張するものだった。

音楽院の最初の1年目(1889年)、フランス政府はパリ万国博覧会を開いた。そこでラヴェルは、博覧会に招かれて二つのコンサートで自作を指揮したリムスキー・コルサコフを聴いた。当時、ロシアの作曲家はフランスであまり知られていなかった。ラヴェルがこの色彩に満ちた新しい音楽をさらに耳にしたのは、それから数年後だった。この万博で、ラヴェルはジャワからやって来たガムラン音楽も聴いた。驚くべき東洋の新奇性は、変わった調性の進行や複雑なリズムで、当時のヨーロッパのあらゆる音楽家を惹きつけた。音楽評論家の中には、このジャワのガムラン*が、ラヴェルの『マ・メール・ロワ』の中の「パゴダの女王レドロネット」のチリンチリンというベルに似ていると指摘した。

新しい音楽様式を常に探索していたラヴェルは、同時代の新しい作曲家たちの作品を熱心に研究・検証した。そして1890年のある日、アレクシ・エマニュエル・シャブリエの音楽を発見した。

*驚くべきことだが、ラヴェルはソルフェージュを学んだことはないと主張している。それで初見演奏が苦手のままだったという。

*おそらく『白いセレナーデ』ではなく、『グロテスクなセレナード』。

*ガムラン:ガンバンと呼ばれる木琴に似た楽器で構成される、ジャワのオーケストラ。

'The Paris Conservatory in Ravel's Time' from "Bolero: The Life of Maurice Ravel" by Madelene Goss

日本語訳:だいこくかずえ(葉っぱの坑夫)