はて? 宮城のホヤ?

みなさんは、ホヤを食べたことはあるでしょうか?

宮城県のプライドフィッシュ(漁師が選んだ、本当においしい魚)でもあるホヤは、お酒好きの方には割りと馴染みがあるかもしれませんが、東北地方以外ではそんなに知名度が高い食材ではないですよね~。

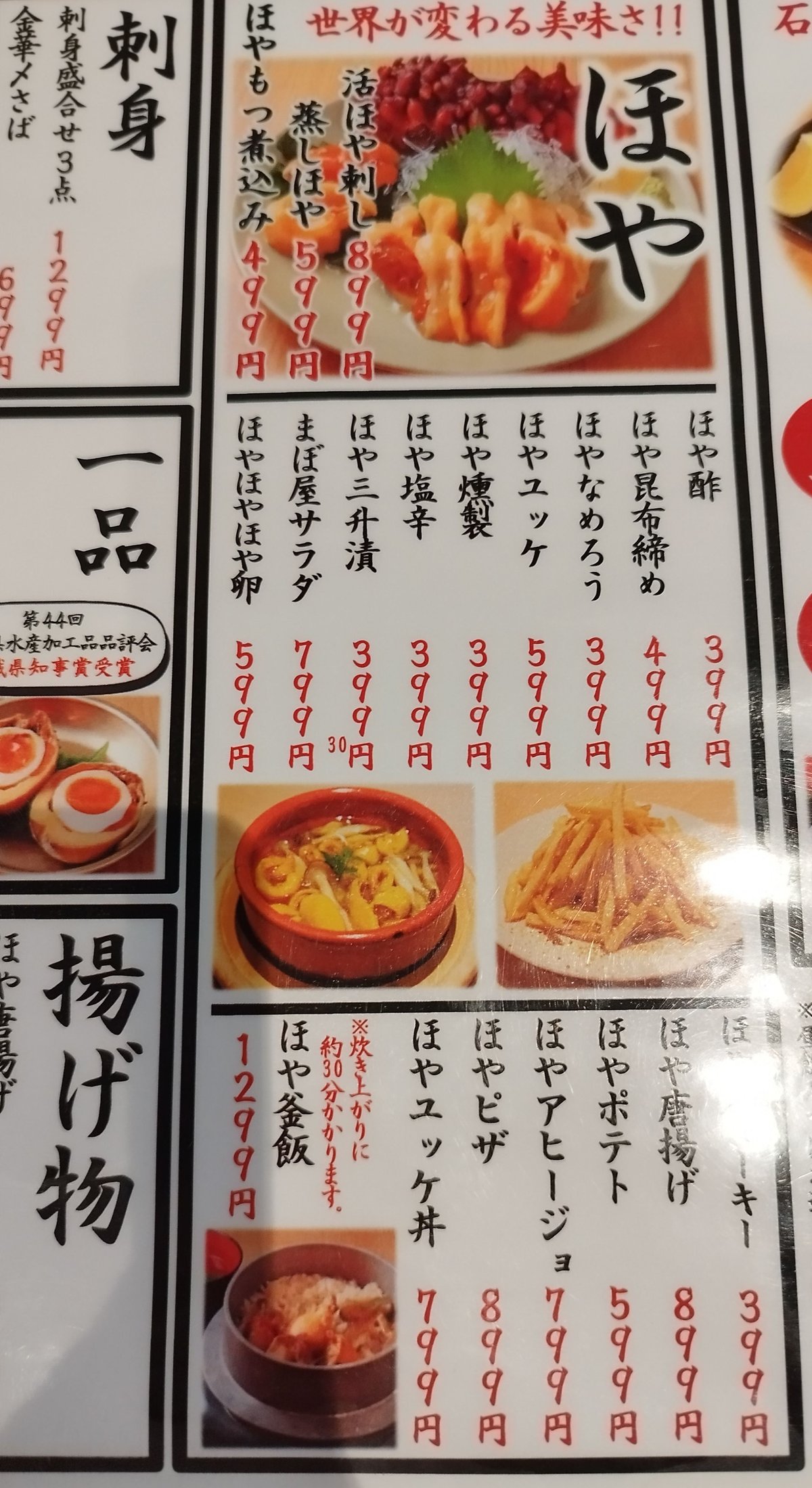

でも、「一度食べたら、世界が変わる美味しさ!」というのは、本当です!

はぴみんのずんだ党フードサミット ホヤ編 先取りトーク①

ホヤは、ヒトなどの脊椎動物にもっとも近い無脊椎動物。

形がパイナップルに似ているので、「海のパイナップル」と呼ばれ、味が個性的なことから、「海のパクチー」とも言われるホヤは、ヒトの口から喉にあたる部分が身体のほとんどを占めている生物で、餌の植物プランクトンを絡め取る器官は甲状腺の原点ではないかと考えられているそうです。

成長ホルモンを分泌する甲状腺は、哺乳類だけでなく、魚類、両生類、鳥類にもあります。

(豊海おさかなミュージアム「ホヤはお好き?」より)

世界の海には3000種類以上のホヤが生息しているという。そのなかで、日本でよく食べられているのはマボヤだ。

(中略)

「ホヤの幼生はオタマジャクシのような形をしていて、海の中を泳いでいます。幼生は脊椎動物の特徴である脊椎は持っていませんが、脊椎のもとになる脊索(せきさく)という構造を持っています。この脊索を持つことがホヤの第一の特徴です。

信じられないかもしれませんが、ホヤは無脊椎動物のなかではもっとも進化している生物の一つであり、我々脊椎動物と非常に近い関係にある、かなり高等な動物なのです」

「その道20年の研究者が語る、実はすごい『ホヤ』という生き物の秘密

ヒトを理解するために『ホヤ』を調べる」より

三陸沿岸は、マボヤの一大生息地。

ホヤは、甘味・塩味・酸味・苦味・旨味と、5つの味の要素をすべて持っていますが、こんな食材は他にありません。

まさしく、唯一無二の「魅惑の味」なのです。

そのうえ、ホヤにはタウリンや亜鉛が豊富に含まれているので、体調改善が期待できます。

また、味覚のバランスを整える効果があるため、食べ物が美味しく感じられるという研究結果が出ています。

(三陸オーシャン会社紹介動画より)

ホヤの養殖は、宮城県で始まった。

ホヤの養殖は1905年(明治38)ごろ、宮城県唐桑村(現・気仙沼市唐桑町)の畠山豊八という人が始めたといわれています。

養殖するには種となるホヤの幼生をたくさん確保しなくてはいけません。畠山さんは、船の錨をつなぐロープに小さなマボヤが付着することにヒントを得て、産卵期にロープに使用しているヤマブドウのつるを海中に浸して、マボヤの幼生を採取することに成功しました。

ホヤの幼生が付着しやすいように改良が重ねられ、現在ではカキの殻を使った採苗器が主流になっています。

(中略)

採苗してから2年くらいはあまり大きくなりませんが、その後の半年で急速に成長し、採苗してから2年半後の初夏、「3年コ」と呼ばれる状態になると収穫されます。さらにもう1年置いてから出荷するものを「4年コ」と呼びます。

しかし、近年の海水温上昇が、ホヤの養殖に甚大な被害を与えています。

高芳丸 高橋芳喜さん

「4年物は去年の夏の暑さに耐えきれなくて、去年の段階で身が溶けるような状態。ひどいところだと養殖ロープ一本全部がダメになっている」

ホヤは出荷できる状態に成長するまで3年から4年かかります。中でも、4年かけて育てたものは「4年子(よねんこ)」と呼ばれ、サイズも大きく、甘みと旨味をたっぷり蓄えているのが特長です。しかし、その4年子がほぼ全滅してしまったというのです。

(中略)

養殖施設には3年かけて育てた「3年子」が残っていましたが、こちらにも影響が出ていました。

高芳丸 高橋芳喜さん

「根が緩いんで、ただ上げているだけで崩れちゃうんですよ。今年はこれで大きい方。今年は出荷しても買った人も困る。いつもの半分くらいにしかなっていない」

仙台放送ニュースチャンネル (24/06/04 18:29) より

私もスーパーに行くたびに、例年のぷっくり膨らんだ大粒のホヤが、今年はなかなか出てこないなあと思っていたのですが、ここまで深刻な事態だったとは。かなりショックです。

宮城県水産技術総合センター 武川淳司さん

「ホヤは海水温が24度を超えると生理的に障害がでる。昨年だと8月中旬から9月下旬にかけて平均水温24度を超えていましたからかなりホヤにとってダメージがあったのではないかと思われる」

また、海水温の上昇に関係している「黒潮」もホヤ養殖にとっての壁となっています

宮城県水産技術総合センター 武川淳司さん

「水温の高い黒潮がかなり北上してきている。黒潮って栄養が少ない。一方、親潮は冷水で栄養豊富なので南下が強ければ栄養補えるけれど、黒潮が強い状態なので栄養が不足している」

実は、ホヤは、我が家の重要な栄養補給食材です。

生のホヤが手に入らない時期には、蒸しホヤを買ってきて食べます。

虚弱体質の私には、とても頼りになる存在です。

宮城には、私なんかはとても足元にも及ばないほど、ホヤを熱愛するキャラの濃い方々が沢山います。

次の記事では、そういった方々をご紹介していきたいと思います。

どうぞ、お楽しみに!

昨日の河北新報朝刊一面はご覧になりましたか?こうなるであろう事は昨年の9月には感じており、クラファンで皆様にご協力を頂き、可能な限り在庫を抱えました。現在はそちらを使っています。取り敢えずはご安心下さい。問題はこの先です😢色々と知恵を巡らせながら、今出来ることに全力投球です❣️ pic.twitter.com/JK7QZxFIy9

— ほやほや屋 店主 ほや文 (@18Iyt8WS880gVXI) June 19, 2024