産地づくりではなく、地域づくりのために、オーガニックを活用していく。

今回は、令和6年度東北地域オーガニックビレッジフォーラムにオンラインで参加したご報告です。

農林水産省の「みどりの食料システム戦略」。

「みどりの食料システム戦略」は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するために令和3年に策定されました。

オーガニックビレッジは、有機農業の地産地消。

オーガニックビレッジとは、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村のことを言います。(農林水産省HPより)

秋田県立大学の谷口吉光名誉教授は、今回の基調講演で次のように説明しています。

これまでの有機農業推進政策は「産地づくり」だった。生産だけを地域で行い、加工・流通・消費は地域外の実需者に頼むというモデル。

しかし、オーガニックビレッジは生産から消費までを市町村で行うというモデル。「有機農業の地産地消」。

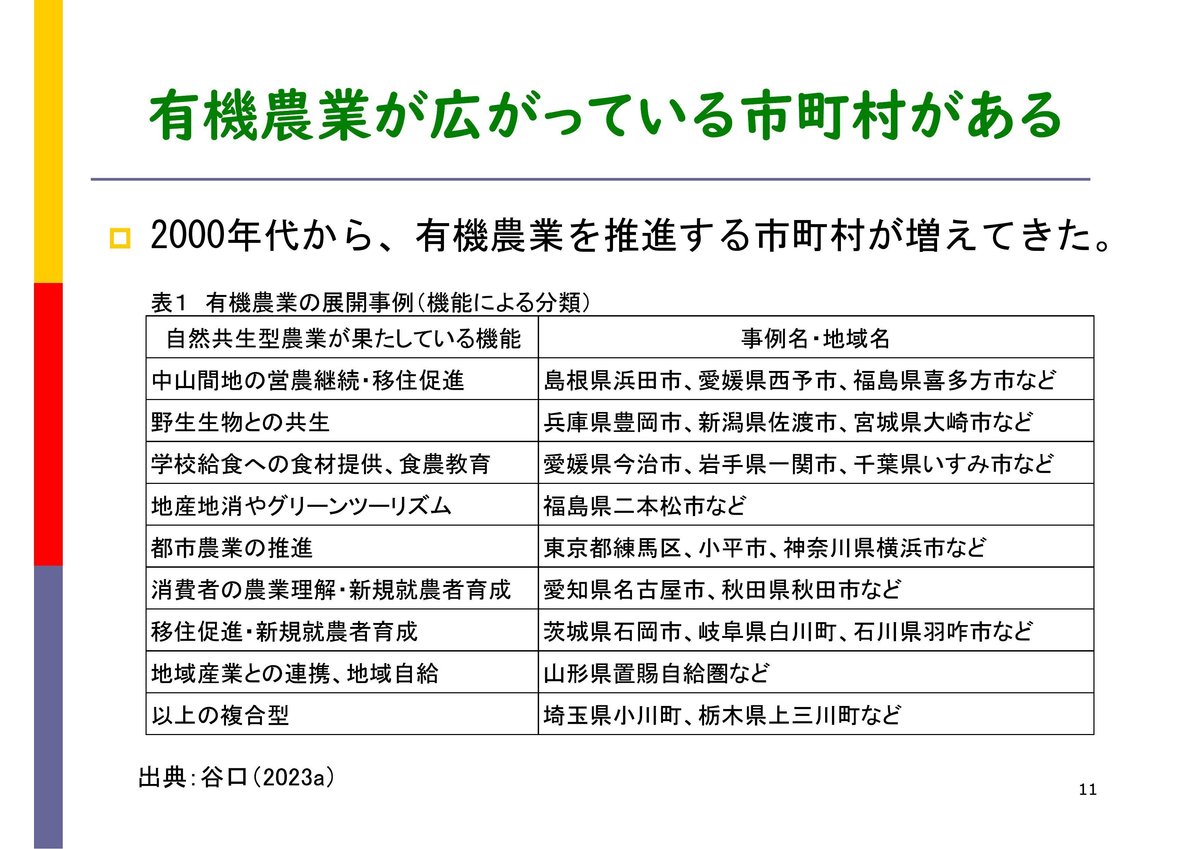

有機農業が広がっている市町村では、「一見すると農業と無関係な地域課題の解決に有機農業が役立って」いて、「地域の中で、自然と人間の関係に関する意識が変わってきた」そうです。

豊岡市の「コウノトリ育む農法」。

兵庫県の豊岡市は、コウノトリの餌を増やすために有機農業を推進して、「コウノトリ育むお米」のブランド化に成功しました。

「この町をどんな町にしたいのか? 」を最初に考える。

谷口吉光名誉教授は、「有機農業は地域づくりの手段」であり、「この町をどんな町にしたいのか」というビジョンを実現するために役立てていく視点が大切だと述べます。

小中学校の給食米の全量を、地元産有機米で賄う。

千葉県いすみ市の有機米給食の事例は、全国的に有名ですよね。

東北地域のオーガニックビレッジ。

https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/kankyou/attach/pdf/r5_zirei-17.pdf

この事例集には載っていませんが、宮城県の大崎市、登米市、栗原市も令和6年度からオーガニックビレッジに取り組んでいます。