なぜ「出典を明記しない無断使用」を裁判までして厳しく対応するのか?

私が裁判をしてまで「出典を明記しない無断使用」に対して強くこだわるのには、ある悲しい出来事が深く関係しています。

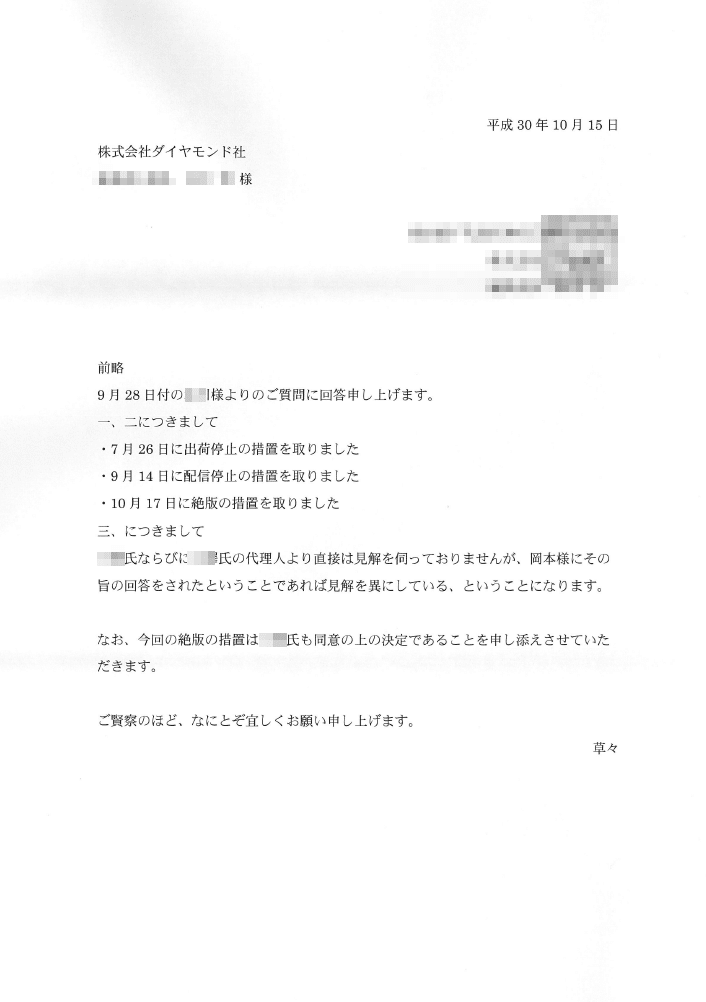

それは、ある方が、「A4」1枚アンケートと非常によく似たアンケートを自身の著書に掲載したことが発端でした。その方自身には、悪意はまったくありませんでした。むしろ、「これは有益なノウハウだ」と思い、読者の役に立つと信じて取り入れたのです。しかし、その結果として、その本は出版社の判断により、絶版となってしまいました。

なぜ、そのような事態に陥ったのか?

原因は、その方の師匠とされる人物が、「A4」1枚アンケートの出典を明記せずに使用していたことにありました。その方は、自分の師匠から教わったノウハウなので使用してもよいと勝手に判断してしまい、結果として、自らの大切な本が廃版になってしまったのです。

本人にとっては、寝耳に水の出来事だったはずです。悪意どころか、読者に役立つ情報を提供しようという善意からの行動だったにもかかわらず、その代償はあまりにも大きいものでした。何カ月、あるいは何年もかけて書き上げた本が、たった一つの「出典を明記しなかった」ことで世に出せなくなり、その努力が水の泡となってしまったのです。

このような悲劇を二度と繰り返さないために、私は「出典を明記すること」の重要性を強く訴えています。

無断使用は、たとえ意図的でなくても、知らず知らずのうちに誰かをリスクにさらす行為になり得ます。そして、当事者だけでなく、今回の様に出版社や関係者までも巻き込み、大きな損害を生みかねません。そのような事態を未然に防ぐためにも、出典の明記は単なるルールではなく、知識を適切に広め、正しく活用するための最低限のマナーであり、責任でもあるのです。

知識やノウハウは、多くの人が関わりながら発展していくものです。その過程で、「誰がどのように生み出したのか」を明確にすることは、後々のトラブルを防ぎ、関係者全員が安心して活用できる環境を作るために不可欠です。

だからこそ、私は出典の明記に対して厳しく対処しています。それは単なる自己防衛ではなく、誰もが安心して知識を共有し、発展させていくための、極めて大切なルールなのです。