中盤で考えてるよしなしごとなどを書きつくる

はじめに

どうもnoteでは初めましてのつちくれです

本来なら初めましての次は自己紹介ですが、あんまりやる意義を感じないのと私がどのような人間はTwitterでも見てもらった方がわかりやすいと思うので割愛します

さて、去る八月のある日、マシュマロにこんな質問が来ていました

どうやら私の中盤論?についての記事は世界に少なくとも一人には需要があるらしく、せっかくの機会なので前々から一度使ってみたかったnoteで記事を書いてみようかなと思った次第です

まあ、前置きはこれくらいにして本題に入っていきます

今回の題材的な局面

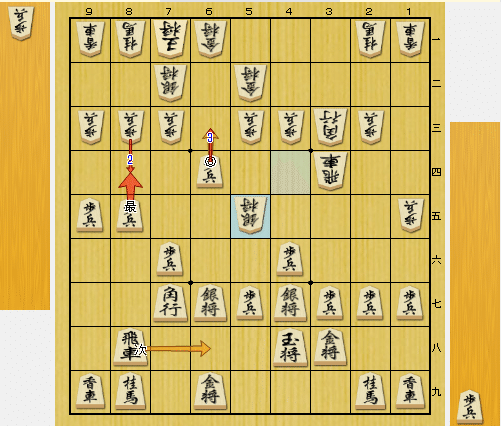

私の実戦での一局面ですが、何の変哲もない向かい飛車対三間飛車の相振りといったところでしょうか

後手は陣形整備として有効そうな手は粗方指し終わっており、先手陣の出っ張った65歩を目標に動いてきたところ

部分的にはよくある仕掛け筋で先手が素直に同歩と取ると55銀と出られます(図1-1)

これで先手不利というわけではないですが、次に66歩や64飛などの狙いがあり、後手の飛車角銀が存分に働きそうでこれは先手からするとおもしろくなさそう

となるとこの64歩はとらずに65の歩を一旦取らせて局面を収めるのが一案

具体的には図1-2か図1-3のような感じでしょうか

ある程度強い人なら、この二つのどちらかはパッと見えるのではないでしょうか(少なくとも似たような考え方にはなるはず)

この二つをソフトに読ませるとどちらも150~200程先手に触れます

図1-2、1-3ともに後手の銀がスムーズに55に進むのを防いでおり、この点で見ても単に同歩と取るより優っているのがわかると思います

自然に指してこうなるのならそもそも図1はすでに先手指しやすいのかもしれません(厳密にいえば)

最善ではないけど個性を出そう!という話(うまくいくかは知らん)

さて、図1の結論めいたものが一応出たところで小噺を一つ

そもそもこの記事を書いた一番最初の動機は何だったでしょうか?

そうこのマシュマロです

そしてここまで長々約1000字ほど書いてきましたが、ここまで私の考えはほとんど書いていません(四段くらいあればあの局面に対する一般論としてそれっぽいことは誰でもかけそう)

ということでここからは「つちくれ」が何を考えてどんな手を指したかについて書こうと思います。

国語の論説文とかだと著者が一般論ではAだが~で実際は私の考えるBが正しいのBの部分です

が、これは論説文でもなければもちろん国語の問題ではないので、先に上げた手順を否定するつもりは毛頭ありません、というかああいう何の変哲もない局面でいわゆる自然な、普通の手を指せるというのは地味ですがかなり大事な能力です

もし自分が初段くらいの方に図1のような局面を見せられたら自分の考えは基本出さずに一般的な手順の解説に徹します

長々と前置きを書いてしまいましたが、簡単に言うともしも私の真似してなんかあっても責任は取れないけどそこんとこよろ~って感じです

で、私が中盤で何を考えているのかと一言でいうなら

「勝ちやすい展開を作る」ことです

これだけだと抽象的かつ当たり前のことすぎてなんのことやらなのでもう少し具体化して説明します

そもそも基本的に勝ちづらい展開を中盤で作りに行く人はなかなかいないでしょう(たまに序盤から明らかに勝ちづらい展開を作りに行かれるような方もいらっしゃいますがご本人の中ではあれが勝ちやすい展開なのでしょう)これ以上言うとどこかから怒られるかもしれないのでこういう話はこの辺にしておきます

では自分の中での勝ちやすい展開とは何か

要素を挙げていくとこんな感じになります

玉が固い(相対的に見て)

攻勢が取れている

こちらの攻め方がわかりやすい

相手の読み筋を無理なく外せている

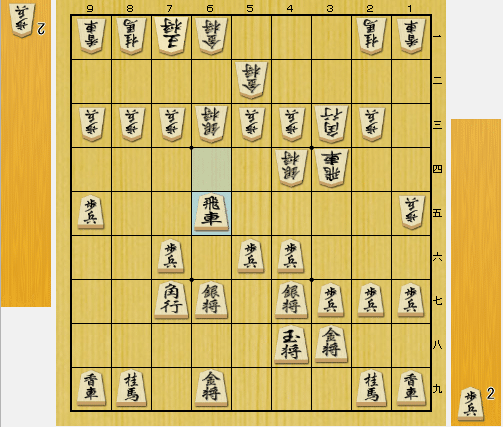

一応以上のような考えがあり、本譜は56歩と突きました

私にしては珍しくぱっと見でも5手ほど読んでおり、56歩以下65歩84歩同歩同飛83歩64飛が読み筋でした(図2-1)

図2-1で後手が82玉とすると61飛車成同銀25金とするつもりでした

図(2-2)

図2-2のようになれば早指しということもあり、評価値は+200行かないくらいですが先手かなり勝ちやすそう

先ほど挙げた勝ちやすい展開の4要素にある

玉が固い、攻勢が取れている、攻めがわかりやすい(飛車とって31あたりに下ろして次に桂馬補充)を満たせている展開といえそうです

こうなっては後手としてはまずそうなので、図2-1に戻ってみます

ここで63金などと上がっても同飛車成からの25金を食らってしまいます

ならば63銀ならどうでしょうか、これに同飛成~25銀は35飛で先手失敗

なので65飛と引きます図2-3

対局中は一応ここまで読んで後手の指し方が難しいのではと思って56歩を突きました

74銀なら喜んで61飛車成、64歩なら25飛24歩の交換を入れて85飛位でしょうか、

56歩を突いたことによって55銀が消え、64に歩を打たせれば66歩などの狙いも消えます

銀が55に進めず、4.5筋の歩も銀の下にいて後手の攻め筋は35銀から動くか54歩~55歩しかなさそうなのでこちらとしては見通しが立てやすいのかなと思っていました

56歩は30秒くらいで指した手ですが、内訳としては

飛車と金を刺し違えて25金を打てれば勝ちやすそう(一秒)

→そのためには65歩を取らせて64飛の形を作りたい(63歩がない)(二秒)

→56銀から飛車切りの筋だと渡した飛車を88に打たれるのが厳しい(67に銀がいれば78銀と引ける)同様の理由で58金も指したくないので他の手を探す(五秒)

→39玉か56歩が代案だが、39玉だと後手目線で35銀などの変化がありそうに見えるので図2-1のような展開にしたいなら56歩で65歩を誘導したい(十秒)

→図2-3の時に56歩がそこまでマイナスにならず、局面としても不満なさそう(十秒)

流れとしては先ほど述べた勝ちやすそうな展開を先にイメージしておいて、細かいところの帳尻合わせを後からやる感じです

恐らく後手視点56歩は読んでいないので、30秒将棋なら65歩と取ってくる可能性はかなり高いと踏んでいました

邪道ですが、一応当人なりのロジックはあるのでまあこんな人もいるんだよという感じです

正直図1で56歩はあまりいい手ではないでしょう(下手したら疑問手)

自然に指して不満がないならそちらを選ぶのが本筋です

ただ後手が正確に対処するのもむずかしい(実際評価値は一応先手プラスのまま)という指し手ではあります

加えて読み筋やそこに至るまでの考え方など自分の将棋を説明するのにかなり適した題材だったので今回取り上げました

まとめ的な奴

中盤で私が何を考えているのか?というマシュマロに自分の実戦例を基に(長々と)回答させていただきました

まとめると自分なりに勝ちやすい展開をある程度の要素に分解して整理しておいて、迷ったらその要素を基に指し手や大まかな方針を考えるという感じです

自分の場合だとやはり以下のような感じですね

玉が固い(相対的に見て)

攻勢が取れている

こちらの攻め方がわかりやすい

相手の読み筋を無理なく外せている

書いていて思いましたが、これらは特に対抗形の振り飛車において意識しておきたいことだと思います。

対抗形だと終盤が長いので、相対的に見て自玉のほうが固い、あるいは安全度が高いというのはジワジワ効いてくるポイントですし、受け一方ではやはり勝ちづらい展開になりがちなので、どこかで攻勢に転じる機会は常に意識しておきたいところ

三番目の攻めがわかりやすいというのも大事なことで中盤から終盤の寄せ合いにかけてミスが出ない、出ずらいというのはかなり大きいです(こと早指しにおいては)

最終盤に時間を残せたり、自分のように攻めにそこまで自信がない人でも終盤に入るまでに大きく形勢を損ねにくいというのもあります

攻め筋というとたくさんあったほうがいいように思えますが、案外そうでもなく、大筋はこれしかないのでその手で勝負するしかないみたいなときの方が結果的に功を奏することが多いような気がします(個人的な体感)

四つ目はもはや中盤というよりも序盤から意識しておきたいところかもしれません

ソフトの普及などもあり居飛車側の研究をもろに食らうと下手をするとそのまま負けまで行きかねない世知辛い世の中になってしまったので、振り飛車をやるなら相手の研究をかわすための研究や考え方みたいなものも時には必要なのかなと思います(私がそれをやれているとは言っていない)

回答になっているのかわかりませんが、自分が中盤で考えていることはこんな感じです