KOJIKI<戦う皇后>の番外編

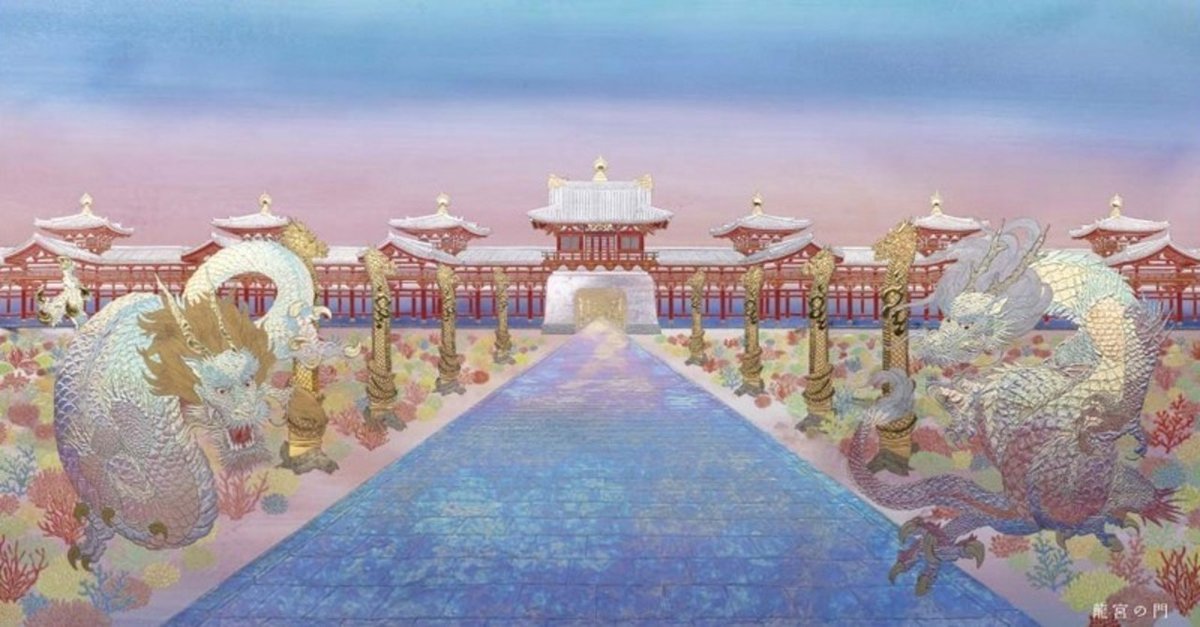

トップの写真は草場一壽先生のポストカード。「竜宮の門」です。

山口県穴門(あなと)、豊浦に宮を設した仲哀天皇。今の下関のあたりと言われています。この下関の関門海峡そばに安徳天皇や平家一門が祀られた赤間神宮があります。まるで竜宮城のようなつくりですよね。

平家物語の全部は知らなくても安徳天皇の入水のお話を聞いたことがあるという方は多いと思います。平家は平清盛の死後、源平合戦によって敗戦を重ねていきます。

そして最終決戦の壇ノ浦の戦いで敗戦が決定的になると安徳天皇の祖母である二位尼(平清盛の妻)が、三種の神器のち神璽(八坂瓊曲玉)を脇に抱え、宝剣(草薙剣)を腰に差し安徳天皇を抱きかかえました。

幼帝は、山場と色の御衣に角髪(みずら)をお結いになって、御涙を激し、う流されながら、小さくかわいらしい御手を合わせまずは東を伏して拝み、伊勢大神宮に御暇を申され、その後、西にお向かいになって、お念仏を称えられたので、二位殿はすぐさまおだき申し上げ「波の下にも、みやこがございますよ。」と御慰め申し上げて千尋もある深い深い海そこへ御入りになられました。歴代最年少のわずか8歳でその生涯を終えます。

壇ノ浦に一度は身を投げた建礼門院(平清盛の娘徳子)は、源氏の武士たちに引き上げられ、都へと護送されます。その道中の、播磨国の明石の浦(現在の兵庫県明石市)に着いて、

うとうととまどろんでいると、昔の内裏よりもりっぱな所に、それよりも遥かにまさるような素晴らしい御殿に、先帝・安徳天皇をはじめ、平家の一門の公卿や殿上人が皆、立派な装いで居並んでいるのをみました。

驚いた建礼門院は「都を出でて後、このような所は見たことがございません。幼帝がいらっしゃる ここはどこですか」と尋ねると、二位尼が「竜宮城という所です」と答えたそうです。

さて、壇ノ浦の戦いの後、失われた宝剣を探すために源義経は海女たちに海底に潜らせました。その中に老松、若松という親子の海女がいました。

二人が潜ると怪しいところを見つけましたが、とても普通の海女が入れるところではない場所で、僧たちが書いた経典を身につけ仏の力の助けも借りて、母の老松が再び海中に入ります。

A OwenによるPixabayからぼ画像です。

丸一日経っても帰ってこない老松。もう死んでしまったのか・・・と、思った翌日の午後、老松が浮かび上がります。「何があったのだ!」と、詰め寄る義経。

実は・・・、と、思い口を開く老松。

竜宮と思わしきところがあったのです。、そこは「金銀の砂を敷き、玉の刻階(きざはし)を渡し、二階楼門を構え、種々の殿を並べたという立派な宮殿。

御簾を巻き上げると、そこには宝剣を口に加え、7、8歳御子を抱きかかえた、長さ二丈程の大蛇がいました。大蛇は、この宝剣は、地の国の帝の宝ではない、竜宮城の重宝であり、地の国に奪われたのだ・・・と老松に話し始めたと言います。

昔、八岐大蛇に化けた大蛇の次男がうっかりこの剣を素盞嗚尊に奪われ、天照大神に祀ってしまった。その後も、なんども取り戻そうとした。ぬしは、倭建命を知っているか。

東夷征伐の時、天照大神の伊勢神宮からこの剣を賜わり、東国に下った。そのときは私自身が胆吹山(いぶきやま)のすそに、臥す長さ一丈の大蛇となり、この剣を取り戻そうとした。が、倭建命は心猛く、さらには勅命による征伐だったので、我を恐れる事もなく、飛び越して通って行ったので力及ばなかった。

次に倭建命が胆吹山(いぶきやま)に使いをやった時には、宝剣は持っていなかったので奪うことができなかった。

その後もさまざまな謀をめぐらし、この宝剣を取ろうとしたがダメだった。そこで、今度はその次男を「安徳天皇」として、地の国の世に送り出し、源平の争乱を引き起こして、宝剣をようやく取り返せたのだ。

いま、口に加えている宝剣こそ、草薙の剣であり、この抱きかかえている子は安徳天皇。そして、「見てみよ」と、言って竜宮城奥深くの御簾を巻き上げると、御簾の中のひな壇に、平清盛を上座に据えて、平家一門が皆並んでいた・・・。

と、老松は語りました。

安徳天皇や平清盛をはじめとする平氏一門は、全員が龍一族だったのですね。だから、ちひろもある深い深い龍宮城にいたのです。地の国で祀る赤間神宮も竜宮城のような形なのですね。

今回は、神功皇后シリーズの番外編、下関に関するお話でした。