「手軽に熱く濃いお茶を」庶民の味方〈深蒸し茶〉が生まれた話|深蒸し茶「濃いみどり」

<本記事は2024年10月に記事更新しました>

〈作り手について〉

言わずと知れたお茶の名産地、静岡県。

その中でも牧之原台地は、生産量・生産面積共に日本最大のお茶の生産地として有名です。

なんと東京ドーム約100個分!

実はこの牧之原台地、〈深蒸し茶〉の起源と深い関わりがあります。

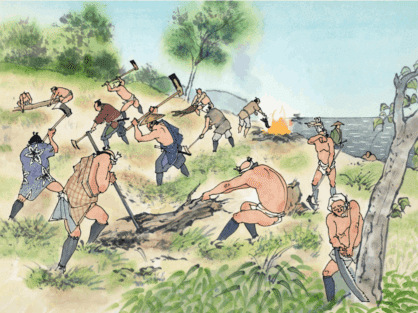

そして、冒頭の画像にもあるように、牧之原台地という日本最大の茶畑誕生の背景には、刀や弓を捨てた侍たちの活躍がありました。

まずはそのお話から。

「刀を捨てて鍬(くわ)をとれ」

慶応3年(1867年)、15代将軍・徳川慶喜は、大政奉還により静岡市に隠居します。その際、慶喜を警護するため、300人の武士たちも同行します。

ところがその2年後、予想外の事態が起こります。

版籍奉還により、武士たちは突然その任務を解かれて無職になってしまうのです。

不測の事態による混乱の中、新たなリーダーが生まれます。

当時、組頭だった中條景昭(ちゅうじょうかげあき)です。

中條は、武士たちとともに“生きていく”ため、刀を捨て、牧之原台地での茶畑の開墾を決断します。

当時、この決断に大きなリスクがあったことは容易に想像できます。

というのは、それまで身分が高いとされてきた武士たちに不慣れな肉体労働を強いれば、当然それに不満を抱く者も出るからです。

加えて、当時の牧之原台地は、地元の農民さえ見向きもしない荒廃地。

台地における水不足は深刻で、育苗・改植用の水はもとより、生活に必要な水にも事欠くような場所でした。

(関東農政局HPより)

予想はされていたものの、開墾当初から途中離脱者は少なくありませんでした。

それでも中條の強いリーダーシップのもと、荒れ果てた台地の開墾は着々と進められていき、開墾開始から4年後の明治6年(1873年)、ついに牧之原台地で初めての茶摘みがおこなわれました。

これが今日の牧之原大茶園のはじまりです。

今も牧之原の茶畑を見守っている

(島田市HPより)

開墾の途中、中條には神奈川県令(知事)への誘いもあったとの記録が残っています。

しかし中條は、「いったん山へ上ったからは、どんなことがあっても山は下りぬ。お茶の木のこやしになるのだ」と、全くとりあわなかったそうです。

武士の身分を捨て、茶畑の開墾にその身を捧げる。

刀を捨てたとしても、それは“武士”の生き様をみせた生涯でした。

〈モノづくりについて〉

中條たちの決意と努力によって誕生した茶畑ですが、実は他の産地と比較すると、牧之原のお茶には弱点がありました。

それは、牧之原台地の温暖な気候と長い日照時間が良質なお茶の栽培に適している一方で、葉肉が厚く育ち、渋味(カテキン)が強い茶葉に育ってしまう、という点です。そのため、牧之原でつくられた茶葉は、苦みや渋みの残るお茶になりやすかったのです。

この弱点を克服しようと1960年代に生まれたのが、蒸し時間を長くすることによって苦みや渋みを緩和し、コクのあるお茶に仕上げる“深蒸し”です。

見た目の形はやや粉っぽい形状に

当店の深蒸し茶「濃いみどり」は、他の商品と同様、提携茶園の原料を中心に合組して製造しています。ただし、他商品に比べると、牧之原台地周辺の茶葉の割合は高くなっています。

というのも、牧之原台地周辺では、深蒸し茶の製造に適した特性を持つ原料が、多く栽培・収穫されるからです。

美味しい深蒸し茶を作ろうとすると、自然とその歴史や起源に立ち返る〈モノづくり〉に行く着くのかもしれません。

深蒸し茶をお楽しみにいただく際は、「刀を捨てた侍たちの想い」や「深蒸し茶開発の歴史」に思いを馳せていただき、これまでとはひと味違った「味わい」を感じていただけますと幸いです。

〈商品について〉

深蒸し茶は、他の煎茶にはない“使い勝手の良さ”を持つお茶です。

熱湯に近い熱いお湯でもサッと淹れても、それほど強い渋みや苦みが出ません。適度な旨味とコク、爽やかな後味があり、非常に飲みやすいお茶に仕上がっています(ペットボトルの緑茶も基本的に深蒸し茶ですので、多くの人にとって馴染みのあるお茶と言えます)

他の種類の煎茶に比べて、価格もリーズナブルです。

何より、重いペットボトルを買いに行く手間が省けます

また、茶葉が細かく成分が溶け出しやすいため、深蒸し茶は水出しにも最適です。フィルターインボトルを使えば、冷たい緑茶を手軽に冷蔵庫に常備できるようになります。

そんな使い勝手の良さから、いまや深蒸し茶の生産量は、日本茶全体の60~80%を占め、多くの人がイメージする緑茶=深蒸し茶と言っても差し支えないでしょう。

当店の深蒸し茶「濃いみどり」も、当店で最も販売量の多い商品になっています。

毎日お茶を飲まれるお客様向けに、200gのお得用版を販売していますが、4、5本まとめて買っていただけるお客様も多くいらっしゃいます。

また、茶葉が細かい深蒸し茶は、茶に含まれるさまざまな有効成分が摂取しやすく、飲んだ後の茶殻をさまざまな料理に使うこともできます。

茶ノベーゼ

良いことづくしのように見えますが、あえて深蒸し茶の欠点をあげるとすれば、なんでしょう。

それは「香り」や「旨み」「甘み」というよりは、「濃さ・味わい・手軽さ」重視のお茶であること。

深く蒸すことで、茶葉に本来に備わる自然な香りは弱まります。それはまた別のお茶でお楽しみいただけますと幸いです。

〈販売ページのご案内〉

たっぷり楽しめる200gのお徳用はこちら

少量ずついろいろなお茶を楽しみたい方には、当店の定番商品3種をお試しいただけるセットがおすすめです。送料無料にてお届けします。

急須をお持ちではない方には、こちらのセットがおすすめです。

〈淹れ方&楽しみ方〉

深蒸し茶は「熱いお湯で淹れても美味しい」というのが最大の特徴です。

また、フィルターインボトルでの水出しにも最適な茶葉です。

〈淹れ方①〉温かいお茶の淹れ方

【お一人用】

茶葉の量:4-5g

湯量:150ml

湯温:85℃

抽出時間:30秒

【お二人~三人用】

茶葉の量:6-8g

湯量:200ml

湯温:85℃

抽出時間:30秒

【湯温の調整方法】

・沸騰したお湯を湯呑みに移して湯量をはかり、急須へ

・氷を1-2個急須に入れ、氷に当てるようにしてお湯を注ぐことで、湯呑みを使わず直接お湯を注ぐことも可能です

【美味しく淹れるポイント】

・湯呑みにお茶を注ぐときは、一気に注ぐのではなく、3回程度に分けて注いでいただくことで、急須の中の茶葉が適度に揺られ、旨味が抽出されます

・最後の一滴は、茶葉の旨味が凝縮された「ゴールデンドロップ」です。急須の中にお茶を残さず、最後の一滴まで湯呑みに注ぎきってください

・2煎目は、10秒程度サッと抽出してお淹れください。3煎程度お楽しみ頂けます

〈淹れ方②〉ボトルによる水出し煎茶

茶葉の量:10-15g(濃い目)

湯量:750ml

湯温:常温

抽出時間:冷蔵庫で3時間以上

最短3時間で抽出可能ですが、ご就寝前や出勤前に冷蔵庫に仕込んでいただき、じっくり長時間抽出していただくことで、より深い味わいになります。

お茶が減ってきたら、上から水を継ぎ足していただくことで、2煎目までお楽しみいただけます。

冷蔵庫で保管し、仕込みから2日間を目安に飲み切るようにしてください。

こちらの記事が役に立ったと感じて頂けた方は「♡マークのスキ」を押していただければ幸いです(スキは非会員でも押すことができます)。

皆様の日常の「一服」のお役に立てるよう、作り手の方の想いやおすすめの淹れ方をお伝えしてまいります。