茶壷が引き出す自然のチカラ|秋季限定茶「熟成新茶 まきぞの」

<本記事は2024年10月に内容更新しました>

〈もうひとつの旬〉

皆さんは「口切りの茶事」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか。

毎年、亥の月(いのつき)亥の子の日は「炉開きの日」。そして茶道の世界では同日「口切りの茶事」が行なわれます。

亥の子の日は、旧暦のため毎年日付が変わります。

2024年は11月7日。いよいよ寒さが本格化し、冬の準備に入る日とされます。

江戸時代には「亥の子の日=炉開きの日=口切りの茶事」という風習は既にはじまっていました。

この日を境に囲炉裏には火がくべられ、その初日、春に収穫された新茶(当時は抹茶)を詰めた茶壺の口は主人により開かれ、お茶がふるまわれました。

これが今日まで続く「口切りの茶事」です。

(丸久小山園HPより)

寒くなると、温かいお茶が嬉しい季節。

今も昔も変わらないことですが、秋が「日本茶のもうひとつの旬」と呼ばれる理由はここにあります。

そして実は「旬」と呼ばれるワケには美味しさの秘密も。

徳川家康

やはり江戸時代。

お茶好きで知られる家康は、とくに宇治のお茶を好み、毎年春に収穫された宇治の新茶を江戸まで運ぶよう命じます。

新幹線も冷蔵庫もない時代。

人力で運ばれた壺に入ったお茶は静岡の山間地域の蔵でひと夏を越し、熟成を進めます。

史実にも静岡の大日峠で実際に低温貯蔵されたことが記載されています。

(お茶のまち静岡市HPより)

官能調査では2011年、富士山の風穴で熟成させた茶葉の食味と香りの向上が農業者協議会茶生産部会によって報告されています(静岡県農林技術研究所茶業研究センター)

寒さを感じ始める季節に、深みのある香りと味わいに変化した日本茶を楽しむ。

季節感と美味しさ。

この両立が秋を日本茶の「もうひとつの旬」と呼ぶ理由です。

〈後熟の旨味とは〉

さて、よく耳にする熟成による「旨味」というキーワード。

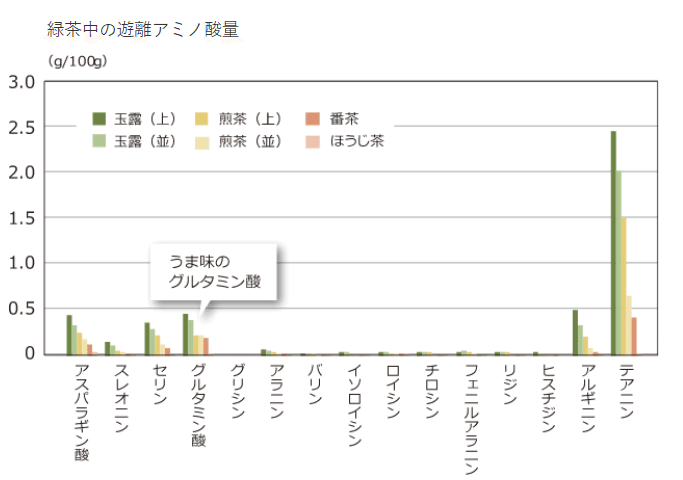

日本茶には旨味成分のもととなるアミノ酸の一種であるテアニン・グルタミン酸・アスパラギン酸が多く含まれています。

そして、この旨味を最も強く感じる日本茶は玉露。

玉露の育成方法である被覆栽培により、新芽がそれ自身に養分をためこむことで、私たちは凝縮した旨味を感じることができます。

お茶のいれかた研究会(1973)

うまみインフォメーションセンターHPより

では熟成茶は、新茶と比較してアミノ酸の含有量は多いのでしょうか。

面白いことに、実は時間経過とともにアミノ酸の含有量は増加しません。

むしろ、同じ茶葉を新茶と熟成茶で比較した場合、その含有量は若干の低下傾向にあるとの研究結果もあるほどです。

それではなぜ、私たちは熟成茶に旨味を感じるのか。

可能性のひとつは、時間経過によりカテキン(渋み)とカフェイン(苦味)の含有量も同様に減るため、より旨味を感じやすくなる、ということ。

「角のとれた深みのあるコク、味わい」

「嫌味のない、しっかりとした自然な旨味」

熟成茶を上記のように表現する方が多いのも頷けます。

農薬・化学肥料不使用の茶葉を100%使用

まさに自然の旨味を感じます

例えるなら、玉露は茶葉に旨味成分を含ませようとする足し算のお茶づくり。

一方、熟成茶は既に備わる旨味を際立たせようとする、自然のチカラを使った引き算のお茶づくり。

どちらが良い悪いではありませんが、お届けする「熟成新茶 まきぞの」は宇治田原の低温倉庫にて約半年間、静かに保管。

その熟成によって引き出された自然の旨味を皆様にも一度、お試しいただけますと幸いです。

〈プロダクトについて〉

茶葉に備わる旨味とともに、大切なポイントである「香り」

先に紹介したレポートでも文末にはこう結ばれています。

貯蔵中に起きた香りの変化が茶の熟成として捉えられている可能性が考えられる。

静岡県農林技術研究所茶業研究センター

旨味を感じるのは、旨味成分だけでなく、その香りが重要な役割を果たしているのではないか、という示唆。

創業以来、香りを大切にしてきたお茶づくりをしてきた当店も同意するところです。

そして「熟成新茶 まきぞの」は、まさに熟成による自然の旨味を感じていただけるよう、狭山火入れで仕上げています。

狭山火入れとは、江戸時代、先行して人気を博した静岡茶と宇治茶に負けまいと狭山の茶生産者が開発した最終加工の火入れ手法。

当時、茶葉の一部が焦げることさえ恐れない高温の火入れは、茶葉の味わいを引き出すことに成功し、狭山茶も三大銘茶の仲間入りを果たします。

お茶好きの方にこそお薦めしたい商品です

当商品の特徴。

それは、火入れによる「甘く香ばしい香り」

適度な渋みがありながらも、有機栽培かつ後熟ならではの自然由来のすっきりとした旨味とコク。

そして飽きの来ない味わいに必要な爽やかな余韻。

飽きのこない味わいが続きます

当店のお客様のなかには、冬が終わるまで当商品を飲み続けたい、とまとめて購入されるお客様も。

いよいよ寒くなり、日本茶が美味しい季節。

この時期ならではの「熟成新茶 まきぞの」で、秋らしい香りと旨みを皆様にお楽しみいただけますと幸いです。

〈販売ページのご案内〉

2ヶ月ごとに30g×2種類の季節の日本茶が届く定期便「季節のお茶便り」の10月回にて、こちらの「熟成新茶 まきぞの」をお届けします。

いろんな種類の季節のお茶を、おトクに楽しみたい方はこちらがおすすめです。

オリジナル茶缶がつく、全6回版(1年コース)はこちら!

全3回版(半年コース)はこちら

たとう紙パッケージの90g版はこちら

イラストパッケージの30g版はこちら

〈淹れ方&楽しみ方〉

〈お薦めの淹れ方〉

【お一人用】

茶葉の量:5g

湯量:120ml

湯温:75℃

抽出時間:45秒

【お二人~三人用】

茶葉の量:8g

湯量:180ml

湯温:75℃

抽出時間:45秒

【湯温の調整方法】

①沸騰したお湯を湯呑みに移して湯量をはかり、その後、湯冷ましへ

②再び湯呑みへ移した後、急須へゆっくり注いでいただきますと、70℃前後になります。

※急須へお湯を注ぐ際は、お湯を茶葉に直接当てず、急須の内側を滑らせるように注いでください

※湯冷ましがない場合はマグカップ等でも問題ありません

【美味しく淹れるポイント】

・湯呑みにお茶を注ぐときは、一気に注ぐのではなく、3回程度に分けて注いでいただくことで、急須の中の茶葉が適度に揺られ、旨味が抽出されます

・最後の一滴は、茶葉の旨味が凝縮された「ゴールデンドロップ」です。急須の中にお茶を残さず、最後の一滴まで湯呑みに注ぎきってください

・2煎目は1煎目より少し熱め(80℃前後)のお湯で、10秒程度サッと抽出してお淹れください

こちらの記事が役に立ったと感じて頂けた方は「♡マークのスキ」を押していただければ幸いです(スキは非会員でも押すことができます)。

皆様の日常の「一服」のお役に立てるよう、作り手の方の想いやおすすめの淹れ方をお伝えしてまいります。