季節を脱いで僕らは唄う 中

肌寒い

朝の習慣であるだいすきなバナナスムージーが すすまなくなってきた

代わりに久しぶりの南部鉄器に水を注ぎ 白湯を沸かす

顔を洗って カーテンをあける

今日もそこに青空はいない

日本に帰ってきて一週間が経とうとしている

夢のような時間の記憶は そこにいた温度の冷めないうちに ことばに残しておきたいものだ

雨の音 猫の吐息

静かな朝の家に響くここでの日常音に耳を傾けながら わたしはペンを握る

09-19 つづき

ふたたび駆け出す時

そうそう 無人島での撮影が終わった次の日に海外へ飛んだところまで書いたんだっけ(前半の記事、貼っとくね)

わたしが今回 こんなにきつきつのスケジュールにまでして飛び出してきた目的は、カンボジアでのワークショップに参加するため。そしてその後海外でははじめてのひとり旅をするためだった。

とはいえ前日までの燃え尽きた感と止まらない編集作業を抱えたままわけもわからず出国し、気が付けばバンコクの宿にいたのでいまいち実感が沸かない。

さらには昨日まで一緒にいたメンバーで中でも一番近くにいたふたりがコロナにかかったと報告が入る。

。

逆になぜ自分だけ元気なのかわからない

。

電話越しで高熱でハアハアいってる彼に

心配とどうすることもできない無念さでいっぱいになり

熱があるわけでもないのに解熱剤を飲んで集合場所である空港へと向かった。

はじまり

ドンムアン空港(バンコク)に着くと、これから10日間一緒に過ごすであろうはじめましての子たちが手を振ってくれている。とてもひさしぶりに日本人に会った気がした。

シェムリアップ空港(カンボジア)までは一瞬だった。一時間と聞いていたフライトは30分くらいで着くんだからびっくりしてしまう。ビザを申請し、日本語の上手な検疫官たちと笑い合いながら入国する。

帰ってきた、と、思った。

カンボジアは初めてきた国だ。それでも帰ってきたと思ったのだ。

それは 忘れかけていた二年ぶりの広さへの扉だった。

補足

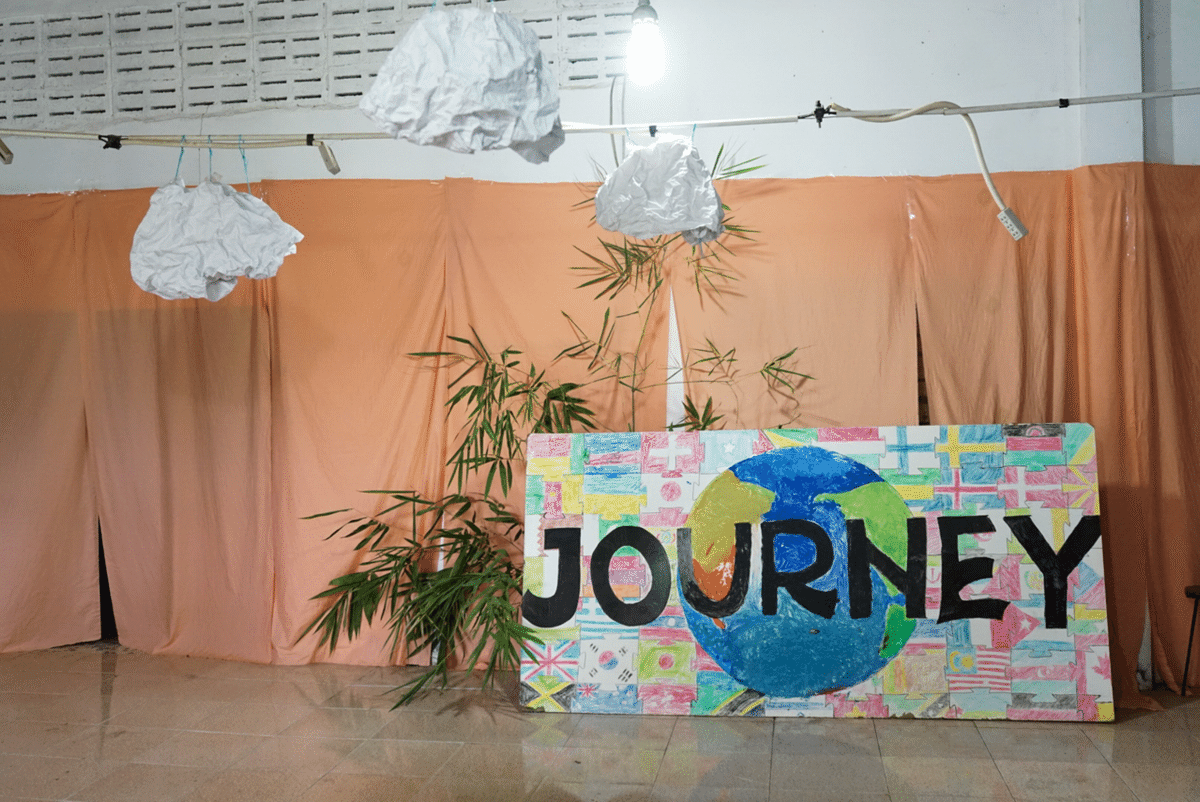

そう、説明し忘れてたけど、わたしの参加したワークショップはLES WORLDのつくる海外ワークショップで、10日間孤児院に通って18人の日本人キャストとこどもたちが一緒になり、ひとつのミュージカルを作るというもの。

支援じゃなくて 共創へ

LES WORLDのつくるどんなワークショップに参加しても どんな人と出会っても なにより好きだと思うのはこのコンセプトだったりする。

わたしはものごころついたときからずっと国際協力がしたかった。

なぜかはわからない。けれど誰かのために動くことはずっと好きだったのかもしれない。一度は挫折したも、写真家として生きる夢ができてからは、最終着地点の目標は芸術作品と活動で国際協力をすることである。

国内で写真家としてスタッフをしてきたイベントで次々と奇跡のような瞬間を生む団体が、一番メインの海外ワークショップで一体どんなものをつくり 届けるのか。とても関心深かった。

こどもたち

10日間のことを時系列で記録しようとすれば辞書ほど書いても終わらない。

だからまとめて、というと雑だと怒られるのかもしれないが、全部が全部ことばになってしまってはもったいなくも思う。だからこれだけはなにを忘れても忘れまいと、綴りたい事実としての出来事だけを選んでいく。そうなると真っ先に、こどもたちの話をしたい。

孤児院には30人ほどのこどもたちがいた。

小さな子は小学一年生くらいから 大きな子は二十歳近くまで。

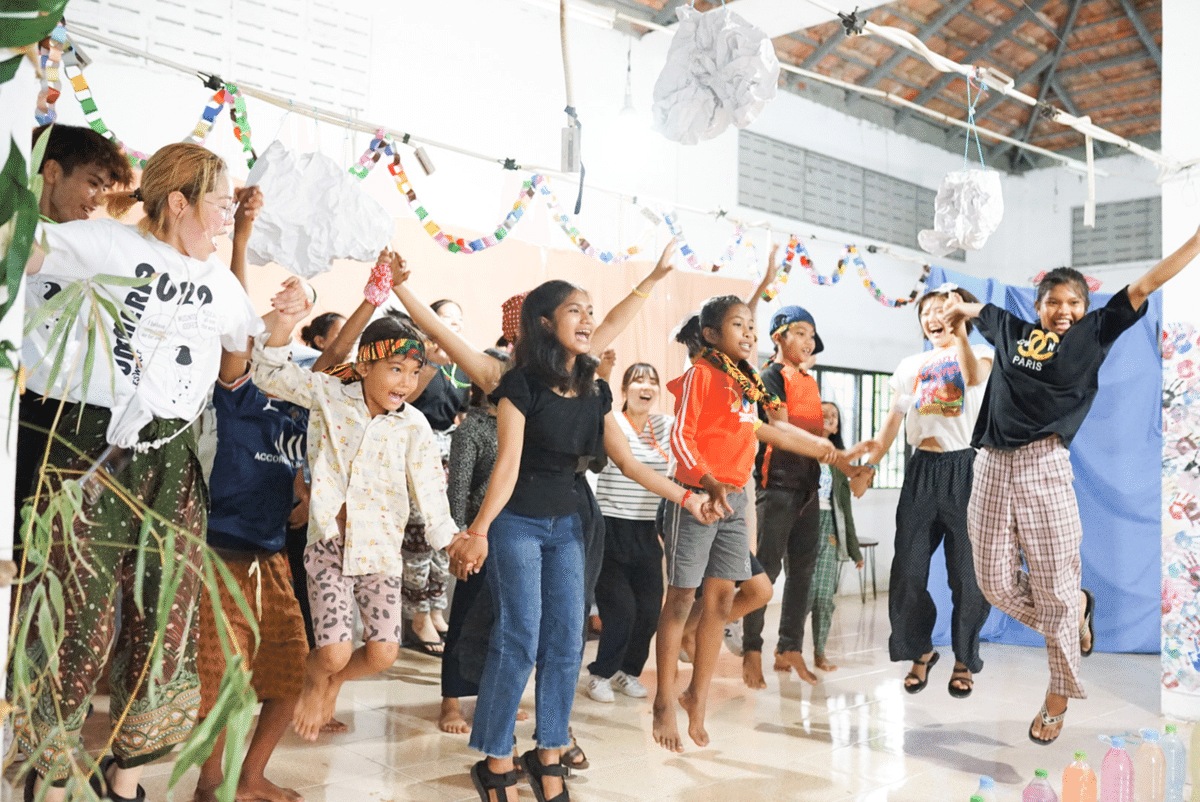

あかるくて 人懐っこくて 私たちが覚えるより先に私たちの名前を覚えてしまうなんとも愛らしいこどもたちだった。

ことばの壁は最後まで確かにあったけれど

ミュージカルの練習も その間で自由に遊ぶ時間も含めて彼らの瞳は吸い込まれそうなほどまっすぐで それだけでよかったのだ。つたえるつたわるなんてものを越えたところで 私たちは笑い、泣き、話をした。

孤児院を運営しているのはお坊さんのムニ様と、日本人の岩田りょうこさんという方だった。りょうこさんは、言葉の通じない彼らのことをよく私たちに教えてくれた。

年齢と学年が一致する日本とは違い、彼らは家庭環境や金銭の問題と向き合いながら通えるタイミングから学校へ通う。

バックグラウンドもさまざまだった。

一番多いのはDVやエイズ問題から引き取られてきた子

他にも学校が遠すぎて通えない子 ストリートや兄弟が多すぎて育てられない家族から引き取られてきた子

彼らはそんな過去の話を 私たちにはしない。

家族がどんなにひどいことをしても、ここがどんなに安全で豊かでも、「帰りたい、帰りたい」って言うんです。お盆なんかでね、文化で親がいる子は迎えに来るんだけど、何日も前から待ってるのよ。そして迎えにこなかったり帰ってくる日なんかには号泣しているの。ふだんは泣かないしそんな日の後もすぐにけろっとしているんだけどね。

あまりに涙がこぼれて最後はりょうこさんの姿がぼやけて見えなくなるまでわたしは泣いていた。

日が経つにつれ 互いの顔を覚え 名前と好きなものを覚え いとおしくてたまらなくなっていく

明るくて元気な子供たちの その子たちの 確かな過去と、今だった。

ミュージカルと日常

私たちが通った10日間は、こどもたちは初めから少し 特別な時間を過ごしていた。プチュンバンというカンボジアのお盆の時期だったのだ。

朝四時に起き 掃除をし料理をし カフェで働いたり学校へ行ったり習い事に行ったり

日本人から見ても考えられないほど多忙なスケジュールの中にミュージカルがあるという

子供たちにとってもスーパーハードな非日常が 十日間は日常だった。

それが 私たち日本人キャストにとって逆に良かったのかもしれないと思う。私たちは、子供たちの負担を減らそうと必死に時間を使った。

舞台の装飾 ダンスの振り付け キャスティングやセリフの練習

最初はひとりがもっていたボールを18人が少しずつわけてもてるようになると事はうまくすすむ。限りある時間を大切にしたくて、からだが壊れぬ限り(壊れても)みんな必死に動いていた。

10日間、毎日の私たちの日常は、朝のキャストミーティングから始まる。

ホテルの二階、大きな水のペットボトルと貴重品のポーチをぶら下げ、段差のバラバラな階段を時間ギリギリに駆け下りて18人が集う。

準備運動やミュージカルのダンスの練習などを楽しくやって、チームごとのミーティングをし終えると、トゥクトゥクに乗る

がたがたの道を走り 砂ぼこりでのどと目をやられながら進む

その道のりは 日が経つにつれ短くなっているように感じた。

孤児院に着くなりおはよう~と駆け寄ってくる子供たち

手をとり 走り 絵を描いたり 駆けまわったりしてよく遊んだ

すぐに学校に行っちゃう子たちもいたけど見送り、帰りを待ち、またおかえり、と迎えられる環境は なんだか家族のようで愛おしかった

ワークショップは昼と夜の一時間ずつ

その間は子供たちが少ないので装飾や自主練

竹藪が風に揺れる。犬や猫たち、こどもたちの食べた後の食器、はだしで駆けると足が真っ黒になる施設。背の記録がされた柱、洗濯竿、クメール語の教科書。

孤児院に流れる時を留めようと、よくシャッターを切った。

ワークショップが終わると大きなトゥクトゥク(?)にのってホテルまで帰る。いつもお別れは寂しいけれど「また明日~おやすみ」というこどもたちのことばに救われた。

おとなたち、その中の自分

タイトルを書いてふと思う。わたしたちは、もうおとなたち、だろうか。

年の近い子たちのいる孤児院で、一緒に遊び、歌い、踊り、ご飯を囲んでいる。日本に帰ったってまだまだ学生で、私を含めたそのほとんどが大学生で、朝起きれなかったり授業に遅刻したりだるいなぁなんていいながらバイトしている私たち日本人と、ここにいる、四時に起きて勉強がしたくて習い事も頑張って疲れたそぶりも見せず私たちを気にかけてくれるこどもたちで、どのように大人とこども、と線引きしているのだろう。「~してあげる」だなんて恥ずかしくて言えたもんじゃない。だから、支援じゃなくて共創したいのだ。

脱線したが、そんな日本人キャスト18人は、その人数の多さと個性のつよさで、激しくもめることはなかったもののたくさんのことを乗り越えなければならなかった。

当たり前だ。常に集団行動、休憩すらもグループごとになってしまう環境で10日間も寝食を共にするのだ。なにも起きないほうがおかしい。

私はというと、そのなかでの自分の役割を探し、信じ、ひそかに走り回っていた。

自分の限界、その一歩先に超えることができたときに見える景色を教えてくれたのがLES WORLDだ。だから今回も超えて、その先の自分や世界をみてみたかった。

こんなかっこいいことを言ってみたけど、わたしの限界なんて人に比べたら何百歩も後ろのほう、というか、そもそも自分の体調管理とか精神的安定、みたいな、気にせずともできる人はスタートラインですでにできていることなので、たいしたことはしていない。頑張らないとできないことが多すぎる。

それでも、ひとつ大きく超えたな、と思うことがあった。

それは、10日間、なにひとつ、諦めなかったこと。

これも文字になるとすごく当たり前に見えるのだが、これまでの自分だったら諦めたり、腐った考え方で妥協したり、気づかないふりをしたりしただろうと思うことは多々あった。

自分が健康であることを徹底するために休むこと、でもできるかぎりみんなの輪にいること。誰かの体調や心の変化にいち早く気づくこと、子供たちの前ではまっすぐその子と向き合うこと。舞台にこだわりを持って作ること、写真はすぐに編集すること、ミュージカルを成功させること、部屋をある程度きれいに整えておくこと。なにより、キャストがいいチームとなる雰囲気や居場所をつくること。

もちろんどれも完璧にできたわけではなかった。だけど途中で、この程度でいいや、と辞めたこともなかった。

それは、十日間が終わった時

ああわたしここまでできるようになったのか

とうれしくなることであり、逆に

これまでどれほどのことをあきらめたり文句をいったりしてもったいなくしてきたのだろう

と過去の自分を恥じることでもあった。

結果、わたしたちは18人はひとつになれたと思う。

ひとりひとりが本当に大切で、大好きになった。一か月前の今頃出会ったとは思えないくらい彼らの素敵なところを知っているし、好きなことも癖も寝顔も知っている。最終日あたりは全員に手紙を書く夜を過ごしていた。

すぐにあいたい。元気かなあ。一番戻りたいのは、彼らと過ごした何気ない、バッタンバンのあの風の元だ。この濃すぎる一か月の中で、一番好きな時間だった。そんな仲間ができてしまうのだから、海外にこうして出向くことをやめられない。

本番、そして別れ

時系列のようでもはやぐちゃぐちゃだが、最後までお付き合いください。ごめんな。

ミュージカル本番は、緊張と喜びとで、ミュージカルそのものに夢中になってあっという間に過ぎ去ってしまうのだろう、と思っていた。

けれど意外なことに、私にとってそれは、なによりこどもたちとのお別れを意味していた。

途中から、涙が止まらなかった。(泣きすぎて本番中にコンタクトどっか行ったくらいに笑)

ひとつ ひとつ 終わっていくシーン。楽しそうな子供とキャストの顔をみて安心しながら、ああ終わらないでくれとばかり思っていた。本番の楽しさに、ちゃんとできたという感動とこれで終わるという寂しさが勝っていた。

その夜は、たくさん、たくさん子供たちと泣いた。キャストのみんなも、一人残らず目を真っ赤にしていた。何度も何度も、抱き合って、通じないことばを交わしている。互いに伝わっていることだけがわかる。場所丸ごと、静かでとてつもなく美しい震えが響いているようだった。

「また必ずあいにくるね。」

なんてことばは簡単には言えない。私たちの言葉を、彼らが本当に信じて待ってくれると知っている。それでも何度もそう伝えた。本当にまた必ず、ここに戻ってくる自信が私にはあった。今も強く、そう思う。

彼らは私たちの乗る、明日はもうこないトゥクトゥクに向かって、手を振り続けてくれた。いつも出発直前で飛び乗ってきて、ホテルまで送りに来るやんちゃな男の子たちは、その日は乗らなかった。

それでもついてきてくれた子たちは、私たちがホテルから、見えなくなるまで手を振った。「また明日」ということばがどれほど尊いものであったのか。最後まで泣いていた。

20 あれから これから。

ワークショップが終わり、シェムリアップへ観光に向かう私たちには、何度も子供たちからビデオ電話がかかってきた。すごい時代だと思う。孤児院と携帯電話さえ結びつかない人のほうが多いのではないだろうか。格差ということばで溢れる現代でも、世界は端から端まで少しずつ進んでいて、私たちはあえなくなってもすぐに顔を見て話ができる。

それでもまた日本での日常がもどるとこんな風にたくさん話すことはないのだろうなと思った。さびしくも、また会える日を恋しく想い、頑張る時間も大切なように思えた。

シェムリアップに着いて急に観光客と化した私たちは、こぞって民族衣装を着、セレブのようなホテルのプールで泳ぎ、パブストリートでお酒を飲んだ。どれも楽しくてたまらなかったが、トゥクトゥクに乗った時に道ががたがたでなく砂埃がつらくないのを感じた時には、なぜかとても凹んだ。わたしだけではないようだった。

21 つづく。

ふう。これだけ略して書いてみても5000字を超えるのだから驚く。

長すぎるのでふたたびつづきを残し、今日はこの辺にしておく。

次回はその後のひとり旅編。帰ってきてからの日々に気づきや哲学等々書きたいことがたくさんで、ちょこちょこエッセイに浮気しておりますが最終回まできちんと綴りたいと思います。できたときにはぜひ眠い目をこすって読んでください。きっと面白いんで(ほんまか)。

ということで。大変長いのに読んでくれた人、本当に、本当にありがとう。

季節を脱いで、わたしは唄う。

今日も遠くの小さな国で唄う、彼らとともに。