『diorama』とはなんだったのか〈米津玄師〉

今年で米津玄師がデビュー10周年を迎えた。

"Lemon"の大ヒット以降、押しも押されもせぬ国民的ミュージシャンとなった彼だが、10年という長い期間の中で数々のヒットソングを生み出してきたが故にあまり語られていない、影に埋もれた名曲も非常に多く存在するように個人的には感じられる。

若年層から高い支持を集めた"アイネクライネ"が収録された2ndアルバム『YANKEE』でオリコン初週売り上げ2位という快挙を達して以降、テレビや雑誌などで「米津玄師」の名は広く知れ渡ることになったが、それは逆説的に彼の作品はメディアに於いては『YANKEE』以降を中心として語られる土壌を形成するきっかけを与えたようにも見える。つまり米津玄師は、記念すべき1stアルバムである『diorama』にはあまり注目されることのないまま10周年という節目を迎えたのではないだろうか。

「diorama」

米津玄師の1stアルバム。

先程、米津玄師作品の中であまり注目されていないと述べたが、それはあくまで「米津玄師」という1ミュージシャンの作品に限定した話であり、音楽業界全体で見た場合は初週オリコン6位と非常に好成績を納めた作品となっている。先ほどの意見と相反するが、『diorama』はインターネット発のミュージシャンのデビュー作品としては順調すぎる滑り出しを見せているのだ。

しかしながら当時の米津玄師はこの結果に納得していなかったらしく、「ショックを受けた」という旨の発言を残しており、特集記事のインタビューでも『diorama』の失敗を活かして大衆受けする楽曲を作るようになった」と述べていたりと、当の本人は『diorama』を失敗作と見做すようなスタンスをとっている。

でも正直、俺は1位を獲ると思ってたんですよ。自分が感じる美しさとかすばらしさを100%詰め込んだので、これはもう世界一すばらしいものだと。でも結果はそうではなくて……その時って、自分の住んでる世界ってニコニコ動画だけで、その中でしか通用しないもので音楽を作っていたことを初めて理解した。自分が感じる美しさは、世界共通のものではないっていうことにようやく気づいた。ずっとひとりで作ってきて、ラクな方へラクな方へ進んでいった先が今だとしたら、俺がとらなかった、ラクじゃないほうの選択を今一度やらなければいけないんじゃないか。人と面と向かって会話をして、誰かと一緒にものを作る、誰かのためにものを作ることをやらなければいけないんじゃないかと。

ではそんな複雑な事情の絡まった『diorama』とは一体どんな作品なのかというと非常に説明し辛い。

というのもこのアルバムは架空の街を舞台にしたコンセプトアルバムであるため"アイネクライネ"や"Lemon"のような共感型の曲とは異なり、『diorama』というアルバム全体を通して米津玄師本人が伝えようとしていたメッセージを読み解くことがなによりも重要になっているように感じられるからだ。

実際リード曲である"ゴーゴー幽霊船"では意味深に単語を列挙した歌詞がある他、アルバムの後半に据えられた"black sheep"という曲ではアルバムのタイトルが歌詞中に登場したりと、人間の心情にフォーカスした楽曲には見られない謎解きのような要素が散りばめられているのがわかるだろう。また、『diorama』収録曲のmvの殆どが米津玄師本人により制作された物であることも『diorama』というコンセプトアルバムの世界観を肉付けする要因となっているように感じられる。

このように『diorama』はコンセプトアルバムであるが故に一読しただけでは分かりにくい難解な歌詞が散見されるアルバムではあるが、彼の当時のインタビューやdiary、ツイートを読むと米津玄師が「架空の街」で描きたかったものがわすがながらにも見えてくる。

「東日本大震災」

まず初めに大前提として『diorama』の世界は「東日本大震災」と密接に結びついている。

米津玄師本人が『diorama』リリース記念のインタビュー記事で、アルバムを通して形成した架空の街と現実に起きた大震災が強く結び合っていることを明かしている以上は、3.11での出来事は『diorama』のアルバムコンセプトについて考えていく中で間違いなく避けては通れない問題となっているだろう。

去年の3月に地震があったじゃないですか? それが、色濃く出てますよね。最初は震災を意識して作ってなかったんですよ。普通の街を作ろうと思ってました。でも、去年街が壊れていく映像を目の当たりにして、もうそれ以前には戻れないなと思いました。

事実、歌詞カードを見るに『diorama』で描かれる街は震災後の日本を想起させるかのような崩壊した街のイメージが散見される。

街がびしゃびしゃ濡れる夜までは

確かに声で溢れていた

今ではおよそ耐え難いくらいの

静けさ達がここに居た

溶け出した琥珀の色

落ちていく気球と飛ぶカリブー

足のないブロンズと

踊りを踊った閑古鳥

忙しなく鳴るニュース

「街から子供が消えていく」

泣いてるようにも歌を歌う

魚が静かに僕を見る

街の真ん中で

息を吸った 魚が泣いた

全て変わってしまった

砂が落ちた 生活が落ちた

"雨降り婦人"では、賑やかだった『diorama』の街が耐え難いくらいの静寂に包まれていることを示しているほか、"vivi"では街全体に忙しなくニュースが流れていたりと、3.11当時の混乱を描いているかのように感じられる。

そして、物語のオープニングを務める一曲目の"街"で「全て変わってしまった」という歌詞があることから『diorama』の舞台は「震災後の普通ではいられなくなった、変わってしまった街」であると言えるだろう。

※"街"には原型となった"降る朝"という曲があり、その歌詞がdairyに残されているが、震災からわずか5日後に投稿されていることから"街"が震災を意識した哀悼の歌として製作されたことは間違い無いだろう。

このように『diorama』で描かれる街は「東日本大震災」により変わってしまった日本を色濃く映し出しているわけだが、アルバムを通して「震災の哀悼」のメッセージが強く主張されているというふうに結論付けるのは些か短絡的な気がしないでもない。『diorama』の世界はあくまで「米津玄師が作り出した架空の街」であるため、震災とは別に彼自身の内省性が描き出されている面も存在するのではないだろうか。

「ツギハギのマザーグース」

米津玄師は過去にインタビューで何度も「普遍的なJPOPが作りたい」と話していたが、『diorama』に於いても「普遍的なポップソング」に対する憧憬の目線は窺えるように思う。『diorama』には一つの大きな特徴として「童謡」をモチーフとした楽曲が散見されることが挙げられる。

例えば"black sheep"はイギリスの童謡である"Baa, Baa, Black Sheep"からの引用と捉えることができるし、"首無し閑古鳥"の元ネタと推察される「首無し鳥マイク」に関しても、彼をモデルとした童謡が生まれたとされる話があったりもしている。

Baa, baa, black sheep,

Have you any wool?

Yes, sir, yes, sir,

Three bags full;

One for the master,

And one for the dame,

And one for the little boy

Who lives down the lane.

(メェメェ黒ヒツジさん

ウール(羊毛)あるかい?

はいはいあります

3つの袋に一杯のウールが

一つはご主人

一つは奥様

残りの一つは

路地の向こうの少年に)

Mike, Mike, where's your head? Even without it, you're not dead!

(マイク、マイク、お前の頭はどこだい? それがなくても、お前は死なない!)

これらのことから米津玄師は「普遍的ポップソング=童謡」を本人の「内面世界=diorama」に落とし込んで再構成していた可能性が高い。『diorama』の世界は「震災」をバックボーンとした上で、米津玄師本人のポップソングへの憧憬を可視化した「ツギハギのマザーグース(童謡)」の集合体としての側面を持ち合わせていると言えるだろう。

継いで接いでまたマザーグース

夜は何度も泣いてまた明日

「永訣の街」

ここまで『diorama』の舞台とモチーフについて考察してきたが、あくまでこれらは『diorama』の外側の部分の話でしかない。

仮に当時の米津玄師がアルバムを作るにあたって「震災」や「童謡」に影響を受けていたとしても、それらは『diorama』の構成要素の一部分に過ぎず、彼が「架空の街」を形成した理由についてはこれらの要素だけでは未だに漠然としたままだ。

少なくとも米津玄師は『diorama』リリース当時のインタビューで

今って人間関係が希薄になっている時代ですよね? 一緒に街や学校で生活していても、そこにあるのは薄いつながりというか……。会話していたって、つながっているのか、つながっていないかわからないみたいな……。そんな世界を作品で表現してみたかったんです。

と述べている以上『diorama』には一貫したテーマがあったことが窺える。平たく言えば「ディスコミュニケーション」がアルバム全体のテーマにはあるということだろう。

「ディスコミュニケーション」が作品の根幹にあるとしてそれを示唆するものはなにか。『diorama』は童謡以外にも文学作品からの引用も見受けられる。例えば"恋と病熱"は宮沢賢治の詩作品がタイトルの元ネタとなっている他、"雨降り婦人"では「夜の底に行く列車」と、同じく宮沢賢治の童話である『銀河鉄道の夜』を彷彿とさせるような歌詞が書かれていたりもする。

加えて言えば、"恋と病熱"の「ボタン一つふいに千切れた」という歌詞は中原中也の詩作品である「月夜の浜辺」に影響を受けたものであると考えられなくもない。

(後年に"カムパネルラ"で「月夜の浜辺」の一編をほぼそのままに引用していたのを見るに、米津玄師は「ボタン」という言葉に特別な意味を持たせている可能性は高い。)

波打ち際にボタンが一つ

君がくれた寂しさよ

月夜の晩に、ボタンが一つ

波打際に、落ちていた。

それを拾って、役立てようと

僕は思ったわけでもないが

なぜだかそれを捨てるに忍びず

僕はそれを、袂に入れた。

個人的にはこれらの宮沢賢治、中原中也の引用こそが「ディスコミュニケーション」の象徴であったと捉えられるように思う。『diorama』の背景に「東日本大地震」が存在する以上、アルバムで描かれる「ディスコミュニケーション」には二つのパターンがあると考えられる。

一つはインタビューで述べていた「心と心の通じなさ」であるとして、もう一つは「死別」だろう。「3.11」により亡くなってしまった人と取り残された人たちの「通じ合えない関係性」が文学からの引用を通じて『diorama』に強く映し出されているように感じられる。

宮沢賢治、中原中也の作品に於ける「死別によるディスコミュニケーション」性はどこにあるのか。

まずは賢治と中也の詩作品について触れるが、この二人の詩人に共通点として「身近な人を亡くした悲しみを詩にしている」ことが挙げられる。

宮沢賢治は24歳で亡くなった最愛の妹であるトシを、中原中也は幼くして亡くなった息子文也を想った詩をそれぞれ書き残している。

けふのうちに

とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ

みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ

愛するものが死んだ時には、

自殺しなけあなりません。

愛するものが死んだ時には、

それより他に、方法がない。

『diorama』に於いても賢治や中也のような亡くなった人を想う歌詞が見受けられる。

"ゴーゴー幽霊船"では「僕は幽霊だ 本当さ

君の目には見えないだろうけど」と幽霊になった「僕」と少女である「君」との対比関係が強調されているほか、"トイパトリオット"では曲の最後に「僕がいなくなるとき君の心に傷がつくよう そう願ってしまう脆弱をひとつだけ許して欲しい」と、"ゴーゴー幽霊船"のように「死別によるディスコミュニケーション」を暗示させるような歌詞が書かれている。

『diorama』に引用された「恋と病熱」と「月夜の浜辺」はトシ、または文也を亡くす前に書かれた詩であるため、「永訣の朝」や「春日狂想」と比較すると「身近な人を亡くした悲しみ」の詩としての強度は劣るように感じなくもない。

しかし、「恋と病熱」がトシの喀血の療養中に書かれた詩であることや、中也が文也が生まれる以前から「子供」と「死」をイメージした詩を書き残していたことを考えると、宮沢賢治、中原中也ともに「生命の背後にある死のイメージ」を強く感じ取っていた詩人であると考えることができる。

中原中也が

文也の死以前に

文也の死を予感していた、

などと余計なことを考えるのはやめて

「在りし日の歌」の編集時に

これを追悼詩の一群に投じた

と考えることにしましょう。

『diorama』リリース当時、米津玄師は「人間は死ぬから美しくあれる。ありふれたもの言いではあるが、本当にそれ以外ありえない。」とdairyで述べていたが、彼のこの考えは宮沢賢治、中原中也の詩作品に通じるものがあるのではないだろうか。

「永訣の朝」で妹への想いを綴った賢治と、「亡き児文也に捧ぐ」と書き記した詩集(『在りし日の歌』)の中で「永訣の秋」という副題を付けた中也に呼応するかのように米津玄師は『diorama』の中で「永訣の街」を描いていたのかもしれない。

人間は死ぬから美しくあれる。ありふれたもの言いではあるが、本当にそれ以外ありえない。

全うに生きていくならそんなことを掘り下げる必要はないのかもしれない。美しかろうが醜かろうが人間は生きている

「dioramaとフリクリ」

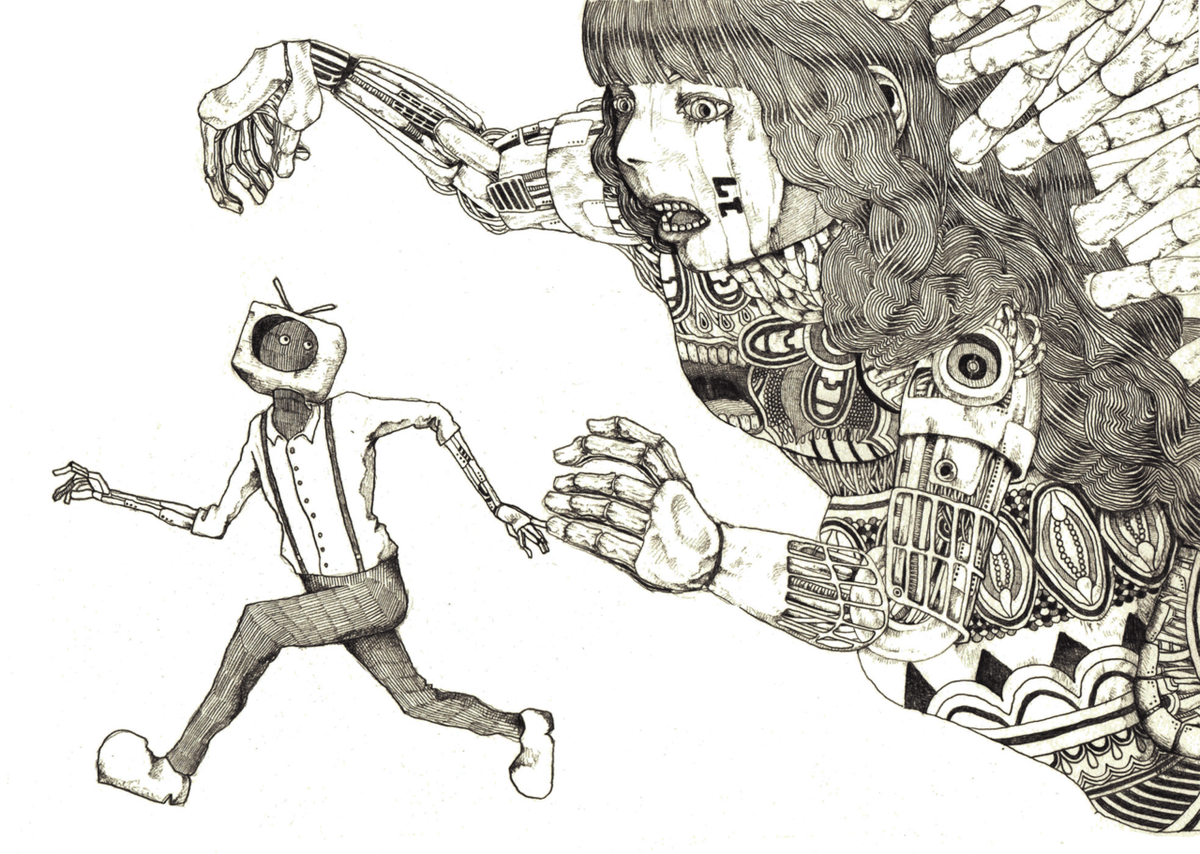

『diorama』は童謡、文学からさまざまな作品が引用されているが、アニメからの引用も見受けられる。『diorama』のリード曲、"ゴーゴー幽霊船のMVには頭にテレビを被った謎のロボット(アンドロイド)と人間の少女の姿が描かれているが、このロボットと少女の組み合わせはとあるアニメにも確認することができる。

これは「フリクリ」というアニメに登場する「カンチ」と「サメジマ・マミ美」というキャラクターだが「カンチ」の方は『diorama』のテレビ男と同じく「テレビの頭をした二足歩行のロボット」の姿をしているのがわかるだろう。また、「サメジマ・マミ美」にしても"ゴーゴー幽霊船"のMVに出てくる「ちょっと病弱なセブンティーン」の女の子と同じ17歳の女子高校生となっている。

このようにテレビ頭のアンドロイドと17歳の少女という一見奇妙な組み合わせは童謡、文学からの引用と同じように元となる作品が存在した上で形成されていることがわかる。

『フリクリ』はGAINAX、Production I.Gにより製作されたOVAアニメーションで、小学6年生の主人公「ナンダバ・ナオ太」がある日突然「ハルハラ・ハル子」という女性と偶然出会ったことをきっかけに正体不明のロボットとの戦闘に巻き込まれることで物語が展開していくのだが、このアニメは「ロボットとの戦い」が物語の主題にはなっておらず、思春期到来を間近に控えた主人公の抱える劣等感や自尊心が話のメインとなっている。

「ロボットとの戦い」という壮大な出来事を描きながら主人公の内面にフォーカスした話作りは「セカイ系(後述)」的であると言えるが、この『フリクリ』の主人公が抱える劣等感、自尊心等の問題は"ゴーゴー幽霊船"でオマージュされたカンチ、マミ美の存在と同じように『diorama』に深く関わっている。

ナオ太の抱える劣等感、自尊心の根幹には彼の兄である「ナンダバ・タスク」の存在が大きな鍵となっている。タスクは「アメリカに野球留学をしているマミ美の元恋人」という立ち位置にあるが、登場人物の口から語られる存在に留まっていて作中に姿を見せることはない。しかしながら、平々凡々な野球少年として描かれている主人公ナオ太にとってタスクは「野球の上手い憧れの兄」であるため、ナオ太の口からタスクの話題が出てくることは多く、存在感は決して薄くはない。加えてタスクの元交際相手であるマミ美は交際が途絶えた悲しみを埋めるためにナオ太に"遊び"と称したちょっかいをかけているため、ナオ太からしてみればタスクの存在は、自分より野球の上手い兄に対する「劣等感」と兄の元交際相手である歳上の女性に求められることにより肥大化する「自尊心」を構成する重要な人物として成立するのである。

タスクを求めその弟に縋るマミ美とタスクのような頼れる男として振る舞おうとするナオ太という歪な関係は、彼らの内情を知らなければ「小学生と高校生の禁断のカップル」として見られるだろう。(事実、作中でナオ太の友人はマミ美のことを「ナオ太のヨメ」と呼称している)しかし、当然のことながらこの2人の関係は「タスク」なしでは成立しない。マミ美はタスクに振られた悲しみを埋めるためにナオ太に接しているし、「タスクの代替品」としての役割を一方的に押し付けられたナオ太もまた、頼れる男を演じる標としてマミ美を利用しているのだ。「永訣の街」の項で米津玄師は『diorama』を通して「ディスコミュニケーション」を描こうとしていたことが明らかになったわけだが、『フリクリ』のナオ太とマミ美の関係性は『diorama』で描かれる「心と心の通じ合えなさの意味でのディスコミュニケーション」に非常に近い。童話や文学のような目に見えてわかりやすい引用ではないが、「会話をしていても繋がれていない世界」の一例として『フリクリ』は『diorama』と密接に結びついていると言えるだろう。

「継いで接いでまたマザーグース」と『diorama』を自虐的に表現した"ゴーゴー幽霊船"のMVに「カンチ」と「マミ美」がオマージュされていたのは『フリクリ』もまたマザーグースと同じく『diorama』に引用しているということを遠回しにアピールしていたからなのかもしれない

※因みに米津玄師が所属しているアニメーションサークル、「南方研究所」はニコニコ動画に「部屋の壁にフリクリを描いてみた」という動画を投稿しているほか、そのサークルには渡辺"タスク"という人物が在籍していたりもする。

「セカイ系としてのdiorama」

「dioramaとフリクリ」の項で『フリクリ』をセカイ系作品として紹介したが、『diorama』も「セカイ系」的作品に当てはめられるように個人的には感じられる。

そもそもとして「セカイ系」とは何か。簡潔に説明すると「アニメや漫画をはじめとした日本のサブカルチャーに見られる物語類型の一つ」となるが、「定義が明確に為されないまま、主にインターネットを通じて広がった」とWikipediaに書かれているように物語の類型の一つでありながら「セカイ系」と称される作品はそれぞれ全く異なった特徴を有しているということが非常に多い。ここではとりあえず初期の用法とされる「エヴァっぽい作品」としての意味で用いることにする。

『新世紀エヴァンゲリオン』には「使徒」「人類補完計画」「ゼーレ」「NERV」など意味深なワードや謎めいた組織が多数登場し、序盤から世界の裏側に存在する「巨大な物語」の存在を仄めかしているわけだが、終盤に入ると物語は主人公碇シンジの内面に集中的に焦点を当て始め、今まで形成されてきた世界観は蔑ろにされ始めていくという、主人公を取り巻く世界の規模がどんどんと縮小していく物語構成となっている。

「エヴァっぽい作品」と言っても漠然とし過ぎて何を意味しているかわかりづらいように思えるが、要は「意味深な単語や強大な組織の存在をちらつかせながら最終的にはそれら全てを放棄して登場人物の内観の問題へと収斂していく作品」と言える。『フリクリ』を「「ロボットとの戦い」という壮大な出来事を描きながら主人公の内面にフォーカスした話」と説明したが、まさにこれは「セカイ系(エヴァ的)」な物語であると言えるだろう。

『diorama』も『フリクリ』のようなセカイ系的な構造をしている。まず初めに『diorama』の世界観を大まかに説明した"街"から始まり、作品世界が多数の引用から成立していることを仄めかすかのような"ゴーゴー幽霊船"や『diorama』のテーマである「ディスコミュニケーション」を大々的に描いた"caribu"であったりと序盤には『diorama』という作品の外郭を形成する「大きな物語」が展開する。しかし後半に入ると一転して"恋と病熱"や"乾涸びたバスひとつ"のような「少年少女の物語」が描かれ始める。歌詞も"ゴーゴー幽霊船"のような意味深な単語の列挙は鳴りを顰め、内省的な歌詞が展開し始めるため、「セカイ系」と非常に似通っている。

回る発条のアンドロイド

汚物 ヤンキー 公害 メランコリー

知ってほしいんだ全部

そう君の手を引き連れて戻すのさ

誰も嫌いたくないから

ひたすら嫌いでいただけだ

皆のこと 自分のこと 君のこと 自分のこと

米津玄師は『diorama』をリリースして間もない頃にこのようなツイートを残している。

このツイートから、米津玄師は『diorama』という作品に対して「正解」を提示していなかったことが読み取れる。『diorama』を聴いたファンの意見を許容する姿勢でいられたのは『diorama』を意味ありげな単語や物語のみを提示した「ミステリーパズル」で終わらせずに"恋と病熱"のような人の自意識に焦点を置いた曲が挿入されていたからではないだろうか。

『diorama』の世界は東日本大震災という現実に起きた凄惨な出来事を下地にして描かれている以上、そこには米津玄師本人が震災後の日本を見て思い、感じたことが浮かび上がってくるはずだろう。しかしそれは『diorama』の街並みや意味深な歌詞に「巨大な物語」として君臨しているため大っぴらには明かされていない。"恋と病熱"をはじめ、アルバムの終盤の楽曲には内省的な歌詞が散見されるが、これは『diorama』という作品を決して「震災に対する米津玄師の見解」で終わらせることなく、震災を意識することのない共感型の「小さな物語」としても成立させているためであると言える。

知っていた 恥ずかしくなるようなこと

心もいつか灰になること

それでいい ありのままで幸せだ

愛されてるのは 確かでないから

形になって欲しいけれど

どうにもこうにも あんまりな嘘だ

一つになんてなれないまま

「おわりに」

「ファンタジーの世界で巻き起こっているのは、この世界を反映したものになっている。それと同じで、自分が作る曲も、自分が経験していないことも書くが、掘り下げていけば自分の体験であって、自分の体験をそうやってまた別の言葉に変換して表現することによって、より普遍的になる感じがすごくある。自分は普遍的な音楽を作りたいと思っているので、そういうものをどうやって作っていったらいいのかと考えると、そういう作り方になっていく。

『米津玄師×野木亜紀子 アンナチュラル対談』で米津玄師はこのようなことを述べていたわけだが、ファンタジーは現実世界と結びついたものであるという彼の指摘はまさに、『diorama』そのものを言い表していると言えるだろう。「震災」という日本が経験した危機を「架空の街」に落とし込み、自分の体験をそこに生きる人々の言葉へと変換させた彼の取り組みは『diorama』に対して「震災の哀悼」という一つの軸だけではなく、「ディスコミュニケーションの世界」というもう一つの軸を産んだ。

それらは「巨大な物語」として『diorama』の世界の裏側に恒久的に存在し続けている一方で、より小さな、日常的な領域に於いても「少年少女の物語」として成立している。彼が様々な作品から引用を行ったのは「震災」という凄惨な出来事を少なくとも見かけの上では覆い隠し、「ポップソング」として形に残すために必要な手続きだったからではないだろうか。震災により様々なものが壊され、ガラクタで溢れた現実世界を越えたファンタジーの世界で、自然災害そのものをも乗り越えうる「普遍的ポップソング」を形成しようとした結果が『diorama』だったのかもしれない。

凛と澄む心が一人になって

あなたと違う私を知る

がらくたみたいな心でも

何かプレゼントできるかな