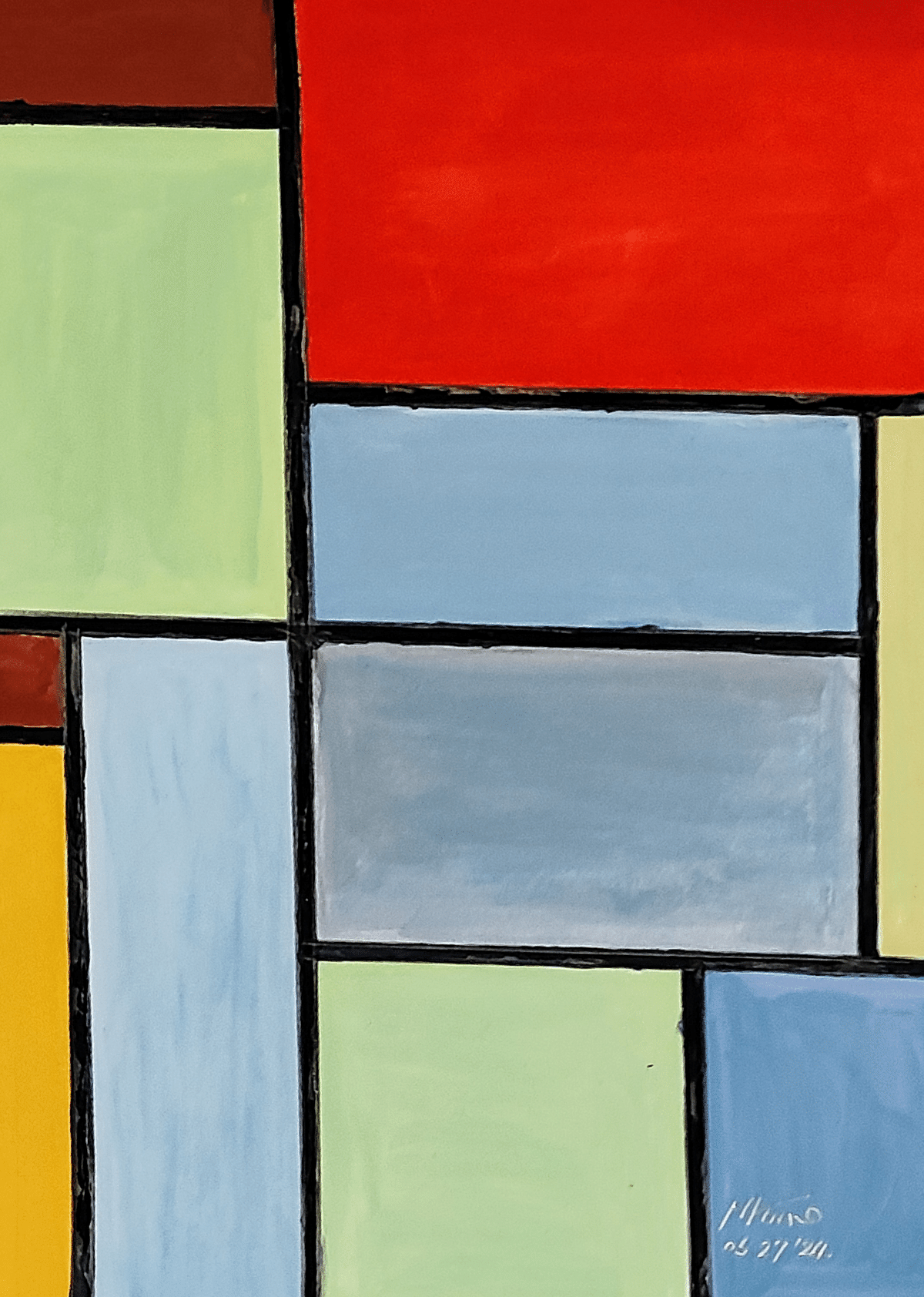

学芸美術 画家の心 第61回「ピート・モンドリアン タブローⅠ 1921年 」

いきなりですが、「タブロー」って何?

ウィキペディアで調べてみると、「絵」とある。さらに「板絵のこと」だそうです。

モンドリアンはこれを「絵」だ、と言いたいのだ。

絵だとしても黒い線とそれに囲まれた四角。その四角に適当に見栄えよく色を付けだじゃないの。それでもモンドリアンは絵だというのだ。

このように絵にも画題にもまったく具体性がない。すなわち抽象的であり、これこそが抽象画なのだ。

モンドリアンは抽象絵画の先駆者なのだ。

そして、モンドリアンは言う。

「造形の媒体は、原色(赤、青、黄)もしくは無色(白、黒、灰色)の平面あるいは角柱でなければならない。・・・。今日の文明人の生活は日増しに自然から離れつつある。それは抽象的になりつつあるのだ。芸術もまたそうである。・・・。人間精神の純粋な表現として、それは、純粋に美的な形態に、つまり抽象的な形態によってあらわされる」

とまあ、難解で辛気臭い文章の羅列で、わたしのような凡人には悩ましいことに意図するすべてを理解できない。

ただ一つ彼の言いたいことは、現実を表す写実主義や表現主義、心の在り方を表した象徴主義や心象主義ではない、存在そのものを表現したかった、そういうことだろう。すなわち「形而下」の絵画ということになる。

それは哲学的であり、理解することはもはや神秘的でもある。そういった新たな「主義」を唱えたことにモンドリアンという画家の存在価値が強調されうる。

一見面倒臭いモンドリアンだが、彼は宗教改革を行ったカルヴァン派の父に育てられ、神知論(聖書に忠実な学派。言い換えれば19世紀後半のキリスト教の多くの宗派は、聖書の考えから大きく逸脱していると考える学派)に興味を持っていた。

さらに神智学者スフーン・マーケルスと知己を得たことも彼の絵画に大なる影響を与えたようで、彼は「進化の発展を垂直運動に、原因と結果を水平運動とし、ふたつの交点が宇宙の根源である」とした。

そしてキュビズムの立体画法と遭遇する。その必然として「幾何学的抽象画」へと発展していく。

事実はそうだとして、どうだろうか。

写実主義から印象主義へ、さらにフォービズム、キュビズム、それから何々主義と雨後の筍(たけのこ)のように新たなイズム(主義)が創出されくる。その数は現代に近づくほど多くなるように感じる。

ならば、それが発展するとその先はどうなるのだ。

画家一人ひとりに、作家一人ひとりにイズムが生まれ、己のイズムを持つことが必須になってくる。

これは画家ひとりの、画家の個性の発現!

これって、「一人ひとりの個性を大切にしよう。一人ひとりが伸び伸びと暮らせる環境を作ろう」などと呼びかけていることと、同じなのではないだろうか?

それが真実なら、芸術の発展は人類の個性を、それを主張するための大切に道具であり手段だと結論できるのだが、読者諸兄はどう思われるだろうか?