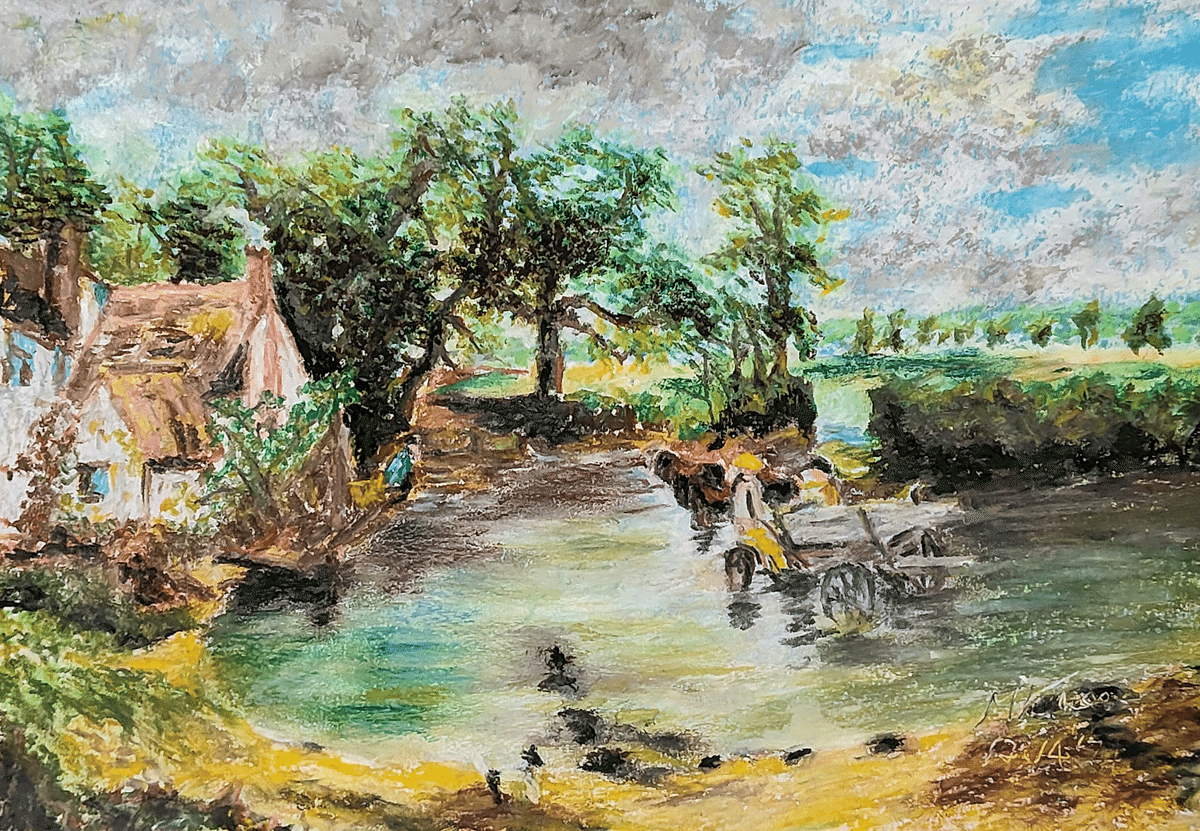

画家の心 美の追求 第90回「ジョン・コンスタブル『乾草の車』1821年

一見印象派の絵のように見えるが、描かれたのは1820年代で印象派はまだ誕生していない。ましてや画家はフランス人ではなくイギリス人のジョン・コンスタブル。

わたしにとっては馴染みのない画家で、どちらかといえば田舎を描いた退屈な絵だ。しかし、イギリスの人たちにとっては国民的画家のひとりに数えられ、その中でも『乾草の車』はイギリス人の人気度、第2位にランキングされるほど有名な絵である。

因みに第1位はバンクシーの『風船と少女』、第3位はウイリアム・ターナーの『解体されるために最後の停泊地に曳かれていく戦艦テレメール号』で、それぞれ第52回と57回で紹介した。

さてこの絵だが、一見何の変哲もない風景画が、どうしてイギリスの人びとに人気があるのだろうか。

模写しながらその謎を探り、考えた。

荷車が水たまりの中を進んでいる。空は灰色の雲がかかり、青空の一部が見えている。嵐が過ぎ去った後だ。家の前に大きな水たまりができている。ちょっと先の小川が氾濫したのかもしれない。

牛3頭が荷車を引き、御者が乗っている。向かいには小さな人、子供だろうか、手を伸ばし、叫んでいる。

ひどい雨を伴った一時の強い嵐が過ぎ去り、牧場から父親と子供が帰ってきたところだ。

なるほどそういうことか。子供が指さす方に、青い服を着た母親を見つけ、「お母さんだ」と声を張り上げているシーンだ。

この絵にはそういった何気ない田舎の、突然降り出した嵐のあとの情景を描き出している。

さらによく見ると、水たまりの手前に何かいる。それは犬だ。ふたりの帰りを犬が迎えに出てきたのだ。

父親と子供は朝早くから牛に与える乾草を取りに出かけたが、突然の大雨に母親と飼い犬が心配して待っていたのだ。そして、ふたりの無事の姿を見てホッと胸をなでおろす。

煉瓦作りの煙突から白い煙が出ている。かまどには火がくべられ、温かいスープができている。こののち親子3人がスープとパンを囲んだ団らんが待っている。

この絵からはそんな温かいまったりとした雰囲気が漂ってくる。

さらには、嵐の後の清々しい空気と、木々のにおいまでもが感じられる。

この絵に込められたドラマと親子の愛情が、模写して初めて指先から伝わってきた。

まさしくこれだ!

イギリスの人びとが好きなのはこれなのだ。絵に込められたメッセージ、それを読み解き作者とともに楽しむ。

そう考えると納得できる。『風船と少女』も『戦艦テレメール号』も、そこに込められた作者のメッセージがイギリスの人たちと同調し、共鳴するのだ。

そして、第4位以下の絵を調べてみた。するとすべてメッセージ性の強い絵ばかりがランクインされている。

シェークスピアを生んだイギリス。そういった人びとが好む絵はフランスやスペイン、イタリアの人たちとはまったく違うのだ。

当然と言ってしまえばそれまでだが、大いに納得できる。

ところで今のわたしたち日本人に共通する好み、コンセンサスを得た絵画があるのだろうか。

わたしたち日本人は世界の流れに、それもヨーロッパでの評判、評価に左右されすぎていないだろうか。その原点である明治時代、その時の評価が奥底に流れ、その範囲からはみ出すことができず、ある人はもがき苦しんでいるのではないか。

わたしはこの絵が好きだ。その理由は・・・・、だと心から納得し、客観的に説明できるだろうか。

そうすることははなはだ難しいことなのかもしれない。これこそが文化の違いなのかもしれないが、イギリスの人たちはそういうことを大切にし、考えるのことが好きなのだ。だから逆に面倒臭い、鬱陶しい文学が好きな民族でもあるのだろう。