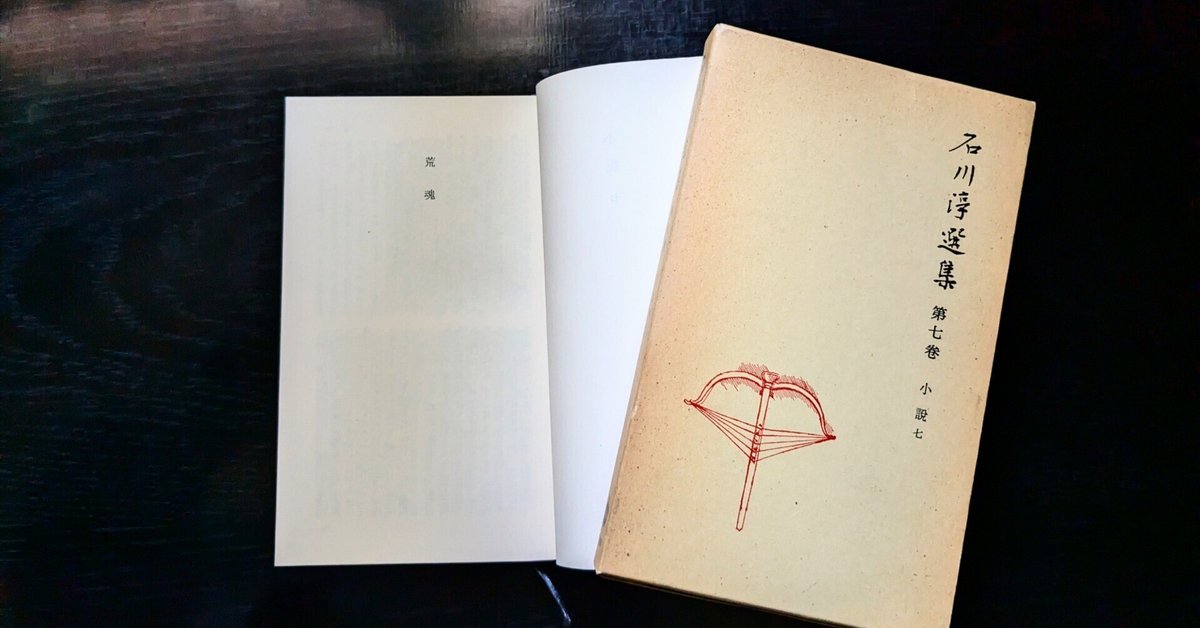

読書日記 石川淳・著『荒魂』コトバがすべて

先日、帰省した時に読む本がなくて、自分の本棚にあった昔読んだ本の中から石川淳の『荒魂』を選んで読み始めた。しかし、今時、石川淳なんか、読む人はいるのだろか? 講談社文芸文庫に何冊か現役であるだろうか……。

この小説を読むのは1980年代の前半以来、二度目だ。当時は『狂風記』を読んだ興奮のさなかにあって、『荒魂』は、『狂風記』のプロトタイプのように感じられ、やっぱりすごいものを読んだという記憶がある。

と書いてみたが、本当はどっちを先に読んだのかは憶えていない。岩波書店から石川淳選集全17巻というのが、1970年代の末に刊行されていて、私は何冊か買い求めていたからだ。

『荒魂』は、元々は1963年に『新潮』連載された作品だ。タイトルは、「あら みたま」と読むらしい。今のいままで「あらたま」だと思っていたから、驚いた。私がバカなのだろう。

連載されていた1963年というと、私はまだ2歳だ。英国では、ビートルズやストーンズが頭角を現してきた頃だ。今から60年以上も前の作品だ。すごい昔のような気がするが、パンクロックが生まれる、たかが15年くらい前だと考えると、そんな昔でもない。

日本はちょうど、東京オリンピックに向けて、首都東京が大改造されていた時期だ。『荒魂』には、建設現場がいくつか出てくるが、そこにはオリンピック直前の東京が反映されているのかもしれない、と今回読んで思った。

小説には、大物政治家が作った私設軍隊みたいなのが出てきて、最後にクーデターを起こす。三島由紀夫が、現実に盾の会を作るのより、数年早い。

三島由紀夫が決起に失敗して自決するのは、1970年だ。三島由紀夫は、『荒魂』をまねたのだろうか?

そんな単純はハナシではないか………。

『荒魂』は、大風呂敷を広げすぎて、最後は尻つぼみになった印象がある。その失敗をふまえて、もう一回、やり直したのが『狂風記』のような気がする。

なんてことを、最初に読んだ時は、考えたり、友人と語り合ったりしたことを思い出しながら、今回、『荒魂』を読んだ。

百姓の家に何番目かの子供が産まれた。しかし、貧乏で育てられないので、木の根っこに穴を掘って埋めて、生まれなかったことにした。その地域では、そういう習わしが普通にあるのだ。

しかし、赤ん坊は、土の中で泣き声を上げ、いつまでも泣きやまなかった。その後、掘り起こされて再び埋め戻されるが、また大声で泣き、結局、赤ん坊は死に損なって、逆に世にはばかるようになる。

江戸時代の農村が舞台の小説のようでいて、戦後の日本が舞台なのだった。

死ななかった赤ん坊は、佐太という名前で、成長するにつけ、超人的な乱暴者になる。力を持て余した彼は、田舎を離れて、都会に出てきて、建設現場に職を得る。

といっても、就職するとか、労働の対価でお金を稼ぐというのともかなり違う。働くのは気分次第だし、お金ももらうと言うよりは、ぶんどるような感じだ。佐太は、コミュニケーションが成立するような存在ではないのだ。佐太は、とにかく一方通行なのだ。

佐太は、自分からはほぼ言葉を発しないという設定になっていて、得体が知れないというよりも、人格も内面もない空洞のような存在として描かれる。

佐太が主人公だと思って読み始めたが、佐太は、わき役のようにたまにしか登場しない。佐太には内面がないから、書きようが無いのかも知れない。

だから、この小説は、都会に出てきた佐太の冒険物語なんてことにはならないで、次から次へといろんな人が登場してきて、早い段階から、誰が主人公なのかわからない状況になる。都会に渦巻くチンピラの、兄貴分や弟分。SMの女王みたいな人妻やその愛人で殺人計画を練っている会社経営者。超大物政治家やらそのおめかけさん。高等遊民のような考古学者やら、拳銃扱いにかけては天才的な少年等。

とにかくいろいろな人物が代わる代わる登場して、それぞれが見得えでも切るみたいに、自分の思想を語る。

が、地に足のついた生活感のある人物は一人もいない。庶民とはかけ離れた浮き世離れした人物ばかりなのだ。

それらの登場人物も、極端に言行一致の人ばかりで、内面が生じる隙がない。登場人物達の言葉は、自然現象とも一致していて、この小説では、コトバがすべてを統率して、浮き世を離れた異空間が、回り舞台のように、次から次へとチェンジしていく。

1980年代以降の鈴木清順の映画のような場面展開が、その20年も前に石川淳の小説の中で描かれていたのだ、なんて今にして思った。『荒魂』は、そういう不思議な長編小説だ。

出てくるシチュエーションはどれも俗っぽくて、普通に記述したら、安っぽい風俗小説か、子供騙しのマンガになるしかない。ところが著者は、旧仮名遣いで表記しているし、地の文章は戯作調で、会話はべらんめえ調だ。

だから、なにもかもが思わせぶりで、意味深いようにも読める。一つの表記に、いくつもの意味の幅、含みがあって、一つの意味に特定しづらいのだ。いくらでも深読みが出来そうなのだ。

『荒魂』を読んでいて映像として思い浮かぶのは、昔の映画だ。テレビが普及する前の映画に出てくる東京の風景あたりだ。当時の風俗、人のファッション、町並みがそのまま思い浮かぶ。50年代の邦画の景色が、ぴたっと当てはまるのだ。

映像はそんなイメージだけど、そこで展開されている内容は、聖と俗は表裏一体で、俗物パワーが、世の中をひっくり返すぜ! みたいな穏やかではないハナシだ。

そうだ、これは小説そのものが転覆を企てる試みとしてある、なんて思いついた。ほんとかな。この小説は、読んでいる人の精神を転覆し、その人の住んでいる世界もその余波で転覆するのだし、小説そのものも転覆させるのだ。でもこの転覆の試みが成功しているかは、よくわからない。

途中から、登場人物がどんどん増えていく。それぞれがなにがしかの大物・逸材風に描かれて登場する。そのせいか、先に登場していた人物が、相対的にかすんでいく。小説は、徐々に登場人物のインフレみたいな状態になっていく。肝心の佐太もどんどんかすんでいく。

臨機応変といえば聞こえがいいが、この小説は、場当たり的に物語が進んでいるような印象がとてもつよく感じられる。適当と言えばテキトー。いい加減と言えば、イーカゲンなのだ。しかし、それは、マンガの週刊連載みたいなテキトーさだ。だから、完結した連載長編マンガを単行本でまとめて読んでいる、みたいな読書感覚なのだ。

マンガは、どんなに荒唐無稽なハナシでも、画力があれば、説得力を持つ。つじつまが合わなくても、画力でそのときは、乗り切ることができる。『荒魂』の場合、画力に相当するのが、旧仮名遣いでべらんめえ調で戯作調の文体なんだと思う。

『荒魂』をマンガに例えたら、主線は墨筆で描いて、コマ運び、テンポは、手塚マンガくらいの速度だろうか。

ということで、40年ぶりで『荒魂』を読んだら、おもしろいマンガを読んだような読後感を得ることができた。