テクノロジーは誰を幸せにするのか?〜ケアテックスに行ってみた雑感〜

テクノロジーは一体どこへ向かっているのだろうか。

そんなことを考えるために、大都会の東京で開催されるケアテックスに広島の田舎者が参加してきた。

ケアテックスは介護用品の大規模展示会です。

様々な機器が展示されていたのですが、肌感覚で改めてテクノロジーの流れが介護分野まで迫ってきているなと感じました。

もう逃げることはできないなと・・・

自分から掴み取りにいかなければ、後手後手に回って取り返しのつかないことになりそうな雰囲気があった。それほど、国と企業は本気で勝負をかけにきている。鈍感なのは、介護事業所だけだ。危機感を感じた方が良いとさえ感じました。

展示会で目立ったのが、センサー系のテクノロジーです。夜間の見守りや事故の予防を前提に遠隔からも様子観察できるようになっています。

確かに日本のセンサー技術は優れていますが、果たしてどこまで現場で適応可能かと言われると、うーん・・・となるものが多いのです。

センサーで動きやバイタルデータを感知、その結果を元に、手元のスマホやパソコンに信号が送られる。それを介護者が把握して介助に向かうというのがどれも同じような流れになっています。

付加価値として、集積したデータを分析することで、今後のケアに生かすことができる。という製品がとても多いです。

個人的にはあまり魅力的に感じませんでした。

バイタルデータ(脈拍、体温、呼吸)、重さを感知するセンサー、動きをカメラで検知・・・あれも、これもと沢山の機能をつけすぎです。

現場で生かすことができる人材がどれほどいるでしょうか・・・

(それができる人がいるなら、もっと改善されてる)

つまり、ユーザーに寄り添った製品になってはいません。

介護場面におけるテクノロジー活用は、どうしても生産性向上や業務負担軽減に主眼が置かれています。確かに仕方ない文脈ももちろんあります。

その文脈においてもいくつか良いと思う製品がありました。

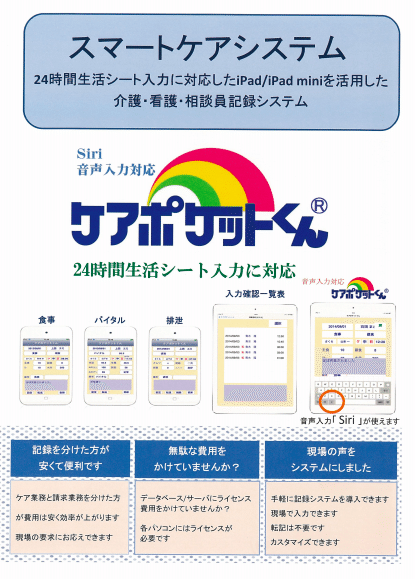

その名も「ケアポケットくん」。

これは簡単にいうと、介護記録システムです。

非常にUI(ユーザーインターフェース)が優れていました。他のソフトと比較しても、ボタンの数が少なく、どこをタッチすれば、どの項目に飛ぶかが明確です。また、パソコンとタブレットでの表示画面に差異が少なく現場スタッフも非常に便利だと思います。そして何より血圧、体温、SP02を測定したデータがそのまま記録に飛ぶというのは魅力的に感じました。かなり業務の無駄を削減できそうです。

そして、もう一点。

九州工業大学が開発中のオムツに使う、使い捨てタイプの排泄センサーです。オムツの中の湿り気などに反応して、端末に知らせてくれます。

全員に使うというわけではなく、ピンポイントで排泄の失敗があるという人に対して使うことで効果を発揮できるのではないかと思いました。

何より、センサー、一枚を10円で販売していく予定のようです。安い!!!

いずれの製品も現場からのヒヤリングをしながら開発しているとのことでした。やはり、どのタイミングでどのような使い方をされるかが明確なものは伝わる。とびっきりデザイン性に優れているわけでもないのですが、痒いところに手が届く。どのようなイメージです。

以上にように生産性向上や業務負担軽減に主眼をおいた製品でも良いものも出てきています。しかし、その背景は、高齢化のスピードに介護士の人材供給が追いついていっておらず、1人の職員が1人以上の仕事をしなくてはならないことだ。

しかし、本当にその目的だけで良いのでしょうか。

僕はやはりテクノロジーの扱い方に疑問を感じている。

大事なことを忘れてはいないだろうか。

テクノロジーが誰を幸せにしているのか?

ということを・・・

そのようなことに改めて今回気づくきっかけをいただいた。

ミノワホームで常務理事を務める馬場さんの講演でした。

ミノワホームの「特養の壁崩壊」といったまちづくりやコミュニティ形成の話は非常に有名で以前から知っていた。今回、後半でお話されていたのが、ミノワホームで取り入れている介護記録ソフトの話だった。

ケアコラボという記録システム。

今まで、請求ソフトと介護記録ソフトの両方を使えることが暗黙の了解だったのではないでしょうか。しかし、ケアコラボは、介護記録に特化している。

今まで介護記録というのは、情報の共有という側面もあるが、どちらかというと、“監査のため”という側面が強かったのでないかと思います。

このケアコラボでは、画面がFacebookのようなインターフェースをしている。写真とコメントを載せて、全職員に共有できる。文章では伝わり辛い細かいニュアンスも気軽に伝えることができる。

また、入居者のご家族もケアコラボを一緒にみることができる。

例えば、看護師が「今朝から続いていた発熱が治りました」と投稿をする。それに対して、家族は「ありがとうございました。安心しました」とコメントを打てるようになっている。

施設で何が行われているのか、誰がどのようなケアをしているのかを見える化することができます。

家族も家の中で、「おばあちゃんこんなことしているよ!」と共有ができるようになります。

介護記録がただの、監査のためだったものから、しっかりとした情報共有ツールになっているのです。

そして、ただの情報共有ツールではなく、真の価値は違うところにあると思っている。

このソフトを使えば、家族が介護職員に直接、お礼をいうことができます。「夜勤の〇〇さん、昨日は大変だったみたいだけどありがとね。」と具体的に家族も職員に伝えることができるようになります。

介護職員がきっと自己肯定感が上がるはずです。介護というのはどうしても、いつものようにできて当たり前で、常々お礼を言われることは少ないように感じます。しかし、しっかりと日常を切り取り、お伝えすることができれば変わって来るはずです。

職員同士でも大変な場面や嬉しい場面が具体的にわかるので、コミュニケーションを促進させる効果があるように思います。

馬場さんが講演で言われていたように、業務の話は普段からしますが、利用者の話にはあまりなりません。業務の話も大事ですが、利用者の話をすることで、文字では表すことができない表現ができます。このきっかけにケアコラボはなり得ます。

長々と書きましたが、何が言いたいかというと、業務の効率化をはかりながら、人間本来の価値であるコミュニケーションの価値を最大化しているという点で画期的だということです。

ただの記録ソフトとして、導入するならばただのコストかもしれません。しかし、スタッフのチームビルディングに、家族からのお叱りを減らすために、離職率を下げるために・・・。

個人的には付加価値が無限大だと感じました。

ケアテックスでは、本当に多種多様な製品が展示されていました。

しかし、あともうちょっと!!というところまできているような感覚です。製品を作る側だけではなく、導入する側ももっと努力はしなければならないでしょう。

そして、繰り返すことになりますが、開発側も導入側もテクノロジーが一体誰を幸せにしているのか?という視点を忘れてはいけないと感じています。

施設の状況(規模、経営状況、人材)によって取り入れるべきテクノロジーは変わってきます。その都度、その都度、なんの目的のために導入するのか、その結果どのような未来を予想しているのか。考えることが必須になって来るでしょう。

僕はそんな未来が来ることを信じて、その間に入れる人材になりたいものですね・・・

精進していきます。

こんな偉そうなことを言ってしまったが、今回の展示会でもっとも学びになったのは大手企業のブース営業だ。

めちゃくちゃ綺麗、ミニスカ、生足の3点セットをコンパニオンとして起用している。

僕はこの人たちから、何種類ものパンフレットをつい手にとってしまった・・・

広島の田舎者には耐えることができなかった・・・

本当に情けない・・・

でもこれが営業というものだと心から感じることができた。笑

それも良きかな・・・