【エジンバラ 大学留学:後期】Academic Writing④意見の程度、批判的であること

ようやく4回目ですね。これが終われば残り一回。毎回とても濃い授業です。

そろそろ課題も多くなって来たのでこの辺りで終わってくれて大変ありがたいです。

最後まで手を抜かずに行きます。

今回は意見の程度を表す、批判的になること(Being cautious and being critical)です。Being cautiousは通常注意深いと訳すのですが、意味がうまく取れないので、程度と訳しています。

構成(目的)

(1) 意見の程度(婉曲)表現:Expressing caution(hedging)

◆自分自身や他の著者の研究結果を解釈する際に、著者がの主張について、自分の意見の程度をどのように伝えることができるかを学ぶ

◆確実性や不確実性を示すために有用なフレーズを学ぶ

(2) 批判的に評価する

◆ポジティブな評価とネガティブな評価を示す言葉を理解する

(1) 意見の程度(婉曲)表現:Expressing caution(hedging)

アカデミックライティングでは、表現をする際に確実性、あるいは不確実性の程度を表す必要があります。

特に、

①何かしらの文献を引用をして意見をいうとき

②研究の発見に対して解釈をするとき

にcaution(hedging)に必要となります。

アカデミックライティングでは、この程度の強さの調整がとても大切になります。

適切なヘッジなしでは、

クレームは「根拠のない」と批判されることがあります。

一方、十分な証拠を提供せずに強い主張をすると、

ヘッジされている主張は「暫定的」、「穏健」、「控えめ」と表現されるかもしれませんが、あなたの主張は「大げさ、または不道徳」とみなされるかもしれません。

Expressing caution(hedging)のフレーズ

はい、一回整理すると、上記のヘッジ表現はとても重要な意味を持つということですね。断言はブリティッシュとして良くないですよと。

人の意見や、その意見を踏まえた(根拠があるとき)自分の意見を表明するときは、ヘッジは必要ですよということですね。

実際IELTSなんかでもNewsの情報を使ってこういう表現を使いますよね。

いかに例があります。黄色の部分が、確定の言葉、緑に部分が、ヘッジとなります。これを見ると、ヘッジ言葉=100%ではないことと理解しました。だからその程度感を表す必要があるんですね。

つまり、事実と自分の考えはきちんと分けて書きましょうということですね。

以下は、”事実”と”ヘッジ”の使い分け。

◆データや他の人の研究から自己の解釈を示す場合

自己の解釈の程度を”適切な用語”で表す必要があります。

適切な程度は、客観的に見て、この程度の確実性と思われるレベルと、自分が思うレベルが一致しているということですよね。ある程度感覚の話ですが。

イメージサンプル100のうち80が、仮説の成立を示すのであれば、probable(80%)みたいな感じだと理解しています。

以下は、”確実性の程度の言葉”とヘッジ言葉の場合。

こうしたデータの読み解きは、IELTSのライティングのタスク1でも止められますよね。今更納得です。データの読み解きの際に気をつなければいけないのは以下の点です。まあ、普通のことですね。大事なので記載しておきます。

ーデータと結論を急がない

ーまず表の見出しを確認する

ー目立つデータをピックアップする

ーFactを述べて、自分の考えを述べる(根拠と主張)

例題は、ウェールズ語の話せる人ですね。

(事実)

ぱっと見、近年につれて話せる人の%は全体的に下がっている(横に見る)

歳を取る人の方が話せる傾向が高い(縦に見る)

2001年の3−4歳は1981より増加している。(逆トレンド)

(仮説 )

経年でウェール語の必要性がなくなっている。教育しなくなった。

近年は、教育で残す嘔吐しているかもしれない。

回答

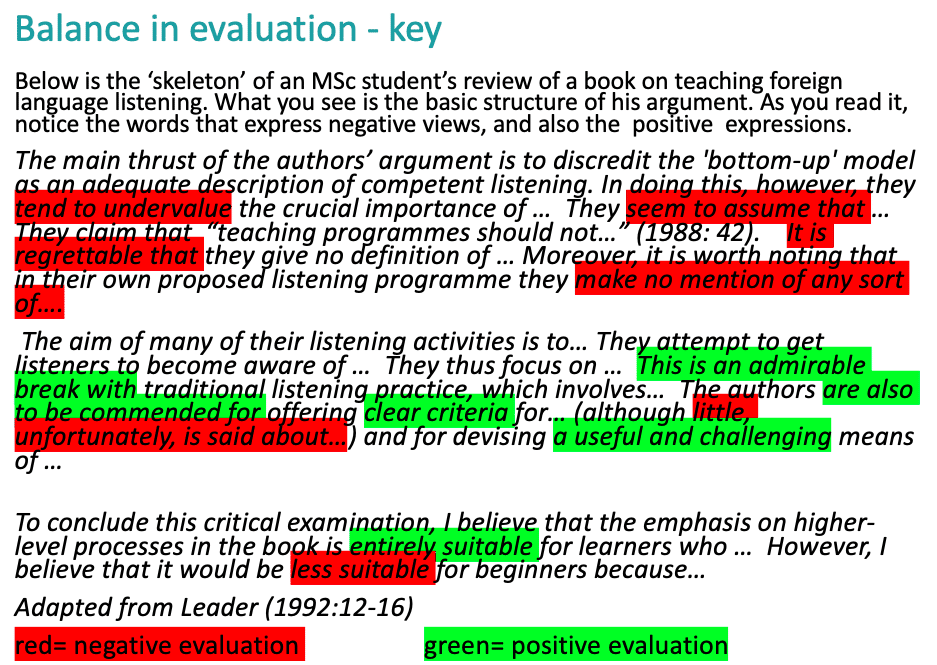

(2) 批判的に評価する

英語で効果的なアカデミック・ライティングを行う上で重要な要素は、生徒が単にレポートするだけではなく、引用したソースを評価し、批評することを期待することです。

イギリスの先生は、生徒に批判的ではないと言います(僕も言われました)。単に読んだものを受け入れて繰り返すだけではなく、それが一般的にどの程度有効であると考えているのか、またそれが自分のトピックにどの程度関連しているのかを明確にすることが求められています。

読んだものに疑問を持ち、必要に応じて批判する準備ができていることは、イギリスの大学では優秀な学生の証とみなされています。

講師が「議論」「コメント」「評価」で始まる課題を設定している場合、実際には批判的になるように誘っているのです。

そのため、課題の

みたいなでは、何を求められるのかを理解することが重要ですね。

◆評価する

評価するとは、

評価の際のフレーズ

ネガティブなものとポジティブなものです。

イメージとしては、調査結果に対して、関係する/しない、明確/明確でない、十分な説明がある/ない、重要である/ない

みたいな感じでしょうか。

以下のように、対比させることでより説得力を増すことも可能です。

今週はここまでです。

では。