1980年代の友部正人

『なんでもない日には』(1980年リリース)

01. ぼくは君を探しに来たんだ

02. 彼女と死

03. いちばん露骨な花

04. なんでもない日には

05. 釧網本線

06. 中道商店街

07. けらいのひとりもいない王様

08. ゼロ

09. くつあとのある話

前作『どうして旅に出なかったんだ』から4年振りとなるアルバム。ソニーを離れてしばらくアルバムのリリースが遠のいていたので、当時のファンとしては待ちに待った待望のアルバムだろう。スタジオライブの形式で録音されていて、曲の終わりにはこのライブにきていたお客さんの拍手もそのままアルバムに収録されている。音源じたいはライブ感はありつつも、ライブ録音だということを忘れてしまうくらい綺麗で繊細な印象がある。特にピアノ、オルガンを弾いているチャールズ清水がこのアルバムの音作りの中心にいるような気がして、友部正人の曲をとてもうまく彩っている。

このアルバムも名曲が詰まっている。現在もライブで頻繁に歌われている「ぼくは君を探しに来たんだ」からこのアルバムがはじまる。オルガンのバッキングがとてつもなく気持ちがいい。

表題曲の「なんでもない日には」も友部正人の代表曲といって差し支えないと思う。デビューから現在にかけて変わらない友部正人のスタンスは、友部正人が見てきたものを歌うということだ。ヒッチハイクで10tトラックをつかまえて大阪へやって来たことを歌にして、住んでいるアパートの隣の学校の野球部がうるさいことも歌にする。年齢を重ねることで歌にするときのアプローチに変化はあって当然だし、環境の変化で見えるものもまったく変わることも当然だ。ただ、旅をしながら見てきたことを歌うスタンスは50年以上変わらない。ぼくが友部正人の好きなところのひとつでもある。この「なんでもない日には」は、生々しい表現も含めてその最たる曲のひとつだと思う。個人的にこの曲を更に好きになったのが、2010年5月に友部正人の還暦祝いのライブが開催された際に様々なミュージシャンが集まったのだが、そのなかのひとりに銀杏BOYZの峯田和伸がこの「なんでもない日には」を歌った。このカバーが素晴らしく、友部正人の歌であるのだが、このときは峯田和伸の歌として聴こえた。

アルバム後半もミュージシャンのエドのことを歌った「中道商店街」、1990年代初頭にたまとのユニットでも歌われた「けらいのひとりもいない王様」と名曲が続いていく。

『ポカラ』(1983年リリース)

01. 空から神話の降る夜は

02. 月夜の盗賊たち

03. OUR FRIEND SHOKO

04. 私は今雨と遊んでる

05. 雪の砂漠

06. 日が暮れてからの夕立ち

07. シャンソン

08. 遠来

伊藤銀次をプロデューサーに迎えて、ジャパン・レコードへ移籍した1983年リリースのアルバム。インド、ネパールに旅行へ行った際に作られたであろう曲が伊藤銀次の手によってその空気感がより一層表現されているように思う。ぼくはインド、ネパールへ行ったことはないけども。

改めてアルバムを聴き直したりして思ったことが、どの年代、アルバムにも名曲が必ずあるということだ。凄いことだ。『ポカラ』に関していえばなんといっても「遠来」だろう。何度もCDやレコードで聴いて、何度もライブで聴いているのだが、特にライブは毎回この曲に感動してしまう。圧倒的な言葉のもつ力とでもいえばいいのか。静けさのなかに友部正人の歌声が際立ってあるようなこのアルバムのアレンジも好きなのだが、後年リリースされたデビュー25周年記念ライブ盤『ブルースを発車させよう』収録の「遠来」のようにひとりで演奏しているのがとても好きだ。

他には「日が暮れてからの夕立ち」「シャンソン」なんかも好きだ。

『カンテ・グランデ』(1984年リリース)

01. 君はこんな言い方嫌かもしれないけど

02. 夜を着替えて

03. ほたる

04. サンディさんの髭の歌

05. ボロ船で

06. 旅のスケッチ

07. ルナダンス

08. ロックンロール

1984年リリースのジャパン・レコード移籍第二弾アルバム。前作『ポカラ』とバンドメンバーがほぼ同じこともあり、ぼくのなかで『ポカラ』『カンテ・グランデ』の2枚はニコイチのような印象がある。このアルバムも、サウンドがインドやネパールのように標高が高く透き通った音像の印象が強い。ネオアコ的とでも言えばいいのか。

このアルバムの代表曲といえば「ロックンロール」だろう。はじめてこの曲を聴いたのはこのアルバムのオリジナルではなく、ライブ盤『あれからどのくらい』収録の「ロックンロール」だった。なんのことを歌っているかは、実際に聴いてみて味わった方がおもしろいと思うので控えておこう。後年、『クレーン』(2010年リリース)というアルバムで東京ローカル・ホンクの面々とリアレンジを加えて新録している。

「夜を着替えて」「旅のスケッチ」あたりは度々近年のライブでもふいにレパートリーに加わっていることがある。「ボロ船で」も人気の高い曲だと思う。これも出てくる言葉とメロディーが気持ちよくて好きな曲だ。

『6月の雨の夜、チルチルミチルは』(1987年リリース)

01. 6月の雨の夜、チルチルミチルは

02. 38万キロ

03. ジョージア・ジョージア・オン・マイ・マインド

04. 小樽運河発カナダ行船

05. ふあ先生

06. 顔

07. 空の下の海

08. 亡霊と天使

09. 愛について

レコードショップのテイトムセンよりリリースされた自主制作盤。のちにCDで再発される際に自身の友部正人オフィスよりリリースしている。矢野誠をプロデューサーとして迎えて、前作『カンテ・グランデ』までのメンバーや矢野誠、れいちなど様々なメンバーが集まって作られたアルバム。矢野誠とどのような形で出会ったのだろうか。井上陽水、石川セリなどに歌詞を提供していた時期があり、そのアルバムで矢野誠がプロデューサーだったから、とかいろいろ推測はできるけども。改めてクレジットを見返してみると、奈良敏博の名前がある。シーナ&ザ・ロケッツのベーシストだ。これもどういった流れで参加することになったのだろうか。次作『夕日は昇る』で鮎川誠が参加しているのだが、繋がりはあるのだろうか。わからないことばかりだ。

ということと、ぼくのなかで友部正人のオリジナルアルバムで最も再生回数の少ないアルバムだ。これは申し訳ないのだが、あまりパッとしないというか、収録されている表題曲でもある「6月の雨の夜、チルチルミチルは」、「愛について」、「38万キロ」などなど好きな曲はあるのだけれども、いずれも後年に発売されるライブ盤『ブルースを発車させよう』『あれからどのくらい』収録の方がしっくりくるのでどうしてもこのアルバムに手が伸びない。

「6月の雨の夜、チルチルミチルは」「愛について」はいまでもライブのレパートリーに加えられていて頻繁に演奏する機会が多く人気の高い曲だ。

しかし、これもまた勝手な憶測でファンに怒られてしまうかもしれないが、1970年代から友部正人を聴いてきたファンは『ポカラ』『カンテ・グランデ』『6月の雨の夜、チルチルミチルは』のこのあたりで離れてしまったのではないかと思う。このときのライブ音源などが残っていないので、実際のライブは変わりなくとんでもなかった、とかあるかもしれないのでなんとも言えない。それこそボブ・ディランのように。すべてを肯定できる後追いのぼくでさえ、ちょっとこのアルバムは少しとっつきにくいアルバムだ。

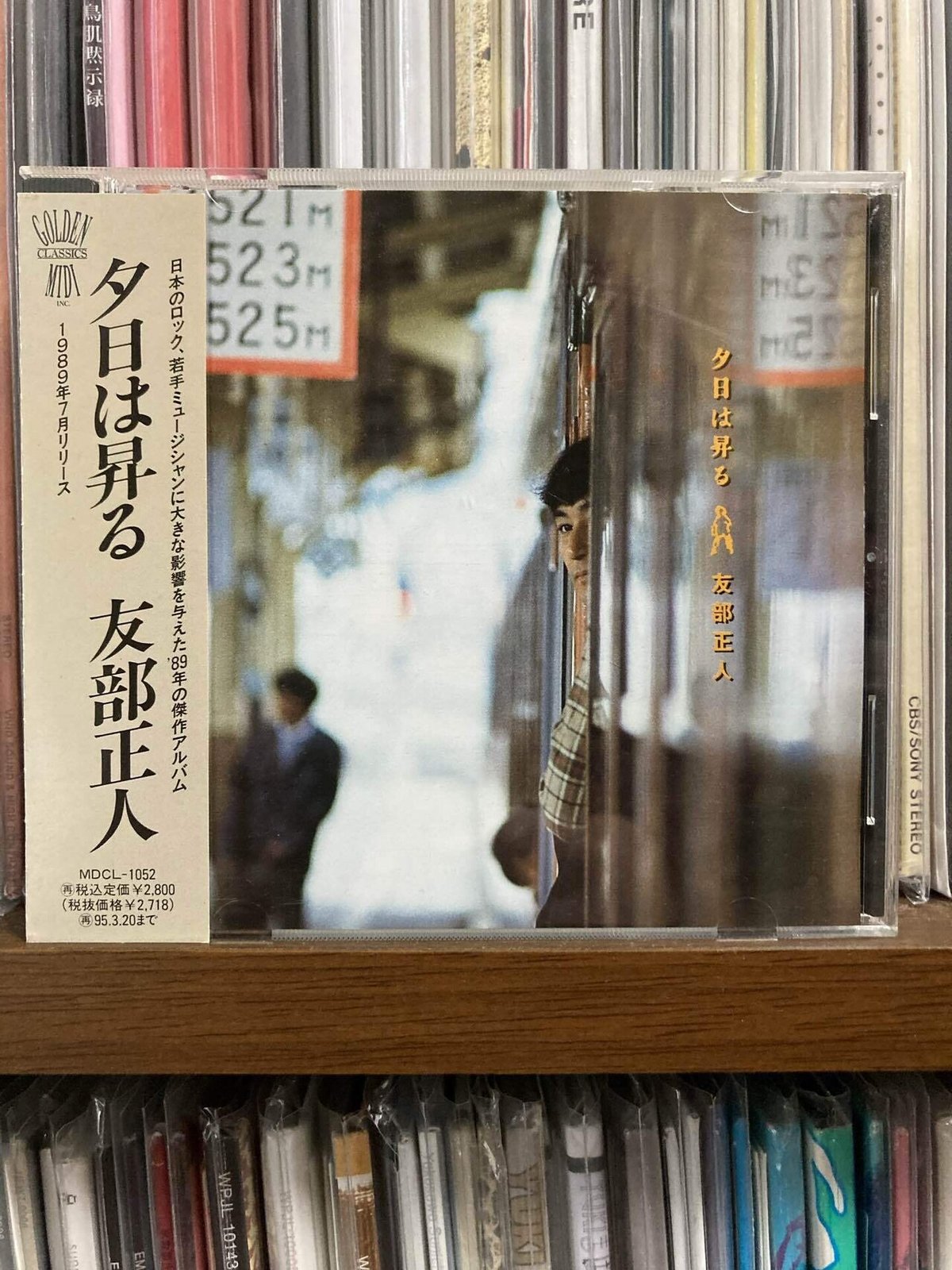

『夕日は昇る』(1989年リリース)

01. 戦死

02. 女は男である

03. 水門

04. ガーディナーさん

05. 公園に行けば

06. 古い切符

07. パジャマ

08. 海が降る

09. 幕

10. 打ちあけ話

11. 待ち合わせ

12. 夕日は昇る

1989年リリースのMIDI移籍後初となるアルバムであり、1980年代最後のアルバムとなる。また、このアルバムからLPでのリリースからCDに切り替わっている。

【友部正人のリクエスト大会】でも書いたように、はじめて観に行ったライブ後の物販で購入してサインを貰ったアルバムなので個人的にとても思い入れが深い。

あれから15年が経った。15年経ってもぼくは変わらず友部正人が好きで、今週末のライブに行こうとしている。友部正人も15年前と変わらずライブ活動を続けている。なんともうれしいことだ。

「水門」「夕日は昇る」「古い日記」あたりがいまでもライブのレパートリーに加わっていることが多い人気曲だ。ほんとにどのアルバムも名曲が揃っていることに改めて驚いている。

【1980年代の友部正人】は以上です。

ここからまた更にギアを一段あげて、デビューから20年程経ち、友部正人に影響を受けた当時若手のミュージシャンやバンドと共演を重ねてどんどんと作品を創っていく1990年代に突入する。改めておそろしい人だと思う。

次回は【1990年代の友部正人】です。