仏教の前提知識③(仏教聖典とは何か ―三蔵と仏教経典)

はじめに

この記事は、仏教の前提知識②の続きです。

前回の記事では、現在の仏教の系統は大きく分けて、以下の3つに分かれることを書きました。

①部派仏教の一部派の系統を受け継いだ南方上座仏教

②大乗仏教の系統を受け継いだ東アジアの仏教

③後期密教の系統を受け継いだチベット仏教

今回の記事では、仏教聖典とは何かについてまとめていきます。

現在の日本仏教の宗派は仏教聖典を根本にして生まれています。そのため、「仏教聖典とは何か」を知ることは、非常に重要なことです。

今回の内容は長いですが、以下のまとめが理解できれば十分です。

仏教聖典は結集とよばれる仏典編集会議から始まり、口頭伝承によって脈々と受け継がれていきます。

時代が下るとやがて経蔵・律蔵・論蔵の3つを合わせて三蔵という仏教聖典として定着します。

特に経蔵は、いわゆるお経と呼ばれるものです。これらは、仏教の歴史的発展に従って同様に変化していきました。

●初期経典→南方上座仏教の聖典(①の系統)

●大乗経典→東アジアの仏教の聖典(②の系統)

●密教経典→チベット仏教(③の系統)の聖典

これらは今でも受け継がれています。

仏教聖典の始まりは、原始仏教時代における結集とよばれる仏典編集会議から始まります。

それが部派仏教の時代になると、三蔵とよばれる仏教聖典として定着していきます。

中でも、仏教経典(いわゆるお経とよばれるもの)は、仏教の歴史的発展に従って新たに作られ、発展していきました。

上の①②③のそれぞれの仏教の系統でも、重要視する経典は異なります。今回はこれらを詳しく見ていきましょう。

仏教の歴史的発展については、以下の記事を参照してください。

仏教聖典の始まり(結集)と三蔵

今日まで伝えられている仏教聖典(仏典)の全ての始まりは、仏典編集会議である結集によって整理された内容のものであるとされています。

結集の契機

結集が行われた最大の理由は、ブッダの教えと戒律を正しく伝えるためでした。

そのきっかけは、ゴータマ=ブッダ死後直後、その知らせを聞いて悲しむ他の仏弟子たちに対して、スバッダという仏弟子が暴言を吐いたことに端を発します。

「友らよ、悲しむことはない。嘆くことはない。われわれはあの大沙門(釈尊)から解放された。『これはそなたたちに相応しい。これはそなたたちに相応しくない』とわれわれは悩まされてきたが、これからは、われわれが欲することをし、欲しないことはしなければよい」

(『律蔵』「小品」五百結集犍度)

この発言は、仏弟子にも関わらずゴータマ=ブッダの言葉を否定するものであり、大きな衝撃を与えました。

これを聞いた十大弟子の一人・マハーカッサパ(摩訶迦葉)長老は、このままでは遠くない未来に正しい教えが滅びてしまうという重大な危機感を抱き、仏典編集会議である結集を開催することを決めました。

結集の内容

伝承によれば、ゴータマ=ブッダが没した年の雨期の3ヶ月もの間にマガダ国の首都ラージャガハ(王舎城)郊外の七葉窟という洞窟において、もっとも優れた仏弟子500人が集まったとされます。

そこで、仏教の教え(これを「法」と呼びます)と、戒律(正確には修行者の生活規則である「律」のことです)を確認する歴史上初めての仏典編集会議が行われたとされています。

首座はマハーカッサパ長老が担当し、法(教え)の監修を十大弟子の一人であるアーナンダ(阿難)長老が担当しました。

アーナンダは25年間ブッダに侍従として仕え、一番そばで誰よりもブッダの教えを聞き続けていたためです(そのため多聞第一とも呼ばれています)。

また主に律(修行者の生活規則)の監修を、同じく十大弟子の一人であるウパーリ(優波離)長老が担当しました。

ウパーリは他の誰よりも律(修行者の生活規則)に詳しかったためです(そのため持律第一とも呼ばれています)。

この律は仏教の命であり、律がとどまれば教えもとどまるという理由から、南方上座仏教(①の系統)において現在でも最も重要視されています。

これは、自らを律する修行者たちにこそ、教えが正しく体現されると考えられているということです。

法(教え)と律(修行者の生活規則)は、アーナンダやウパーリが声を出して唱えたものを、他の仏弟子たちが承認する形で編纂されました。

ただし、編纂されたと言っても、紙で書いて伝えていったということではなく、皆で口に出して唱えて覚えるというものでした。

これを合誦と呼びます。このようにして、合誦された内容が口頭伝承されていきました。

「口頭伝承」というのは、口に出して何度も何度も暗唱して、長い文章でも正確に伝えていくことです。

当時でも文字はありましたが、文字で記録せずに聖典を口頭伝承することは、当時のインドの伝統的な宗教においてもオーソドックスな方法でした。

現代の我々からすると、何も書かずに口だけで伝えるのは、あたかも忘れてしまったり改変されたりして、正しく内容が伝わらないのではないかと疑問に思うかもしれません。

しかし現代の伝言ゲームのように短時間で覚えて伝えるのではなく、数ヶ月・数年・数十年単位で何度も何度も口に出して覚えるため、何かを書き写すよりもミスが少なく正確に伝わるとされています。

このように歴史的に初めて行われた仏典編集会議のことを|第一結集《だいいちけつじゅう》といいます。

こうして歴史的には口頭伝承で伝えられていた仏教の法(教え)と律(修行者の生活規則)は、やがて仏教聖典として伝えられるようになりました。

この第一結集から100年か200年後頃にあったとされるのが第二結集です。

これは南伝と北伝で伝承が異なりますが、戒律や教理に対する解釈の相違によって、それまで一つだった仏教教団が、上座部と大衆部の2つに根本分裂を引き起こし、部派仏教の時代を生み出しました。

三蔵(経蔵・律蔵・論蔵)

このような結集を繰り返して成立していった仏教聖典は、やがて部派仏教時代の各部派によって、経蔵・律蔵・論蔵の3つに分けられるようになります。

「経蔵」とは、ブッダの教えをまとめたもので、いわゆる経典のことです。

一般に「お経」とわれわれが呼んでいるものがこれのことです。結集における「法」に当たります。

「律蔵」は、主に仏教の修行者の生活規定をまとめたものです。またそうした生活規定の由来の物語なども伝えられています(たとえば上の引用のスバッダの暴言などもここに載っています)。

結集における「律」に当たります。

「論蔵」は、後世において、ブッダの教えに対する解釈・注釈書として、独自の仏教教理理論を各自の部派教団で確立させていったものです。

これら3つを合わせて「三蔵」と呼びます。有名な『西遊記』の三蔵法師の「三蔵」はここから由来します。

『西遊記』のモデルとなった史実の玄奘三蔵の絵が上です。

つまり三蔵法師は、経蔵・律蔵・論蔵の3つともに精通した優れた法師という意味で、中国においては主にインドからそうした仏典を中国語に翻訳した、偉大な翻訳僧のことを指します。

仏教聖典とは、主にこうした三蔵のことです。ここから先は、経蔵(経典)に絞って詳しくみていきましょう。

仏教経典・経蔵について

初期経典

仏教の経典(経蔵)は、時代によって大きく違いがあります。

原始仏教・部派仏教の時代に成立した最初期の経典は、「初期経典」と呼ばれています。

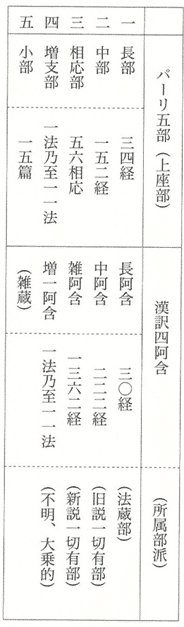

これは、南方上座仏教(①の系統)ではパーリ語という言語で伝承されているため「パーリ経典」とも、東アジアの仏教(②の系統)では「阿含経」とも呼ばれています。

「阿含」という言葉は、インドの聖典語であるサンスクリット語の「アーガマ(Āgama)」の音で翻訳した言葉で、「聖典」という意味を持っています。

この初期経典は、南方上座仏教(①の系統)の聖典です。パーリ語では、五部(パンチャ=ニカーヤ )と呼ばれています。具体的には、以下の5つのことです。

①「長部(ディーガ=ニカーヤ )」

②「中部(マッジマ=ニカーヤ )」

③「相応部(サンユッタ=ニカーヤ )」

④「増支部(アングッタラ=ニカーヤ )」

⑤「小部(クッダカ=ニカーヤ )」

①「長部」は、比較的長い経典を集めたものです。

②「中部」は、中程度の長さの経典を集めたものです。

③「相応部」は、教理の内容や人物等によって分類して対応させて集めたものです。

④「増支部」は、説法の内容の数えられる項目の数によって1~11法まで分類したものです。たとえば以下のような説法があります。

比丘たちよ、これら二つの楽がある。二つとはどれらか。欲の楽と離欲の楽とである。比丘たちよ、これら二つの楽がある。比丘たちよ、これら二つの楽のうちで離欲の楽がすぐれている。

ちなみに上の「比丘」というのは、いわゆる修行者のことで、ここでは呼びかけになっています。

上のように教えの中に出てきた数字(この場合は2)に関連した説法をまとめたものが『増支部』です。

⑤「小部」は小さな部という意味でですが、他の四部に振り分けられないような経典をまとめたもので、実際は最も分量の大きな部となっています。

また近年の研究によって、この「小部」は他の四部に比べて成立が遅れたことも分かっています。

ただし後に整理されただけであって、その中身自体は古くからあったものが多いです。

特に、「小部」の中の『スッタニパータ(経集)』などは、最古の経典とも言われています。

この「小部」の中には、『ダンマパダ(法句経)』・『スッタニパータ(経集)』・『ジャータカ(本生経)』といった一般によく知られた経典が多く含まれています。

『ダンマパダ』は、普遍的な真理を端的に表現した詩集。

『スッタニパータ』は最古の経典のためゴータマ=ブッダを歴史的人物としての生き生きとした姿に最も近く迫りうるとされる詩集。

『ジャータカ』はゴータマ=ブッダの前世の物語をまとめたものです。

「小部」の詳しい構成は、以下の通りです。

1.『クッダカパータ(小誦経)』

2『.ダンマパダ(法句経)』

3.『ウダーナ(自説経)』

4.『イティヴッタカ(如是語経)』

5. 『スッタニパータ(経集)』

6. 『ヴィマーナヴァットゥ(天宮事経)』

7. 『ペータヴァットゥ(餓鬼事経)』

8. 『テーラーガーター(長老偈経)』

9. 『テーリーガーター(長老尼偈経)』

10. 『ジャータカ(本生経)』

11. 『ニッデーサ(義釈)』

12.『パティサンビダーマッガ(無礙解道)』

13.『アパダーナ(譬喩経)』

14. 『ブッダヴァンサ(仏種姓経)』

15.『チャリヤーピタカ(所行蔵経)』

以上のように、南方上座仏教で伝承されているパーリ語の聖典ですが、実はこれらに対応する漢訳経典があります。

なぜなら、中国に仏教が伝播していたときに、こうした初期経典に対応した経典も翻訳されたからです。

それは以下の「四阿含経」としてまとめられています。

①『長阿含経』・・・パーリ経典の「長部」に対応

②『中阿含経』・・・パーリ経典の「中部」に対応

③『雑阿含経』 ・・・パーリ経典の「相応部」に対応

④『増一阿含経』・・・パーリ経典の「増支部」に対応

それぞれがパーリ経典の①『長部』②『中部』③『相応部』④『増支部』に対応しています。

漢訳の阿含経は、実はそれぞれ異なる部派に属する経典が一つ一つ偶然に翻訳されて、奇跡的に4つ揃っているという状態です。

また一部には順序の乱れや、大乗仏教の思想が含まれたりしていることが分かっています。

また「小部」に対応するまとまった翻訳はありませんが、個々の経典はそれぞれ翻訳されています。

これらの初期経典は、原始仏教そのままの内容ではないとされています。

なぜなら歴史的には当然のことながら、仏教聖典である三蔵は、部派仏教時代のそれぞれの部派が独自に保持したものであるため、そこに部派の思想が多少なりとも反映されていると考えられているからです。

とはいえ各部派も、始まりは原始仏教の系統を継いでいるため、基本的な仏教の立場は保存されています。

特に、南方上座仏教のパーリ経典(五部)は、現存する漢訳やその他に見られる部派の阿含経などと比べても、最も古く、仏説をできるだけ忠実に伝えているとされています。

このように、初期経典は些末な部派的な色彩を除けば、仏教の正しい理論と実践は見いだせる重要な文献と評価されています。

この初期経典の内容が基礎となり、それ以降の大乗仏教などの経典が作られていきました。

大乗経典と密教経典

大乗仏教の経典である大乗経典は、紀元前1世紀頃に始まったとされています。

その始まりは、内容的にはまだ非大乗的な要素が多かったものの、徐々に大乗仏教の思想が現れていきました。

仏教聖典は口頭伝承によってはじめは伝えられていきましたが、時代が下ると、書写をするようにもなります。

大乗経典は、基本的に書写によって生まれました。

同時に書写によって伝承されていったため、時代とともにその内容が増広されていきます。「増広」とは、伝承の過程で、経典の記述や内容が前のものより拡充されたり、詳細になったりする現象のことです。

このような現象は、初期経典の頃には見られないものであり、まさしく大乗経典は時代とともに変化する生きた経典であったと言えます。

こうした大乗経典にも歴史的な区分があり、おおよそ初期(紀元前後~後3世紀)・中期(3~7世紀)・後期(7~12世紀)に分けられます。ちなみに後期大乗経典は主に密教経典になります。

こうした大乗経典は、東アジアの仏教(②の系統)において主な聖典となっています。

また密教経典は、チベット仏教(③の系統)において主な聖典となっています。

大乗経典の紹介は非常に膨大な量になるので、ここでは詳細な説明はしませんが、有名な大乗経典を以下に簡単に紹介します。

初期大乗経典には、以下のものが有名です。

・般若系経典(『八千頌般若』/『維摩経』など)

・法華系経典(『法華経』など)

・華厳系経典(|『華厳経』など)

・浄土系経典(|『阿弥陀経』/『無量寿経』など)

初期の大乗経典は、主に般若系・法華系・華厳系・浄土系経典の4つに大別できます。

たとえば、般若系経典には、大乗仏教の有名な思想である空思想が述べられています。

この般若系経典は、時代によって分量が増えていき、増広という現象が最も見られた経典と言ってよいでしょう。

ちなみに、日本でも非常に有名な『般若心経』(翻訳者は上でも紹介した玄奘三蔵のもの)は諸説ありますが、この般若系経典の『八千頌般若』が後に増広された『二万五千頌般若』からエッセンスを抽出して生まれたものだとされています。

他にもゴータマ=ブッダ(釈迦仏)が無量の寿命で常に存在しているといった法華系経典。

仏の悟りの世界を顕現したものを描写するといった華厳系経典。

仏がたくさんいて浄土という仏教的な理想的世界で存在しているとした浄土系経典などがあります。

中でも、『維摩経』・『法華経』・『華厳経』は文学的にも優れた経典とされています。

たとえば『維摩経』は、主人公ヴィマラキールティ(維摩詰)という居士が病気になったので、仏弟子たちがブッダに要請されてその見舞いに行くという二幕三場のストーリーです(以降主人公は維摩と呼びます)。

しかし十大弟子といった仏弟子たちは行くのを渋ります。なぜなら、以前に維摩の巧みな弁論にみな論破されてしまったからです。

仕方がないのでブッダは、大乗仏教の理想的な修行者である菩薩たちにも同じく見舞いを要請しますが、同じ理由で辞退されます。

最終的に、マンジュシリー(文殊師利)菩薩がこれを引き受けます。

このマンジュシリーは「三人よれば文殊の知恵」といったことわざの由来となった文殊のことで、智慧に最も優れた菩薩です。

この文殊菩薩は、維摩のことを「滞ることのない弁舌・比類なき理解力・智慧巧みなる方便を備えていて、どんな質問に対しても確固とした意見を持っている人」と評価します。

その維摩と、智慧第一の文殊との世紀の対談が行われることになり、多くの菩薩・十大弟子といった仏弟子・神々などもその対談を聴くために文殊の後について維摩の見舞いに行きます。

このように始まるストーリーの展開は、まさしく小説のようなドラマチックなものであり、特にクライマックスでは維摩が沈黙によって空の思想(不二の法門)を見事に表現し、居並ぶ人たちを圧倒しました。

ここから「維摩の一黙、雷の如し」としてことわざ(「維摩一黙」という四字熟語)も生まれました。

中期大乗経典には以下のものが有名です。

・『勝鬘経』

・『涅槃経』

・『解深密経』

・『楞伽経』

内容としては、有名な大乗仏教の思想の一つである、どんな存在でも皆仏になる可能性があるという如来蔵思想のもの(『勝鬘経』・『涅槃経』)があります。

また他にも、有名な大乗仏教の思想である唯識思想のもの(『解深密経』)もあり、「如来蔵」と「唯識」の両方の思想を持つもの(『楞伽経』)もあります。

注意点として『涅槃経』は、実は、初期経典の方にも同様の名前の経典が「長部」の中にあります。

ですが、内容は全くの別物です。区別をするために、大乗経典の方は『大乗涅槃経』と呼ばれたりしています。

中村元先生の翻訳『ブッダの最後の旅』は初期経典の方です。

ちなみに仏教の信仰に篤かった聖徳太子は、上に挙げた『維摩経』・『法華経』・『勝鬘経』についての注釈である『三経義疏』を書いたことでも有名です。

後期大乗経典は主に密教経典になります。以下のものが有名です。

・『大日経』

・『金剛頂経』

・『秘密集会タントラ』

・『時輪タントラ』

『大日経』・『金剛頂経』は、中期密教の経典です。日本の密教の宗派(真言宗・天台宗)でも、これらの経典が重要視されています。

『秘密集会タントラ』・『時輪タントラ』は、後期密教の経典です。

後期密教の経典は「〇〇経」ではなく、「〇〇タントラ」と呼ばれています。

チベット仏教(③の系統)では、これらの経典を重要視しています。

これらを踏まえて、今の日本の宗派の根本経典になっているものは、次のようになります。

天台宗・日蓮宗:『法華経』

浄土宗・浄土真宗など:『阿弥陀経』・『無量寿経』・『観無量寿経』

華厳宗:『華厳経』

真言宗:『大日経』・『金剛頂経』

このように仏教聖典(特に仏教経典)は、今もそれぞれの系統の仏教と共に息づいているのです。

まとめ

仏教聖典の始まりは、原始仏教の時代の結集とよばれる仏典編集会議から始まります。

それがブッダの死後直後に、仏教滅亡の危機として行われた歴史上初めての第一結集です。

これらは口頭伝承によって脈々と受け継がれます。

時代が下って部派仏教の時代になると、それがやがて経蔵・律蔵・論蔵の3つを合わせて三蔵という仏教聖典として定着していきます。

特に経蔵は、仏教経典(いわゆるお経とよばれるもの)です。

これらは、仏教の歴史的発展に従って同様に変化していきました。

初期経典のものが、南方上座仏教の聖典(①の系統)。

大乗経典のものが、東アジアの仏教の聖典(②の系統)。

密教経典が、チベット仏教(③の系統)の聖典となりました。

そして、これらは今でも受け継がれているのです。

次回記事は以下です。

参考文献

以上の内容は、主に大学の授業で学んだ知識をまとめ直したものです。正確さと分かりやすさを心がけて書いたつもりでしたが、分かりづらい点やおかしな点があったらコメントなどでお教えください。以下は、他に参考したものです。

中村元『ブッダの真理のことば 感興のことば』岩波書店(1978年)

中村元『ブッダのことば―スッタニパータ ワイド版岩波文庫7』岩波書店(1991年)

水野弘元『経典はいかに伝わったか 成立と流伝の歴史』佼成出版社(2004年)

水野弘元『仏教要語の基礎知識(新版)』春秋社(2006年)

片山一良『ブッダのことば パーリ仏典入門』大法輪閣(2008年)

植木雅俊 訳・解説『サンスクリット版全訳 維摩経 現代語訳』KADOKAWA(2019年)

宮崎展昌『大蔵経の歴史―成り立ちと伝承―』オクターブ(2019年)

清水俊史『上座部仏教における聖典論の研究』(2021年)