ウォーホルの日記には、1980年代の愛しさとせつなさが刷り込まれていた。

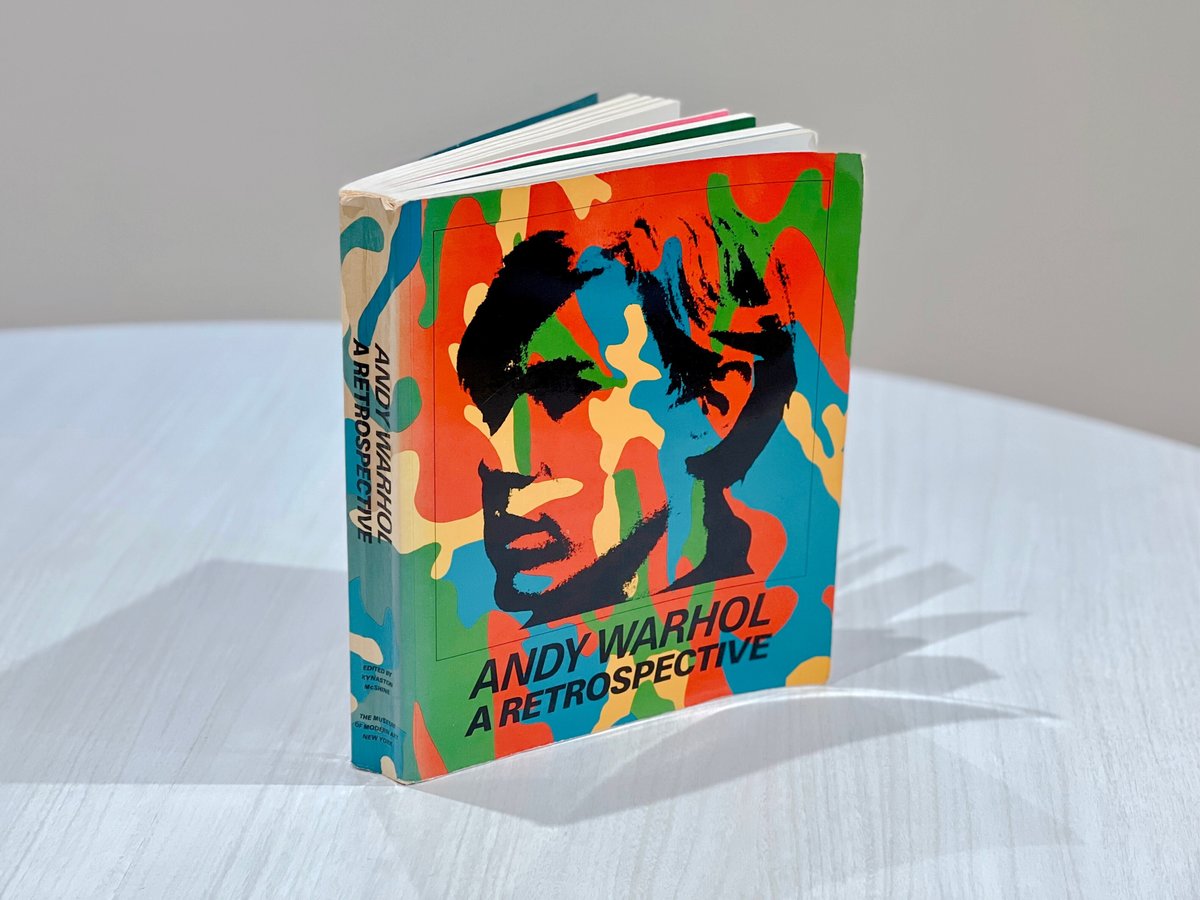

ぼくにはたぶんものすごくツキがあって、大学3年生だった1989年の春休みに生まれて初めての海外旅行でバックパッカーでアメリカ1周をした時に、最終地点のニューヨークで行った『MoMA (ニューヨーク近代美術館)』で、たまたまやっていたアンディ・ウォーホルの回顧展「ANDY WARHOL A RETROSPECTIVE」(1989年2月6日〜5月2日)を観ることができたのです。

展覧会の見応えが凄くて感動しまくりで、お土産でパンパンだったリュックサックに超分厚くて重い展覧会カタログを無理やり詰めこんで日本に帰ってきました。今でも大事にしている宝物です。(その後、日本の洋書屋でこのハードカバー版が売っていましたが、ソフトカバー版は珍しいはず)

なんでこの1989年に行ったウォーホルの展覧会のことを書いたかというと、Netflixの『アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ』という6話構成のドキュメンタリー作品を観たからです。

彼が死んだ直後にある変化が起きた 興味深いことに批判的な評価が好転した アンディの作品展が一度も行われていない近代美術館で 彼の回顧展が企画された

「1980年代 = ぼくの中学生から大学生時代」だったのですが、その当時はニューヨークを中心に現代美術が盛り上がっていて、ぼくもどっぷりアートに浸かっていまして、中でもアンディ・ウォーホルが大好きだったのですが、『アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ』を観るまで、80年代のウォーホルがニューヨークの現代美術界で批判されていたということを知りませんでした。

この『アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ』は、故人のドキュメンタリーとしてはかなり画期的な最新技術が使われているんです。

史上屈指の芸術家アンディ・ウォーホル 死去から2年後の1989年に知られざる素顔をつづった私的な日記が出版された ウォーホルが10年以上書き続けた日記です

1968年に銃撃された直後のウォーホルと出会った著述家のパット・ハケットという女性が、退院後の療養中に録音していた電話での会話をウォーホルから聞き起こしてタイプする仕事を任され、1976年以降は電話などでの2人の会話を日記の形で残して、ウォーホルの死から2年後の1989年に『The Andy Warhol Diaries (ウォーホル日記)』というタイトルで出版しました。(ウォーホルの死後に出版しているので本人の了承は取っていないでしょうから内容もちょっと曰く付きで、そんな怪しさも面白いんですけどね)

本と同じタイトルのNetflixのドキュメンタリーは、日記に書いた出来事をウォーホルが語っていくというスタイルなのですが、ウォーホルの声の録音がそんなに大量に残っているはずもなく、ウォーホルの声をAIで再現してナレーションにしているので、その当時に起こったさまざまな出来事をウォーホルの語りで観れちゃうという、今まで体験したことがない新しいドキュメンタリーになっています。

ドキュメンタリー『アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ』では、ウォーホルの代表作であるポートレート作品の委託制作をどのような経緯でやることになったのか、ポラロイドで撮った写真を拡大してどのように彩色していたのか、その委託制作の料金がいくらだったのか、などにも触れていて、めっちゃワクワクしました。

当時ウォーホルと親交が深かったアーティストたち、ジュリアン・シュナーベルやフランチェスコ・クレメンテやケニー・シャーフなどが出てくるのもコーフンしたのですが、中でも胸アツだったのはジャン=ミシェル・バスキアとのシーンが多かったことです。この2人のやりとりを感じるだけでもこのドキュメンタリーを観る価値があると思います。

ジョン・レノンの息子のショーン・レノンの誕生日にパソコンをセッティングしに来るスティーブ・ジョブズのシーンも素敵で、そこにウォーホルだけじゃなくキース・ヘリングもいたりするんだからヨダレものです。

ウォーホルが一番愛したパートナーはジョン・グールドという男性だったそうで、その人とのシーンがかなり多かった(ちょっと多すぎだなぁと感じました)のですが、ジョンがパラマウント社の社員だったことから、ウォーホルの作品の中に度々パラマウント社のロゴが出てくるのも、なるほどでした。そのロゴを作品の中に入れることがウォーホルの愛情表現だったようで、なんだかキュンとしました。

このドキュメンタリーでは、1980年代のニューヨークが生々しく描かれていて、周りの人たちがどんどんエイズで亡くなっていって、それに怯えているウォーホルの心情も細かく表現されています。エイズという病が80年代のアート界にどのように影響を与えたのかもよく分かります。

1話が約1時間で6話と観るのにけっこう時間がかかりますが、とにかく本当に素晴らしいドキュメンタリー作品で、めちゃくちゃオススメです。

ぼくが、アンディ・ウォーホルという人を意識したのは、1983年の高校生の頃に見た「アカ・ミドリ・アオ・グンジョウイロ・キレイ」のこのCMだったんじゃないかなぁ。