プロ現場に学ぶトランスペアレント系ペダルの活用法とは?

トランスペアレント系オーヴァードライヴというジャンルが確立されたのは、エフェクター史において極近年のお話ですが、瞬く間に世間を席巻し、今やギタリスト必携のアイテムとなっていることは間違いないと思います。

こうしたワイドレンジでロー・ゲインなトランスペアレント系ペダルは、元々プロの現場から広まった要望から誕生しました。

トランスペアレント系は一般的なオーヴァードライヴとは少し異なり、玄人向けのチューニングが施されているため、特性を理解したうえで上手にセッティングしてあげないと、そのポテンシャルを引き出すことは出来ません。

今回はローディーとしてプロ・ギタリストの現場に同行させていただく中で、彼らがトランスペアレント系ペダルをどのように活用し、実際に音作りを行っているのかについて、学んだことを解説していきたいと思います。

現場で求められている"トランスペアレント”ペダルの特徴とは?

今やレコーディングやライブ等々、プロの現場では欠かすことのできないペダルのといっても過言ではないトランスペアレント系オーヴァードライヴ

ですが、特徴としては次のように言われることが多いと思います。

「音に透明感がある」

「レスポンスが良い」(ピッキング・ニュアンスが活かしやすい)

「味付けが少ない」 (楽器のキャラクターが変わらない)

これらの表現はいずれも主観的なものであり、曖昧な評価と言えます。

しかしそうは言っても、多くのギタリストが共通して同じように感じるということは、何かしら物理的(つまり音響学的)な特徴があることは間違いありません。

では一体、 トランスペアレント系オーヴアードライヴの物理特性にはどのような傾向があるのでしょうか?

まずは、現場で求められている"トランスペアレント”ペダルの特徴について音響学的知見から考察してみたいと思います。

音の透明感

ポイントは高域成分の有無と低ノイズ音色を表現する際の、 「クリアな (対義語は「曇ってい増幅る」)」、「明瞭な(同「不明瞭な」)」、「明るい (同 「暗い」)」といった印象は、ずばり周波数成分であることが分かっています。

おおよその値ではありますが、 「クリア」は2kHz、「明瞭」は12kHz、 「明るい」 はそれよりも上の高域成分の量に関係しており、音の高域成分が充実していると、人は結果的にその音に透明さを感じやすいと言えます。

このことは、逆の状態を想像すれば比較的理解しやすいかと思います。

EQで高域成分をカットしていくと、音がモコついたり、暗くなったように感じると思います。

また、高域成分を減衰させると音はローファイになっていく (逆に、高域成分がしっかりと出ている音はハイファイと感じる)。こうした経験則からも、一般的に「音に透明感がある」 といった場合、 その音は高域成分がしっか

りと存在しているからだと考えて良いと考えられます。

もちろん、高域成分が過剰に強ければ、音を硬質に感じたり、耳障りにもなり得ますが、それは必要以上に出過ぎているか、特定の高域成分のみ

がピーキーになっているからであって、 基本的にフラットな高域成分は音に明るさやクリアさを感じるために不可欠でもあります。

実際に透明感のあるクリーントーンを作り出す際に、 よくコーラスやリヴァーブがかけられることが多いですが、 こうした空間系エフェクターの“空間的な広がり”を左右するのも高域成分の品質によるところが大きいのです。

この時、「ギターアンプはそれほど高域成分を鳴らせないのでは?」と思う人は少なくないかと思います。

実際、ギター・アンプに搭載されているスピーカーは、オーディオ用の物とは違って周波数レンジが狭いのです。

物によっては高域の限界が5~7kHz程度といったモデルもあります。

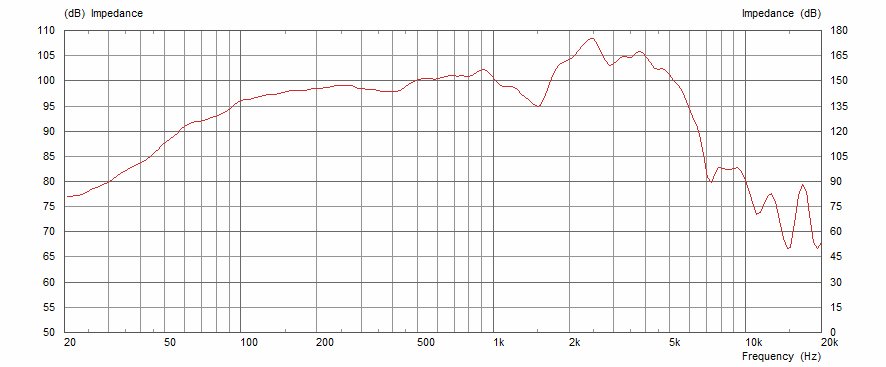

例えばCelestion Blueの特性を見てみましょう。

中域の谷が1.5Khzあたりに見え、その後の能率がぐんと高くなっていますね。そして5Khz以上は能率が急激に下がります。

なんなくですが300hzあたりに最初の谷があるようにも見えますので、分割振動はこのあたりから始まっているのかもしれません。

ということで、分割振動を利用して1.5Khzから5Khzのギターの倍音を強調するのがギター用スピーカーの特徴ということがわかります。

しかし、ここで重要なことは、だからと言ってギター・アンプに入力する前段階で、信号を例えば10kHzより上をカットして良いのかというと、そういうわけではありません。

入力前に高域をカットしてしまえば、それは音色のキャラクターを大きく変えていることになります。

高域まで伸びている音をギター・アンプに入力し、それがスピーカーの特性によって高域がなだらかにカットされるからこそ、 楽器のキャラクターが損なわれず、かつ自然なサウンドに聴こえるというわけです。

もう1つ。 ギタリストがやってしまいがちなEQの間違った使い方として、必要以上に中域を持ち上げてしまうということがあります。 もちろん、 ギターにとって音の芯や“コ”といった要素に中域は大切です。

しかし、中域に音のエネルギーがあまりに集中してしまうと、それは音の濁りにつながってしまいます。

しかもバンド・サウンドの中には、ギター以外にも歌や鍵盤楽器など中域成分が充実したパートは多数存在しており、それらがぶつかり合うと濁りが起きてしまうのです。

バンド・アンサンブルは帯域の取り合いとも言える。 各パートの棲み分けを考えないと、ぶつかり合って全体の音が濁ってしまいます。

この濁りは透明感と真逆な要素。 つまり、 ギター・サウンドの芯やコシに中域は大切ではありますが、出し過ぎてしまうと透明感が損なわれるマイナスのものとして働いてしまうのです。

こうした周波数特性的な特徴のほかに、あと2つ、音の透明感に大きく影響を与える物理的な要素が考えられます。

それはS/N を含むノイズの有無と、歪みの質の問題です。

まずノイズについては、オーヴァードライヴを音響機器だと考えれば、 "DRIVE” や “TONE”をコントロールした際にノイズが発生してしまうと、ノイズ自体が直接的に聴こえてこなくとも、それは音の濁りに大きく影響します。

逆に言えば、ノイズが少ない音響機器はクリアでハイファイという、透明感につながる印象を受けやすいのです。

次に歪みの質に関しては、音を歪ませるという行為は基本的に音の響きを濁らせることである、という大前提を忘れないでください。

このことは、歪みを強くしていくと音程感やコードの響きが不明瞭になることからも理解できると思います。 つまり、 いくらオーヴァードライヴと言えども、どんな歪みでもOKなのではなく、音程感やコード感を損なわない歪みであることが重要です。つまり、どのように音を歪ませるのかという「歪

ませ方」によって、「透明感のある歪み」 という、 日本語的には相反する要素を両立させる音作りが可能になると考えられます。

レスポンスの良さ

ポイントは高域とヘッドルームの広さレスポンスの良し悪しと音響学的な特性を考えていくと、まずピッキングをきちんと音として聴き取れるか

という視点と、もう1つ、プレイヤーの感覚としてピッキングの強弱が自分の感覚にきちんと対応してくれるかどうかといった視点が考えられます。

まず前者の考察として、ピッキングがきちんと聴き取れるポイントを考えてみましょう。 これは周波数的に3~6kHz付近の成分が重要で、 実際にペダルのEQ、あるいは宅録をしている人なら、ミックス段階でギタ一の同帯域を微調整していけば、ピッキング感が出てくるポイントを見つけられると思います。

このことはつまり、「ピックで弦をはじいた時に発する音」はこのあたりの周波数成分に重要な要素を持っていることを意味しています。

そのポイントが損なわれずに出ているエフェクターやアンプは、自然と 「レスポンスが良い」という評価につながりやすいのです。

ちなみに、この帯域は先述の音の透明感とも重なる高域成分ともある程一度は重なっています。

次に、プレイヤーの演奏感として、ピッキングのニュアンスがきちんと出音に対応してくれるかどうかといった点で重要になるのが、コンプレッション感の強さです。

コンプを強くかけると、 (良くも悪くも) どれだけピッキングの強弱を変えても、 同じ感じでしかアタックが鳴ってくれなくなります。

ネガティヴな言い方をすれば、弱く弾いても強く弾いても、同じ音しか鳴りません。 反語的にコンプレッション感が弱いほど、強弱のダイナミクスを出しやすくなるし、ピッキングでフォルテとフォルテシモの差まで表現できるようになるというわけです。

そのためには、アタック成分がすぐに頭打ちとなってしまわない音響機器のヘッドルームの広さが重要となります。

よく歪みの基本原理として、信号をわざとクリップ (頭打ち) する状況を作り出すことで波形を歪ませ、倍音成分を作り出すという説明がなされますが、「すぐに信号がクリップしてしまう=コンプレッションが強い」という意味であることも重要です。

つまり、ヘッドルームを広く保つためには、何でもかんでも信号をク

リップさせるのとは違う波形の歪ませ方も大切になってきます。

このようにレスポンスの良さについても、「透明感」の項目で説明した「歪ませ方」と密接な関係性があると考えられます。

味付けの少なさ

フラットかつレンジの広い周波数特性るだけで音が変わるということは、一般的にはメリットとなる場合も少なくはなく、その「音の変化」自体も

個々のエフェクターの個性と歓迎される場合もよくあります。

実際、特に歪み系エフェクターは、どんなギターアンプを使ってもほぼ同じ歪みサウンドを鳴らせるという点で重宝されることも多く、それがペダルで歪ませることのメリットともなっています。

それに対して、トランスペアレント系は反対に音に過度な色付けをせず、ギター本体やアンプのキャラクターを活かしながら歪ませられるという点が高く評価されています。 では、原音に色付けする (キャラクターを変える)、あるいは色付けしない(キャラクターを変えない)というのは、音響学的には原音に対してどのようなことをすることなのでしょうか。

一番わかりやすいのは、周波数特性を変化させるかさせないか、という

ことになります。 EQやトーンの調整で音色を大きく変えられることは、日ごろギターの音作りをしていく中でも体験済みかと思います。

また、ワウやエンヴフェロープ・フィルターのように周波数成分を激変させ

るエフェクターは、どんな楽器を使おうが関係ないほどに大きな音色変化が得られます。 このように周波数特性を変えることは、 「音の癖」あるいは「色付け」「個性(キャラクター)」に直結してくる物理性質です。

例えば、 オーヴァードライヴの名機として人気の高い “Tube Screamer" は、 ブースター的に軽めのドライヴ設定で使っても低域と高域はカットされ、中域がブーストされるという“Tube Screamer" 固有の色付けが加わってきます。

当然、ファンはそれを「良し」として愛用しているわけですが、楽器の違いを活かしたい、もっとアンプ的に使いたいというギタリストにとっ

ては、そこまで原音のキャラクターを変えて欲しくはありません。

そのため、エフェクト・オン時に周波数特性が極端に変わらない、いわゆるクリーンブースターと呼ばれるモデルが重宝されます。

このことに異論を唱えるギタリストは少ないと思いますが、 「でもトランスペアレント系オーヴァードライヴは、音の色付けは少ないけど中域をしっかりと出してくれるのはなぜ?」という疑問も湧いてくると思います。

確かにトランスペアレント系オーヴァードライヴの魅力として、 「音のキャラは変えずに中域を押し出してくれるので、プレイしやすくなる」と語られるが多いのも事実です。

ではなぜ中域が押し出されるのに、キャラが変わらないのでしょうか。

こうした、一見すあると相反する中域の押し出し具合と周波数特性を変

えないという要素を両立させるポイントとして考えられるのが、人間の耳の特性です。

上記は「同じ音の大きさ」に感じる値を等高線状に表したグラフで、「音圧レベル」という物理量が" dB”で表されるのに対して、「音の大きさ」という感覚量は、 "phon”で表されます。

たとえば、 「20phon」 という音の大きさを感じるには、周波数1kHzであれば20dBの音圧レベルが必要ですが、耳の感度が良い3kHzの音だと約12dB程度での小さな音圧レベルでも同じ大きさに感じます。

逆に感度が鈍くなる100Hzで同じ大きさに感じるためには、約46dBもの音圧レベルが必要となります。

つまり人間の耳は1~4kHz付近の成分に対して最も感度がよく、低音と高音は感度が悪いということです。

そのため、楽器単体の音だろうと音楽の音だろうと、音量を下げていけば低音と高音は聴こえなくなり、中音域のみのレンジの狭いショボい音に聴こえてしまいます。

反対に音量を上げていくと、周波数特性は変わらずとも、耳の感度の良い中域はしっかりと聴こえるうえに低音と高音も聴こえるようになってきます。

そのため、単にヴォリュームを上げるだけで人の耳は音に芯が出てくると同時にファットさや明るさが加わってくるように感じるのです。

クリーンブースターが 「音色を変えずに音をブーストさせたい」というギタリストに人気なのは、こうした理由からであり、そのさらに上のレベルでフラットな周波数特性をキープしたままブーストさせることがでれば、原音、つまりギター・サウンドに必要以上の色付けを加えずに、しかしながら中域をしっかりと押し出すことが可能となります。

しかも、低域から高域まで幅広い周波数レンジを実現できれば、ブーストした際に低域や高域も増強されて聴こえるようになり、それはこれまで何度も繰り返し説明してきたように音の透明感やピッキング・ニュアンスにも効果的に働いてくれます。これがまさにトランスペアレント系オーヴァードラ

イヴの特徴と重なる部分です。

ただその時に、何でもかんでも低域や高域が出ていれば良いというわけではありません。 オーディオとしてではなく、あくまでギター・サウンドとして違和感のないように出ていることが大切になってきます。

その塩梅を繊細にコントロールできるよう、多くのトランスペアレント系オーヴァードライヴに搭載されているマイナス方向にのみ効く"BASS" と "TREBLE”コントローラーは実に理に適った機能だと言えます。

当然ながら、実際の回路構成や設計思想は個々のトランスペアレント系オーヴァードライヴ (の開発者)によって異なってくるわけですが、「音を変え過ぎずに、でも少しだけ変えたい」という境界線は、必ずしも電気回路だけで実現しているのではなく、人の聴覚特性も加味した上で追求されているで

あろうことは、ほぼ間違いないと考えて良いでしょう。

続きの記事では、本当に使えるおすすめのトランスペアレント系ペダルの紹介に加え、実際のプロ現場ではどのように活用されているのかについて各機種ごとに詳しく解説したいと思います。

なお、こちらの記事は10 部販売したら値上げさせていただきます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?