【インタビュー】Amazon“建築構造・施工ランキング”1位獲得!!『佐々木睦朗作品集1995-2024』「これからの若い人に夢を感じてもらいたい」佐々木睦朗 特別インタビュー(後編)

Amazonの“建築構造・施工ランキング1位*¹獲得!

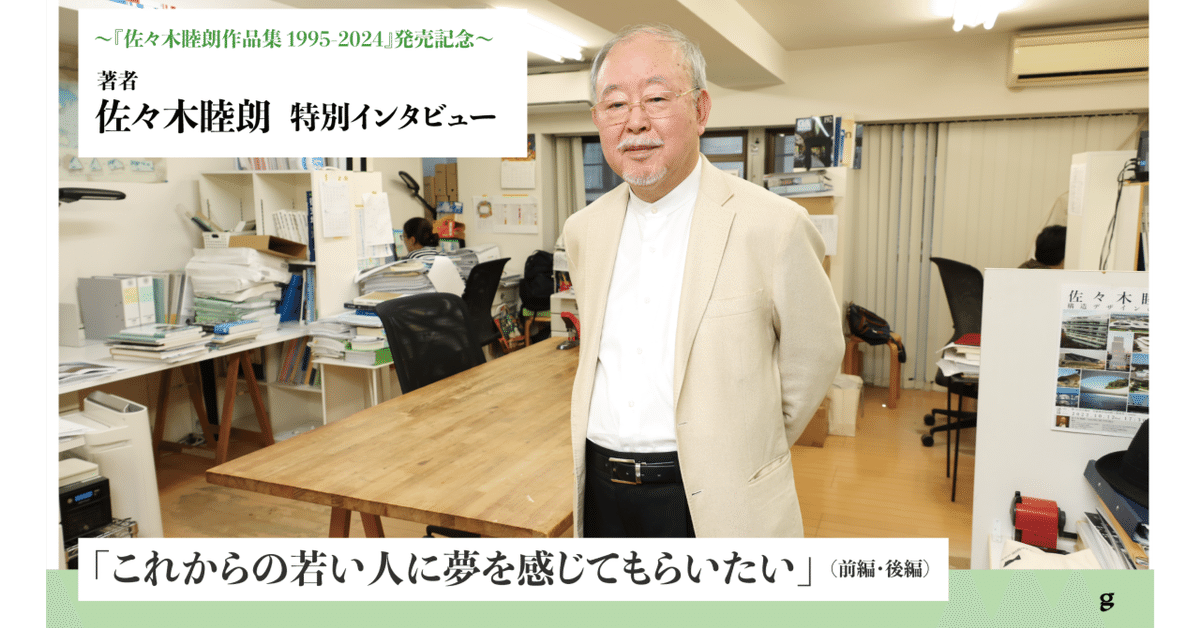

日本を代表する構造家・佐々木睦朗の初の作品集『佐々木睦朗作品集 1995-2024』が、グラフィック社より12月に発売いたしました。出版を記念して、ここでは著者・佐々木睦朗さんにインタビューを敢行し、後半を掲載いたします。

●前半はこちら

聞き手・文責 三井渉(グラフィック社編集部)

撮影 青栁敏史

図版協力 佐々木睦朗構造計画研究所

『佐々木睦朗作品集1995-2024』より

––「北方町生涯学習センターきらり」で初めて実装された感度解析手法について教えてください。

先ほど申し上げた「ひずみエネルギーを最小化する」方法です。ひずみエネルギーとは、応力と変形をかけたものです。ひずみエネルギーを見ていれば両方追っかけることになるので、応力も小さく、変形も小さい、構造として適切なものになる。感度解析手法は座標で微分してやって、どっちに向かっていくか、その感度を調べるもので、前に比べてよくなるようにプログラム・反復していくと安定した形になっていく。なお、現在は形状表現の高自由度を維持しながら未知量を削減できるNURBSを利用するなど、より効率的なものへと改良を加えています。

『佐々木睦朗作品集1995-2024』より

––「フィレンツェ新駅」(2002)のコンペティションで最初に試みた進化論的構造最適化手法は感度解析手法とどう違うのでしょうか。

「ESO手法」という手法で、現在メルボルン工科大学で先生をやっているシー(Xie)さんという中国人研究者がもともと考案したもので、これは不必要な構造を順次削除して最適化していくという一方向のものでした。それに対して2001年頃、「拡張ESO法」と呼ぶ削除と増殖の双方向に進化させるべく改良した研究を、名古屋大学の博士課程にいた中国人留学生のチュイさんがやっており、主査としてその学位論文を査読していくうちにこれも十分実用的に使えそうだと。(笑)その後チュイさんには僕の事務所のスタッフとして実用化の研究に参加してもらい、それらをまとめた論文でIASS2003年に坪井プライズを僕も共同受賞しました。 自由曲面とは全然違って、木の幹や枝にも見える構造なんだけど。またこれを磯崎さんに話したら、「面白いじゃないか」と。この手法で磯崎さんと「フィレンツェ新駅」のコンペで出したら残念ながら次点でした。すると磯崎さんが「佐々木さん、次点の方がいいんだよ」と。歴史的に見ても本当に面白いのはだいたい次点なんだと。磯崎さんは事件が起きるのが好きなんだね。

『佐々木睦朗作品集1995-2024』より

––今回、30年間を30作品で表現する本になりました。いろいろ案出しを行った上で、最終的には佐々木さんご自身に決定いただきましたが、どのように選ばれたのでしょうか。

まずはある程度、空間構造系と骨組構造系それぞれがしっかり表現されている作品であること。圧倒的に数としては骨組系が多いのですが、空間構造系はアンビルトを含め、外したくないものは優先的に選びました。主として3組の建築家(磯崎新、伊東豊雄、妹島和世+西沢立衛)の作品が多いのだけれど、それぞれの特徴が表れている作品を選びました。

妹島さんであれば、伊東さんの後継者ではあるのだけれど、伊東さんとは違う道(僕はよくミースとガウディというのだけど)で、ミースの方の世界をブレークスルーしてくれる可能性を「国際情報科学芸術アカデミー マルチメディア工房」(1996)のときに感じて、結果的に「金沢21世紀美術館」(2004)につながった。

伊東さんも「せんだいメディアテーク」のときにいろいろと可能性を感じて、イメージから建築としての強さを求める方向に変化しましたね。「多摩美術大学図書館(八王子キャンパス)」(2007)のようにカーブやアーチの形が自由で不定形だけど、空間的にも構造的にも強い緊張感がある。特に壁の薄さ。20cmの中に鉄とコンクリートがハイブリッドになっているのだけど、伊東さんの考えている建築空間を僕の方で構造表現として補強していくようなことをやっていたような気がする。

––佐々木事務所OBの方の話として、佐々木さんはよく「300mmはだめだ、200mmだ」といい、その寸法感覚に大きな特徴があるのではないか話されていました。その寸法感覚はどこからくるのでしょうか。

やはり身体に近い寸法だということだね。細いものでいえばビール瓶の大きさがφ75mmとかね。そういった寸法体系からいうと、φ200が好きな寸法。あんまり細くしてしまうと存在感がなくなるし、太いとゴツいだけ。どういうわけか、200mmにまとめたくなっちゃうんだね。どうしてなのかといわれると困る。(笑)

––骨組構造として代表的なものは「金沢21世紀美術館」、空間構造はいくつかあるうち最後が「豊島美術館」(2010)ですね。豊島以降の空間構造系を語るときはどういった語り口になるのでしょうか。

当然のことながら、僕が専門とするシェル・空間構造は特殊な構造分野だから、作品の数としては圧倒的に骨組構造の方が多くなる。21世紀だけでも、おそらく200個以上の仕事をやってきたと思うけど、その中から代表となる30作品を今回の作品集に取り上げさせてもらい、うち12作品がシェル・空間構造系で、そのうち6作品がRC自由曲面シェルです。

SANAAの「ROLEXラーニングセンター」が2008年、西沢さんの「豊島美術館」が2010年ですね。最初の磯崎さんの「北方町生涯学習センターきらり」が2005年、伊東さんの「瞑想の森 市営斎場」が2006年ですね。研究始めたのが2001年でしょ。一通りずっとやってきて、ほぼこの10年の間に全部凝縮されているんです。それは僕がというよりも、そういうチャンスがなくなったということかもしれないね。唯一、その後に伊東さんの「川口市めぐりの森」は2018年にやっているけども。

一方で、まもなく竣工する大空間建築「あなぶきアリーナ香川」(2024/11末竣工)は構造物としてスケールが非常におおきい。直径120m。この規模でもし自由曲面にするとなったら、いったい何が起きるかというと、いろいろ不都合な事態が読めるわけ。RCではもはや絶対無理なスケール。鉄骨ラチスシェルでやるにしても不定形な接合部は絶対に合理的に解決できない。だからもう少し幾何学的に合理的な曲面形状で鉄骨ラチスを構成した上で、SANAAがイメージするふんわりと宙に浮いたような扁平なドームをどう工学的に解決していくかということを大学研究者・専門家の方々と徹底的にやっている。

それはなぜかというと、二乗三乗則という物理法則があって、規模が大きくなると単純に形を比例させればいいなんて思っている人がいっぱいいるけど、そんなことはあり得ない。例えば有名なシドニーのオペラハウスの事例。コンペでのY.ウッツオンのフリーハンドのスケッチは魅力的だがシェルとしては規模や形に根本的な問題があり、そのままでは当然実現されていない。何がなんでも自由曲面シェルでやるということではなくて、やはりスケールに応じて構造合理的=経済合理的に実現すること一番が大切なこと。

『佐々木睦朗作品集1995-2024』より

––「豊島美術館」は扁平なライズが低いシェルとして構造的な合理性と形とのせめぎ合いがあったと思うのですが、佐々木さんは構造家としてどう判断されたのですか。

棚田の敷地の中に建つのを想定して、形的にはあれくらいがいいと。それは西沢立衛さんが一番わかっているわけ。ではどうするか。扁平なシェルというのは地震のときに複雑な挙動をします。開口周りの一部がどうしても収まらない。どうしたかっていうと、厚みを5cm大きくした。20cmだったのを25cmにすることで、曲げ補強できるようにした。西沢さんとしても5cmならいいですよと。双方納得してああいうものになったんです。

『佐々木睦朗作品集1995-2024』より

––今回の作品集はどんな方に読んでほしいですか。

最近、ある大学で講演会をやったときに若い学生たちの反応がすごくてね。あとで講演会のアンケートを見せてもらったら、みんな「構造家になりたい」と。聴衆は200人くらいいたから、みんな構造家になるわけないんだけどね。(笑) 嬉しかったですね。だから読んで欲しいのは特にこれから社会に出る若い人たちだよね。いまの社会の現実をみると全体としては難しい時代だと思うんだけど、基本的にはこれからの若い人に夢を感じてもらいたいよね。

いまの建築業界全般をみると働き方改革とかがあって、確かに昔のような仕事のやり方が許されない時代なのかもしれない。一方、30年前の「せんだい」をやっていた頃なんて次々に新しいコンペも一等に選ばれ、結果的に仕事を抱えすぎて毎日終電に間に合わない時期もあり、とにかく所員全員でものすごい勢いでやっていました。その頃のスタッフたちは後に独立して、今はみんな力をつけて立派にやっている。本当にその当時の事務所は面白かったものね。まわりがどうのこうのというよりも、当人たちが充実し面白ければいいのではないか。だって、自分で仕事に喜びを見出して、道を切り拓いていく。人様に注目されるような仕事をやっていく。僕は職能として真っ当な生き方だと思うけどね。

––なんだか大学院を出た後にRCシェルが下火になって悲しい思いをしたけれど、それを原動力にその後のRC自由曲面シェルにつながったことともリンクしますね。

そのときに僕の周りに実務のパートナーとして理解者がたくさんいてくれたこと。磯崎さんをはじめ、伊東さん、妹島さん、西沢さんらが実現のチャンスをくれた。それは本当に感謝ですよね。

––いまそのときは相応しい状況になくても、何かの拍子に実現するチャンスが訪れるかもしれないということですね。

それは少しいい方が悪いかもしれないけど、頑迷ともいえる執念のなせる業ですね。

あとは松岡理先生、木村俊彦先生、松井源吾先生、川口衞先生、キャンデラなど良い先生や先輩構造家との出会い、さらに事務所スタッフ、研究室の学生たちも優秀で、本当にラッキーだったなと思います。

––最後にここ10年、20年を振り返ってみても、いまの構造界は若い構造家たちが次々出てきていて、層が厚く、とても充実していると思います。佐々木さんをはじめ、斎藤公男先生などがその動きを大きく牽引してきたと思いますが、この状況についてはどう捉えていますか。

1991年、松井先生が松井源吾賞(現・日本構造デザイン賞)をつくってくれたのが一番大きかったですね。これまでに受賞者は50〜60人くらいになっているのかな。その受賞者たちが日本構造家倶楽部のメンバーとなり、現代日本の構造デザイン界のレベルを支えてくれている。さらに最近では、日本建築学会賞作品賞も若い構造家が建築家と共同で受賞するようになってきた。当然だけど、こうした報奨制度の存在により若い人たちの間で構造を志す人も増えてくる。そういう状況を牽引してきた一人としてこの状況はすごく嬉しく思いますね。

––本日は貴重な話をありがとうございました。

佐々木さんの作品集が広く読者に届くことを願っています。

<著者プロフィール>

佐々木睦朗(ササキムツロウ)

構造家・佐々木睦朗構造計画研究所主宰・法政大学名誉教授

1946:愛知県生まれ

1968:名古屋大学工学部建築学科卒業

1970:名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了

1970〜1979:木村俊彦構造設計事務所勤務

1980:佐々木睦朗構造計画研究所設立

1998:博士(工学)取得

1999〜2004:名古屋大学大学院工学研究科建築学専攻教授

2004〜2016:法政大学工学部建築学科教授

2016:法政大学名誉教授

<イベント情報①>

構造家・佐々木睦朗 講演会「構造デザインの美学」

〜『佐々木睦朗作品集 1995-2024』出版記念イベント〜

開催日時:2024年12月17日(火) 19:00〜20:45(開場18:20予定) ※終了後にサイン会を行います。

会場:座・高円寺(座・高円寺2ホール)東京都杉並区高円寺北2-1-2

※会場は2008年完成の伊東豊雄×佐々木睦朗による建築です

登壇者:佐々木睦朗

◆詳細はこちら

<イベント情報②>

構造家・佐々木睦朗 講演会 in せんだいメディアテーク

開催日時:2025年1月17日(金) 18:30〜20:10 (開場18:00予定) 会場:せんだいメディアテーク(1Fオープンスクエア)

仙台市青葉区春日町2-1 https://www.smt.jp/

登壇者:佐々木睦朗

◆詳細はこちら

<書籍情報>

書名:佐々木睦朗作品集 1995-2024

著者:佐々木睦朗

発売日:2024年12月

ISBN:978-4-7661-3933-4

*¹:Amazon“建築構造・施工ランキング”(2024年12月2日時点)

【書籍に関するお問い合わせ】

株式会社グラフィック社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17

ホームページ:https://www.graphicsha.co.jp/

X:https://x.com/Gsha_design/

Instagram:https://www.instagram.com/graphic_sha/

Facebook:https://www.facebook.com/graphicsha/