ラテン語さん『世界はラテン語でできている』SB新書

ラテン語さん『世界はラテン語でできている』SB新書を読んだので、ここに感想と気になった点を記したい。

Sententiae

ラテン語を主題とした一般書(いわゆる語学書というよりは読み物寄りのもの)はいろいろある。思いつく限りでも、大西『はじめてのラテン語』講談社現代新書、小林『ラテン語の世界』中公新書、逸身『ラテン語のはなし』大修館書店、風間『ラテン語・その心と形』三省堂、小倉『ラテン語のしくみ』白水社など。このうち、いくつかは本書でもおすすめの「読み物」として紹介されている。

ひろく一般向けにラテン語を紹介するという同じ目的をもったこれら既存の書籍と、本書の大きな違いのひとつが、ラテン語の「言語的な特徴」についてはほとんど説明していないことである。つまり、既存の書籍は、濃淡の差はあれ、いずれも「読める文法書」とでも言うべきものであった。ラテン語の特徴である格変化やら動詞の活用やら性やら数やら、古典文学やらを、間に雑談をはさみながらも一通り説明しているのである。本書にもそうした説明が皆無とまでは言えないけれど、かなり意図的にそういった説明を避けているように見える。それでは何が書かれているのか。まずは目次を紹介する。

目次

はじめに

ラテン語ってなんだ?/実は身近なラテン語/私がラテン語をはじめた理由/ラテン語の世界へ/ラテン語の読み方について

第1章 ラテン語と世界史

語源で考える“history”と“story”/地名に残るローマ帝国の遺産/「植民地」の語源になったローマ帝国の植民活動/「ローマ」と「ロマンス」/カエサルは「賽は投げられた」と言ったのか?/「ブルータス、お前もか」/ギリシャ、アラビア、ラテンがつながる/ロックダウン中の営業は許されるか?/ありありと語られる伝染病の恐ろしさ/大航海時代の名残/新大陸にまで残ったローマ皇帝の名/ラテン語で明らかにされたコロンブスの航海/「ラテンアメリカ」と「ラテン語」/ネルチンスク条約に使われたラテン語/アメリカ独立記念日が刻まれたその板は!?/「驚くべき年」と「恐るべき年」

第2章 ラテン語と政治

アメリカ政治に見られる古代ローマの名残/トーマス/ジェファーソンが憧れた丘/「シンシナティ」に学ぶ政治家の理想/金権を嫌ったローマの政治家たち/大統領の暗殺者が叫んだラテン語/ポエニー戦争の戦術に学べ/候補者は「誠実」でなくてはならない/vote「投票する」の語源は「お願い」/大統領就任式と鳥占い/ローマ建国にも登場する鳥占い/「ファシズム」と古代ローマ/政治利用されたラテン語/政府とサイバーと舵取りと

第3章 ラテン語と宗教

聖書の暗唱が左右した裁判/パッションフルーツは「情熱の果物」ではない/クリスマスソングのラテン語/グロリア/イン/エクセルシス/デオ/チャペルとアカペラと雨合羽/カプチーノの語源となった修道会/“Requiem”は元々「鎮魂歌」ではなかった!?/主の祈りと「クレド」/バレンタインデーの言い伝えは本当か?/ゴディバのロゴの由来/ラテン語で書かれたルター『95か条の論題』/『95か条の論題』には何が書かれているのか?/サン/ピエトロ大聖堂に刻まれたラテン語/ローマ神話の時代からキリスト教の時代へ/モーセ像に角が生えている理由

第4章 ラテン語と科学

大プリーニウスの百科事典/克明に記されたウェスウィウス火山の噴火/有名な科学の本はラテン語で書かれた/慣性の法則や地動説もラテン語で発表された/フェルマーの残したメモ/太陽系のラテン語/12星座のラテン語/ラテン語を通じて元素が見えてくる/違いが分かるホモ/サピエンス/カワイイ学名とジミ/ヘンドリックス/死者の国からやってきた殺し屋クジラ/学名を知ると深く理解できる/人体にひそむヒラメとネズミ/まだまだある人体のラテン語/ラテン語が元になっている栄養素の名前/ラテン語が元になっている病気や薬/菌の名前になったラテン語

第5章 ラテン語と現代

テクノロジーにひそむラテン語/アジェンダとアマンダはよく似た構造/まだまだあるラテン語由来のカタカナ語/商品名や社名の元になっているラテン語/自動車業界とラテン語/紋章が読めるとよく分かる組織の姿勢/ハリー/ポッターのラテン語/東京ディズニーリゾートのラテン語/パリのディズニーランドにひそむ古代ローマ詩人/ラテン語は「死語」と言えるか? ラテン語会話の世界/今でもラテン語に訳される児童文学/『星の王子さま』に学ぶラテン語訳の思わぬ利点/ラテン語だとダサくなるバーテンダー/宇宙飛行士を表す詩的なラテン語/ラテン語で喋るニュース番組がある!

第6章 ラテン語と日本

『東方見聞録』に描かれた日本/17世紀にローマ市民権を与えられた日本人/ラテン語早慶戦/街中のラテン語/ラテン語由来の施設名/日本の地名/人名をラテン語にする方法/まだまだあるラテン語由来の施設名/漫画に出てくるラテン語/ゲームに出てくるラテン語/アニメに出てくるラテン語/日本語の起源はラテン語!?/ウェルギリウスのラテン詩を「直した」日本人/日本語で読めるラテン語文法書

巻末特別対談 ヤマザキマリ×ラテン語さん

ざっと眺めただけでもわかる通り、章ごとにおおまかな枠組みでまとめられてはいるものの、古代から現代、古典文学から現代科学、宗教からサブカルチャーと、様々なテーマについて縦横無尽に筆を走らせている。ラテン語というと古代ローマで話されていた言語というイメージにふさわしく、関連してあげられる話題も古代地中海世界、古典ローマ文学、よくて中世ヨーロッパのものに偏りがちである。

もちろん本書でも、古代史、古典文学の話題はきちんとおさえられているが、それ以上に、近現代の事例を積極的に紹介しているように見受けられ、ページの端々から、現代の世界に生きる我々も、気付かないうちにラテン語に囲まれているのだ、すなわち「世界はラテン語でできている」のだという著者のメッセージが感じられる。

その縦横無尽さはテーマ選びに限らない。個々の章節の中でも、著者が面白いと判断すれば脇道にそれることをいとわない。たとえば、イギリスの地名にもラテン語の痕跡が多くみられるという話題で Sandwich に言及した直後には次のような挿話が入る:

ちなみにサンドウィッチを考案したと考えられているのは4代目のサンドウィッチ伯爵で、西暦2024年現在のサンドウィッチ伯爵は11代目です。この11代目のサンドウィッチ伯爵は、Earl of Sandwichというサンドウィッチチェーンの創業者の一人でもあります。

あるいは「マグナ・カルタ」を紹介する項では、(「話を戻して」と前置きしているのに)「フォッサ・マグナ」や「マグニチュード」との語源的関係に触れるのを忘れない:

話を戻して、マグナ・カルタについて解説します。「マグナ」はラテン語で「大きい(magna)」という意味で、日本列島にある「フォッサマグナ」という地帯の名前にもあります。意味は「大きな溝(fossa magna)」です。

さらに、地震の規模を示す「マグニチュード(magnitude)」の語源になっているラテン語magnitudo「大きさ」はこのmagnaの派生語です。他にも、「壮大な」という意味の英語magnificentの語源にもなっています。

上記のような、いわゆる雑学に満ちた「脱線」は、好き嫌いは分かれるかもしれないが、我々を取り囲む日常生活の言語景観とそこに潜むラテン語を結びつける手腕は、著者のTwitterにおける活動を振り返ってみると、まさに面目躍如の感がある。

本書の特徴として、ラテン語の「言語的な特徴」の解説がないことを挙げたが、その一方で(あるいは「その分」というべきか)、まとまった長さのラテン語文が豊富に引用されている。ここでも、古典古代に限らず、近現代の実例が意識的に多く選択されているのも本書の大きな特徴の一つといってよいだろう。文法的な説明はほとんどないため、(おそらく本書が対象としているような)多くの読者は和訳によってその内容を理解するしかないが、原文にはフリガナが振ってあるため、読み上げることでそのおおよその響きを感じることができる。古典語の学習はともすると一語一語を丁寧に分析しながらパズルのように組み立ていく作業に終始しがちだが(そしてそれも楽しいのだが)、まずは何はともあれ読み上げる、生きた言語としてのリズムを感じるというのは結構重要なことだ。

というわけで引用箇所にはフリガナで読みが示されるものの、それ以外の本文中で言及されるラテン語には基本的にはフリガナがついていない。なくても読めるという判断なのだろうけれど、そうであれば、ラテン語の読み方について、せめて日本語のローマ字読みや英語と異なる点くらいは簡単な説明があってもよかったかもしれない。

贅沢を言えば、著者自身「母音の長さには気をつける必要があります。たとえば、“amo”は「アモ」ではなく「アモー」と読みます。」(p. 9) と語っているのだから、マクロン(長音符号)をつけてもらえると嬉しかった。一部のギリシア語(のラテン文字転写)にはマクロンが使用されているだけに、ラテン語には全くないのがかえって気になってしまう。もし、マクロンが付されていれば本書も「学習者にやさしい仕上がりに」(p. 165) になっていただろうだけに残念である。もちろん、実際につけるとなると相当大変であろうことは想像に難くないのだけど。

長音表記に関してついでに言及しておくと、固有名詞の転写も基本的には長音を尊重した転写がなされ、個人的にはこの方針は大変嬉しい。しかし、多少の揺れが残っているのが気になった。「プルタルコス」(p. 26) vs.「プルータルコス」(p. 62)、「リウィウス」(p. 65) vs.「リーウィウス」(p. 73) など。場合によっては参照文献の表記を尊重したための揺れもあるかもしれない(この分野ではよくある)。これを機に、長音尊重表記派が増えてくれることを密かに期待している。

なお表記について二、三付言しておくと、ラテン語の表記は、i と j を区別せず i とする一方、u と v は使い分けるという現代的な表記になっている。これについても、英語やフランス語などの現代語で j と書かれるものとの関係が説明されていれば親切だったかもしれない。また、ギリシア語のラテン文字転写も、転写方法自体は現代よく見られるもの($${\text{κ}}$$ > k, $${\text{χ}}$$ > kh, $${\text{υ}}$$ > u, etc.)なのだが、古典期の転写習慣($${\text{κ}}$$ > c, $${\text{χ}}$$ > ch, $${\text{υ}}$$ > y, etc.)との差異についても言及があれば、例えば kubernḗtēs と cybernetics (p. 81) の繋がりがよりわかりやすくなったのではないかと思ったりした。

いずれにせよ、冒頭に挙げた類書と比しても、本書が独自の魅力を持っていることは確かである。著者の普段の活動から推察するに、おそらく本書の内容はもっとあったであろう書きたいことを相当削ぎ落としたものと思われる。ここに書いた「ないものねだり」もあるいはやむなく削られた結果なのかもしれない。本書はまだ発売して間もないが、すでに一度ならずの重版が決まっているとのことである。この本をきっかけにラテン語を学習し始めた人たちに向けて、あるいはこの本では満足できない既習者たちをも唸らせるような、著者の続編を今から期待している。

Commentāriī

以下、読んでいて気になった箇所をページ順に示す。誤植と思われる箇所の指摘も含まれるが、それに限らず、私が難しいと感じたこと、関連して思い出したこと、ラテン文字で示されたギリシア語の原語表記など雑多なものが含まれている。すなわち Errāta ではない。他の読者の方にも参考になるところがあれば幸いである。私自身の誤りの指摘や、疑問への回答もいただけると嬉しい。

第1章

p. 18 古フランス語 estoire

中世においては estoire の語形がもっとも支配的であったようだが、istorie, storie, hystoire など様々な綴りがあった。

p. 21 フランス語の「オーデコロン(eau de Cologne)」の「コロン」はフランス語で「ケルン」を指し、

eau de Cologne がフランス語なのはその通りだが「オーデコロン」という読みは英語経由のカナ転写で、あえてフランス語読み /od.kɔ.lɔɲ/ からカナ転写すると「オー・ドゥ・コローニュ」のようになる。

p. 23 parabolare

parabolare はギリシア語 $${\text{παραβολή }}$$「比較、比喩、寓話」に由来する名詞 parabola 「比較、たとえ話」を動詞化した教会ラテン語で古典期には使われない。フランス語の parler や parole はここに由来する。

p. 24 Gaius ガーイウス

カエサルをはじめよく使われる個人名 (praenōmen)。Gāius は a の上にマクロンが置かれるが、これは実際には音声上 Gai.ius に分けられる二音節語で、このマクロンは一音節目が長い音節であることを示すもの。Āpulēius を「アープレイユス」と転写するなら、ここも「ガイユス」と転写する方が一貫性がある。ただし、Gāius の古形は Gā-vi-os なので、詩においては Gā-i-us の三音節に区切ることがある。(cf. 中山『古典ラテン語文典』p. 24)

p. 26 スエトニウス, アッピアノス, プルタルコス

Suētōnius スエートーニウス, $${\text{Ἀππιᾱνός}}$$ アッピアーノス, $${\text{Πλούταρχος}}$$ プルータルコス

p. 26 Iacta esto alea

プルータルコス『カエサル伝』32 には、カエサルはギリシア語で $${\text{ἀνερίφθω }}$$$${\text{κύβος. }}$$「賽を投げろ」で言ったとあり、これをラテン語に直訳すると iacta ālea estō. になる。従って、スエートーニウスもそう書いたのだが、写本伝承の過程で estō の o が落ちてしまったというのがエラスムスの説である。(cf. 柳沼『ギリシア・ローマ名言集』 pp. 35-36) iacta est は iacere「投げる」の直説法の完了受動態、iacta estō は第二命令法(命令法未来)の完了受動態ということになる。

p. 27 $${\text{καὶ}}$$$${\text{σύ}}$$$${\text{τέκνον;}}$$

古典ギリシア語の正書法では、文中の(=句読点の前以外の) oxytonon(語末母音に鋭アクセントのある語)は barytonon(語末に重アクセントがある語)にするということになっているので$${\text{καὶ}}$$$${\text{σὺ}}$$$${\text{τέκνον;}}$$ または $${\text{καὶ}}$$$${\text{σύ,}}$$$${\text{τέκνον;}}$$となる。(コンマの前の oxytonon の扱いは人によって異なる)

なおギリシア語の $${\text{;}}$$ は ? に相当する疑問符である。

p. 30 rhuthmós, rhéō

$${\text{ῥυθμός,}}$$$${\text{ῥέω}}$$

p. 32 khumeía, kerā́tion

$${\text{χυμείᾱ}}$$(ただし Bailly は$${\text{χῡμείᾱ}}$$とする), $${\text{κερᾱ́τιον}}$$

p. 36 déka, hēmérā

$${\text{δέκα,}}$$$${\text{ἡμέρᾱ}}$$

p. 39 Australopithecus

pithēcus はギリシア語 $${\text{πίθηκος}}$$「猿」に由来する。ラテン語要素とギリシア語要素を組み合わせた語構成は当時バカにされたというような話をどこかで読んだ記憶があるが、出典を思い出せない。(現代では television など類例に事欠かない)

p. 39 *hews- (ヘウス)

直後に「推定された形」とある通り、これは理論的な再構形なので、実際にどう読まれていたかというのは別問題で、あえて「ヘウス」とカナ転写することは誤解を招きやすいように思う。

p. 40 ラテン語やフランス語、ドイツ語や英語などは一つの系統にまとめられる言語です。「インド・ヨーロッパ語族」という、言語の家族を形成しています。

間違っているわけではないのだが、ラテン語とフランス語自体が縦の関係にあるので、ここで挙げられている言語のうちこの二言語間だけ関係性が特殊。

p. 42 proiiciendo

prōiciendō/ prōjiciendō

(半母音の i をここではあえて j で表記すると)prō + jacere は、もともと語頭音節にあった a が弱化して i になり、 prōjicere になった。ただし、ji と i は発音上区別されないので、単に prōicere と綴られることになる。cf. 中山『古典ラテン語文典』 p. 22

p. 42 ulterius ウルテリーウス

ulterĭus ウルテリウス

p. 46 cuiuscumque クィウスクムクェ

後述の p. 120 cuius クィウス に関する記述を参照。

p. 46 oblivione オブリビオーネ

oblīviōne オブリーウィオーネ

p. 46 vincula ウィンクラー

vinculă : vinculum の複数対格

p. 49 tabula ansata(ターブラ・アーンサータ)

tăbula ansata タブラ・ア(ー)ンサータ。pp. 107-108 の tabulas には「タブラース」と振ってある。

第2章

p. 63 『オデュッセイアー』

一般的な形は $${\text{Ὀδύσσειᾰ}}$$ Odússeiă。ただし、$${\text{Ὀδυσσείᾱ}}$$ Odusseíā の形もある。ギリシア語のアクセント規則のために、語末母音の長短によってアクセントの位置が変わる。

p. 64 dedecus デデクス

dēdecus デーデクス

p. 65 リウィウス

長音を尊重するならリーウィウス Līvius だが、これはおそらく引用元の表記に従ったものか。本文内で言及されるとき(p. 73)は「リーウィウス」になっている。

p. 69 Caledonia(カレドニア)

Calēdonia カレードニア

p. 72 ちなみにaugur「鳥占官」というラテン語はaugeo「増える」という語から派生したもので

avis「鳥」と関連づける説も古くからある。これはあるいは、avis の派生語であることが明らかな同義語 auspex の影響もあるかもしれない。

p. 80 kubernáō, p. 81 kubernḗtēs

$${\text{κυβερνάω,}}$$ $${\text{κυβερνήτης}}$$

第3章

pp. 87-88 páthos, páskhō

$${\text{πάθος,}}$$ $${\text{πάσχω}}$$

p. 88 mélisma

$${\text{μέλισμα}}$$

p. 96 sqq. ウァレンティヌス

Valentīnus ウァレンティーヌス/ワレンティーヌス

p. 100 R. P. レウェレンドゥス パテル

ここでは絶対奪格で Mārtīnō Luther にかかるので、Reverendō Patre レウェレンドー パトレ か。

p. 100 Magister

「修士」と訳されているけれど、当時すでに「神学博士」だったらしいので、この magister が「修士」相当なのか気になる。

p. 100 ibidem イビデム

ibīdem イビーデム 両形ある。プラウトゥスでは常に短い ibidem

p. 100 literis リーテリース

より古典的な形は lĭtterīs リッテリース

p. 102 Hominem praedicant

「(神の教えでなく)人間的な教えを宣べ伝えている」と訳されているけれど、hominem (直訳なら「人を」)をこう訳すのは私にはできそうにない。教会ラテン語に特有の用法なのだろうか。それとも古典期からあるのだろうか。

p. 106 DIS ディーズ

dīs ディース。後ろに gentium が続くので実際の発音では濁っていたかもしれないが、有声音化をここだけ反映するのは不自然。

p. 106 TRANSLVLIT トラーンストゥリト

TRANSTVLIT

pp. 107-108 Moyses モーイーセース

古典期の発音であれば Mōȳsēs /moːyːseːs/ モーユーセース(Gaffiot は Mŏȳsēs としている)。ただし本来ラテン語にない y は早くから i(や u)に吸収されていた。

p. 108 sua スアー

faciēs (女性単数主格) にかかるので suă スア

第4章

p. 120 quadratoquadratum クァドラートークァドラートゥム

古典語ではないので、こだわっても仕方ないかもしれないが、-o- が長音扱いである根拠が気になる。

p. 120 cuius クィウス

直前の eiusdem が「エイユスデム」なので、ここでも「クィユス」の方が一貫性があるか。

p. 122 水星がMercuriusと名付けられたのは、惑星の中で一番公転速度が速いからだと考えられています。

水星のラテン名 Mercurius はギリシア語ですでに $${\text{Ἑρμης}}$$ Hermês と名付けられていたのを翻訳借用したものかと思われるが、この呼び名はつとにプラトーンにも見られるので「惑星が太陽の周りを公転している」という前提がまだない頃の命名であることには注意が必要。『ティーマイオス』36d の説明を見ると、結果的に水星の公転周期に由来する現象の観測によるものと取れなくもないが、その解釈に議論がある箇所である。cf. 岩波『プラトン全集 12』pp. 188-192

p. 122 アプロディーテ

ギリシア語 $${\text{Ἀφροδῑ́τη}}$$ に忠実に転写するなら「アプロディーテー」

第5章

p. 147 返信のメールの件名にある“Re:”は、これは多くの方が勘違いされていますが、英語のreply「返信」の意味ではなく、ラテン語のin re「~に関して」の略です。

"Re: " については、RFC 5322 (Internet Message Format) 3.6.5 に "Re: " (an abbreviation of the Latin "in re", meaning "in the matter of") とあり、実際、この表現は電子メールの誕生より以前から使われていたものである。とはいえ、ラテン語由来の (in) re であれば、別に「返信」に限る必要はないはずなのに、e-mail においては、なぜか reply を示すために使われており、in re 云々は後付けなのではないかと疑っている。フランス語環境では “Re:” の代わりに “Rép :” が自動挿入されるケースがよくあり、これは(「誤解」を元にした翻訳ということになろうが)明らかに réponse の意である。

p. 149 「エゴイスト」の「エゴ」の語源は、ラテン語の「私が(ego)」です。英語だと“I am”に相当します。

しばしば “I am” に相当すると説明されるのは動詞 sum の方で、ego は単に “I” とした方が誤解がないと思う。

p. 170 hámaxa, stíchos

$${\text{ἅμαξα,}}$$$${\text{στίχος}}$$。直前にある HAMAXOSTICHOS に合わせるためかと思うが、ここでは $${\text{χ}}$$ が ch で転写されている。páskhō (p. 88), mēkhanḗ (p. 188) と一貫性がない。

第6章

p. 175 littore リットレ

より古典的な形は lītore リートレ

p. 175 miliaria

= mīlliāria

p. 179 ここで「支倉」が「ファセクラ(Faxecura)」と書かれていることに注目してください。このようなローマ字で書かれた史料があるので、17世紀当時は現在のハヒフヘホは「ファフィフフェフォ」と発音されていたと推測することが可能になるのです。

いわゆる「唇音退化」の傍証となるもの。この直後に MASAMUNE「政宗」、VOXU「奥州」とある通り、当時の転写には s と x の使い分けがあり、これに照らし合わせて上の Faxecura をみると、当時は「ファシェクラ」に近い読みであったことがわかるというのも注目に値する。

p. 181 DUM SPIRO SPERO

アメリカ、サウスカロライナ州のモットーになっている他、それより古くスコットランド、セントアンドリュースの石門に刻まれていたらしい。cf. 柳沼『ギリシア・ローマ名言集』p. 104, 『ラテン語名句小辞典』pp. 83-84

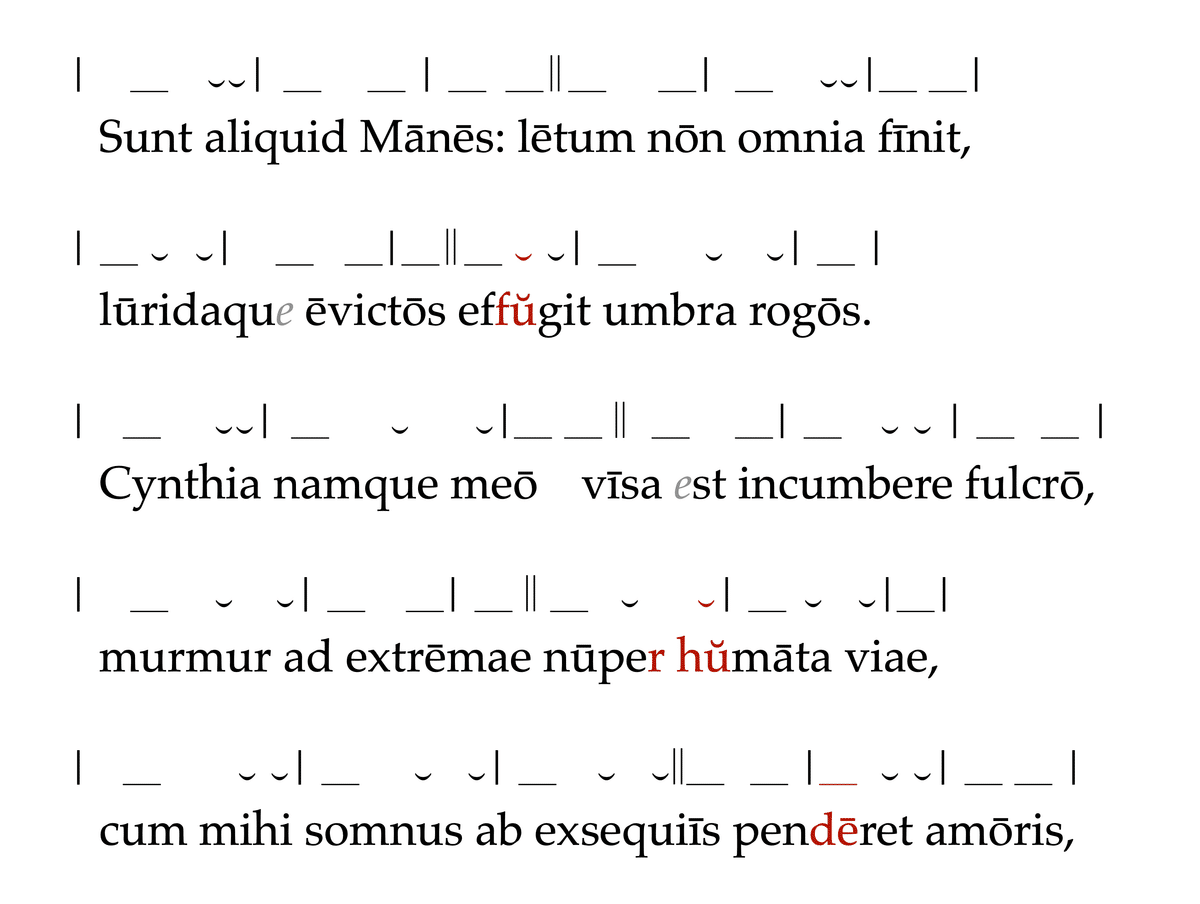

p. 188 effugit エッフーギト, humata フーマータ, penderet ペンデレト

effŭgit エッフギト, hŭmāta フマータ,

pendĕret (< pendĕre「重さをはかる」) ではなく pendēret (<pendēre「宙にただよう」) か。

ここで引用されているプロペルティウスの詩は hexameter と pentameter を交互に繰り返すエレゲイアの形式で書かれているので、試みに韻律分析してみると次のようになる(上で挙げた長短が異なっていると思われる箇所に色をつけた):

p. 188 mākhanā́, mēkhanḗ

$${\text{μᾱχανᾱ́,}}$$$${\text{μηχανή}}$$

なお狭義の「古典ギリシャ語」は紀元前5世紀〜4世紀のアッティカ方言を指すので、その意味で「古典ギリシャ語ドーリス方言」はやや形容矛盾の感がある。もちろんドーリス方言で書かれた古典作品もあるのだけれど。

p. 189 sis シス

古典期の発音に即すなら sīs スィース (これは漫画内のフリガナに合わせたものとのこと)

p. 190

« Citius, Altius, Fortius » は(現代では Communiter も加えて)オリンピックの標語らしい。

pp. 190-191 『大乱闘スマッシュブラザーズX』のメインテーマ

該当の楽曲は下記のページで聴けた(Flashが必要なのでほとんどの環境では実質もう聴けない):

スマブラ拳!!|乱闘スマッシュブラザーズX:メインテーマ

ここにも【作詞担当:桜井 政博】【訳詞:山下 太郎】とある通り、実際の流れとしては、まず桜井さんが日本語で作詞し、それを山下先生がラテン語訳したという話だった記憶がある(出典が思い出せない)。よって、ラテン語の歌詞が和訳されているわけではない(もちろんラテン語に合わせて日本語詞も修正した可能性はある)。

なお、本書に説明されているように audi の解釈として真っ先に上がるのは、 audīre (audiō) の命令法二人称単数形 audī で、直説法完了一人称単数であれば、その本来の語形は audīvī である。ただし、完了幹の -v- はしばしば省略されるので、その場合、短縮形は audiī となった。cf. 中山『古典ラテン語文典』pp. 144-145.(ただし、キケローにおいて、一人称単数でこの短縮形が見られるのは限られた動詞のみであるらしい。cf. Gildersleeve’s Latin grammar, p. 90)この audiī がさらに audi と表記されることがあったかというとこれまた本書で説かれるように「あることにはある」が相当珍しいらしい。

というわけで、ラテン語詞のみで判断すれば、命令形とした方が素直ではあるが、上位の経緯からして「聞いたことがある」を audī (audiī) とした蓋然性が高いのではないかと思う。単に誤記の可能性もあるが、あるいはメロディーが先にあって、それに合わせるための策だったのかもしれない。なお、作曲担当は、同じく紹介されている『ファイナルファンタジーVII』の「片翼の天使」を作曲した植松伸夫さんで、これについても当時話題になった覚えがある。

p. 193 ラテン語をはじめ英語やフランス語、さらにはサンスクリットやヒンディー語などはそれぞれ共通した要素があり、さらに数十の言語とともにインド・ヨーロッパ語族という一大グループを成していることは、広く研究者も認めています。

p. 40 の箇所で言及したのと同様に、フランス語はラテン語の直接の子孫にあたるので、この並べ方には違和感がある。

p. 194 collabor コッラボル

collābor コッラーボル。これも引用元の表記に従ったものか。

p. 196 先生の著作の中でも外国のラティニストに知られているのが、ウェルギリウスが書いた『アエネーイス』第1巻の改作です。内容に問題があるからと改作したわけではなく、ウェルギリウスの詩は韻律に沿って読もうとしても読みづらい箇所がいくつもあるからという理由のようです。

ウェルギリウスは『アエネーイス』の最後の仕上げと自らの療養を兼ねて、ギリシアや小アジアを旅行していたが、メガラ滞在中に病を得て、帰国の途上で客死した。死に際して、詩人は未完成である詩の破棄を欲したが、アウグストゥスの命によって一切手を加えられることなく公開された。ために相当数の未完の行が残っているという。cf. 高津『ギリシア・ローマの文学』

p.s. 内容そのものには関わらないが、本書の欧文フォントに Palatino (またはそのコピーである Book Antiqua) が使われている点も、本書の魅力を陰で支えていると思う。いいよね、Palatino。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?