関節技の弱点 有効なアームロック 足払い投げ 馬乗り対処 体当たり

関節技は、決めることに成功すれば、相手の身動きを封じることができる技です。

警察の捕縛術でも、多く活用されています。

しかし、実戦においては、よほどの熟練者でない限り、関節技を決めきることはできません。

なぜなら、ほとんどの関節技は、相手に大きな隙が生じたときでないと、使いにくいからです。

関節を曲げる動作が完成するまで、相手が待ってくれるとは思えません。

道場の訓練ならともかく、途中で向こうから、打撃技や投げ技をくらってしまえば、ダメージを負うことになります。

殺傷をしてくる人間が、よっぽど疲弊するか、後ろに背を向けたり、倒れていないと、一般的な関節技は決めづらいのです。

それに、仮に技をかけることに成功したとしても、関節技だけに頼るのは危険です。

第一、相手と常に密着した状態になるわけですから、逃げるという動作ができません。

従って、ほかの技の補助として、関節技を使用すべきです。

このような弱点を補う唯一の関節技として、アームロックがあります。

この技は、特に、相手が武器を持って、攻めてきたときに有効です。

図1

図1にあるように、相手が攻撃を加えた瞬間に、素早く外側に回避します。

ここで、同時に刃物を持った手を、両手で固定することが重要となります。

もし、内側に回避すると、もう片方の腕や足による打撃、内側からの斬撃にあいかねません。

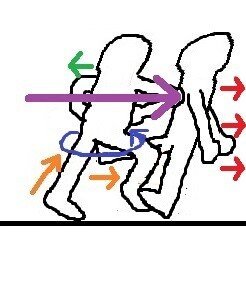

図2

そこから、アームロックを決めた状態が、図2です。

打撃技の基本動作と同じやり方で、オレンジ矢印の方向に両足を移動させます。

この場合、軸となる右足のバネで前にとびだすイメージをもってください。

そして、下半身の重心が移動した瞬間に、緑矢印の方向右回りに腰を回転させます。

その力の伝導が両腕に伝わった瞬間に、青矢印の矢印の方向に、相手の右腕を曲げて、外側に押し出します。

そうなると、相手はのけぞり、思わず、後方に倒れそうになるはずです。

図2では、赤矢印の方向に、暴行者の土台が揺らいでいくことになります。

無理に関節を曲げられ、道具をもつことが困難になります。

関節は、駆動できない限界に達すると、痛みという危険信号を発します。

見にくくて申し訳ありませんが、足、腰、腕の順にくる力の電動は、紫矢印の方向に伝わります。

このアームロックの応用法は様々です。

技をかける前に、足を引っ掛けて、投げ技にすることも可能です。

そこから、地面に手を固定させることもできます。

以上が、無駄がなく、速いスピードで関節技を決められる、アームロックの概要です。

また、自分から積極的にしかけていく投げ技に関して説明していきます。

敵から密着してきた場合は、投げ技はしやすいですが、自分からしかけていくときは、相手の攻撃を読めなければなりません。

当然、攻撃してきた相手からみたら、無理やり体勢を崩されるわけです。

そうなると、一番有効なのは、足払いでバランスを狂わせた状態での投げ技ということになります。

それに、内から体勢を崩すのは、攻撃の標的にされやすいので、外側から足払いを実行します。

つまり、足払いに成功し、片足がぐらついたタイミングを狙い、前方向へ強烈な押し出しをかますのです。

こうなると、さすがの敵も倒れこむしかありません。

ただ、こんな投げ技を、簡単にはさせてくれないでしょう。

ルールのある柔道の試合なら、初回から投げでせめるのはありでしょう。

ところが、実戦では、打撃技があります。

近づく前に、ボコボコにされて倒れ込むのがオチです。

従って、この足払い投げは、打撃技でダメージを与えたあとか、受け技で相手の体勢を崩したときに使用するべき技となります。

上記のパターンだと、受けたダメージや攻撃を防がれたショックで、相手の意識が外にいっていることが多いので、投げる狙い目となるでしょう。

ここからは、足払い投げの投げ方を見ていきます。

図3

図3は、打撃技をくわえて、ダメージを受け、疲弊している相手に向けて、足払い投げをしかけようと準備している場面です。

まず、腰を右回転させた勢いを利用し、相手の肩をもった両腕を引き込みます。

その間、両足を前進させ、前足が、相手の片足の後ろの位置にくるようにします。

図4

図4は、密着した相手に足払い投げをしようとしている直前の場面です。

左足で相手の後ろ足を崩して、右足の軸足のバネを起点に投げ飛ばしていきます。

左足の払い動作が完了し、相手のバランスが少しずれたのを確認して、下に押さえつけるかのようのな左回転投げを行います。

前方向だけでなく、下方向に力を入れるのは、足払いをした足を利用して、テコの原理で投げるためです。

こうして、腰と腕を、青と緑の矢印方向に動かし、渾身の投げを行うのです。

足払いを受ける足は、完全に地面からはずれるほど蹴るのではなく、投げの支点として蹴りをいれるイメージをもってください。

足払い投げが決まれば、相手は地面に叩きつけられます。

受け身をこころみたとしても、かなりのダメージを受けるでしょう。

相手は、倒れてクラクラしている状態なので、ここで、すぐに逃げだしましょう。

投げ技を成功させるのは難しいことです。

相手は、ずっと無防備にはなってくれません。

慌てず、確実に、投げを決められるように、練習が必要になります。

さらに、前回では、正面から集中的に狙われるマウントポジションの危険性について述べましたが、それ以上に、危ないのが暴行者の馬乗りです。

格闘を志す者にとって、背後をとられることは、死を意味します。

マウントポジションは、相手の攻撃の様子を簡単に見ることはできました。

しかし、馬乗りでのしかかってきたら、それすらやりにくい状態です。

早く、この状況を回避しないと、袋叩きにあうのは目に見えています。

特に頭の後ろなんて急所だらけです

そこで、相手の両足にホールドされたスペースで体を変形させて、相手の姿勢を崩しやすくしていきます。

図5

図5は、相手に不意をつかれて、倒されてしまったあと、馬乗りを決められたときの様子です。

用心深い相手は、護身者の肩までつかみ、全身を完全に固定しようともくろんでいます。

こちらの肉体は、全く自由が効かない状態です。

あとは、相手がすぐに攻撃をしてこないことを祈り、護身術をかけていきます。

図6

図6は、馬乗りになった相手を、はらい落とす準備にとりかかっている場面です。

真ん中に移動した右腕をを支えにして、上半身を側面にひねります。

右足は、左足に交差させて、両足分の突起をつくることで、相手の平らな土台をオウトツに買えます。

そこから、左腕で押し出すためのタメをつくり、すべての準備が完了します。

図7

図7になると、力をタメていた左腕を力いっぱい外側にふりまわし、相手を払い落とすことに成功しています。

支えになった右腕に力を入れて、上半身の腰を左回りにひねりました。

その力を利用した左腕の打撃が、相手の急所である脇へと直撃しました。

予想外の勢いにバランスを崩した暴行者の体は、横側へと傾いていきます。

ここから、敵の体を押しのけて、形勢の逆転をはかります。

このように、事前に返し技さえ考えておけば、ピンチに陥っても、なんとかきりぬけることができます。

ただ、このような緊急事態に陥ることは、できれば、避けておきたいものです。

実戦で、寝技のような状態になることは、ほとんどありません。

そこまでしてくる相手は、よっぽど暴行している人間に、怨みや憎しみをもっていると思えるからです。

もしくは、金絡みや面白半分の悪ふざけであったり、人を痛めつけることに快感をもったサイコパスだといった事情も存在します。

さらに、相手が馬乗りで拳をくりだしてきたら、その勢いを逆に利用してバランスを崩させます。

つまり、下半身をブリッジのように思いっきり上げて、打拳の軌道を外させるのです。

そうしたら、相手は前のめりになり、外側へと放り出されます。

拳を打つタイミングを裏側から確認するのが難しいので、なかなかタイミングがつかみづらいです。

柔術などでは、倒れ込む相手がいた場合、同じ体勢で関節技をかけたりします。

そういった高度な締め付つへのはずし方も、いずれ研究していきたいと思っています。

最後に、体当たりは、相撲でのぶちかましはもちろんのこと、レスリングでは、良くタックルとして用いられている技です。

軸足のバネを最大まで曲げ、全力で、相手に向かって突進していきます。

人間の壁となる敵を突き飛ばして、逃げ出すのに有効な手段です。

逆に言えば、カウンターを得意とする者にとっては、最高の攻撃です。

しかし、体重差や筋肉量で圧倒的に上回る大男が相手の場合、その戦術も、中々うまくいかないでしょう。

もし、そうでなくても、サイドキックや前蹴り、ローキックをしたあとに、組み合わせて使えば、カウンターの隙が出る弱点をカバーできると思います。

体当たりの攻め方は2種類あります。

ひとつめは、単純に体を当てて、相手を吹き飛ばすやり方です。

当てる部位は肩か肘であったり、頭突だったりもします。

個人的に、一番いいと思うのが、肘による打撃です。

肩はかなり密着しないと当てられませんし、頭突きは、一番もろい頭で攻撃することに抵抗があるからです。

いくら拳より硬いオデコの部分といっても、防御に使用する手より前へ頭を突き出す行為は、危険としかいいようがありません。

事前に、技を見切られたら、格好のマトになってしまうでしょう。

なので、この護身術では、頭部による攻撃は使いません。

ふたつめは、体当たりと同時に、相手の下半身をつかんで、押し倒すやり方です。

これは、キックが飛び交う危険地帯に、自分から飛び込むようなやり方なので、おすすめできません。

よっぽど、喧嘩慣れした人間じゃないと、難しいテクニックでしょう。

図8

上の図8は、打撃技で痛みをこらえる素振りを見せた相手に、強烈な肘タックルをぶつけた瞬間をあらわしています。

両足のバネを最大限に使い、前方向にジャンプし、相手に体当たりを実行します。

腰をフル回転し、左腕を精一杯引きました。

そして、胸の急所めがけて右肘をぶつけていきます。

このとき、空中で全体重がぶつかっているため、相手は、足が地面から外れ、後方へと吹き飛ばされていきました。

相手は、打撃によるダメージにくわえて、落下した衝撃への痛みもくらうことになります。

頭も多少ぼやけて、中々、起き上がれなくなるでしょう。

護身者は、このタックルの勢いを活かし、空いたスペースへと全力疾走しながら逃げていきます。

最も、逃げの動作への転換が早い技が、体当たりなのです。

通常の打撃技の肘打ちと違う点は、打ったあとの引きがないことと、足のタメが深めであるということです。

一番の大技であるため、どうしても、隙がでかすぎる傾向にあります。

相手のガードが硬いときには、使わないようにしましょう。

いいなと思ったら応援しよう!