神戸ビーフ物語

神戸ビーフは何故? 高価で貴重か!

本物の神戸ビーフを提供する為に・・・

それは いかに大変か! 神戸ビーフの最高ブランド「但馬玄(たじまぐろ)」とは?

それを知って頂きたい。

神戸ビーフはじめ物語

1853年徳川幕府は鎖国政策を終了させます。黒船来航ペリーが浦賀にやって来て外圧を掛けたからです。

そして1858年函館の他、神奈川、長崎。兵庫、新潟を開港する事になりました。

しかし兵庫港は朝廷の有る京都に近い事から開港が遅れ、1868年1月1日に兵庫(神戸)港が開港しました。横浜港に遅れること10年。

アイルランド生まれの英国人、キルビーとハンターが神戸という新しい街で商売を広げようと横浜からやって来ました。

神戸は当時田舎で綿畑と麦畑ばかり、米を作る田は少なく一般の人々は麦飯が主流でした。農耕民族の日本では牛は大切に扱われていました。農家では同じ屋根の下で飼われていて、家族同様に扱われていました。

キルビーは走人村の海岸べりにある「柴六酒造」の酒蔵を借り受けて、屠牛場を開設しました。キルビーが最初に始めた商売は屠牛場と牛肉の販売だったのです。

牛を手放す農家を探すと「牛を殺すのはとんでもない」「牛を食べるのはとんでもない」という反対の声もあったが「どんな味がするのか」という興味を持つ人達もいたようです。

キルビーはカバンの中にサンプルの牛肉を入れ、農家を回り新品の鍬や鋤を鉄板として、その上に牛肉を置いて焼いて食べさせました。

この様にして、仕事が出来なくなった牛を引きとる。そして牛を提供する農家が増えてきました。それにつれて牛肉は美味しいという事も広まり、鋤の上で焼く事から「すきやき」と呼ばれるようになったようです。

現在のすき焼というよりステーキでした。

醤油や砂糖を使って鍋で野菜と一緒に食べるのは「牛鍋」と呼ばれ、横浜で流行しました。

もうひとつ肉食が進んだのは、明治天皇が肉食を進めたからだと言われています。その明治天皇に肉食を進めたのが、初代兵庫県知事の伊藤博文。

日本国内の県名と県庁の所在地が違う所がありますが、地理の授業で困った人も多いと思います。聞く話によると親徳川幕府で、天皇家に逆らっていた所は県名と県庁の所在地が違うそうです。兵庫県もそうです。県庁の所在地は神戸です。

では兵庫県はその頃どうだったか?

尼崎藩が徳川幕府側で、その為に岡山の備前藩が尼崎の境の西宮で警護についていました。

その頃、大名行列を横切る外国人がいて各地でトラブルが起きていました。生麦事件が有名です。そこで「徳川道」というう回路を設け、備前藩が神戸の町中を通ってる際に外国人とトラブルが起きないようにしようとしていました。

しかし事件は起こったのです。

大丸デパートの前に三宮神社があり、そこに神戸事件の碑があります。

1868年2月4日、備前藩の行列を横切ったフランス人水兵とトラブルになり、銃撃戦に発展し、一時神戸は外国人に占領されてしまったのです。

その解決に招聘されたのが伊藤俊介(伊藤博文)です。

伊藤は留学経験があり、日本人の体格が欧米人に劣っていることは痛感していたので、肉食を推進しました。自身も肉が好きだったようです。

伊藤が明治天皇にも肉食を進めたといいます。

御所坊に伊藤の「高談娯心」の書が残っています。

伊藤は女好きでも知られていますので、おそらく有馬芸妓を侍らかせて、すき焼きを楽しんだのでしょう。

そして明治天皇から「女遊びを控えるように」と言われた話は有名です。

神戸事件を解決したことで、伊藤は初代兵庫県知事になりました。

肉食が盛んになると食用の為に牛を育てる事をすすめた人がいます。

三田藩の家老だった小寺泰次郎です。現在の神戸市西区で肉牛の生産が始まったといいます。

神戸ビーフが有名になった。

1882年、フランス人、ビゴによりオリエンタルホテルが開業します。

1887年、フランス人、ルイ・べキューが社主となり、料理の美味しさが評判にだったようです。

1897年、六甲山を開いたグルームとハンターの所有になり、当時日本最高のホテルで素晴らしい料理を提供するホテルとして評判になりました。もちろん牛肉料理も提供していて「神戸ビーフ」の名前が広がったのです。

第二次世界大戦で建物は壊されたのですが、1948年グリルと宴会場のみで営業を再開したのです。

神戸オリエンタルホテルを愛した人に谷崎潤一郎がいます。細雪に登場します。谷崎はプライベートでも良くホテルを利用していました。

御所坊では、昔のオリエンタルホテルのダブルオニオンカレーのレシピを用いて但馬玄のカレーを昼食にご用意しています。

但馬牛と神戸牛

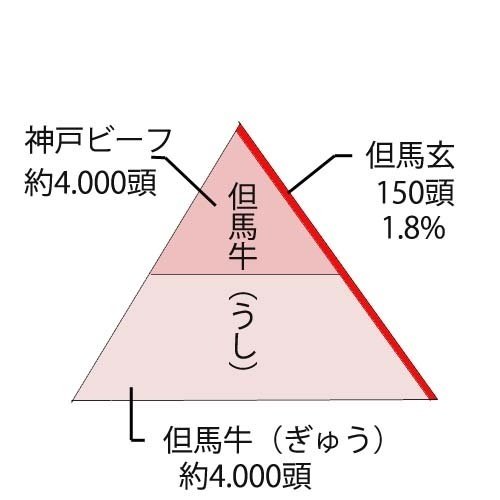

まず“牛”を「うし」と呼ぶか「ぎゅう」と呼ぶのは違います。

「うし」は生きている状態。

「ぎゅう」は肉の状態。

神戸牛(ぎゅう)は全てが但馬牛(うし)です。

つまり但馬牛(うし)のある一定の肉質になると神戸牛(ぎゅう)に認定されます。認定されないのは但馬牛(ぎゅう)。

肉質は屠殺しないと分からないので、生きた神戸牛(うし)はいないのです。

松坂ビーフや米沢ビーフと言わずに松坂牛とか米沢牛と言われている為に神戸牛という言い方が広まりましたが、私たちは昔ながらの神戸ビーフと呼んでいます。

但馬牛を一番最初に素晴らしいと褒めたのは太閤秀吉だと言われています。

大阪城築城の際に全国から牛が集められて建設作業に関わりました。

その時、但馬牛はどこの牛よりも非常に忍耐強く、人の言う事を聞いたといいます。

兵庫県の山の中で育って働いていたので、今でいう高地トレーニングを積んでいたからかもしれません。

江戸時代後期、小代(現在の美方郡香美町小代区)に前田周助という人が現れました。

幼い頃から牛が好きで、どうやら良いメス牛には良い子が生まれるという事を観察して体得したようです。そして良い牛だと思うと買って、身内に育ててもらったのです。その良い牛の子供同志を掛け合わせると、さらに良い牛が生まれる事を発見しました。メンデルが遺伝の法則を発表する前の事です。それが但馬牛の血統を表す蔓牛という言い方になりました。

最初は農耕用の為の牛づくりでしたが、食用のニーズが高まってくると従来の技術を利用して良い肉牛をつくる事を始めたのです。

その一番は「田尻号」と呼ばれる牛が誕生しました。

小代の町に行くと記念碑なども建っていますが、日本の黒毛和種の母牛の99.9%に、この田尻号の血が入っています。

詳しくは「日本で最も美しい村 小代 但馬牛」 をご覧下さい。

但馬牛が特殊な理由

但馬牛が特殊な一つに「閉鎖育種」があげられます。

つまり兵庫県産の但馬牛の雄牛と兵庫県産の但馬牛の雌牛を掛け合わせて子牛をつくります。

この雄牛は1軍登録12頭。2軍登録12頭。合計兵庫県には種牛は24頭しかいないのです。1軍の12頭のうち2頭が外人枠の様に少し血統が離れています。

この12頭の精子を使って子牛を生産するのです。

1軍として役に立たなくなると2軍の牛が繰り上がります。

このように血統を確実に守っているのです。これが他の産地との違いです。

馬でも血統が大事なのですが、雄の血統は決まっています。そうなると雌が重要で、この雌牛にはどの雄を組み合わせるかが、子牛の生産農家の感が重要になってくるそうです。

他地域では「一貫肥育」と言って、子牛の生産から肥育まで一貫して行いますが、但馬牛の多くは子牛の生産農家と肥育農家と分業されています。

但馬牛の故郷は山間の狭い場所なので、「多頭肥育」と言われる大量生産が出来ません。それで但馬では生産農家。そして土地の広い所で肥育農家が育てているのです。

肥育農家はどちらかというとデーターベースで効率よく肥育する必要があります。

但馬牛の子牛が年間どれぐらい生産されるかというと、だいたい8000頭です。そのうちの半分の4000頭が神戸ビーフとして認定されます。

日本の黒毛和牛の2.5%ぐらいです。

但馬玄とは

香美町村岡区に上田伸也さんが牛を飼おうと思い立ち、牛の蹄を削る仕事で全国の牛飼いの元を周りました。そして牛飼いの技術を習得したのです。

そして但馬牛の子牛の生産を始めたのですが、生まれた子牛は色々な個性を持っています。身体の強い子やデリケートな子もいます。それを肥育農家に分けてもうまくいかない事が多々あったそうで、そこで彼は生産だけでなく肥育もするようになったのです。

ところがある日、多くの牛が病気にかかって大きな損失を味わいました。

神戸ビーフの価値は霜降りです。牛霜降りにするという事はメタボな身体をつくる事です。人間もそうですがメタボになると糖尿病や成人病を併発します。そこで多くの肥育農家は抗生物質を与えて病気にならないようにします。

そこで彼は牛を健康的に育てる。つまり健康的な餌を与えることにしました。口で言うのは簡単ですが、脂っこいものを食べていた人に、ある時からベジタリアンにするみたいなものです。

そういう牛の食生活を替えるのにずいぶん時間がかかりましたが、健康的に牛を育てるノウハウを確立しました。

そうすると抗生物質を与えないで済むのです。

抗生物質を与えないと牛の脂の融点が下がります。

つまり但馬玄の霜降りのステーキをたっぷり食べても胃もたれしないのです。

口の中で脂が解けるので肉の美味しさが伝わります。

現在、上田畜産では年間200頭ほどの但馬牛(但馬玄)を出荷していますが、ほぼ100%が神戸ビーフに認定されています。

御所坊では上田さんの但馬玄の取り組みの時点から協力しており「但馬玄」という名称は、無方庵 綿貫宏介氏が付けたのです。

御所坊関係各所で但馬玄を味わう

牛肉には色々な肉の部位があります。

ステーキの最高穂、ヒレ肉の希少部位はシャトーブリアン。

脂が美味しいのでサーロイン。

現在御所坊ではご予約があれば、提供できるように準備を進めています。

しかし価格的には高価になります。

150gのステーキで35.000円ぐらいになります。

参考として芦屋のお肉屋さんのプライスをご覧ください。

赤身の部位のモモ肉も美味しいのですが、とうぜん固い部位もあります。

固い部位は煮込むと美味しいので、前述の神戸オリエンタルホテルの古典的なレシピ「ビーフシチュー」を御所坊では提供しています。

また有馬玩具博物館内のハンバーガーレストラン「サボール」では、但馬玄100%のパテを使用したハンバーガーを提供しています。