ストラテジ

〇ソリューションビジネスとシステム活用促進

・ソリューションビジネス

企業が抱えている経営課題や悩みの解決を目的として提供するサービスのことです。サービスの種類には次のようなものがあります。

①システムインテグレーション(SI ; System Integration)

システムの開発の企画~開発~保守管理までを丸投げすることです。

SOA(Service Oriented Architecture:サービス指向アーキテクチャ)

部品化した機能を組み合わせてシステムを構成します。こうすることで素早く費用も抑えられます。

②アウトソーシング(Outsourcing:業務委託)

開発・運用・保守などの機能を外部の専門気象に任せる手法です。オフショアアウトソーシングとは海外企業への委託を意味します。

BPO(Business Process Outsourcing)

自社の業務プロセスの一部を委託することです。例としてコールセンターなどがあります。

・コンピュータ利用環境とサービス

情報システムを利用する際、設備をどのように設置したらいいのでしょうか。

①オンプレミス

自社内の施設に自社サーバーを置くことです。自由に操作することができますが、メンテナンスや管理の負担があります。

②ハウジングサービス

他社の施設を間借りして自社のサーバーを設置することです。

③ホスティングサービス

他社内にある他社サーバーの一部を使用することです。レンタルサーバーと呼ばれたりもします。

④クラウドサービス

インターネット上にある仮想サーバーのことです。

パブリッククラウド:不特定多数にサービスを提供するクラウドサービス

プライベートクラウド:特定の企業・個人に提供するクラウドサービス

IaaS(Infrastructure as a Service):設備(インフラ)のみを提供します。サーバーやハードディスク、ネット回線などがあります。

PaaS(Platform as a Service):設備と環境の提供をします。データベースやプログラム実行環境などがあります。

SaaS(Software as a Service):設備とアプリの提供をします。GmailやMicrosoft365などがこれにあたります。

DaaS(Desctop as a Service):デスクトップ環境そのものを提供します。Amazon workspaceなどがこれにあたります。

FaaS(Function as a Service):運用や開発に必要となるサーバーを提供します。

・システムの活用

情報リテラシー:情報を取り扱う能力のことです。

ディジタルデバイド(情報格差):ITを利用する能力や機会の違いによって生じる経済的・社会的な格差のことです。

・RPA(Robotic Process Automation)

パソコン上の定型作業を自動化することで効率アップを図ります。

〇経営組織

企業とは営利を目的として継続的に生産・販売・サービスなどの経済活動をする組織のことです。

・経営資源

お金を稼ぐために企業が持っているもので、ヒト・モノ・カネ・情報のことです。

・職能別組織

仕事の種類や職能で部門分けすることです。

・事業部制組織

製品や市場などで分けます。独立性があるので別々に動くことができます。

・プロジェクト組織

プロジェクトスタート時に編成し、各部門から選抜します。プロジェクト終了後は解散します。

・マトリックス組織

2系統の所属を組み合わせる組織です。

・カンパニ制組織

会社の中に会社がある組織です。それぞれが自由に動くことができるので、意思決定が速く、小回りが利きます。

・派遣と請負

〇経営戦略

・コアコンピタンス

他社より優れた技術やノウハウをもつ、会社の核となる部分のことです。得意分野の事業に集中することで効率よく利益を上げる戦略をコアコンピタンス経営といいます。

・差別化戦略

他の企業が持たないような特化したサービスや製品を生かして、シェアを確保する戦略のことです。

・コストリーダーシップ戦略

大きなシェアを持つ優位性を生かしてコストダウンを図り、他社よりさらに優位に立つ戦略です。

・ポジション別戦略

次の4つのポジションに適した戦略です。

①リーダ

最大シェアを持つ企業です。市場の維持や拡大、自社の強化を図り、常に他社をリードしていく戦略を立てます。

②チャレンジャ

2,3番目の企業です。リーダの弱点や未開発の部分でシェアの拡大を目指します。

③フォロワ

シェアが少ない企業です。コストダウンを図りながら、報復を招かないようにしてリーダにくっついていく戦略を立てます。

④ニッチャ

狭い領域で特化したニッチ(すき間)戦略をとり、小さな規模の市場を独占的に占める企業です。

・アライアンス

企業同士が共同で事業を行うことです。互いの技術などを共有することで短時間に大きな市場を取り込めますが、提携解消時にノウハウが流出するなどのリスクもあります。

・M&A(Merger and Acquisition)

2つ以上の企業が1つになる合併と、1つの会社が別の会社の株式や事業を買い取る買収のことです。

①TOB(Take over Bid):株式公開買い付け

ある企業の株式を、買取価格・株数・期間などを表明したうえで、不特定多数の株主から買い取り、一気に株を取得する方法です。

②MBO(Management BuyOut):経営陣買収

経営陣が株主から自社の株式を買い取り、経営陣が実質的な会社のオーナーとなることです。

③EBO(Employee BuyOut):従業員買収

従業員が株主から自社の株式を買い取り、従業員が実質的な会社のオーナーとなることです。後継者不在や事業承継対策として用いられます。

〇分析手法

・ベンチマーキング

他社(リーダの企業)を指標(ベンチマーク)として設定し、自社と比較・分析することです。

・PPM(Product Portfolio Management)

将来性(市場成長率)とシェア(市場占有率)の値の高低で4つの領域に分け、事業を分析する手法です。

・SWOT分析

SWOTはStrengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunites(機会)、Threats(脅威)の頭文字をとったものです。SWOT分析は、外部的要因である「機会」と「脅威」、内部的要因である「強み」と「弱み」をマトリックス図に配置していく手法です。

・バリューチェーン分析(Value Chain)

バリューチェーンとは「製品の価値は製造・販売・アフターフォローまで含め、企業活動の各工程で付け加えられる」という考え方です。価値をその製品が持つ機能と、その機能を持たせるために必要なコストとの関係として分析することをバリューチェーン分析といいます。

〇マーケティング

消費者が求めている製品や、ある製品の消費者への受け入れ度合いを調べることをマーケティングといいます。

・CS(Customer Satisfaction:顧客満足度)

顧客が購入した商品やサービスを、どう評価しているのかをアンケートなどで測定したものです。

・3C分析

経営戦略において3つの視点、Company(自社)・Customer(顧客)・Competitor(競合相手)から事業の方向性を見極めることです。

・PLC(Product Life Cycle:プロダクトライフサイクル)

製品戦略の際に、製品を市場に投入してから撤退するまでの一連の流れのことです。

①導入期:製品が認知されるように宣伝します。

②成長期:市場が成長して需要が伸びますが、競合他社も増加していきます。

③成熟期:他社との競争が激化し、需要がピークに達します。

④衰退期:需要が減っていく時期です。撤退の検討をします次

・価格戦略

①コストプラス法

コストにマージン(利益)を上乗せした価格設定をすることです。

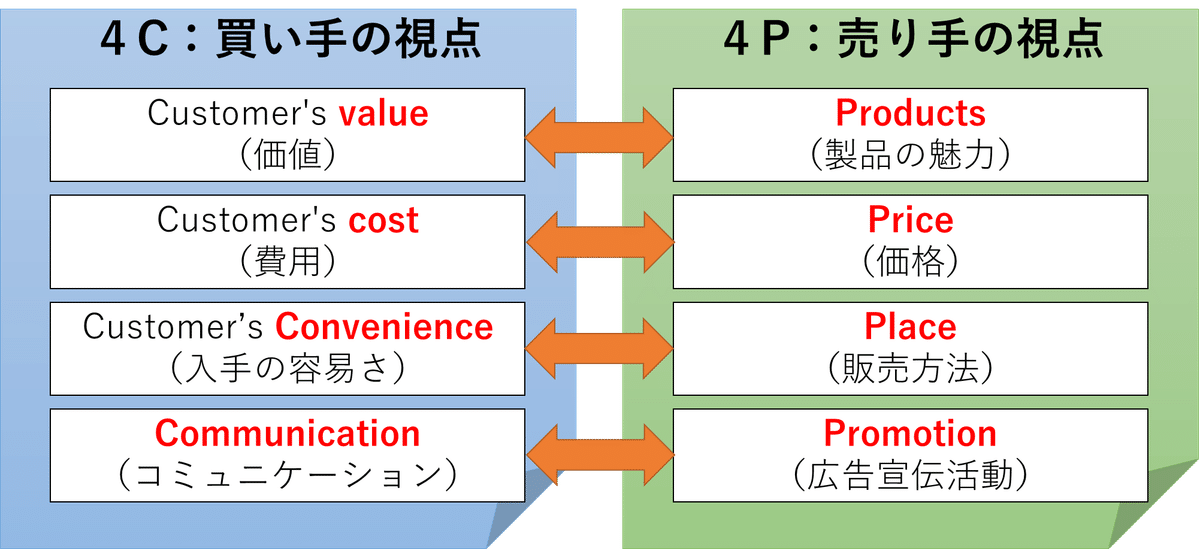

②マーケティングミックス

下図の4Pの要素を満足させる手段を組み合わせ、最適な戦略を立てることを表します。

〇業績評価

・BSC(Balanced Score Card:バランススコアカード)

企業戦略の目標値を定め、業績を評価するための一連の手法です。財務(お金)・顧客(お客様)・内部ビジネスプロセス(業務内容)・学習と成長(従業員の成長)、これら4つの視点から考えます。BSCで利用される目標には次のようなものがあります。

①KGI(Key Goal Indicator):目指すべき最終目標となる数値

②KPI(Key Performance Indicator):KGIを細かくした中間目標

③CSF(Critical Success Factor):最終目標を達成するために必要な要因

〇経営管理システム

・CRM(Customer Relationship Management:顧客管理)

顧客をまとめて一元管理することにより、顧客との関係性を維持・向上を図るシステムです。

・SCM(Suplly Chain Management)

モノやお金の流れと情報の流れを結び付けて、サプライチェーン全体で情報を共有・連携・管理するシステムです。

・KM(Knowledge Management)

社内のそれぞれが持つ知識(Knowledge;ナレッジ)をまとめて情報共有し、経営に活かそうとする考え方です。

・SFA(Sales Force Automation)

個人が持つ営業に関する知識・ノウハウなどを一元管理し、顧客の情報や営業取引などをデータとして蓄積して営業部全体で利用するための仕組みを備えた営業支援システムです。

・ERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)

企業の基幹業務の情報を一元管理し共有することで業務の効率化を図る管理システムです。

〇技術開発戦略

・MOD(Management Of Technology)

技術の可能性を見極めて事業に結び付け、経済的価値を創出していくマネジメントのことです。

・イノベーション(Innovation:技術革新)

①プロダクトイノベーション(Product Innovation)

製品そのものに関するイノベーションです。

例)スマホ、スマホ用メガネ

②プロセスイノベーション(Process Innovation)

プロセス(過程)を変えるイノベーションです。

例)人間が行っていた作業をロボットにやらせる

③インクリメンタルイノベーション(Incremental Innovation)

既存製品の改良です。

例)iPhone

④ラディカルイノベーション(Radical Innovation)

技術の面でもビジネスモデルの面でも、従来の延長にない全く新しい技術革新・変革のことです。

例)馬車→自動車

⑤オープンイ:ノベーション(Open Innovation)

自社だけではなく、他社のアイデアなどの外部情報を取り入れるイノベーションです。

イノベーションはやりすぎて失敗してしまうという罠もあります。

①ジレンマ

高性能だけど消費者はそこまでの機能を求めてないのでニーズと合っていないことです。

②キャズム

購入者を5つの購入時期に分けたとき、「新しい製品に積極的な2つの層」と「興味を持ちながらも慎重的な3つの層」の間には大きな溝(キャズム)があると考えられます。

③魔の川・死の谷・ダーウィンの海

事業化までの3つの課題です。

魔の川…基礎研究が製品開発に結び付かない

死の谷…製品開発が製品化にむつびつかない

ダーウィンの海…発売しても利益が出ない(事業化できない)

・技術開発戦略の立て方

①現状分析:技術の洗い出し

②未来予測:環境の変化を予測

③技術の選別:力を入れる技術、おいておく技術を選ぶ

④強化ポイント:選んだ技術の強化方法

⑤ロードマップ作成:将来における技術分野の進展を予測

・技術のSカーブ

新しい技術は、開発当初は緩やかに進歩し、ある時から急激に発展してやがて停滞していくという理論です。

〇品質管理手法

・特性要因図

特性(現象や結果)とそれに影響を及ぼす要因(原因)との関係を整理して、魚の骨のような形に表した図です。魚骨図やフィッシュボーンチャートとも呼ばれます。

・パレート図

項目のデータ値の降順に並べた棒グラフと、それらの項目の累積値を表す線グラフを1つのグラフ内にまとめて表現した複合グラフです。

・ABC分析

パレート図で全体の約70%程度を占める項目をAグループ、全体の約90%程度を占める項目のうちAグループを除いたものをBグループ、それ以外の項目をCグループに分類する方法です。

・ヒストグラム

データ範囲をいくつかの区間に分割し、それぞれの区間に入るデータの出現度数を棒グラフで表したものです。データの分布の形や中心、ばらつきなどを知ることができます。

・散布図

2つのデータ系列を縦横軸にとり点を打つグラフで、点の並びによって2つの事項の関係性を判断するグラフです。相関関係の強さを表す相関係数は

‐1から1までの値をとり、正の場合は右肩上がり、負の場合は左肩下がり、0に近いと相関無しとなりバラバラになります。

・チェックシート

チェックする項目を決めておき、その内容を簡単に確認できる表または図のことです。レストランなどのトイレに貼ってあるのをよく見かけます。

・管理図

管理限界の上限および下限を明示し、特性値の変動を折れ線グラフで表したものです。下限上限内のばらつきは許容しますが、超えた時点で異常と判断することができます。

・OC曲線(抜き取り検査)

まず調べたい全てのサンプルから一部を抜き取って検査します。しかし適当に抜き取った場合、全て不合格のサンプルの場合なども考えられます。そのため抜き取ったもの(ロット)の不良率とその合格率を表した曲線がOS曲線です。

〇会計・財務

企業はモノやサービスの提供を行い、顧客から売上を得ます。その売上と使った費用の差額が利益になります。売り上げに対する直接的な費用を原価といい、固定費と変動費に分けられます。

利益 = 売上 ー 費用

費用 = 固定費 + 変動費

固定費:売り上げに関わらず固定でかかる費用

例)家賃、人件費など

変動費:売り上げに応じて変化する費用

例)材料費など

・損益分岐点

利益が0円になる点のことです。売り上げが損益分岐点より大きければ黒字、小さければ赤字ということがわかります。

損益分岐点売上高(利益が0になるときの売上)

=固定費 ÷(1 ー 変動比率)

変動比率 = 変動費 ÷ 売上高

過去問はこちらです。

〇財務諸表

財務諸表とは、会社のお金に関する報告書類のことです。その中でも大切な3つの書類について説明します。

・貸借対照表(B/S:Balance Sheet)

現時点における会社の財務状態を示すものです。資産と負債、および純資産を左右に比較して記載します。

・減価償却

会社が持つ建物や機械、車などは数年にわたって使用します。このような資産を減価償却資産といい、その資産の取得にかかった費用は購入した会計期間に全て計上するのではなく、使用する期間(耐用期間)で分割して、減価償却費として計上します。

減価償却の計算方法には毎年同じ金額を減らす定額法と、毎年同じ割合を減らす定率法があります。

過去問はこちらです。

・損益計算書(P/L:Profit & Loss statement)

会計における経営成績です。売り上げに対する費用の内訳と損益の結果を知ることができます。

損益計算書にはいくつもの利益があります。

①売上総利益(粗利)

売上 ー 売上原価

②営業利益

売上総利益 ー 販売費及び一般管理費

③経常利益

営業利益 + 営業外収益 ー 営業外費用

④当期純利益

税金等を差し引いた当期の純粋な利益

・キャッシュフロー計算書

現金や預金などお金の動きに注目して企業の財政状態を把握することを指します。次の3つの項目で分けます

①営業取引:会社の本業でのお金

②投資取引:有価証券など投資に利用したお金

③財務取引:銀行からの借り入れなどのお金

・ROI(Return On Investment)投下資本利益率

投資額に対してどの程度の利益が生み出されたかを測る指標

ROI = 利益額 ÷ 投下資本 × 100

※簿記3級でこれらの内容をまとめているので、興味がある方はぜひこちらも参照してください。

〇在庫管理

・先入先出法

先に入った在庫から出していく手法です。仕入れ値は日々変わるので注意が必要です。

他にも商品を仕入れた都度、平均を求めて払い出し単価とする「移動平均法」とある一定期間をまとめて計算する「総平均法」があります。

〇知的財産権

知的創造活動によって生み出されたものを捜索した人の財産として保護するための制度です。

・産業財産権

①特許権:構造や製造方法など、あらゆる高度な発明

例)電球、iPS細胞

②実用新案権:物品の形状や構造、組み合わせに関する技術

例)ペットボトルのキャップ、布団たたき

③意匠権:全体や部分的に特徴のあるデザイン

例)iPhone、AirPods Pro

④商標権:商品やサービスについた目印

例)ふなっしー、スタバのロゴ

・著作権

創作物に対して完成時点で発生する権利です。

※プログラム言語自体、規約(プロトコル)、アルゴリズムは含まれないので注意してください。

著作人格権:クリエイターの名誉や作品への思い入れを守る権利

〇セキュリティ関連法規

・刑法

何が罰になるかが記されています。

・サイバーセキュリティ基本法

サイバー攻撃(コンピュータへの攻撃)に対応するための法律です。国や地方自治体の各機関や重要インフラ事業者、通信事業者、教育機関などに対して、サイバーセキュリティの確保に努める責任があること、国民はそれに対して関心、確保への努力をもつことが記されています。

・不正アクセス禁止法

IDとパスワードを使った認証などのアクセス制御装置を利用したコンピュータに不正にアクセスすることを禁止する法律です。

・個人情報保護法

個人情報を取り扱う際のルールを定めた法律です。個人情報とは生存する個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるものを指します。

・プロバイダ責任制限法

SNSや掲示板などのインターネット上で権利侵害が起きた際に、プロバイダは情報提供などの対応責任があることなどを示した法律です。この際、SNSや掲示板の運営者などのサービス提供者には責任がありません。

〇労働・取引関連法規

・労働基準法

最低限の労働条件を記した法律です。

①賃金:最低賃金、残業時の賃金、休日時の賃金など

②労働時間:基本は40h/週、それ以上は労使協定を書面で締結が必要(36協定)

③休息(休憩)

④休暇

現在ではコロナなどの影響もあり、多様な働き方が見受けられます。

ワークシェアリング:仕事を複数人で分けることにより、勤務時間の短縮やより多くの雇用確保を目指す。

裁量労働制:期限までに与えられた仕事が終わっていることを条件に、仕事の進め方や時間配分を労働者が自由に決められる制度

ワークライフバランス:仕事と生活の調和を目指す

テレワーク:時間や場所の制約を受けない柔軟な働き方

・労働契約法

労働条件の契約に関するルールです。

①無期労働契約への転換

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できるルールです。

②「雇止め法理」の法定化

有期労働契約の更新に関するルールです。雇止めとは雇用期間の更新をせずに契約を終了させることを指します。

③不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

・労働者派遣法(労働者派遣事業法)

派遣事業者の守るべきルールです。

①同一組織単位への同一人物の派遣は原則3年が上限

②派遣先は派遣労働者を選択不可

③元の勤務先への離職後1年以内の派遣は禁止

④二重派遣の禁止

⑤特定業務への派遣は禁止(建設・警備・医療関係など)

・公益通報者保護法

内部告発者を保護するための法律です。

・製造物責任法(PL法)

製造物に対する責任を定める法律です。製造物とは作られたもの、加工されたものを指し、土地やソフトウェアなど形がないものは含まれません。

・特定商取引法

訪問販売や通信販売などを行う事業者が守るルールです。

・不正競争防止法

競合他社との争い時に不正な行為を禁止する法律です。具体的には産地偽造や類似品などがこれに当たります。

〇標準化

標準化とは統一基準を定めることです。身近なところではメートルやキログラムなどの単位、乾電池のサイズ、コンセントなどがこれにあたります。

・ISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)

ISO9000:品質マネジメントシステム

ISO14000:環境マネジメントシステム

ISO/IEC 20000:ITサービスマネジメントシステム

ISO/IEC 27000:情報セキュリティマネジメントシステム

・JIS(Japanese Industrial Standards:日本工業規格)

JISC(Japanese Industrial Standards Committee:日本産業標準調査会)が定める日本の企画です。ISOと対応してることがほとんどです。

JISQ9001:品質マネジメントシステム

JISQ15001:個人情報保護マネジメントシステム

JIS2004:拡張文字コード

・IEEE(Institute of Electrical and Electronic and Engineers:米国電気電子技術者協会)

IEEE802.3:有線LAN

IEEE802.11:無線LAN

・IETF(Internet Engineering Task Force:インターネット技術特別調査委員会)

TCP/IPなどインターネットで利用される技術やRFC(Request For Comments:技術仕様をまとめた文書)などを定めています。

・デファクトスタンダード

広く使用され、事実上の標準となったものです。

〇OR(Operations Research)

企業経営の意思決定の場面などにおいて、情報を数値を用いて定量的に分析・評価し、数学的に解法を得るための手法です。

・線形計画法

条件から最大値や最小値などを求める方法です。連立不等式を解くことで解を得ることができます。

・在庫管理

①定期発注方式:定期的に発注する

②定量発注方式:在庫が減ったら決まった量を発注する

発注に失敗した場合、せっかく売れるのに在庫がなく、売れる機会を逃してしまいます。これを機会損失といいます。

・ゲーム理論

複数のプレイヤーが複数の選択肢から最適な行動を選ぶ場合、どれになるかを考える方法です。

①マクシミン原理:最悪の場合の利益が最大になるものを選ぶ戦略

②マキシマックス戦略:最良の事態になることを予想して行動

③ナッシュ均衡:自分の利得が最大となる戦略を選択しあってる状態

・需要予測

過去から現在までの情報から将来の動向を予測する方法です。連立方程式を利用します。