DWARF3で北が見えない所で赤道儀モード

この投稿は2025/1/12時点での内容です。

DWARFLABアプリ:v3.1.1B101

スマホ:iPhone15

この記事は、北の見えない南東向きベランダで、DWARF3で赤道儀モードを試してみた際、気になったことを記録した備忘録です。

赤道儀モード用の使用機材についてはひとつ前のこちらの記事を参照してください。

1.「赤道儀モード」ボタンを押す前に

「赤道儀モード」ボタンを押す前に、注意点があります。特に私のよう、空の見える範囲が限られたところで赤道儀モードを使おうとしている場合に注意が必要です。

「赤道儀モード」ボタンを押すと、DWARFが空の何ヵ所かを撮影して正しい方角・傾きになっているか、自動で確認しようとします。その際、DWARFが下の画像の手前の方に10~20度?回転して首振りをします。

なので、初期位置とこの回転後の状態で星が見えるように、DWARFを傾けておく必要があります。例えば下の画像のような感じです。

※ 赤道儀モードでは、最初に極軸合わせ(本体の背面の台座部分を北に向け、本体の頭?の方を北極星の方に向ける)はしますが、レンズが向いている方向は北極星の方である必要はなく、あくまで星が見える方に向いていれば良いようです。

また、「赤道儀モード」ボタンを押して、下の画像のように方角・傾斜角度の修正案を出されて修正した後、「次へ」を押すと再び方角・傾け角度のチェックのためにDWARF3本体が追加で10~20度?回転します。

このとき、星が見えない方にDWARF3のレンズが向いていると、やはりエラーが出てしまいます。その場合、一度回転してしまったDWARF3を元の位置に戻しておく必要があるかと思います。

そんなわけで、空の見える範囲が狭い場所で赤道儀モードにする場合は、次のような手順ですると良いかも?と思っています。

2.「赤道儀モード」にする手順

画像は屋内の写真ですが、実際には空の見えるところで実行してください(^^;

(1)機材をセッティング

(2)DWARF3の電源を入れて、下画像のようにDWARF3を初期位置と10~20度?回転後でも空が見えるように傾けておく。

(レンズも空の方向に向けて出しておく)

(3)DWARF3の台座の背面部分をだいたい北へ向ける(DWARFのロゴが書いてない方を北へ)

(4)アプリで写真を押す。

(5)「写真」ボタンを押して「天体」を選択して天体モードへ。

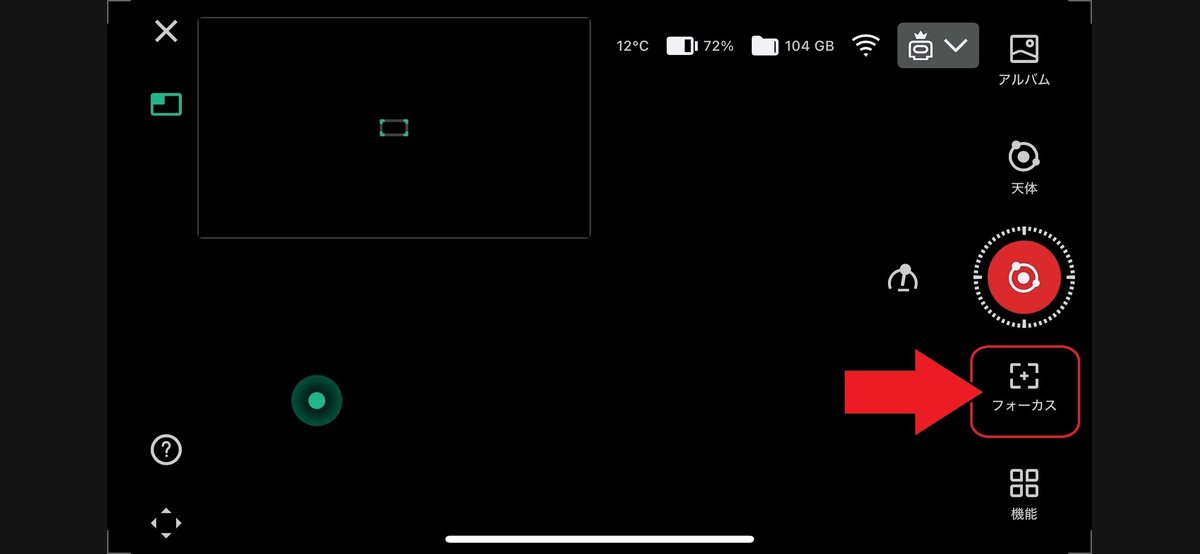

(6)「フォーカス」ボタンを押してフォーカスが合っているか確認。

以前に使用した際にオートフォーカス(AF)を成功させていればその時の値が出ていると思います。フォーカスの値がおかしければAFを押したりマニュアルで+-を押していつも使用している際の値の近くにしておきましょう。

※ ちなみに私のDWARF3では631~633の値で星にフォーカスが合っていますが、個体差があるかもしれません

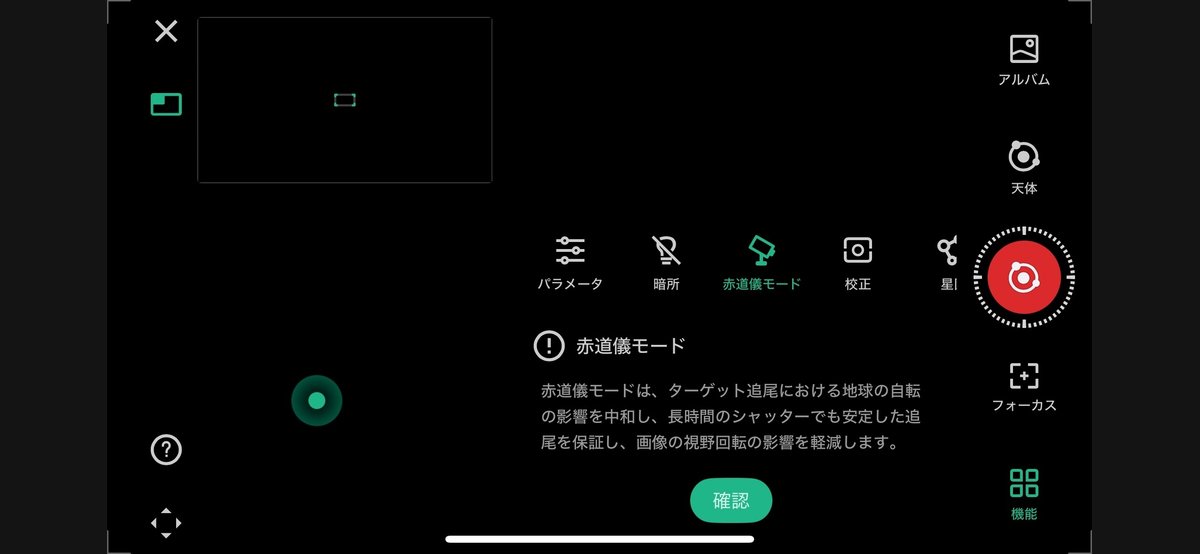

(7)「機能」ボタンを押して「赤道儀モード」ボタンを押す。

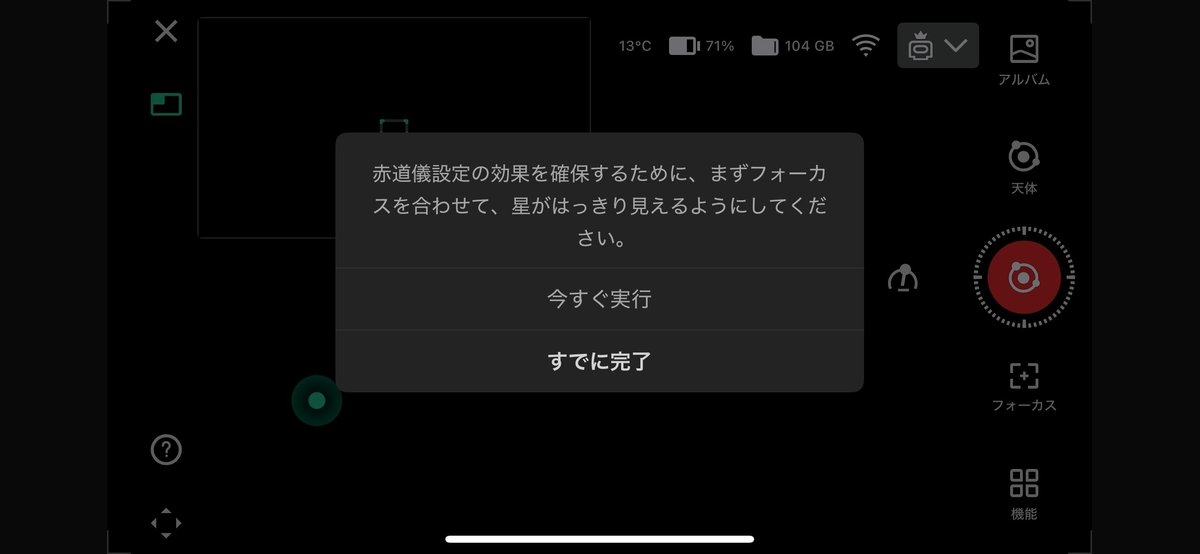

(8)「確認」を押すと「今すぐ実行」と「すでに完了」が出てくる。準備が良ければ「すでに完了」を押す。もしまだ準備ができていないときは「今すぐ実行」を押す。

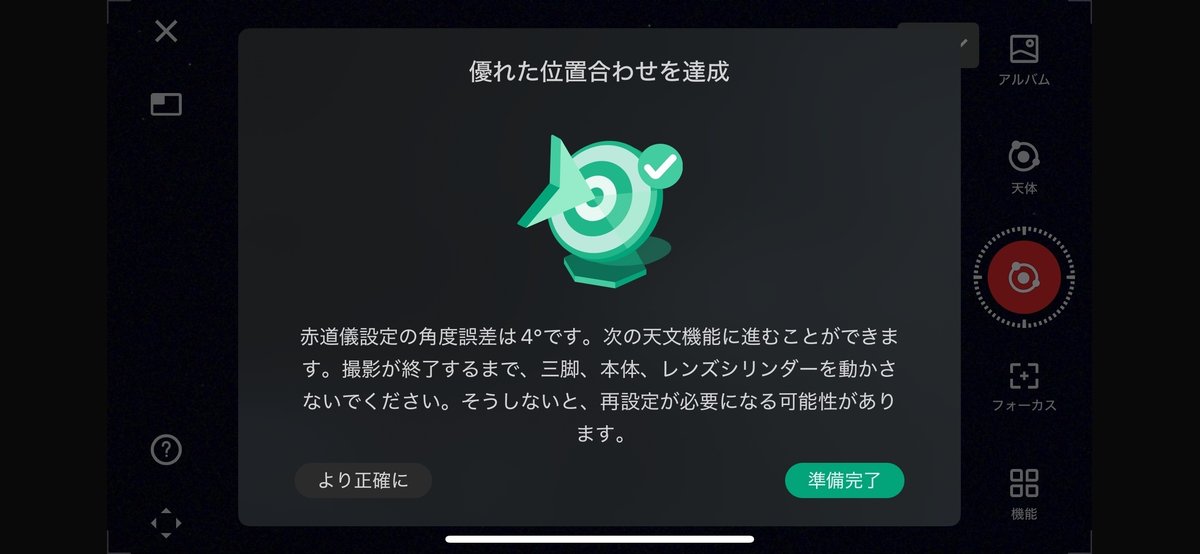

(9)「すでに完了」を押すと、下のような画面になるので「準備完了」を押すと、空を何ヵ所か撮影して誤差を計測して出してくれます。このときにDWARFが10~20度?回転する首振りが発生し、首振りした状態で星が見えていない状態だとエラーになります。その場合は本体のレンズが向いている方を調整してください。

(注意1)誤差計測は私のDWARFの場合はだいたい20秒ほどで終わっています。(DWARFの表示では残り40sと表示されている状態)それ以上かかっている場合は大抵エラーになり、

〇 レンズが星の見える方を向いていない

〇 フォーカスが合っていない

のどちらかであることが多いです。

(注意2)本体の動きを見て、そもそも首振りをしていない場合、おそらく首振りの前段階でレンズが星の見える方を向いていないか、フォーカスが合っていない可能性が高いです。その場合は

〇 レンズがしっかり出ているか、星の見える方に向いているか

〇 フォーカスが合っているか

確認してください。

(10)エラーにならなければ、その誤差によって以下のような表示がされるので、指示に従って動かしてください。私は現在は手動でなんとなーくこのくらいかな?と思って動かしてます(^^; 「準備完了」ボタンが出てきた場合には、それで調整を終えることができますが、より追尾精度を求めるなら誤差0度になるまで何度も調整しても良いと思います。

(11)「準備完了」が表示されず、「次へ」と表示されている場合、「次へ」を押すと再び誤差の計測が始まり、首振りが発生します。そして最初に計測したときの首振りに追加して回転することになるため、レンズが星の見えてない方に向いてしまう可能性があります。その場合、DWARFを手動で動かして、元の向きに戻しておきましょう。

(12)(10),(11)を繰り返し、できれば誤差0度にできると少し幸せになれるかも、しれません(^^; ちなみに私は今は手動で感覚で動かしていますが、前回の記事で紹介したコンパスアングルプレートのおかげか、0度にするのにそれほど時間はかからず、大変ではない印象です。

これで赤道儀モードにできました、、、が、私のよう、空の見える範囲が限られたところで撮影をする場合には、次の問題が発生する場合があります(^^;

それは、星を導入する際のキャリブレーションです(^^;

3.星を導入する際の注意点

「赤道儀モード」にしたあと、「星図」から星を導入すると「キャリブレーション」が発生します。キャリブレーションがどのように行われているかは私もよくわかっていないのですが、私の場合、「赤道儀モード」にすると通常の赤道儀モードでないとき(経緯台モード)に比べてキャリブレーションがうまくいかないことが多くなりました(^^;

そこで、私の場合、キャリブレーションは最初の導入のみで、それ以降はキャリブレーションが起こらないように設定して赤道儀モードを使っています(^^;

もちろんエラーさえでなければ、キャリブレーションは導入のたびにやった方が、追尾精度などは上がると思うので、この設定はあくまで星の見える範囲が狭い場所での応急処置と考えてもらえればと思います。

設定の仕方は以下の手順になります。

「赤道儀モード」にした後、星の導入の前に

(1)「機能」を押し、その中で右にスクロールして「設定」を押す

(2)すると下のような表示になるので、下の方にスクロールする

(3)「強制キャリブレーション」のところを「オフ」にします。

これで完了です。

あとは星の導入で1度キャリブレーションを成功させれば、それ以降の導入はキャリブレーション無しで導入することができます。追尾精度の保証はできませんが、エラーが出まくって撮影できないよりはマシかなぁと(^^;

今回はこれで以上になります。

あくまで私はいまところこんな風にして赤道儀モードを使ってます、というお話です。参考になるかどうかはわかりませんが(^^;

ではでは。