Sirilで画像に天体名などを入れる(アノテーション)2025/2/2訂正

この投稿は2025/1/24時点での内容です。

Siril v1.2.6

PC:windows 11 home

( 2025/2/2 一部訂正 )

X(旧ツィッター)の方のご指摘で、星の位置情報取得に「フォトメトリック色補正」を使用する必要がないことがわかり、一部訂正しました。これで色を変化させずにアノテーションが可能になります。感謝ですm(_ _)m

この記事はフリーソフトSirilで天体写真に天体名等を書き込むやり方を紹介する記事です。

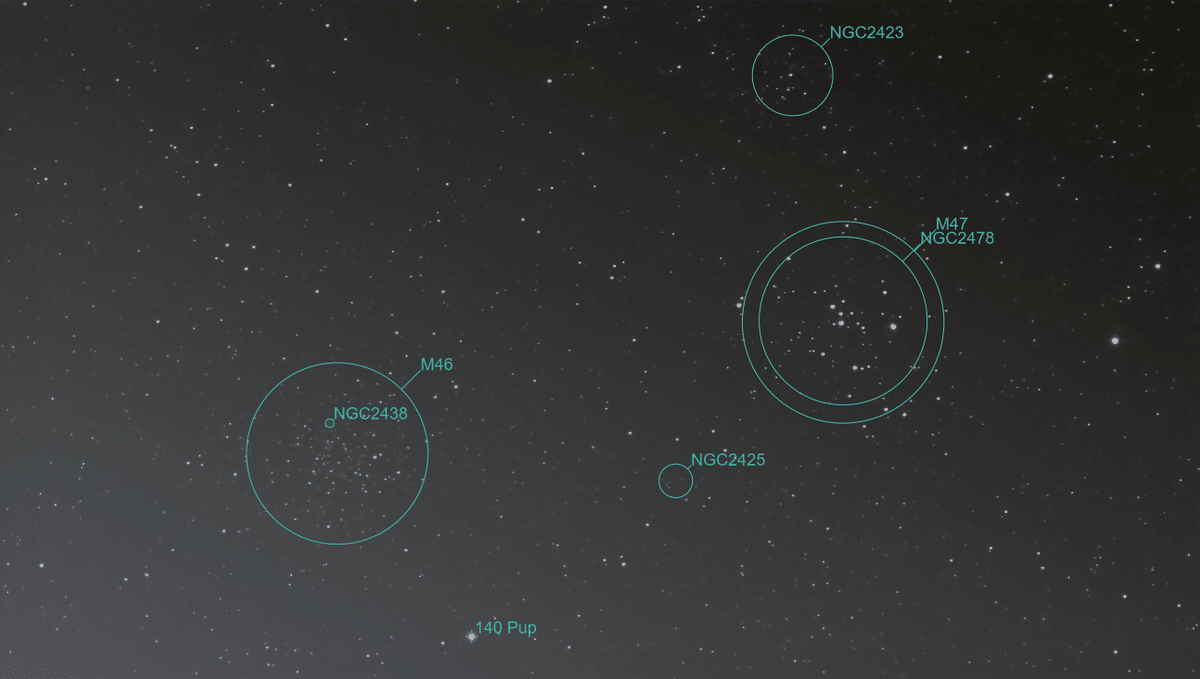

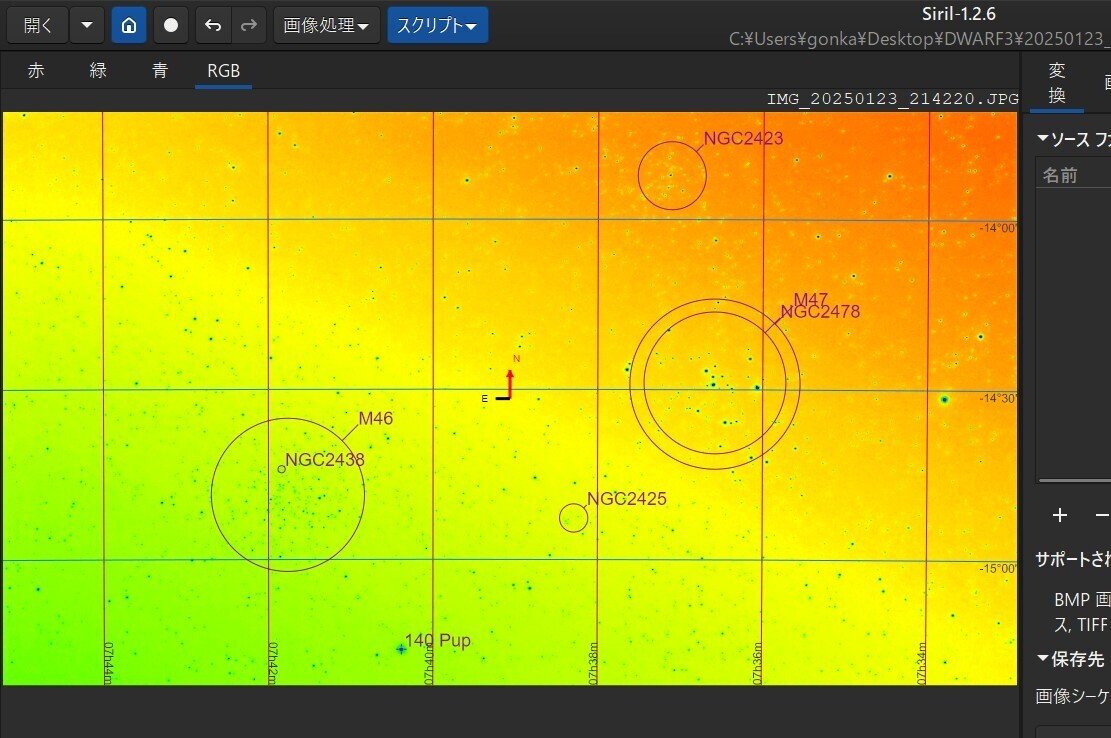

※ 上の画像はDWARF3のJPG画像をアノテーションしたもの

私はDWARF3とSeestarS50という2つのスマート望遠鏡を所持していますが、SeestarS50ではアプリで撮影中に天体名などを入れて保存する機能がありますが、DWARF3にはその機能がありません。なので、この記事では

DWARF3の画像をフリーソフトSirilでアノテーションして楽しむ!!

ということを意識してDWARF3を例に紹介したいと思います。もちろんSeestarS50の画像でもできるので、そちらの設定も載せていきたいと思います。

※ 今回は画像処理が目的ではないため、アノテーションのみやってみます。

もしSirilのインストールをされていない方は以下の公式サイトから自分のパソコンにあったもの(Windows、Mac、Linuxなど)を選択してダウンロード&インストールしてみてください。サイトは英語ですが、ソフトは結構日本語で使えます。

1.画像をパソコンに保存

パソコン上の好きなところにフォルダを作ってアノテーションしたい画像を入れてください。

DWARF3の場合の方法としては

(方法1)DWARF3をパソコンとつないで直接画像を取り出す。

本体のAstronomyフォルダの中で、各撮影フォルダの中の「stacked.jpg」をコピペする。

(方法2)画像を公式アプリでスマホにダウンロード、パソコンに移す。

私のiPhone15で「IMG_20250123_214220.JPG」という名前でした。

私の場合はデスクトップに「DWARF3」というフォルダを作り、その中に「20250123_M47_M46」というフォルダを作り、そのフォルダの中にM47&M46のDWARF3の画像を入れました。

準備ができたら次に進みます。

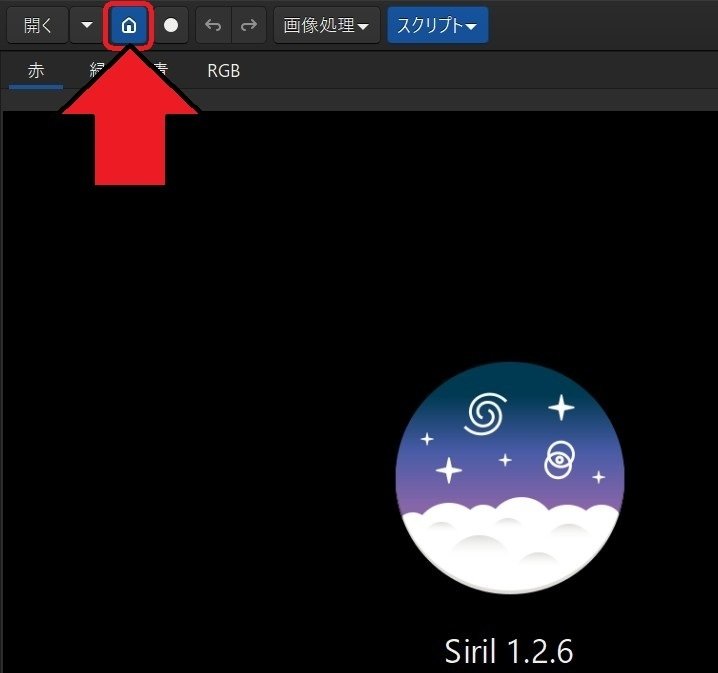

2.Sirilのホームを設定

Sirilを立ち上げます。

Sirilでは画像を開く前に最初にホーム設定をします。ホームはこれからアノテーションをしたい画像が入っているフォルダに設定します。今回はアノテーションをしたあとの画像もこのホームに保存されますので、「保存した画像はどこに??」とならないようにしっかり設定しておきます。

まず左上の家マークのボタンを押します。

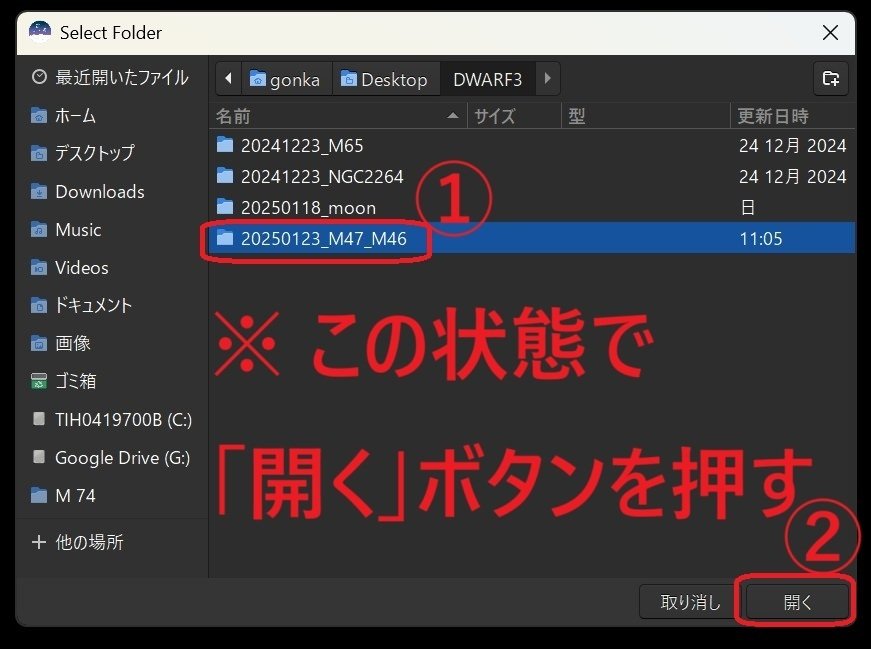

私の場合はデスクトップの

DWARF3>20250123_M47_M46

というフォルダを作り、DWARF3の画像を入れたので、下のように「20250123_M47_M46」フォルダを選択した状態で「開く」ボタンを押します。

※「20250123_M47_M46」をダブルクリックで開いてはいけません。開いた状態で「開く」を押そうとしても押すことができません

このホームに設定した「20250123_M47_M46」フォルダの中にアノテーション後の画像を保存していきます。

3.アノテーションの実行手順

アノテーションの実行手順は次のようになります。

(1)画像を開く

(2)フォトメトリック補正(PCC)を実行

(訂正)アストロメトリーで星の位置情報取得

(3)アノテーション実行

(4)アノテーションのカスタマイズ

(5)Sirilのスクショ機能で保存

では画像を開いて実際にアノテーションを行っていきます。

(1)画像を開く

「開く」からアノテーションを行いたい画像を開きます。

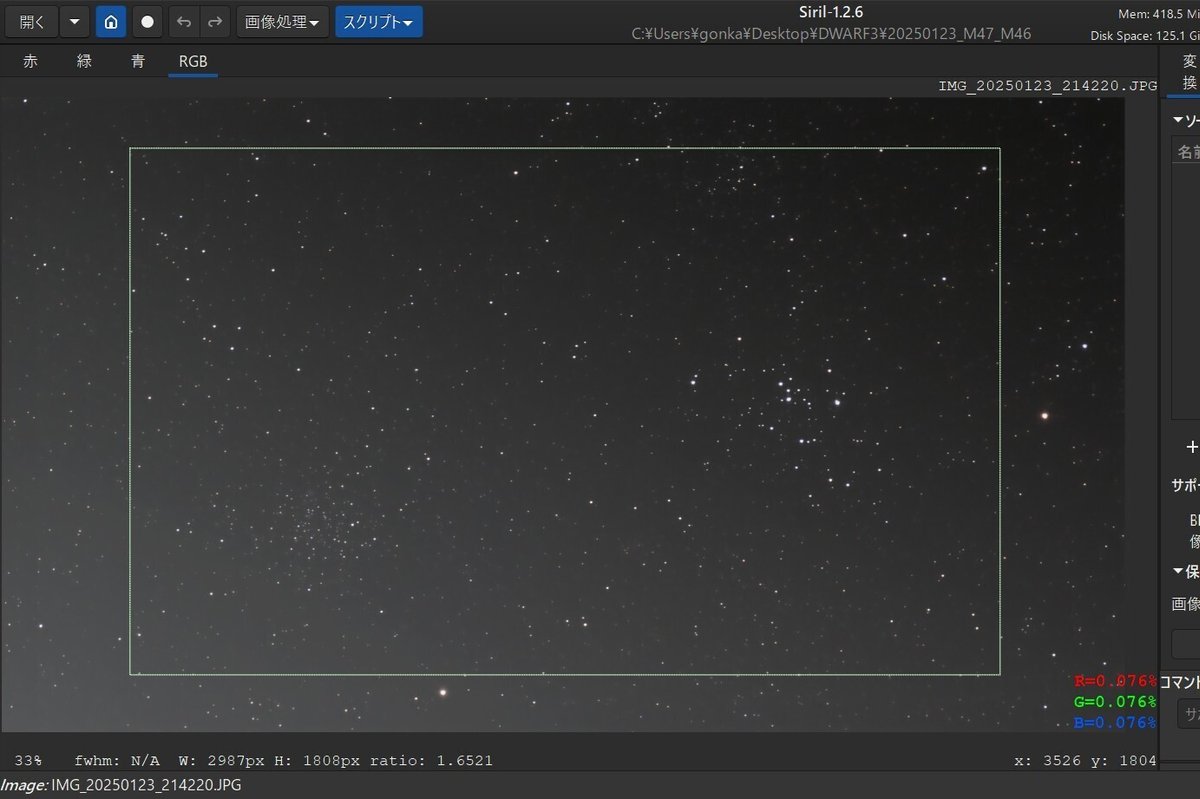

今回はJPG画像を開いたので、下のように明るく表示されるかと思います。

※ fits画像などを開いた場合は真っ暗な状態で表示される場合があります。その場合は、中央下の「線形」をクリックし、「自動イコライゼーション」を選択すると明るく表示されると思います。

(2)アストロメトリーで星の位置情報取得

( 2025/2/2 「フォトメトリック色補正」から訂正 )

次に「アストロメトリー」という機能を使って、画像に星の位置情報を追加します。

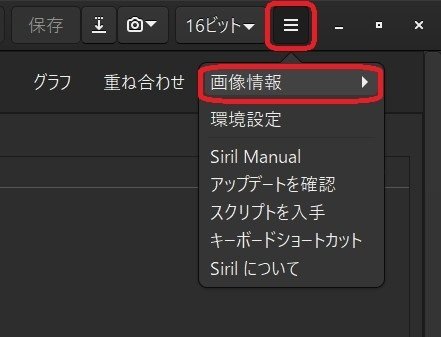

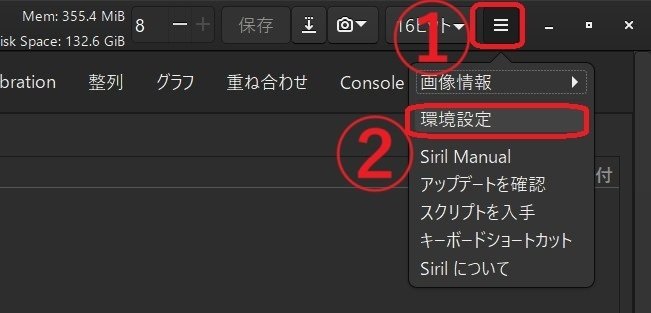

まず、右上の三本線「三」のボタンを押し、「画像情報」をクリックします。

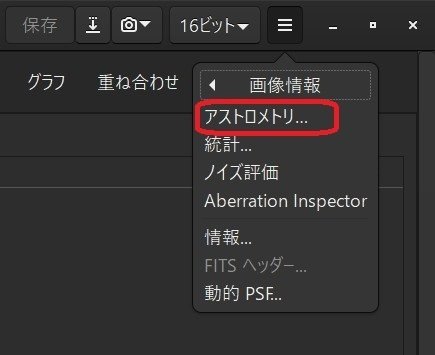

すると以下のように表示されるので、「アストロメトリー」をクリックします。

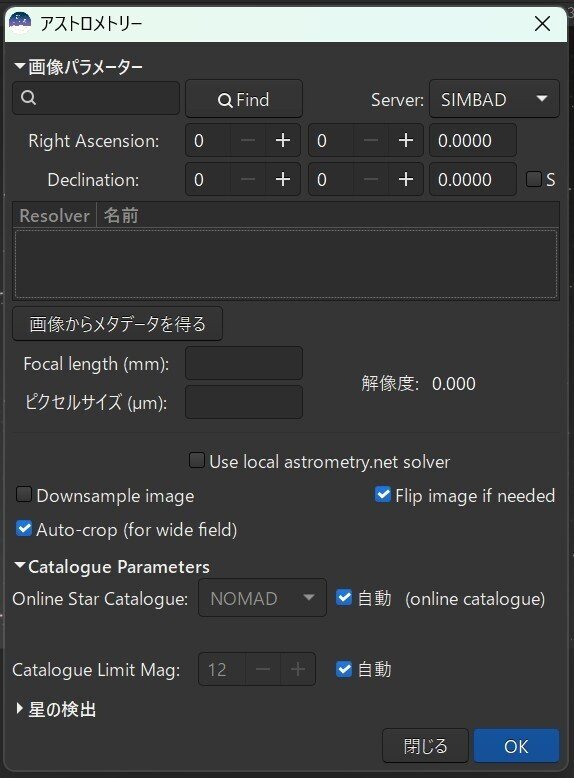

すると下のような「アストロメトリー」ウィンドウが表示されます。

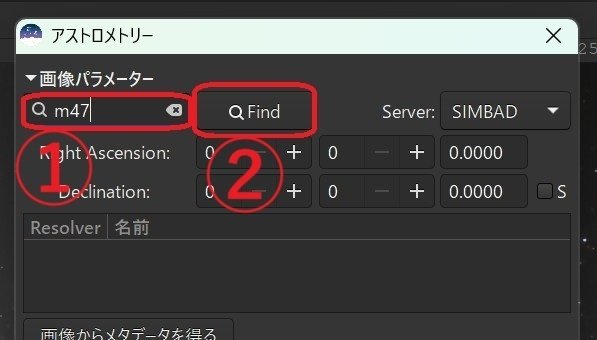

次に「画像パラメーター」のところに撮影した天体の名前を1つ入力して「Find」ボタンを押します。

今回の私の画像は「M47とM46」などの天体が写った画像ですが、どちらでも構いませんし、小文字で「m47」でも大丈夫です。

すると下の画像のように、M47の位置などが自動入力されます。

あとは「Focal length(焦点距離)」と「ピクセルサイズ(撮影したカメラのセンサーのピクセルサイズ)」を入力して「OK」を押すだけです。

DWARF3の場合は

Focal length:150

ピクセルサイズ:2

SeestarS50の場合は

Focal length:250

ピクセルサイズ:2.9

となります。多少ズレても問題ないようですし、実行すると何故か勝手に数値が変わったりします(^^;

もし「OK」を押して「座標なし」と表示される場合には「Find」を押しておらず、天体の座標が入っていない可能性があります。その場合、「座標なし」の「OK」を押した後、「Find」を押して、もう一度「アストロメトリー」の下の「OK」を押してください。

エラーが出なければ、これで準備完了です。

もし画像の周囲が荒れていたり、写っている星の数が少なすぎるとエラーになる場合があります(^^;

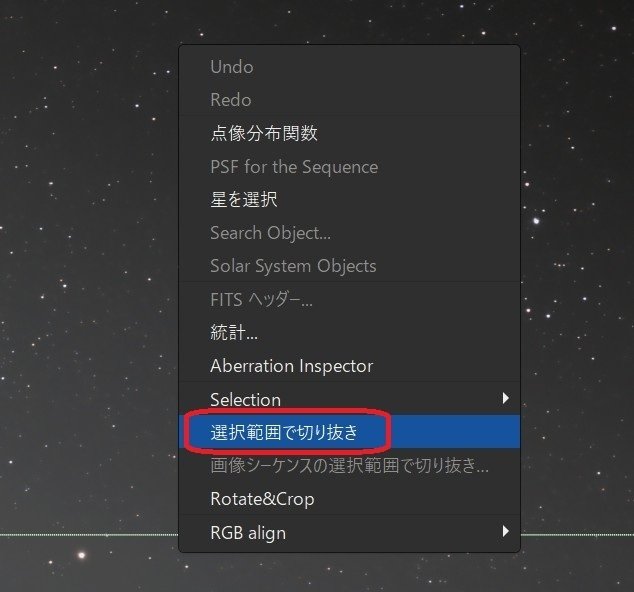

もし画像の周囲が荒れている場合は、トリミング(切り取り)して試すとうまく実行できる場合があります。トリミングの仕方としては、画像のトリミングしたい部分をドラッグ&ドロップする。ドラッグ&ドロップした範囲の上で再びドラッグ&ドロップすると選択の位置をずらすこともできますし、選択範囲の四隅をドラッグ&ドロップして選択範囲の大きさを変えることもできます。

回転して切り抜きたい場合は、画像の上で右クリックして「Rotate&Crop」を押して角度を指定します。

トリミングしたい範囲が決まったら、画像の上で右クリックして「選択範囲を切り抜き」を押せばトリミングできます。

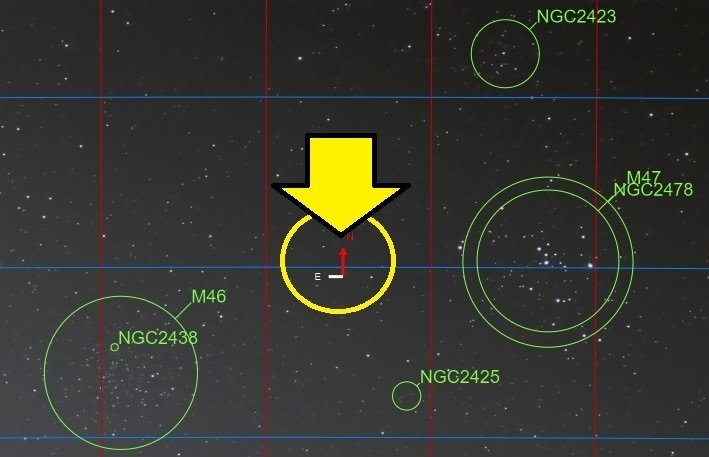

(3)アノテーション実行

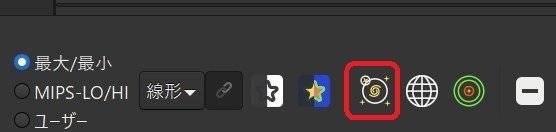

ではアノテーションを実行してみます。下のボタンを押してみてください。

天体名などが表示されたでしょうか?

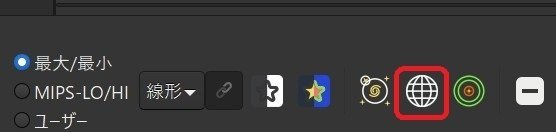

その隣のボタンも押してみると

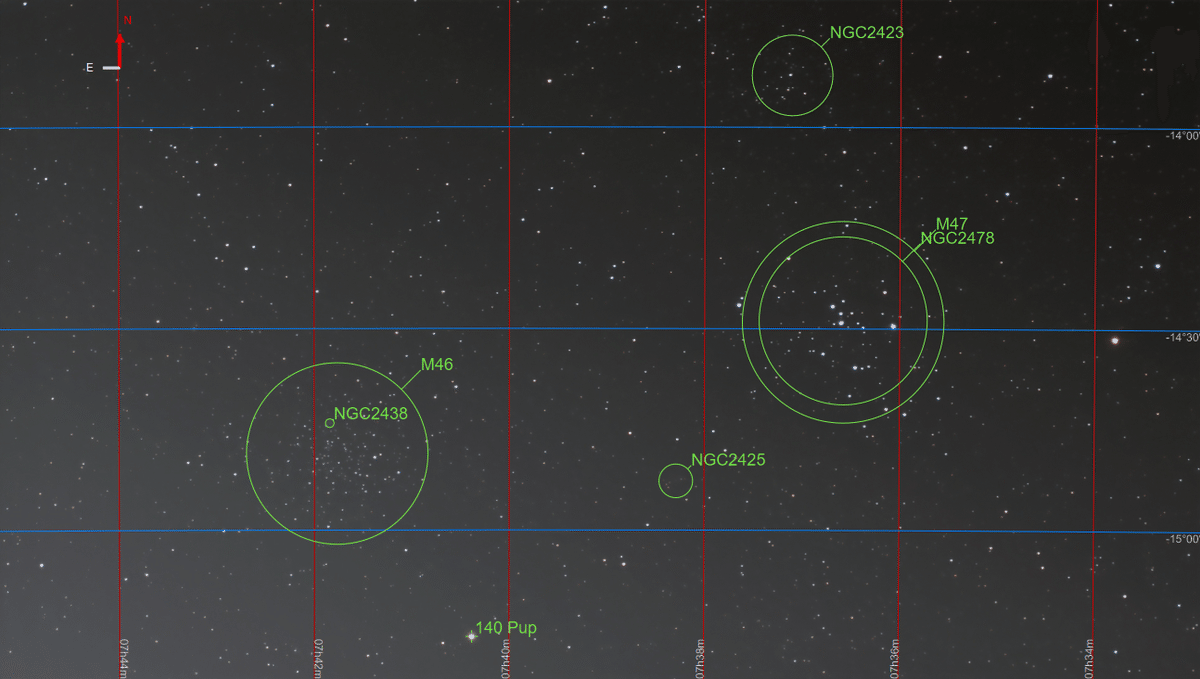

高度や方位などが表示されます。また、その並びのボタンを押してみると

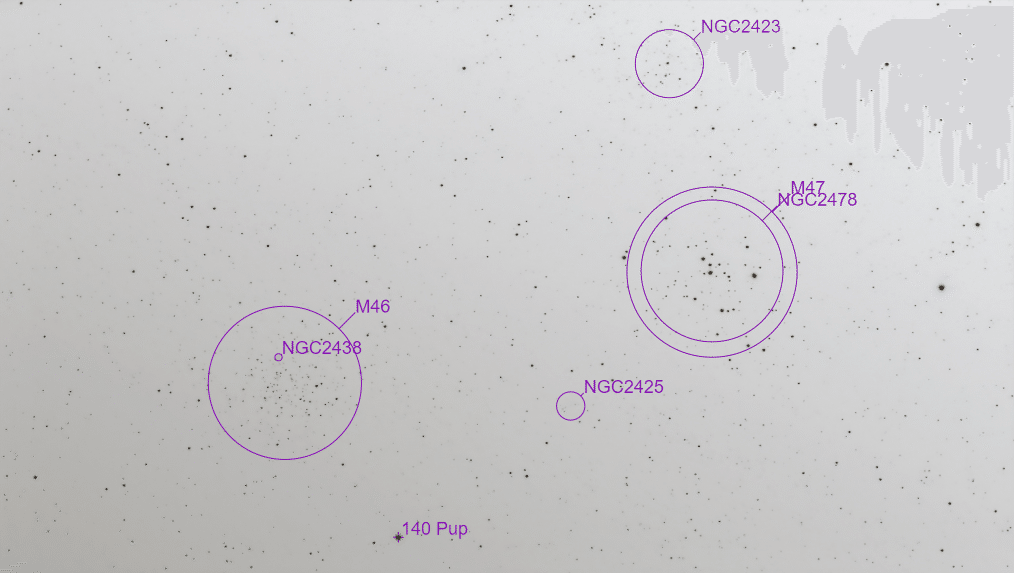

白黒反転された画像などが表示されます。この4つのボタンはON/OFFそれぞれ切り替えられるので色々試してみてください。

(4)アノテーションのカスタマイズ

アノテーションは以下の3点をカスタマイズすることができます。

(ア)表示する天体をカスタマイズ

(イ)表示する色を変更

(ウ)方位磁針マークの表示位置変更

(ア)表示する天体をカスタマイズ

右上の三本線「三」のボタンを押し、「環境設定」を押す。

環境設定のAstronomyをクリックすると上部に「Annotations」という項目が出てきます。

ここで、例えばNew General Catalogue(NGC)のチェックを外して「Apply」を押すと、、、

NGCの天体表記が無くなりました。これで表示する天体をカスタマイズできます。ただし、天体一個一個の表示、非表示のカスタマイズはできないみたいです。

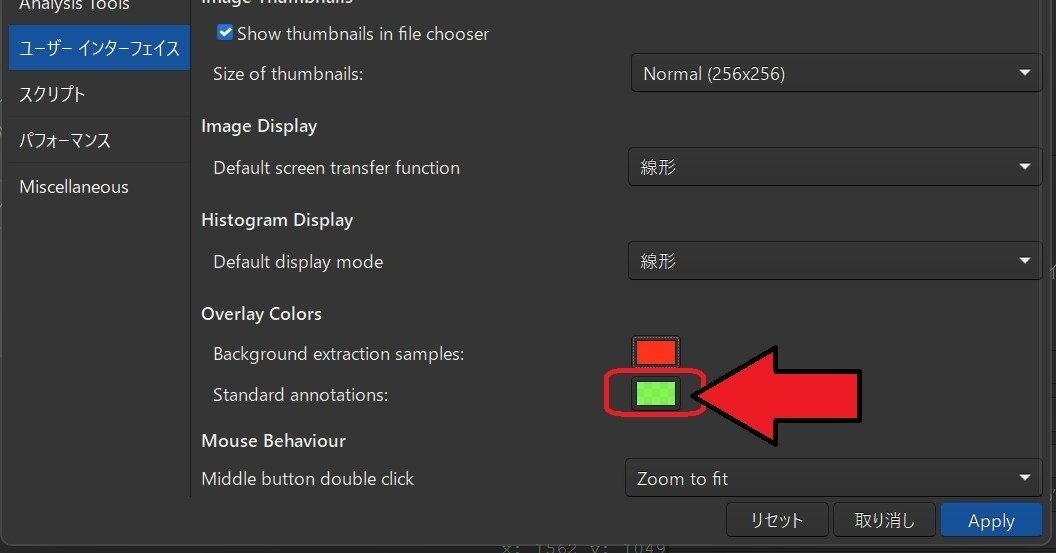

(イ)表示する色を変更

(ア)と同様に「環境設定」を表示し、「ユーザーインターフェース」をクリック。下の方にスクロールさせます。

すると「Standard annotations」という項目があるので、ここの緑色をクリックすると、色々な色が選択できます。

例えば明るい青を押して「選択」を押し「Apply」を押して実行すると

アノテーションの色が青になりました。ちなみに、暗い色にすると見にくくなるので、基本は明るい色を選択すると見やすいかと思います。高度などを表す線の色は変更できないかもしれません。

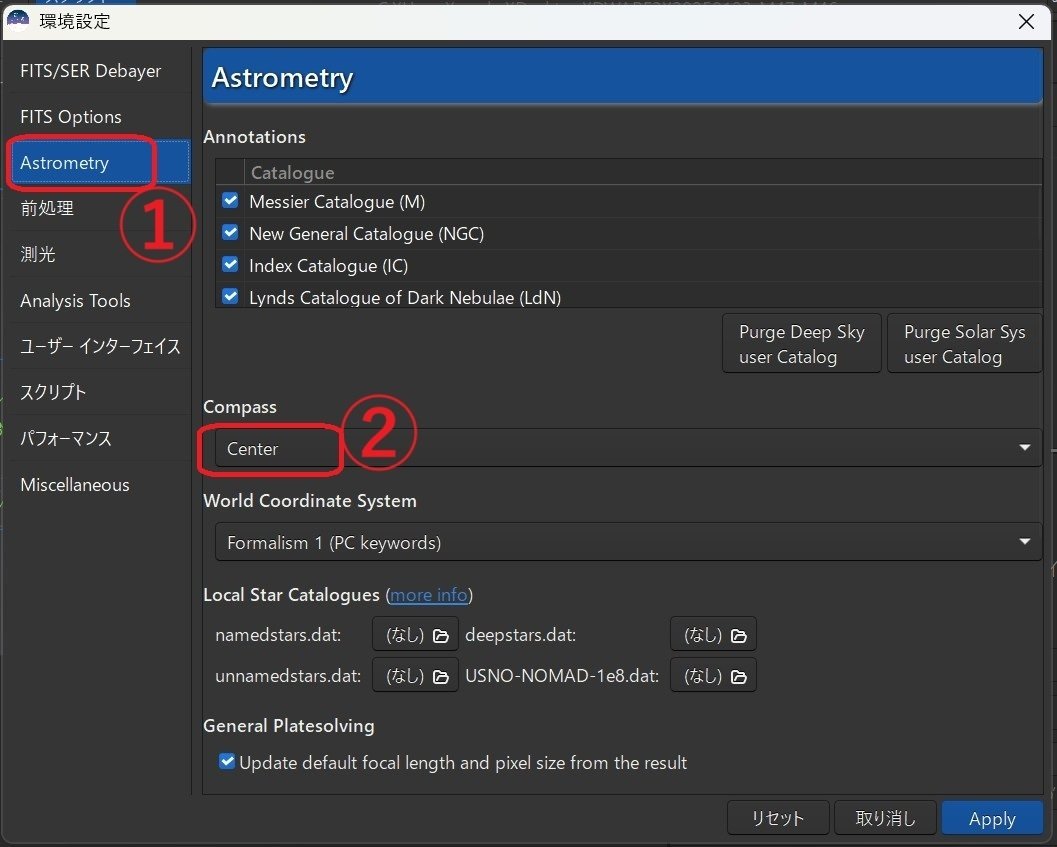

(ウ)方位磁針マークの表示位置変更

デフォルトだと画像のど真ん中に表示される方位磁針の位置を変更することができます。

(ア)と同様に、「環境設定」を開き、①「Astronomy」を押すと真ん中あたりに「Compass」という項目があり、その下に②「Center」と書かれたところがあります。ここをクリックして、

例1:「None」にすると方位磁針が表示されなくなる。

例2:「Top-left」を選択すると方位磁針が左上に表示。

になります。

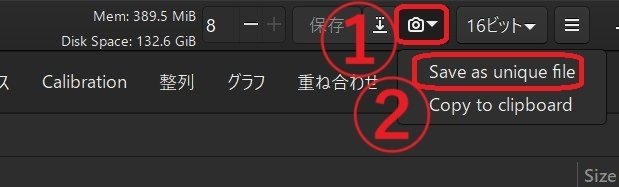

(5)Sirilのスクショ機能で保存

最後に保存方法です。右い上の「カメラマーク」をクリックし、「Save as unique file」をクリックします。

これで最初に設定したホームのフォルダの中に「png」という画像形式で保存されると思います。上書き保存されることは無いので、設定を変えて何度も押しても大丈夫です。

「Copy to clipboard」の方を押すと、ペイントソフトや他の画像処理ソフトなどで「貼り付け」して使用することもできます。

思いのほか長い記事になりました(^^;

ただ、アノテーションは見た目がちょっとカッコよくなったり?自分では気にしていなかった天体が実は写っていたり?色々な発見もあったりして楽しいものです。DWARF3やSeestarS50などのスマート望遠鏡から天体写真の世界に入った方も、画像処理をするところまではいかなくとも、アノテーションで楽しむこともできるかと思います。参考になれば幸いです。

では今回はこれてに。

ではでは。