宅建士試験合格講座 債権総論 > 債権譲渡

第3節 債権譲渡

売買代金請求権といった債権は、それ自体一個の財産権だから、売買の対象とすることも可能となります。このように、債権自体を一つの財産権として取引の対象とし、第三者に譲り渡すことを債権譲渡といいます。ここでは、債権を譲り受けた者が、その債権を行使する場合の要件(対抗要件)を中心に学習します。

■ 1 債権譲渡

(1) 債権の譲渡

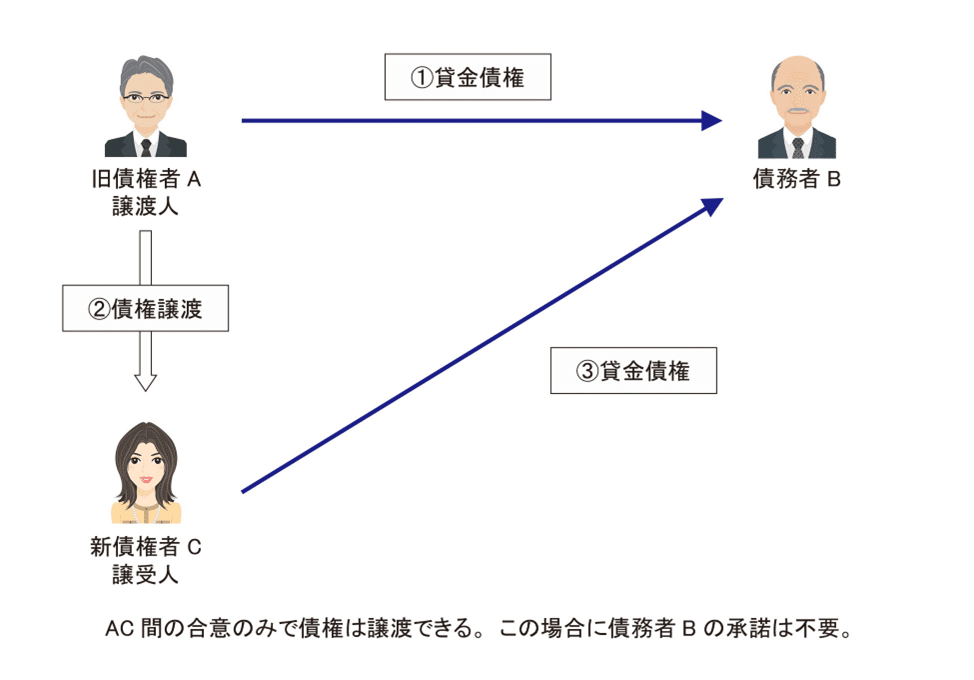

債権は、債権の譲渡人と譲受人との意思表示(合意)により、譲渡することができます。この場合に、債務者の承諾などは不要です。

[事例]

債権者Aが債務者Bに対して有する貸金債権を、Cに譲渡した。

(2) 将来債権の譲渡

債権譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しません。つまり、まだ発生していない将来債権も譲渡することができます。

将来債権が譲渡された場合、譲受人は、債権発生時に、発生した債権を当然に取得します。

■ 2 債権譲渡の対抗要件

債権譲渡(将来債権の譲渡も含む)が債権の譲渡人と譲受人との間で自由に行われたとすると、債務者の立場からすると次の2点の問題が生じます。

① 債務者は債権の譲渡人と譲受人のどちらに弁済すればよいのか。

② 譲渡人が債権を二重に譲渡(二重譲渡)した場合に、債務者はどちらの譲受人に弁済すればよいのか。

これらは、対抗要件で解決されます。

(1) 債務者への対抗要件

債権譲渡があったことを、債務者に対抗するためには、以下の①②のいずれかが必要となります。

① 譲渡人から債務者への通知(口頭でもよい)

② 債務者の承諾(口頭でもよい)

[事例]

債権者Aが、債務者Bに対して有する金銭債権を、Cに譲渡した。

通知とは、債権譲渡があった旨を伝えることである。この通知は、譲渡人による通知でなければならず、譲受人による通知は対抗要件とはならない。譲受人が自分で通知をしてきても、それが真実か否かは定かでないからである。

承諾とは、債権譲渡があった事実を知った旨を伝えることである。この承諾は、譲渡人・譲受人のいずれに対するものであってもよい。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?